莫厭傷多酒入唇

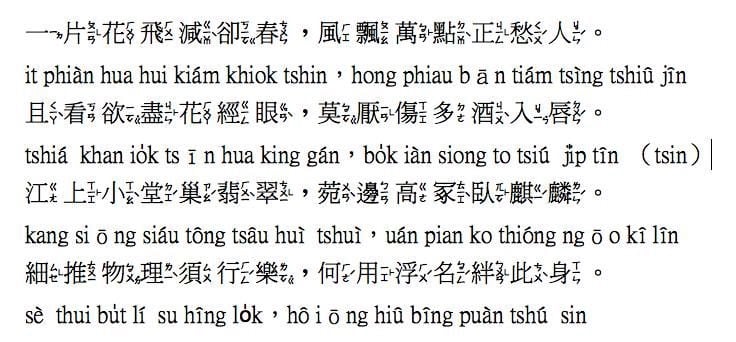

杜甫號詩聖,在古體記史詩上成就甚大,而律詩是他另一個亮點。其五言七言律詩創作數量達到杜詩的一半,為後世留下不少借鑑,影響至今。在律詩上的另一成就便是他精於用字、所鍊字句精簡且有深意,因而其律詩字句均頗有韻味。來看他的曲江二首之一。曲江二首之一 唐 杜甫 方音注音…

人物》被故事餵養長大,從一年之中最好的那天談起: 林俊頴《七月爍爁》

「歸根究柢,你可以把台語文書寫當作是我自己的強迫症,我創作上一種正經的玩笑。」林俊頴說。他當然知道在創作之初,就以台語確認書寫方向會是一種限制,此執迷的結果必然會創造一種美學,同時也會帶來限制。可是「我父母兩邊都生長在彰化,台語也是我的母語,倘若欲書寫過去時代的角色,則必然要從這一步開始寫起。

🎥🎞️📝《角頭:大橋頭》| 票房順風,輿論逆風

《角頭:大橋頭》作為台灣長壽的電影 IP,近期的輿論也頗有言詞。對我而言,真正纏著多數觀眾內心的,仍舊是生澀且直面的粗話台詞,以及過於外顯的霸氣與衝動。

🎥🎞️📝《夏日的文化洋行》| 吟唱台灣的聲音,譜寫家鄉的記憶

文夏一個人的影響力足足跨越了一甲子,如果將文夏比喻成台語歌壇的開篇,後繼出現的台語歌曲都可以視為註腳。

七日書Day4:無言花是一首詩

只是記憶裡,我是聽這些歌長大的。

七日書R2/台語老歌卡拉OK

第四天( 6 月 6 日)什麼歌曲或俚語最能代表你的家鄉?在你的故鄉,有什麼民謠、歌曲,是該處的人才會唱的?又或者有沒有發源於這個地方的俚語,只有擁有共同背景的人,才會聽得懂的?可以跟我們分享一下嗎?

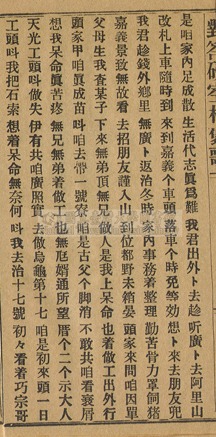

現場》用沉浸式台語喜劇衝擊觀眾:談阮劇團與《阮劇團台語劇本集》

2003年成軍的阮劇團,是嘉義第一個在地現代劇團,希望藉由創新實驗的表演型態來傳承本土文化、探索當代常民戲劇的可能性。近期出版的《阮劇團台語劇本集》,結合改編自西方經典劇作的《熱天酣眠》、《愛錢A恰恰》及原創劇本《十殿》。

七日書 Day 3 | 語言使用的挑戰

請寫下你在成長過程中所使用的語言。例如你的家庭有沒有說方言?你會說多少方言、語言?到了別的地方有沒有學習新的語言?語言有沒有為你帶來身份的認同或隔膜?又或者分享你在家庭、學校和朋友圈中使用的俚語。你覺得說什麼語言、寫什麼語言的你,是最自信的?

七日書:Day3,我不記得我經歷過被禁說方言的年代

什麼語言我說起來最自信呢?不要跟那種硬要糾正別人的台語的人說話的話,我的台語會擺在我的國語前喔!

七日書 Day3 成長過程中所使用的語言

第三天請寫下你在成長過程中所使用的語言。例如你的家庭有沒有說方言?你會說多少方言、語言?到了別的地方有沒有學習新的語言?語言有沒有為你帶來身份的認同或隔膜?又或者分享你在家庭、學校和朋友圈中使用的俚語。你覺得說什麼語言、寫什麼語言的你,是最自信的?

年華箇裏催,清鏡寧長好。

《除夕與家人飲》 北宋 · 梅堯臣莫嫌寒漏盡,春色來應早tso2。風開玉砌梅,薰歇金爐草tsho2。稚齒喜成人,白頭嗟更老lo2。年華箇裏催,清鏡寧長好ho2。「稚齒喜成人,白頭嗟更老。」,歲月荏苒,白駒過隙,如今,兒女已成人,髮際露白頭!

只恨尋花來較早

《玉樓春》 北宋 · 歐陽修金雀雙鬟年紀小Siau2。學畫蛾眉紅淡掃So3(sau3)。盡人言語盡人憐,不解此情惟解笑Siau3。穩著舞衣行動俏Tshiau3。走向綺筵呈曲妙Biau7。劉郎大有惜花心,只恨尋花來較早Tso2。(tsau2 - tsa2)註解:大寫拼音為文音,小寫為白音!

無過茗糜難御暑

《贈吳官》 盛唐 · 王維長安客舍熱如煮tsu2,無箇(一作過)茗糜難御暑su2。空搖白團其諦苦,欲向縹囊還歸旅lu2。(諦=真)(想回家讀書不當官了!)江鄉鯖鮓不寄來,秦人湯餅那堪許hu2。不如儂家任挑達,草屩撈蝦富春渚tsu2。茗糜,即是茗粥,兩種意思,一是指濃茶,其表面浮一...

歸夢得蕭騷

王安石《江南》江南春起柂,秋至尚波濤。問舍才能定,呼舟已復操。行歌付浩蕩,歸夢得蕭騷。冉冉欲何補,紛紛為此勞。這裡的「騷」,是搔字,也是以狀態字,作狀聲字!悉悉索索,悉悉窣窣 一樣,取其音,不取其義!這裡的「操」,可能是躁字!.通“躁”。蹙迫。

會講台語的習大大

溝通,很難確也很容易

豈傍青門學種瓜

《曲江陪鄭八丈南史飲》(758年) 唐 · 杜甫引用典故:傍青門雀啄江頭楊柳花hua,鵁鶄鸂鶒滿晴沙sa。自知白髮非春事,且盡芳尊戀物華hua5。近侍即今難浪迹,此身那得更無家ka。丈人才力猶強健,豈傍青門學種瓜kua。「居廟堂之高則憂其民,處江湖之遠則憂其君。

去留無計若為情

《左姬閒話》(丙子年) 明末清初 · 王彥泓江南花下綠牕明,有個同伊一字名。只為嬌痴偏泥我,若論風調那如卿。爭差笑靨些些露,相似眉灣略略平。新故兩俱拚不得,去留無計若為情。「爭差」,對「相似」, 有差似無差!語意上兩者分別解讀都通!看上下文來解釋!

妙哉

宴陶家亭子 盛唐 · 李白曲巷幽人宅,高門大士家ka。池開照膽鏡,林吐破顏花hua。綠水藏春日,青軒祕晚霞ha5。若聞弦管妙,金谷不能誇khua。妙,中文釋義:神奇,美好,有趣!美好,又可稱善字!善者,妥善也!又適意;適宜。《莊子·逍遙遊》:“夫列子御風而行,泠然善也。

鴟鵂夜撮蚤察毫末

《莊子.秋水》....梁麗(欐)可以衝城,而不可以窒穴,言殊器也;騏驥驊騮,一日而馳千里,捕鼠不如狸狌,言殊技也;鴟鵂(tshi-hiu)夜撮蚤,察毫末,晝出瞋目而不見丘山,言殊性也。故曰:蓋師是而無非,師治而無亂乎?是未明天地之理,萬物之情者也。

雲物不殊鄉國異

《小至》唐 杜甫天時人事日相催tshai,冬至陽生春又來lai5。刺繡五紋添弱線,吹葭六琯動浮灰hai。岸容待臘將舒柳,山意衝寒欲放梅bai5。雲物不殊鄉國異,教兒且覆掌中杯pai。冬至日的前一天。傳統習俗在此日,家家戶戶搗米作湯圓,以便在冬至日團圓圍桌食用。