2024臺灣文學獎金典獎.決審會議側記》文學與文化的雙重豐收

文|李筱涵(臺灣大學中文系博士後研究員) 緊張刺激的決審會議,在山陀兒颱風原地消散而雨過天青的臺南召開。本次邀請廖玉蕙、周芬伶、伊格言、黃宗慧、李屏瑤、羅毓嘉、乜寇・索克魯曼等不同職業與文化背景的學者、作家,共同選出得獎作品。眾人推舉資深散文家廖玉蕙為主席,進行第一輪投票;三票以上直接晉級,兩票以下則由個人推薦。

人物》寫出狗狗咪寶也能看的詩:專訪楊智傑《第一事物》

本篇專訪人物為第九屆楊牧詩獎得主楊智傑,今年其得獎詩集《第一事物》付梓出版,由文字工作者呂珮綾和Openbook編輯部共同採訪報導。

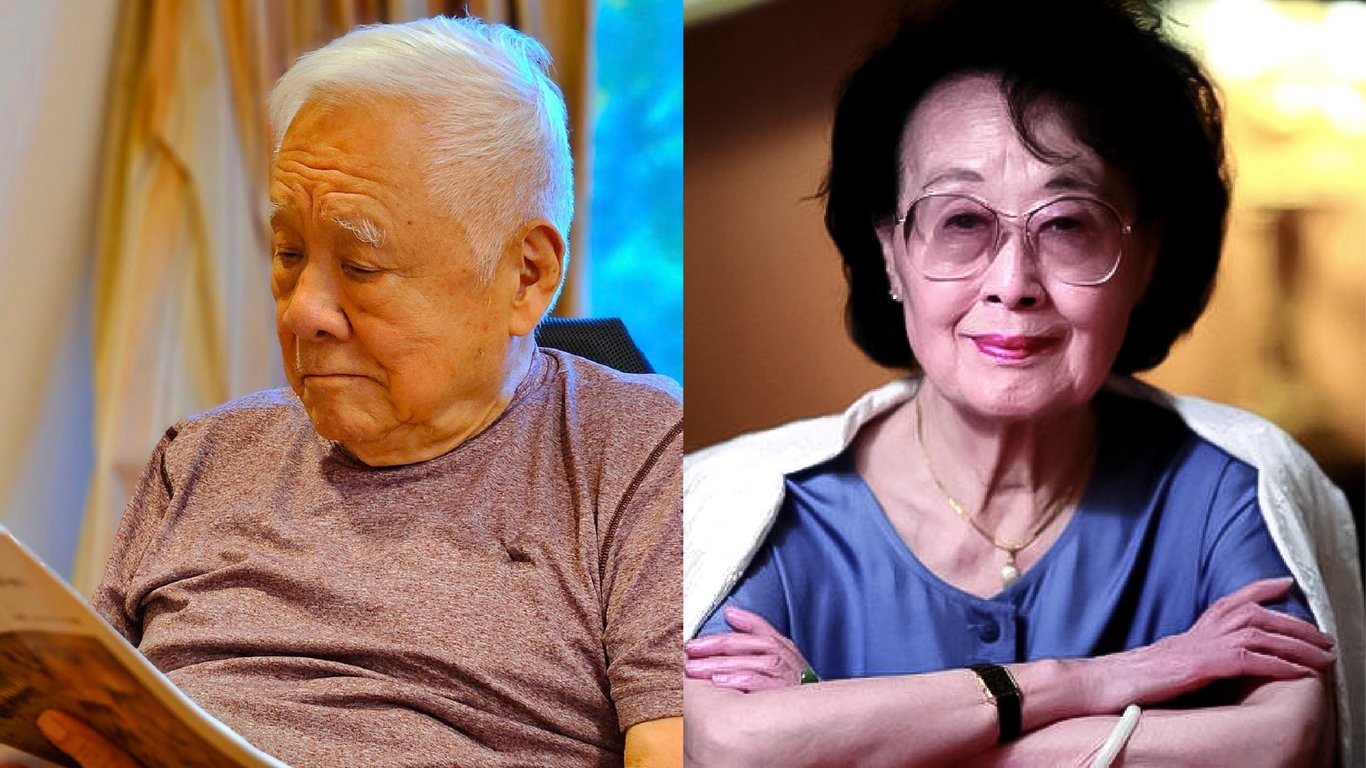

評論》一點點自由和文藝之必要——緬懷聶華苓和瘂弦

聶華苓曾多次感慨,「我不要政治,政治偏要纏我。」瘂弦亦曾回顧文壇多次論戰造成的傷痕,有感而發地說,論辯後「真正的收穫,恐怕還是作品的本身。」。但如果擁有寬闊胸襟、以文會友的情懷就能水到渠成,未免太小看了政治牽涉的範疇,和兩人站在風頭浪尖上的難度及能耐。

2024臺灣文學獎金典獎.完整得獎名單與評語》平路《夢魂之地》榮獲金典獎年度大獎

備受創作者、出版社及各界讀者關切的2024臺灣文學獎「金典獎」得獎名單有不少黑馬。評審團指出,由於文學邊界不斷擴大,文類的跨越與融合也蔚為趨勢,作家們不斷尋找說故事的嶄新方式,在情節塑造、語言運用等各方面,都展現獨到見解與深刻感受,值得細細品味。

專訪吳俞萱《帶著故鄉行走》:再度離開一些熟悉的事物,抵達溫馴的陌生

從獨自一人到和家人一起踏上旅程,她說跟孩子在路途中,自己總是非常有意識的知道每一分秒都是在創造和孩子之間珍貴的相處時刻,她希望孩子之後回想起來,可以感受到父母一直都陪伴著他一起成為這個世界的初學者,在各種文化面前都是懵懂的小孩,用這種視角來創造未來的鄉愁,這些經驗會長成他精神的原鄉、家一樣的庇護所。

報導》我要寫台灣的推理小說:藍霄《錯置體》20週年座談側記

從事文學研究的路那更提到,身為台灣創作者,會自然而然浮現的問題就是與其他國家作品的分別。譬如讀者看日本推理小說,可以從中發現日本社會對於女性的觀點、對於生育的想法,而去做出折射性的理解。當我們與其他文化相較,風土人情、事件脈絡,還有歷史淵源各自不同,會讓台灣的故事擁有特殊的樣貌,…

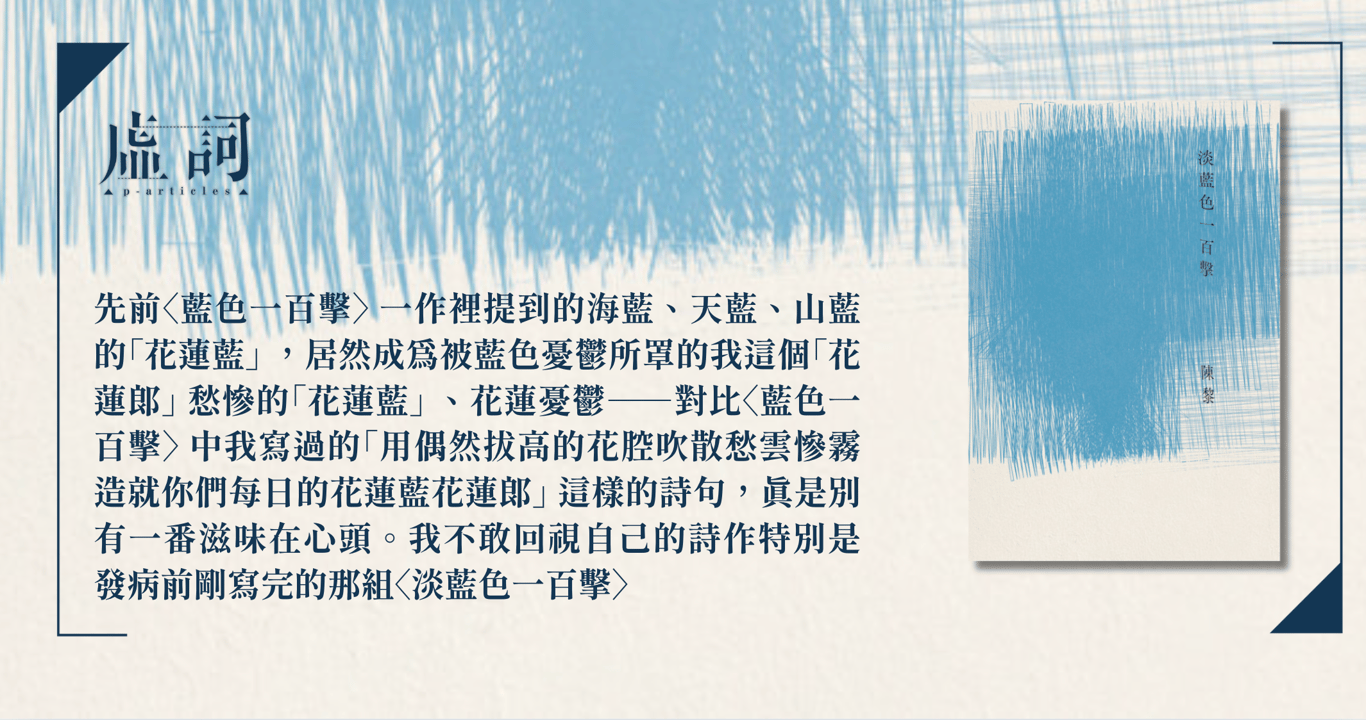

【新書】陳黎《淡藍色一百擊》後記

這本《淡藍色一百擊》是我第十五本詩集,收錄完成於2015年7月至2023年9月間短詩、長詩(或組詩)六十四首。2015年7月我寫成〈一百擊〉一詩,至2017年1月完成〈藍色一百擊〉一作時,心生以「藍色一百擊」為詩集名稱之念。到了今年(2023),決定改以「淡藍色一百擊」為我這本在《島/國》之後多年來詩作新集之名。

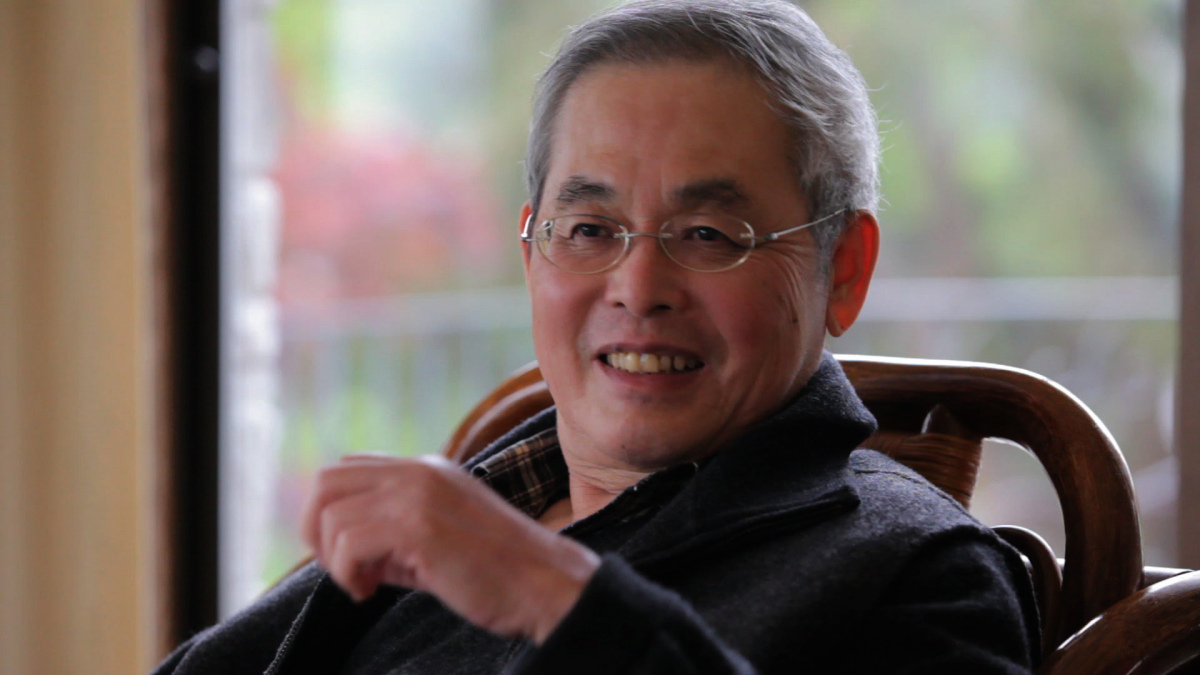

人物》時光的回饋,不早也不晚:鄭穎/駱以軍的共情之書,相伴之路

鄭穎和駱以軍是少年戀侶中年夫妻,這回同時推出新書,《戀物》抒寫故宮文物時代容顏,《如何抵達人心,如何為愛畫刻度》重返啟蒙青春、深度縱談。這兩本書都是共情之書,對他者他物的共情同感——

從星盤讀郭良蕙.獅子座》四分相能量,用文學衝撞社會,始終浴火重生的鳳凰

郭良蕙,她擅長描繪都會女性的情愛糾葛,可說是「兒女私情」的代表。尤其,1962年出版小說引起「心鎖事件」,遭遇了不分性別作家群起攻之,成為最受爭議的箭靶。為什麼《心鎖》被指責為「淫亂悖德的黃色小說」?郭良蕙為什麼會受到作家們的亂箭攻擊?|同落固定星座的太陽與月亮:穩固與不變|日海…

對談》地方精神的矛盾與生機:吳懷晨x廖偉棠談詩集《神熵之島》

《神》長組詩中的主角馬博拉斯是平埔族,而平埔的混血旁及漢,也上溯到南島,說來不古怪,這是當代島國真切的血緣。在整體地方精神下,島國有了神話,文明融會各種血脈。

能花錢買一座移民的島,能不能買到港式混雜性?——楊佳嫻 × 鄧小樺 × 羅貴祥「臺北.香港.雙城跨域」講座側記

香港算不算一個島?這個問題牽涉的是島的定義,它是地理上的島,還是政治上的島,甚或是文學上的島?在2024臺北文學季系列講座「臺北.香港.雙城跨域」,香港浸會大學人文及創作系系主任羅貴祥前往台灣,與楊佳嫻及鄧小樺對談兩座城市的差異。香港作為一個島與半島的聚合,以及台灣作為一個群島結構,這半世紀來有著非常深厚的聯繫。

台灣文學在北歐II》芬蘭愛閱讀,譯者勞諾領讀,陳思宏《鬼地方》、紀大偉《膜》皆由他翻譯

芬蘭譯者勞諾(Rauno Sainio)的Instagram分享許多來自中文世界的著作,扮演芬蘭人認識中文世界的橋樑。他生動的介紹引起不少芬蘭讀者對作品本身與台灣文化的好奇與興趣。粉絲們透過他看見一名東方女子在撒哈拉的冒險,看見「膜」如何在海底創造一個跟現代社會高度共鳴的想像世界…

人物》用書寫承擔記憶,反思其後的餘生:專訪《土星時間》蔣亞妮

蔣亞妮將認為「記憶本身是不可信的。所有散文通道指向的其實是『我以為我記得』,但記憶滿是裂痕。我們透過書寫去還原、去接近的不是『我記得』,而是『我們已經不記得』。」

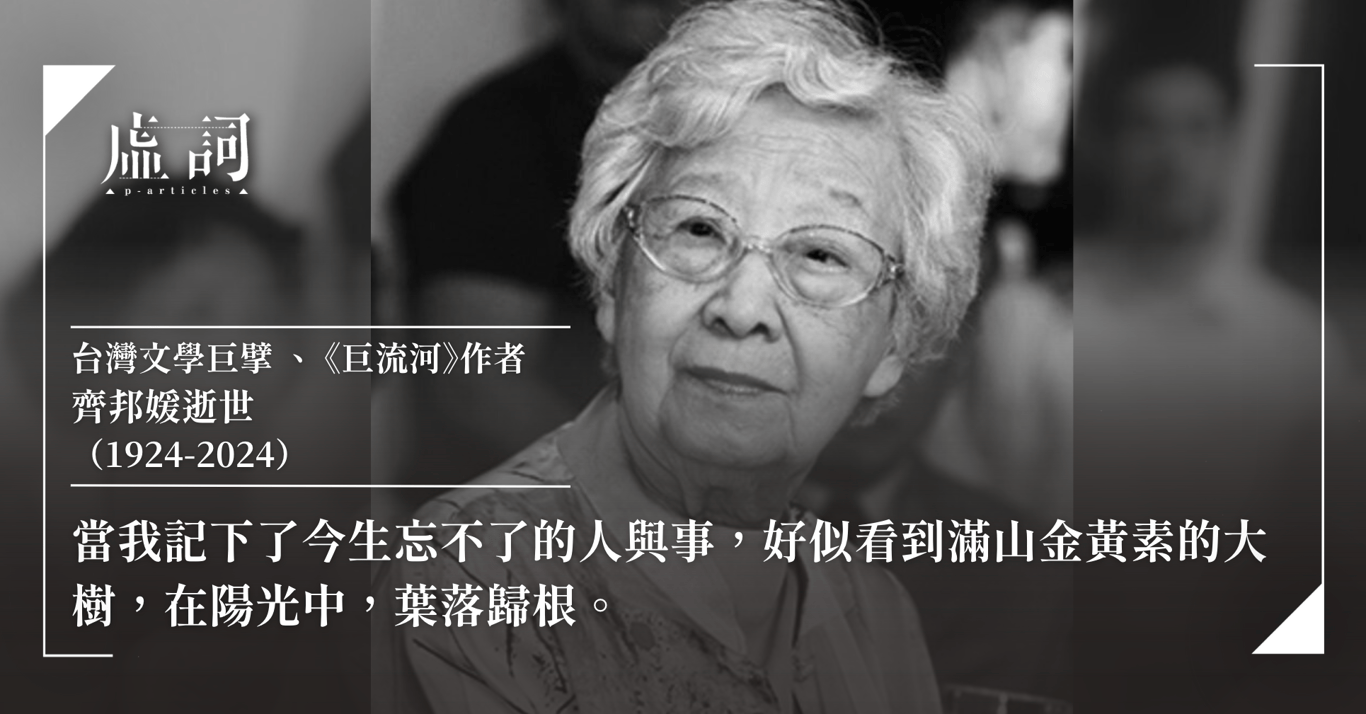

台灣文學巨擘、《巨流河》作者齊邦媛去世

她是博學多聞的學者、教育者,同時也是非常優秀的譯者,畢生致力引介英美文學到台灣,並將臺灣文學英譯推介到西方世界,被譽為「臺灣文學的知音」。1972年,她出任國立編譯館人文社會組主任,推動英譯《中國現代文學選集》,選錄1949年-1974年在台灣出版的現代詩、散文及短篇小說,後兼任…

一百年前的文學冒險—作品選文卷

「一百年前我們的冒險—文學冒險卷」以小說的方式呈現這些日本時代作者們的人生,在看了這本書以後,準備好了「作品選文卷」來滿足讀者湧現的想要閱讀這些創作者們作品的渴望,這兩本書不能說是先讀哪一本比較好,或許也有人是先認識作品然後再對創作者產生好奇的。

現場》《楊牧全集》書信佚稿全收錄,幕後編輯友情綿長

1977年鄉土文學論戰又起,人在美國的楊牧去信余光中:「我曾想寫一以台灣人身份寫的文章,竟被阻止,所以我看這事是政治之事,不是文學之事……不管他們怎麼說,我於寫詩此事是不會放棄的。」從書信也可見楊牧狂放的一面,如1986年與郭松棻信上寫:「你教我不必和同輩友儕競賽,應該和時間競賽。

新美街與紅鞋子

葉石濤的短篇小說集「紅鞋子」是一本有關台南的書,特別是有關新美街(米街)這個地方的書。新美街是舞台的中心場景,大大小小的事都在這裡發生。「巧克力與玫瑰花」一開頭就講到米街: “米街是台南府城最古的老街之一,以它的街名而言,可能是清朝時代米商盤踞的地方;不過,是否真的如此,我就沒有多少把握了。

一百年前我們的冒險—台灣日語世代的文學跨界故事

喜歡文學,也喜歡日治時代歷史的人,一定會超愛這本書。裡面有天才文學少女黃鳳姿的故事,有漢文詩社與遊廓藝旦的故事, 第一次知道日本時代也有用日文寫新詩的年輕詩人。文學似乎是超越國籍、超越文化的,但這種超越性在時代的框架之下似乎也只是幻覺。詩人追求自由的熱情是多麼動人,但追求到的自由又是如此可憐。

「多音交響」風格與創作:論鍾肇政《怒濤》之語言觀

本文主要探討鍾肇政小說《怒濤》所涵的語言觀與文學風格。首先確認鍾肇政的語言認同為客語。其次再以語言認同為標準,梳理《怒濤》中不同角色與群體的相互關係。再者,從《怒濤》的結局向前回溯,對小說的重要情節做出詮釋。最終,本文推斷鍾肇政的語言觀為:語言作為一種載體,可以與所承載的內容分開。

話題》第一次翻譯台灣小說就大受歡迎:丹麥小出版社的大力量

出版社Rebel With a Cause的Iben H. Philipsen告訴我,丹麥主流書市很「白」、很歐洲中心、很男性、很基督教、很健全人……這是她投入獨立出版的動力。她運用自身的翻譯長才,將更多酷兒、女性主義交織性、「全球南方」的觀點帶進丹麥。