诗人的陨落(下)

“我创作的目的从来就不是为了要破坏,而永远是要创造,创建起一座桥梁,因为我们必须心怀这样的希望,只有我们更好地相互理解,人类才会更加团结。”——阿尔丰斯·穆夏 【局限的 世界 】 在上一篇中,我提到,任何理解都不可避免的带有信仰的成分。

波有咩好睇?球迷理性嗎?

這種現象理性嗎?為甚麼作為一個活在幾萬百千里遠的香港人,會對一班未真正見過面的球員有如此深厚感情呢?驟眼看來,兩支球隊也沒有誰比起誰更值得拿到勝利,為甚麼我們會如此放不開一個純綷任意的決定?這些困惑都指向着一個問題:「球迷邏輯」究竟是一回怎樣的事?

人的不理性是正常的?!

最近在想為什麼人是不理性的?其原因何在?其解?1. 例如台灣總統大選, 在這種「廢材、廢政、廢渣」的三廢執政,這樣的政黨還有40%的支持率 : 一人公司資本額50萬可獲農業部上億補助;小吃店可拿政府16.5億快篩試劑;立委賴品妤父親任19家董事長的雲豹爽賺百億綠電,面對輿論的質疑,其回應都是「一切合法,抹黑就告」!

诗人的陨落(上)

所有的争论,除去误解的成分之外,归根结底都是关于信仰的争论。【信仰,然后理解】 “信仰,然后理解”或者表述为“没有信仰,就没有理解”,这句口号是中世纪经院哲学家安瑟尔谟的哲学主张。中世纪神学与哲学碰撞以后,产生出了信仰与理性之间的极大冲突。

記憶中的情理法

一個人如何死去,并不重要,重要的是留下來的人,該如何記憶。

奴性 ── 唯唯諾諾使人辜負了自己

在一些備受爭議的事情上,如果我們為了要令他人好過一點而放棄自己的道德信念與準則,同時就是為了取悅他人而放下了自己的尊嚴。關於這種人的惡習/過錯的討論中,康德的理論是至為經典的。人有理性的能力,而這能力使得我們值得所有人尊重。因此,人有受他人尊重的權利,亦即尊嚴。

不理性,或許沒有你想像的那樣多

人基於理性判斷去選擇,這種活動使人感到自身的力量。康德(Immanuel Kant)奉之為人的尊嚴與絕對價值的彰顯,而哲學家亦大多認同如此能彰顯人的自主價值。當然,稱得上有價值的評價或行動必須合乎理性(rational),否則只屬瘋言痴語,或有如夢遊。

理性、感性、與豐富的現實:讀《杜斯妥也夫斯基的精神世界》(上)

「現實是無限豐富的,因此我們可以看到生命的複雜性,人的複雜性,因此我們在探討人生的時候,不應該只重視理性的成份,還必須重視意志的成份;在意識及認知的世界之外,還有下意識的世界,在可知的世界之外,還有不可知的世界。」

閒談:酒

「人生有酒須當醉,一滴何曾到九泉。」

我們經常說要「理性思考」,不要衝動行事,是什麼意思 ?

可能不是你認為的「凡事多想一下」而已。

自由是個什麼東西

超越理性與非理性的自由。但最近不想多寫,所以邏輯很可能有跳躍(所以如果不是特別好奇就請不要讀),跳躍方式請自行參考叔本華~_~

人類破壞性的剖析:理性、倫理、需求、方法

人在自我成長需要核心素養學習,你要認識歷史、基於理性思維、生命倫理、社會需求之辯證法作為認識出發點。自我學習成長的同時,也要積極面對、改變社會;方能展現人類的生命價值與意義。你應該要相信參與社會變革能夠改善世界,並有著持續進行的良善意志力。

筆記:康德《純粹理性批判》中的「理性 — 觀念」(Reason - Idea)

讀康德毫不容易,他的理性在不同地方有不同涵意,今次筆記所寫的是比較狹義的涵意,見於〈先驗辯證論〉的開首部份。

經驗|如何在對話時假裝理性的一方

學到精髓以後甚至可以量產農場文唷~

理性不等於死腦筋

就好像科學教條主義根本就不是科學,而是阿達瑪控古力一樣。

刨根问底问西哲

最近在读美国学者 Frank Thilly 的 A History of Philosophy , 这本书问世于1914年,没受过当下的“政治正确”风气的熏陶,在前言部分直接了当地认为中国、印度、巴比伦等亚洲国家的哲学发展水平不够,直接舍弃。

《狂熱者的理性》元明說文解字

當一群狂熱者突然高調呼籲理性 —— 他們的骨子裡其實還是狂熱者。狂熱者這時候認為的理性, 只是對自己有利的部分, 尤其當他們發現別人也開始狂熱的時候。創作主題:狂熱者的理性。創作者:元明。創作時間:中華民國壹佰壹拾壹年拾壹月廿參日。

少年派與愛因斯坦 (「神與我」徵文)

生命是一場奇幻的漂流,而對神的信仰既可以充當獨木船的槳,也可以成爲船體的漏洞。

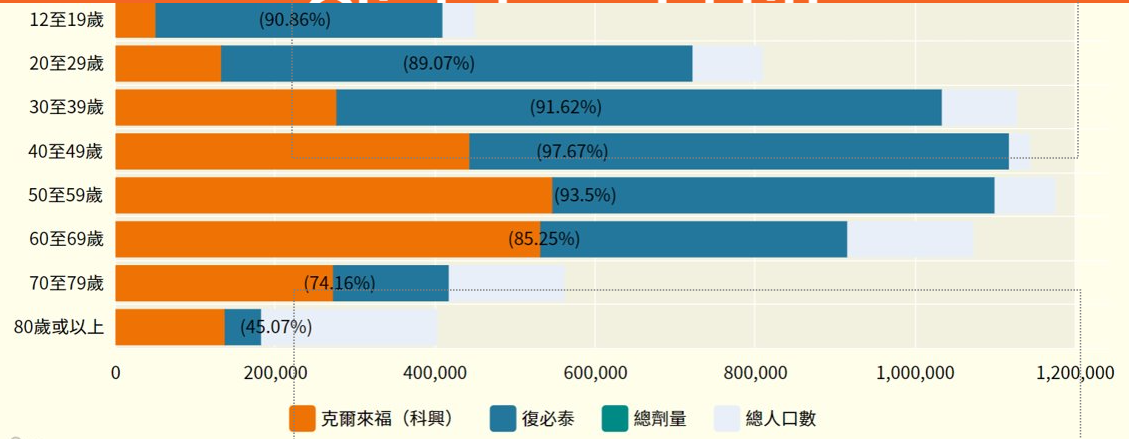

醫生反迫針: 從數據看港共症府的偽科學/非理性迫針症策

作為醫生,我已經接種第四針疫苗。作為香港人,我卻強烈反對一切強制接種疫苗的措施,更加反對港共症府的偽科學/非理性。

哲學的本質2:哲學的合理性性質

這篇的缺點是,如果無法直觀地承認前提,整個過程就會變爲循環論證。之後想起來再試著改吧。