- Latest

- Trending

基耶斯洛夫斯基的“Blind Chance”和二战后的波兰

基耶斯洛夫斯基曾说自己是一个悲观主义者,未来总是让他感到恐惧

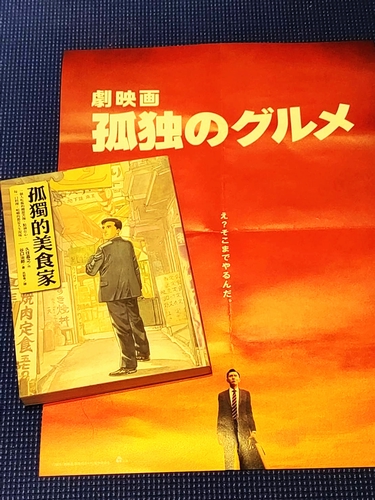

【電影筆記】孤獨的美食家 (孤独のグルメ)

★腹が、減った...(肚子、餓了…)

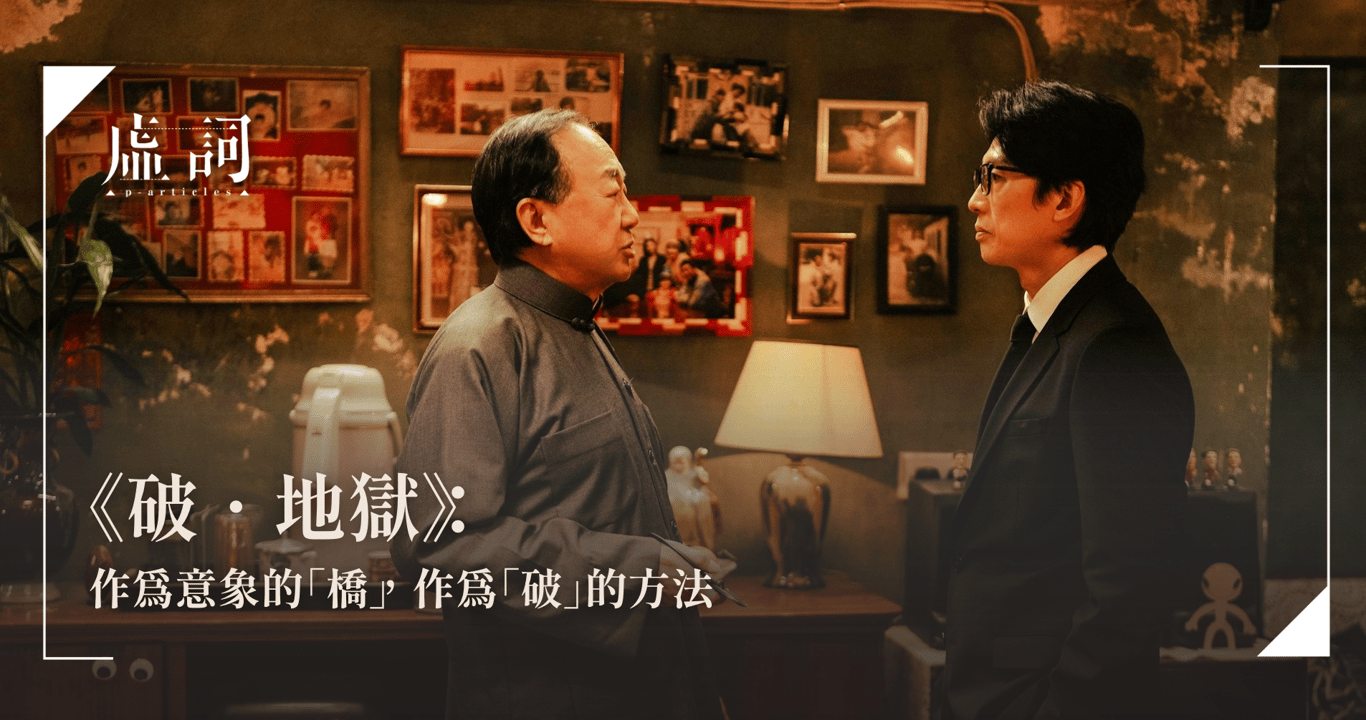

《破.地獄》:作為意象的「橋」,作為「破」的方法

「未經他人苦,莫勸他人善。但如果我們可以看清地獄從何而來,生命的每一步都是破地獄。」

【電影筆記】風之谷(風の谷のナウシカ)

★你不能改變命運,但你可以選擇原地等待,或是勇敢面對。

【電影筆記】劇場版派遣女醫X FINAL (劇場版ドクターX FINAL)

★私、失敗しないので(我,絕不失敗)

追溯时间:现代性的怀旧、记忆与生存

从《情书》里看普鲁斯特

【電影】《喵的奇幻漂流》:即使末日來臨,我們也還在一起

《喵的奇幻漂流》是一部沒有對白的電影,也許看得過程你會有點悶、有點倦,但可愛動物永遠是無罪的,尤其當你看到,他們還奮力在末日洪水求生時,你真的很難不為他們緊張、感動,然後感嘆,畢竟人類都已經滅絕,動物再怎麼不堪,也還是活得比人類強,而且也比人類可愛,真的是太不公平了。

《哪吒之魔童闹海》中的政治经济学解读:阶级压迫的循环

财富从何而来?血肉如何转换为货币?个人英雄的反抗是逆天改命,还是被系统收编?这不是神话,是统治与剥削的寓言——它揭示权力、资本与阶级压迫的运作。

旺卡 |當夢想起航,美好隨之綻放

Film Review

红三代和凤凰男—《哪吒魔童降世》影评

魔童闹海我当然是没看,听闻票房登顶今年春节档,想起我曾在2019年《哪吒之魔童降世》火爆全国时写此文嘲讽。后被禁不可见,现旧文重发,我就是看不惯当代中共叙事体系下的哪吒。李靖是陈塘关的一名维稳官员,始终战斗在扫黑除恶的第一线,别看他是臭一线的,将来肯定是要回中央的,来一线只是历练历练走走过场。

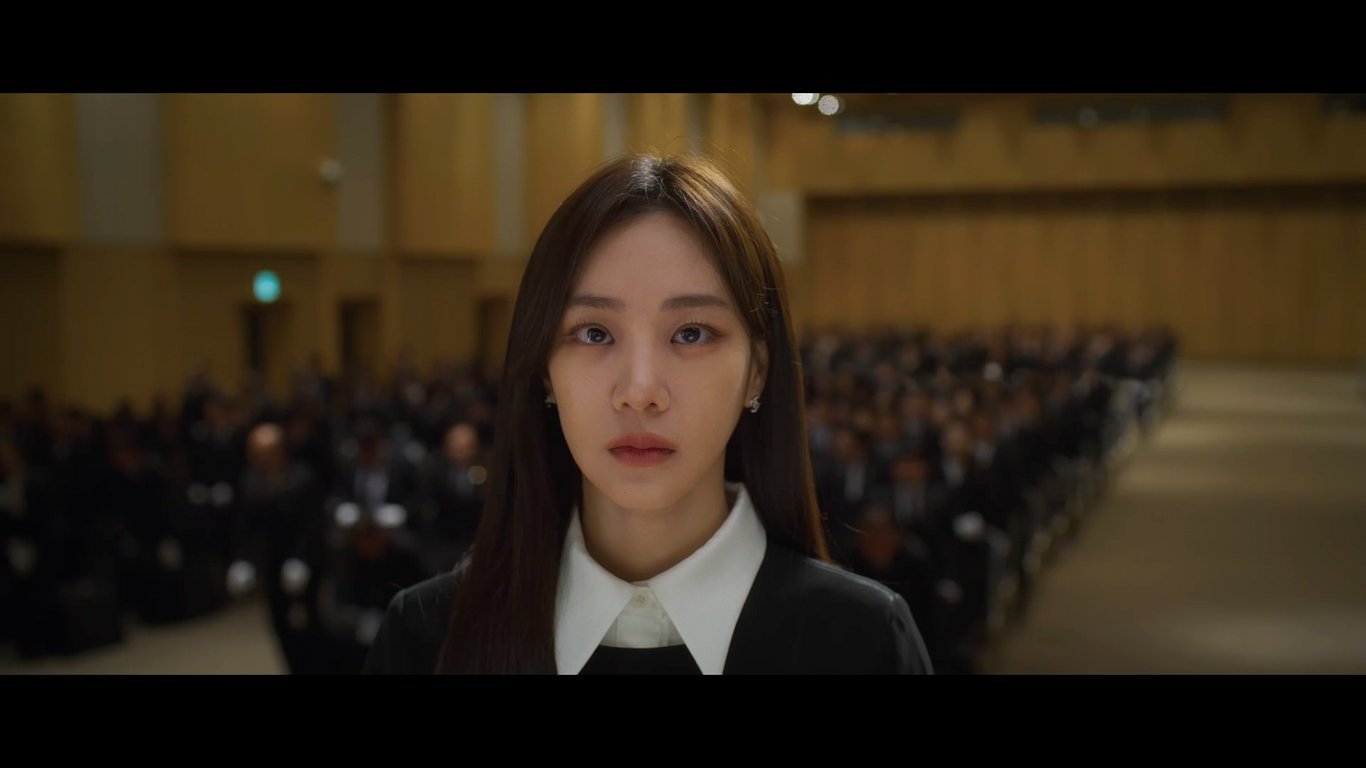

影评|《揭密最前线》:是犀利调查剧,还是娱乐化爽文?

镜头从金惠秀燃烧着怒火的瞳孔拉远,她手中的新闻稿如利剑般划破演播室的寂静——这是《揭密最前线》献给观众的第一记视觉重锤。在韩国影视工业精准的流水线上,这部披着调查新闻外衣的剧集,正进行着一场危险的走钢丝表演:左手是《熔炉》式的社会叩问,右手是《顶楼》式的狗血狂欢。

《真实身份》:当颜霸也要努力自证清白,还敢相信司法公正?

“真相”是个多棱体,每一面都映射出不同的光。在司法的天平上,它本应被放置在最中心,却常被权力的杠杆倾斜,落入黑暗深处。藤井道人的《真实身份》像一把利刃,切入日本社会的潜流,以一个逃亡者的视角揭开司法体系的裂隙与人性的复杂面向。这部电影的野心显而易见——它不仅要讲述一场关乎冤屈的追…

《仇雲殺機》Cloud

這從任何概念上都不算寫實的電影,黑澤清熟練地操作類型與反類型的概念,讓角色游離在他所處的情境,直到類型跳接的爆發點。可以說在黑澤清的電影世界,線上和線下的界線已然被取消,不論是《迴路》或《X物語》,真實與虛構的界線穿越還必須依賴某種有形的儀式召喚,但在《仇雲殺機》裏,故事輕易地引…

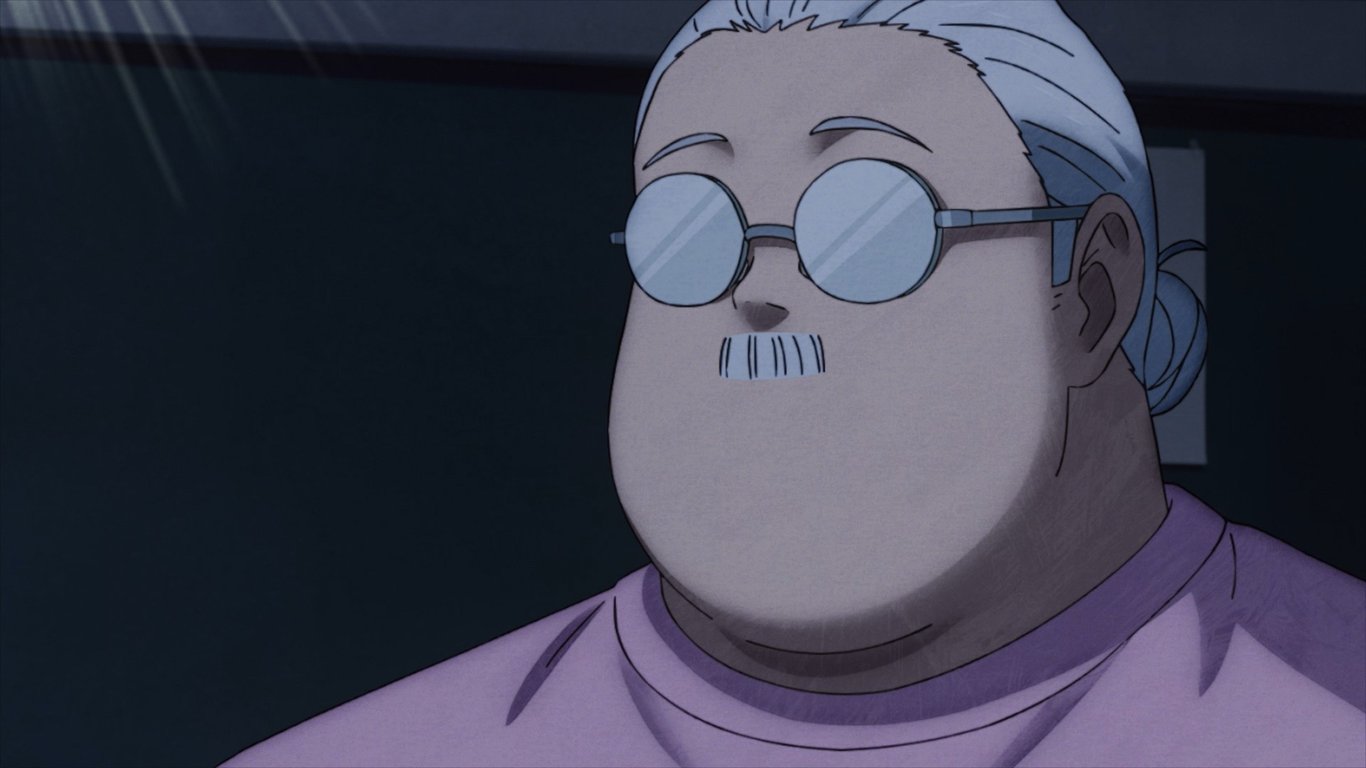

劇評 | 《坂本日常》:離奇殺手的溫馨日常

在這個逐漸被工業化流水線作品填滿的動漫時代,《坂本日常》宛如一柄反光的匕首,折射出人們對英雄故事的複雜期待——既渴望逃離平凡的刺激,又無法完全捨棄生活的溫情。

看電影 | 美國科幻《吞噬暗夜》:暗夜逆行者的雙重人生救贖

在光怪陸離的虛擬世界裡,青春的吶喊像游標閃爍,一次次嘗試連接已然失控的現實。卡羅利娜·波吉與約納坦·維奈勒的《吞噬暗夜》,如一場晦澀又絢麗的迷夢,將觀眾拋入虛擬與現實的交匯處,講述一個關於喪失與告別的寓言。在106分鐘的片長中,我們看到像素構成的城堡崩塌,耳聞街頭法語在破碎的友情…

新鲜剧推 | 《驯荒记》:血与火中诞生的命运史诗

在一片未被开垦的荒野上,每一阵风都携带着死亡的气息,每一寸土地都浸染着鲜血的余温。《驯荒记》(American Primeval)以刀刃般锋利的叙事,剖开了美国西部拓荒时代的肌理。这里没有浪漫主义的金光闪耀,只有冰冷而真实的血腥与对抗。那些试图在无序与暴力中苟活的人们,他们的欲望…

編劇書簡S2EP5〉巨大的集體創傷:婁燁電影《風中有朵雨做的雲》及其他

《風中有朵雨做的雲》取材自中國廣州冼村的真實案件。冼村作為珠江新城開發案的最後一塊地,2013年爆出官商勾結、從中漁利,從副市長到村委多人以收賄、貪污定罪,拆遷也因此延宕。電影回到原地取景,在真實與虛構之間,似乎意圖還原現場現實,也鑲進隱喻。

影評 | 李敏鎬韓劇《問問星星吧》:上太空後,再談高成本的戀愛

當韓劇的浪漫情節擺脫地球的引力,躍入太空的孤寂,便誕生了《問問星星吧》。它是一部野心勃勃的作品,將職場、愛情、科幻揉成一團,卻又小心翼翼地在太空這個前所未有的韓劇場域中舞蹈。於是,這不僅是一場關於愛的試探,更是一部關於「韓劇邊界」能否突破的實驗。

影評 | 宋承憲朴智炫《隱藏的面孔》:失蹤後,他沒找我

在這座鏡面迷宮中,每一次回眸都可能看到另一個自己,每一道反射都折射出隱藏的真相。《隱藏的面孔》如一隻漆黑的匣子,裝滿了窺探的眼神、錯綜的謊言和情感的倒影。它看似是一場簡單的密室逃脫遊戲,卻在光與影的交織中暗藏了人性的深淵。愛與背叛、自由與囚禁、欲壑與復仇,像一場無聲的對弈,在這狹窄的空間裡步步為營。

看電影 | 《你的怪獸》:失戀後,選擇愛上怪獸?

每個人的心中,都有一個衣櫥。它或許深藏在記憶的最暗處,或許是我們與世界無聲角力的屏障。衣櫥裡的怪獸,是我們恐懼的隱喻,是被壓抑的情緒,是未被承認的自我。在《你的怪獸》中,這隻怪獸不再甘於潛伏,而是撕裂了日常的外殼,冒著荒誕的氣息,闖入了蘿拉的生活。