現代時期對於生成式藝術風格的影響 - 1

照相機的發明帶來了極大的衝擊,繪畫不再是作為保存現實的唯一媒介,繪畫存在的意義是什麼?這時期的藝術家必須回答這個艱難的問題。

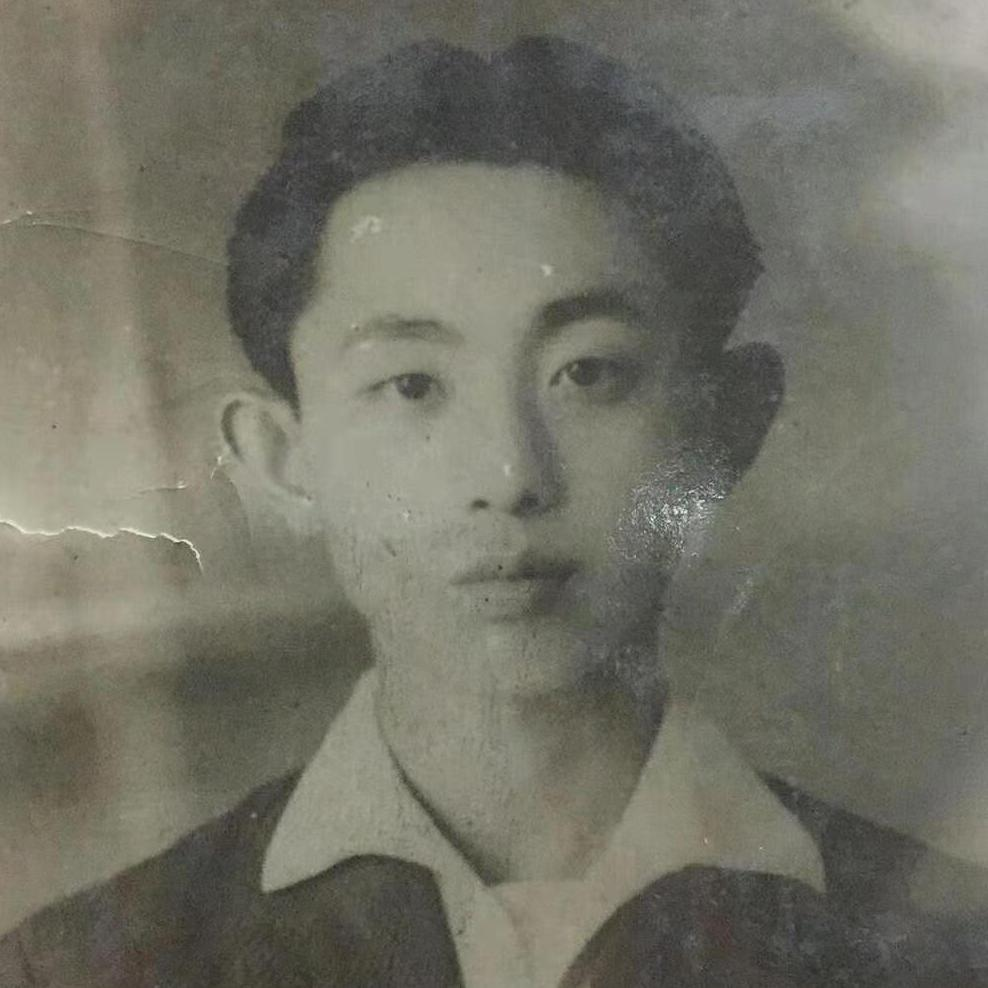

陳澄波與「華人與狗不得入內」

看過李小龍電影或受到早期中華民族主義式歷史教育的人,可能會聽過上海租界公園有「華人與狗不得入內」的時代。但實際上並沒有這種標語。

你必須要知道的事!談北宋與南宋繪畫的不同

岳飛《滿江紅》「......靖康恥,猶未雪。臣子恨,何時滅?」說的是靖康之禍喪失半壁江山之痛,公元 1127 年,宋高宗趙構(1107—1187) 定都臨安(今浙江省杭州市),南宋始立。在動盪的年代,南北宋畫院孕育了一批傑出的畫家,而兩宋的繪畫風格也出現差異......

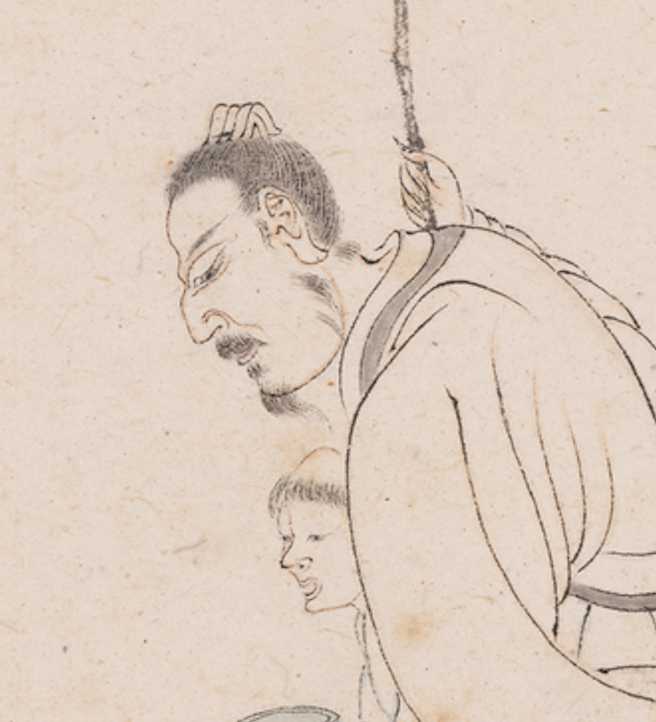

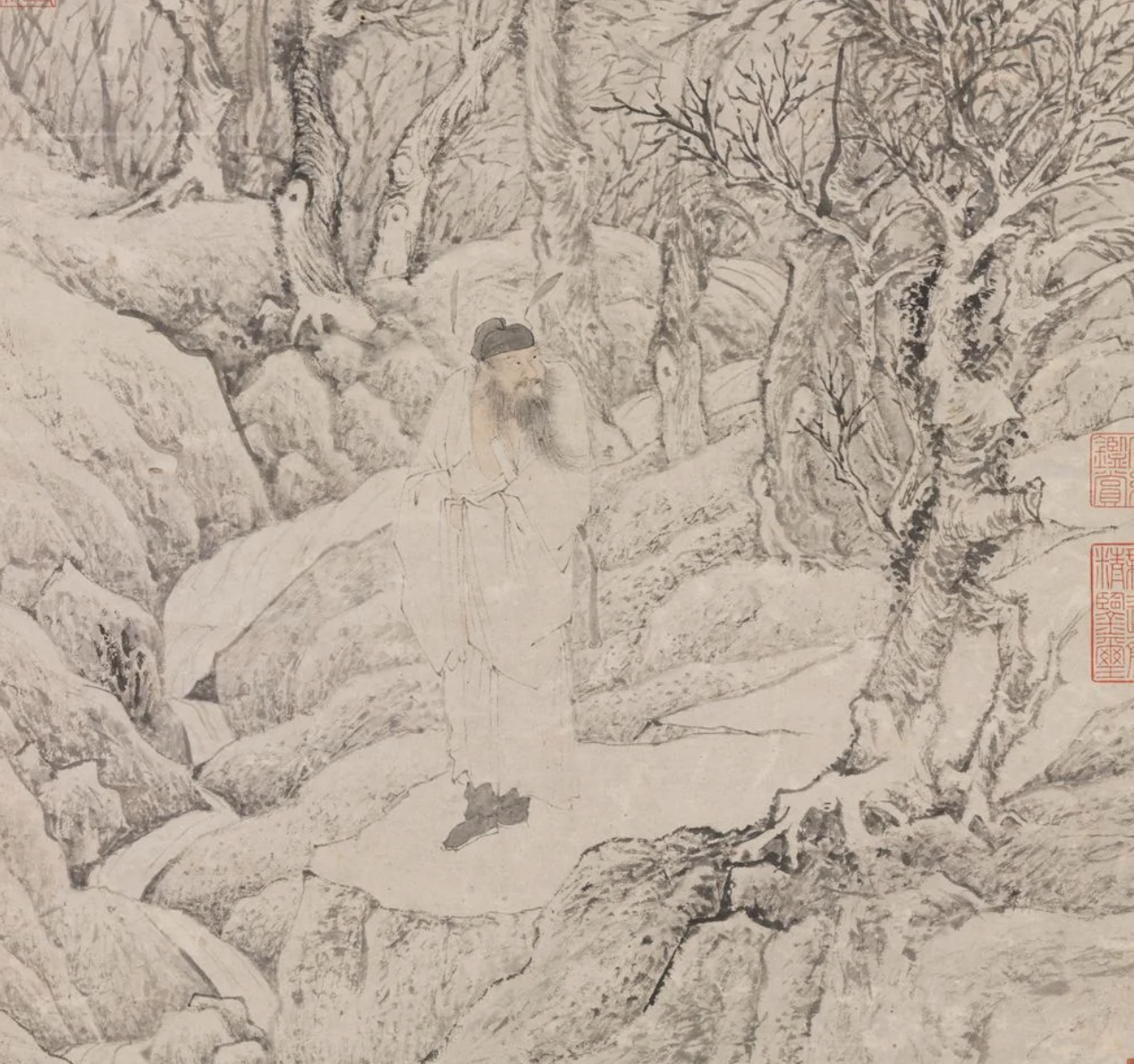

送肉粽?馗降?鬼王鍾馗二三事!談文徵明《寒林鍾馗》

「農曆七月鬼門開,鬼道眾生遊人間」於每年農曆七月初一子時,在城隍爺與范謝將軍神尊坐鎮下,待一道道科儀實施後,位於新竹都城隍廟的虎門在鐘鼓聲方被開啟,迎來中元節這個極富神秘色彩的節日。鍾馗,作為人人耳熟能詳的神祇,是剷妖除魔的代表,在台灣不論宗教界與娛樂影視界都有極高知名度,以下讓…

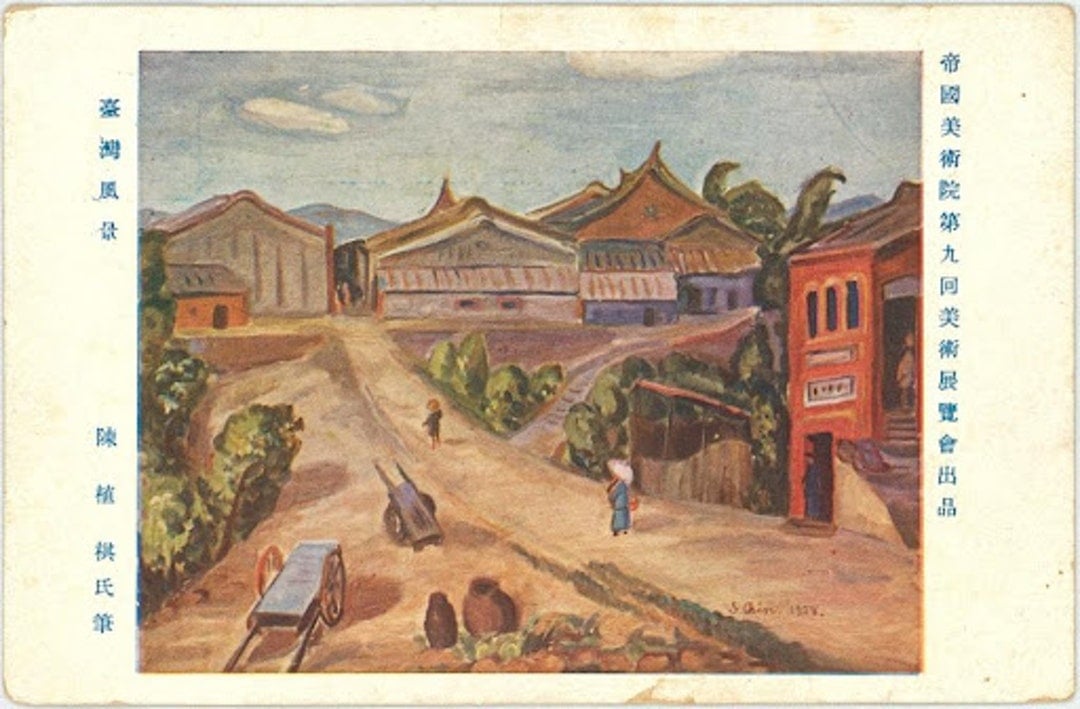

日本帝展中的汐止圖像:陳植棋〈臺灣風景〉未完小考

不同於陳澄波之於嘉義、廖繼春之於臺南、郭雪湖之於臺北,新北市在臺灣藝術史研究中,還有待更多對議題的開發,其中汐止由於身處臺北(中央)與基隆(港口)兩地藝術史夾縫的邊陲性,使我們對汐止的風景肖像缺乏敏感度。

人物》從歷史的礦脈釋放雕塑家群像: 與鈴木惠可談《黃土水與他的時代》

從京都大學畢業後,因為想起小時候獨自畫畫的時光,感受到內心對美術的渴望,促使鈴木又進入東京藝術大學重新成為大學生。在日本,大學畢業通常也需提交畢業論文,在她尋找東京藝術大學畢業論文題目之際,正好碰到家中祖輩過世,在處理後事的過程裡,她開始對自身的源頭產生了興趣,才決定趁機前來臺灣。

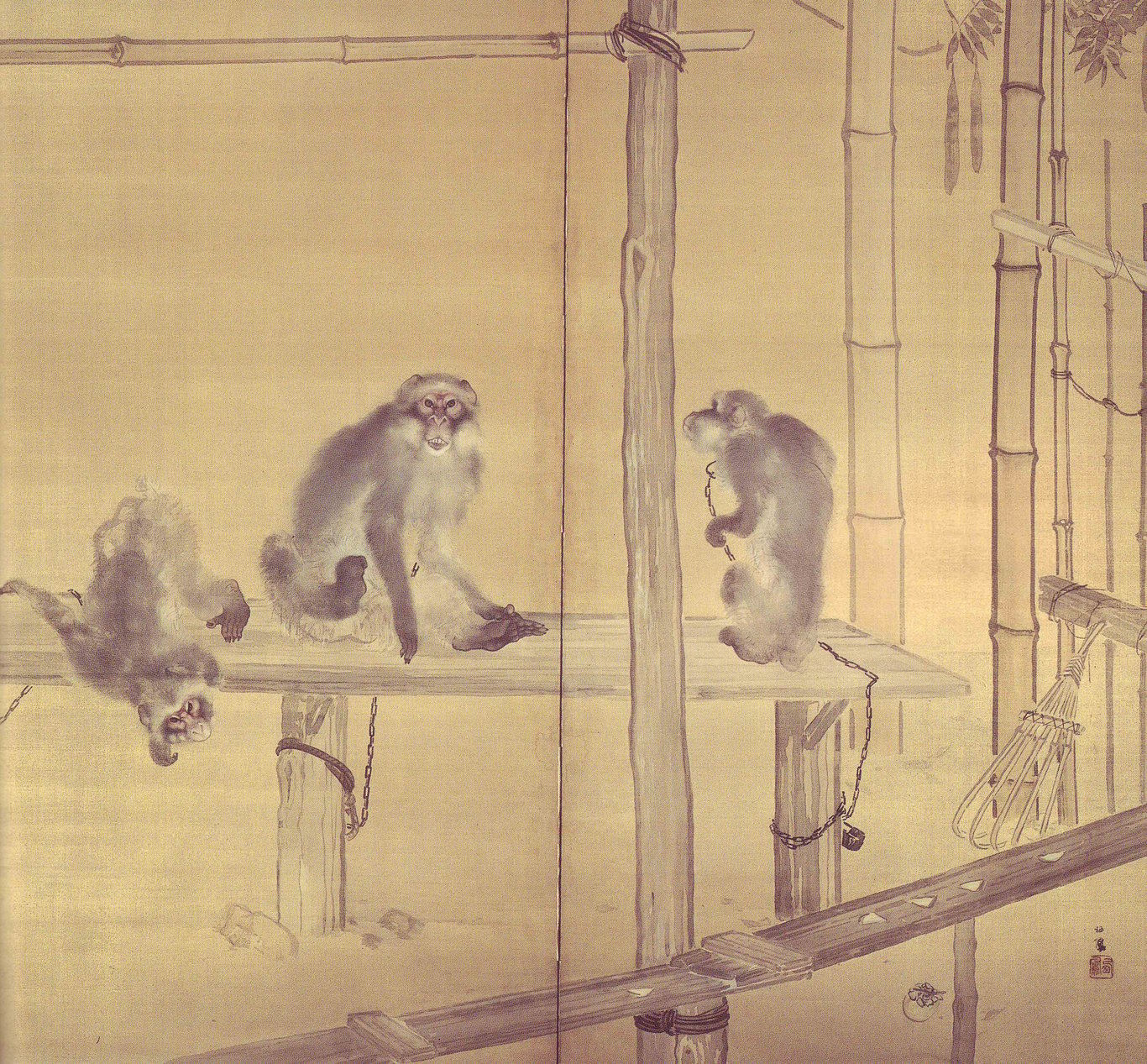

猴與兔的寓言:日本畫家竹內栖鳳《被飼養的猿與兔》

栖鳳展現他對動物神態、動作的細膩觀察,並轉化成寓言般的創作語彙,反映他將西洋美術的觀念加以消化吸收後,融合進日本畫的結果。

韓劇《黑暗榮耀》中的Staedtler Mars Lumograph鉛筆

在Neflix韓劇《黑暗榮耀》中出現的,是德國文具公司Staedtler(施德樓)出廠的藍桿鉛筆Mars Lumograph,中文一般叫做鐵人或鐵甲武士

閃靈樂團新單曲中的陳澄波畫作

比起反覆提及他們的死,甚至當成批鬥或炒作的工具,我更希望能了解他們活著時的故事

實驗成就藝術

照片來自pixabay實驗藝術不是一個藝術流派,是一個藝術創作方法,所以它永遠存在,因為每個時刻都可能有人在嘗試新藝術。實驗藝術的好處是自由,創作者可以自由發展概念、運用素材去變成新的發現。缺點是成品可能不成熟。但不管實驗成果如何都已是作品。

陳澄波之死?

過了一百年,媒介、速度雖有不同,但媒體的本質並未有任何差異。

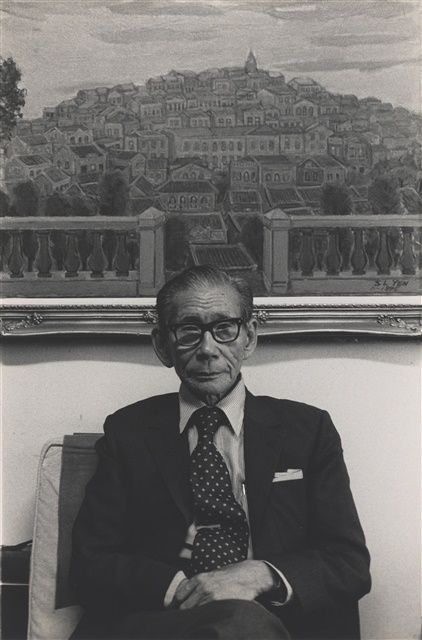

土耳其與臺灣美術之間

發生在土耳其的大地震令人遺憾,在全球化的時代,我們得以及時通過媒體報導,知曉土耳其的災情。然而在百年前,訊息傳播的速度遠沒有今日快,但由人與人所構成的網絡,卻也把臺灣與土耳其串聯在一起——美術是很好的例子。

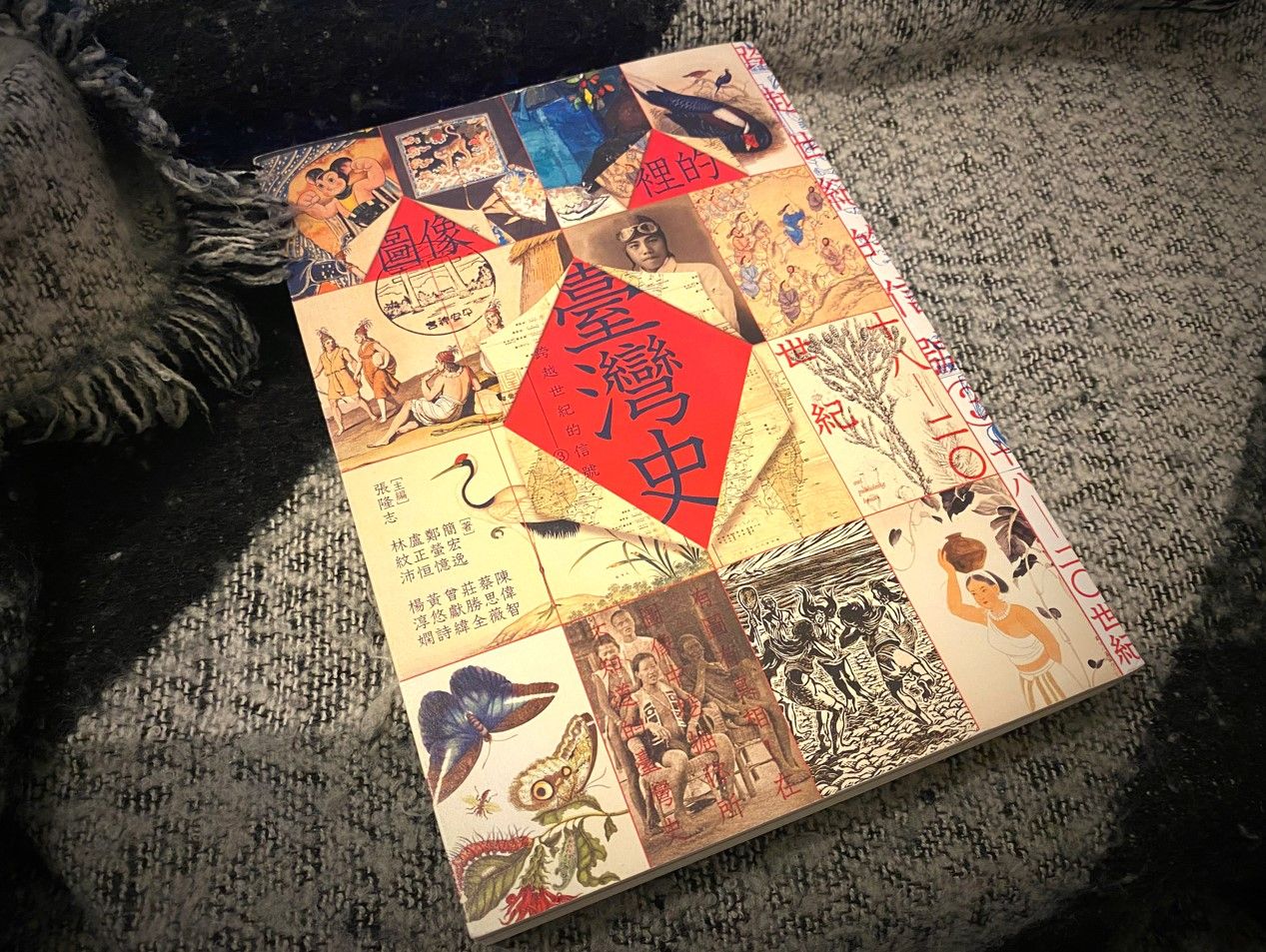

圖像的時代、時代的圖像:《跨越世紀的信號3:圖像裡的臺灣史(18-20世紀)》

「一張圖片勝過千言萬語」,無論是回應當代社群媒體時代的圖像風潮,抑或是透過圖像重新認識臺灣史,我相信《跨越世紀的信號3:圖像裡的臺灣史(18-20世紀)》必能滿足求知若渴的讀者們

誰的八〇,誰的兩百年:評論對一檔展覽與一套書的評論

「一切真歷史都是當代史。」再過數十年,如今以為的經典也將改變。但過去所有的編纂與嘗試,都能讓我們未來的精神資產更加豐富。

日本國立國會圖書館典藏的顏水龍裝幀書籍

這本書的特殊之處在於,顏水龍採取較寫實的手法,而非其在其他廣告插畫慣用的機械美、幾何簡化,且成書時間是目前研究對顏水龍生平掌握較模糊的1940年

寫在「蘭千山館」以前:臺灣美術視野下的林柏壽與板橋林家

本文以「作為日治時期臺灣仕紳的林柏壽」為中心,略述其與臺灣美術間的關聯,包含他作為當時藝術贊助者的角色,或是與當時在臺日籍收藏家間的往來等,如此一來,或能將他的收藏與同時代的臺灣美術史加以連結,也希望更多民眾投入關心此議題。

出走:第十一章

放寒假当天,东南北请全寝室的人一起吃了顿饭,和同学们一一告别后把被褥和洗漱用品全部拉到了防空洞里,又储备了一些啤酒和方便食品,向沈文重请了假躲在洞里做最后的复习。东南北做了两套大学英语六级考试的卷子,除了作文没写,对照答案一看,只是错了一个语法题和三个阅读理解题。

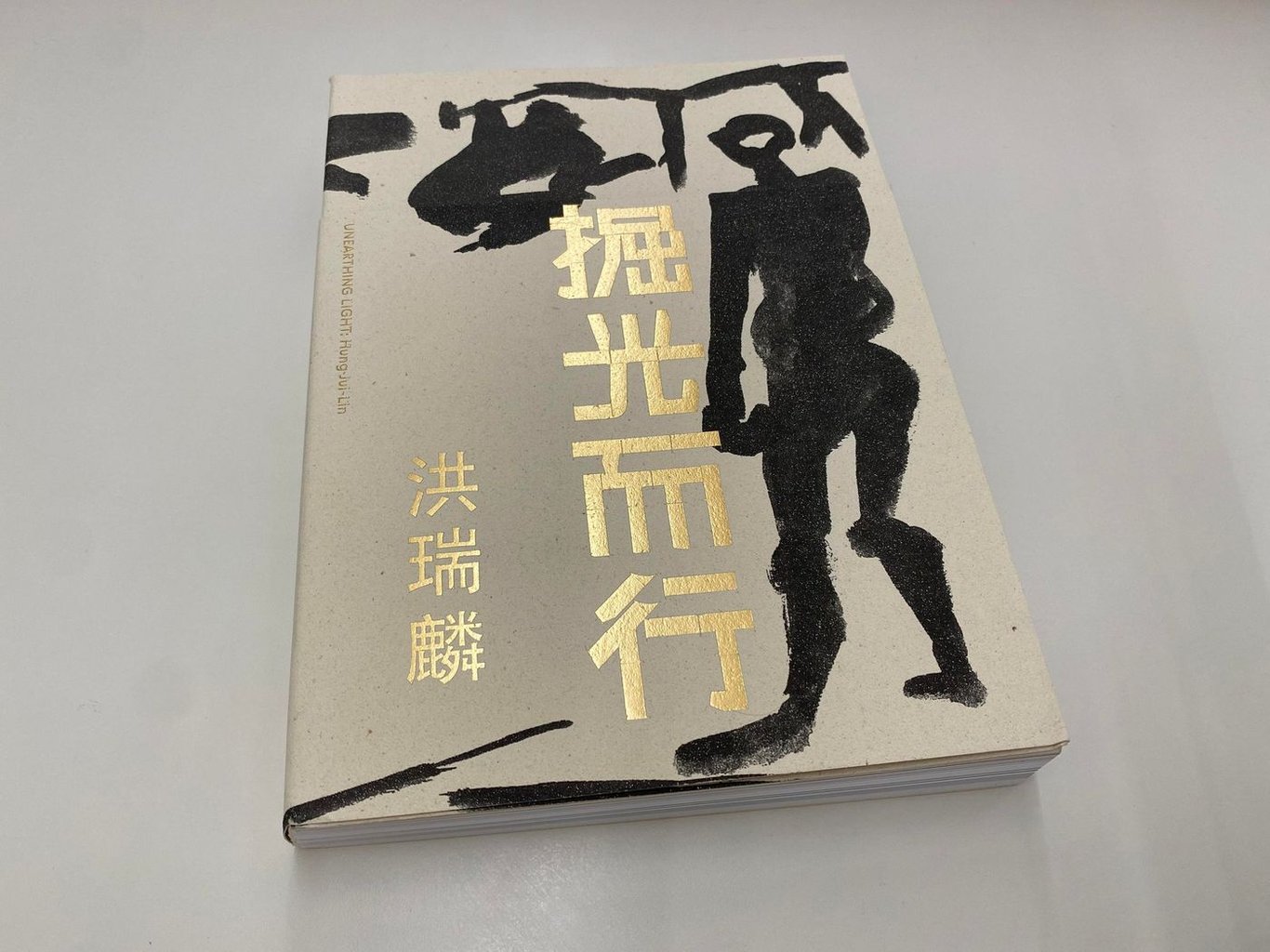

臺北市立美術館「掘光而行:洪瑞麟」專輯

雖說展覽結束了,但對洪瑞麟的研究才正要展開。正因為有美術館的展覽,才得以集結畫家身後留下的大量史料,並通過研究還原其人其事與其時代,推展藝術史後續的書寫論述。

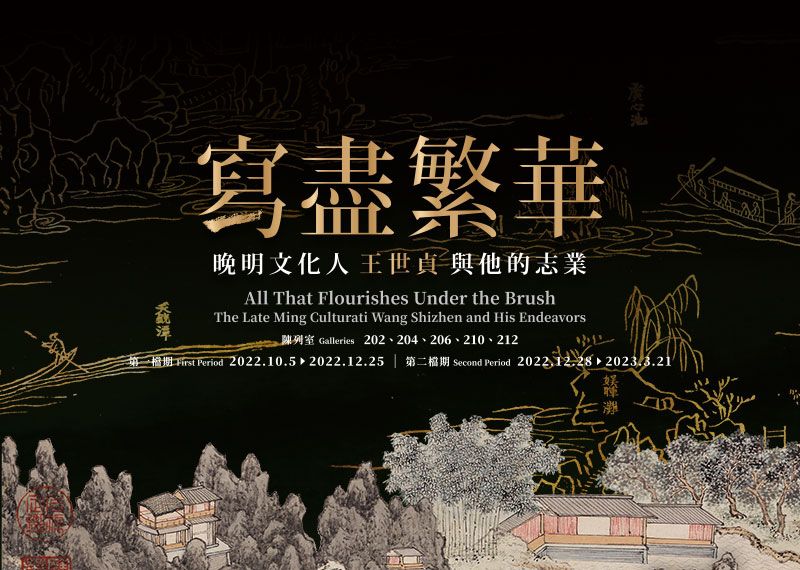

破碎與繁華:記臺北故宮「寫盡繁華-晚明文化人王世貞與他的志業」

如果是你,會喜歡這樣的策展安排嗎?明星展件與特展該如何取得策展重心的平衡?而學術研究的文字在轉化為面向大眾的展覽時,該如何拿捏比例,才不會顯得太過高冷?

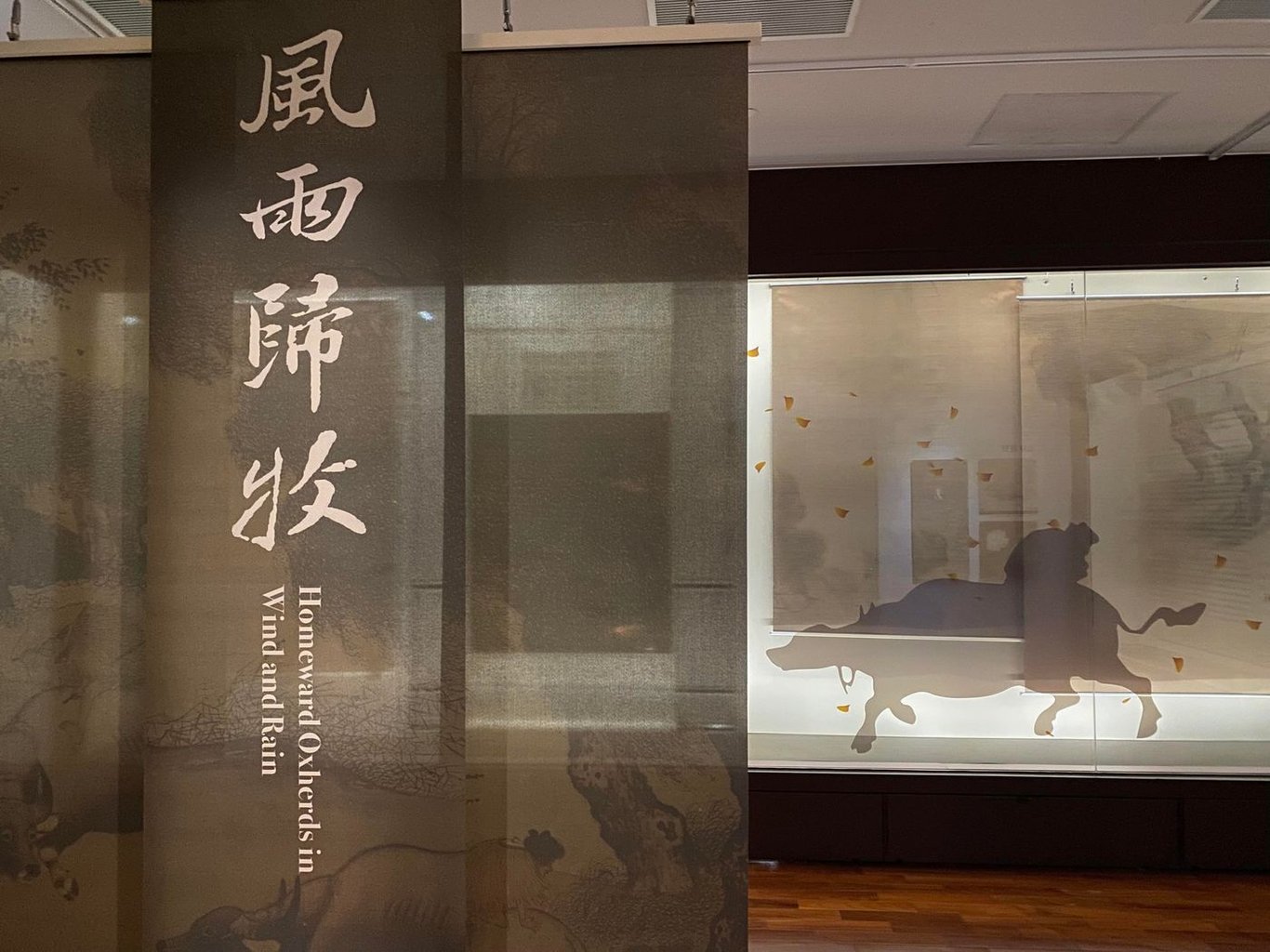

臺北國立故宮博物院「國寶聚焦-李迪《風雨歸牧》」

比起將作品置入某一脈絡架構的特展,以單一作品為主題,詳盡解釋觀看作品該注意的細節,或許更能提升觀畫時的眼力。