新城市廣場 40 年|沙田友憶從音樂噴泉到迷失 20 年 學者:周遭商場滿足生活需要用途

40 年過去,新城市廣場成為沙田新市鎮計劃的助力,關於其「變質」的討論,亦非近年才有。包括自由行的黃金年代、高檔連鎖品牌進駐,以及反修例運動短暫成為公民發聲的「連儂牆」。內部裝修由過去舊式商場的暖色翻成雪白,進駐商舖則以連鎖品牌為主,小店絕跡。

竹園聯合村|遷出死線到 三分二住戶未搬 林記牛雜老闆:想畀市民知賠償幾唔合理

茶果嶺、牛池灣和竹園村均屬「九龍十三鄉」的鄉村之一,其中竹園村位於黃大仙祠與高樓之間。根據東九龍居民委員會網頁,早於17世紀清康熙年間,已有文件記載「竹園」村。

大坑西邨|工地下留守 最後的住戶:望爭妥善安置

重建已成定局,距離今年三月的搬遷「死線」已超過半年,大坑西邨現仍有約十多戶留守。在留守至今的大坑西邨居民周德榮(榮哥)陪同下,記者再度走訪大坑西邨,六座樓房中,有兩座搭好棚架,而停車場入口處則擺滿「工字鐵」。

彩虹邨重建|「打卡樓」上的住客 怎看重建? 長者怕搬新美東邨「唔識路」

彩虹邨首期重建的居民,要「離區別邨」,搬往新美東邨。新美東邨對面為九龍寨城公園,屬黃大仙選區,與彩虹邨相距約兩公里。從彩虹邨往美東邨,需步行半小時,若由彩虹搭地鐵往樂富站,亦需步行約 15分鐘始到達。

彩虹邨重建|愛群快餐 漫畫世界 陳記報社 華麗理髮 老牌小店 何去何從?

愛群快餐店、陳記報社、華麗理髮公司、漫畫世界⋯⋯走進彩虹邨,恍如時光倒流,邨內地下,盡是買少見少的老舊商舖將會消失。政府近日公布彩虹邨將分三期重建,金碧樓等最快於 2028 年清拆。

彩虹邨重建|分三期清拆 2028年先拆金碧樓等 金碧酒家盛宴倒數 「打卡」平台最後清拆

有 60 年歷史的李應記鐘錶行,是金碧樓地下最悠久的商店之一。現年 90 歲的老闆李國楠說,對重建「處之泰然」,「暫時都係冇事幹,照做」,「未有咩認真打算」。對於店舖去向,他說「真係好難答」。

大坑西邨|重返現場助邨民 甘仔憶第一代老街坊的長期抗爭

這場抗爭由 1984 年開始,他們曾到立法局外「露宿」,1987年的某日,甘仔路過碰到這一幕,陪同他們請願;邨民一直持續到東亞銀行總部靜坐、在天星碼頭收集市民簽名、到港督府、候任特首辦請願。至 2000 年代,隨著參與村民一個個離世而漸漸告終。

大坑西邨2|60 戶拒遷出被控告 街坊:逼遷不公義 平屋:會追討損失

翻查資料,大坑西邨居民權益關注組,去年六月底至七月初,訪問 317 戶邨民,逾九成半不滿現時的回遷方案、以及認為未有妥善安置。今年初,平民屋宇向 60 戶發出傳訊令狀,指他們佔用單位,要求遷出、付訟費,有原本抗爭的居民選擇離場,最終平民屋宇則對留守的 20 戶啟動法律程序,當中包括 Tony 的兄長。

大坑西邨1|預了破產、瞓街 堅持抗爭直至被抬 最後留守者:要講出自己所想

周日(10 日)下午,遊人在大坑西邨地下拍照遊覽。「噹噹!噹噹!」民康樓六樓突傳來巨響,在一個掛起「要安置」裝置的露台,郭基權冒出來,用木條敲打寫有「冤」字的不鏽鋼兜,吸引樓下一班遊人和記者注目拍照。「那天很多遊人和記者前來,我便吸引他們注目,希望他們將大坑西邨的聲音帶出去。

大坑西邨|追蹤半年 三位街坊覓屋記 九旬黎伯獲體恤安置 兩老住戶仍徬徨

大坑西邨即將重建,今年三月是街坊搬遷「死線」,管理屋邨的平民屋宇公司,提出安置方案僅派津貼,並無居所重置安排。《集誌社》去年七月報道街坊困境,91 歲獨居的黎伯,當時找不到落腳點,對前景徬徨;73 歲侯先生,找了七個租盤,無一願租予長者;73 歲的羅太,要照顧 103 歲母親,難…

烏克蘭戰爭:自由世界的無窮支票

反思了西方國家對烏克蘭的持續援助及其對戰爭持久化的影響。文章透過諷刺的筆觸,批評了自由世界在烏克蘭戰爭中扮演的角色,指出援助雖出於好意,卻可能無意中助長了戰爭的延續。同時,文章也強調了戰爭對普通民眾生活的影響,特別是在面對生活成本上升和經濟壓力的背景下。

深水埗重建專題 (五)【未諮的將來】

市區重建局(市建局)年初在網誌透露深水埗重建範圍,具體資訊卻遲遲未見。民間只能憑局方發放給業主和租戶的問卷、及參照「油麻地及旺角地區研究」(油旺重建)經驗,逆向推測未來的重建藍圖。記者落區採訪時,接觸到的街坊,包括業主、租客、商戶……大部分對「重建」並不抗拒。

深水埗重建專題(四) 【新舊交匯的獨特風景 重建後會否僅剩軀殼】

重建研究的範圍,包括為人熟知的基隆街、鴨寮街、大南街等。市建局在相關資料中,亦有提及「文創產業」。有商戶表明支持,甚至說期盼重建後,這兒會變成「另一個中環」,與此同時,有學者及商戶則擔心,市建局會把裕民坊、囍帖街的模式複製貼上,最終令深水埗的獨特性消失,變得虛有其表,「不是來自社…

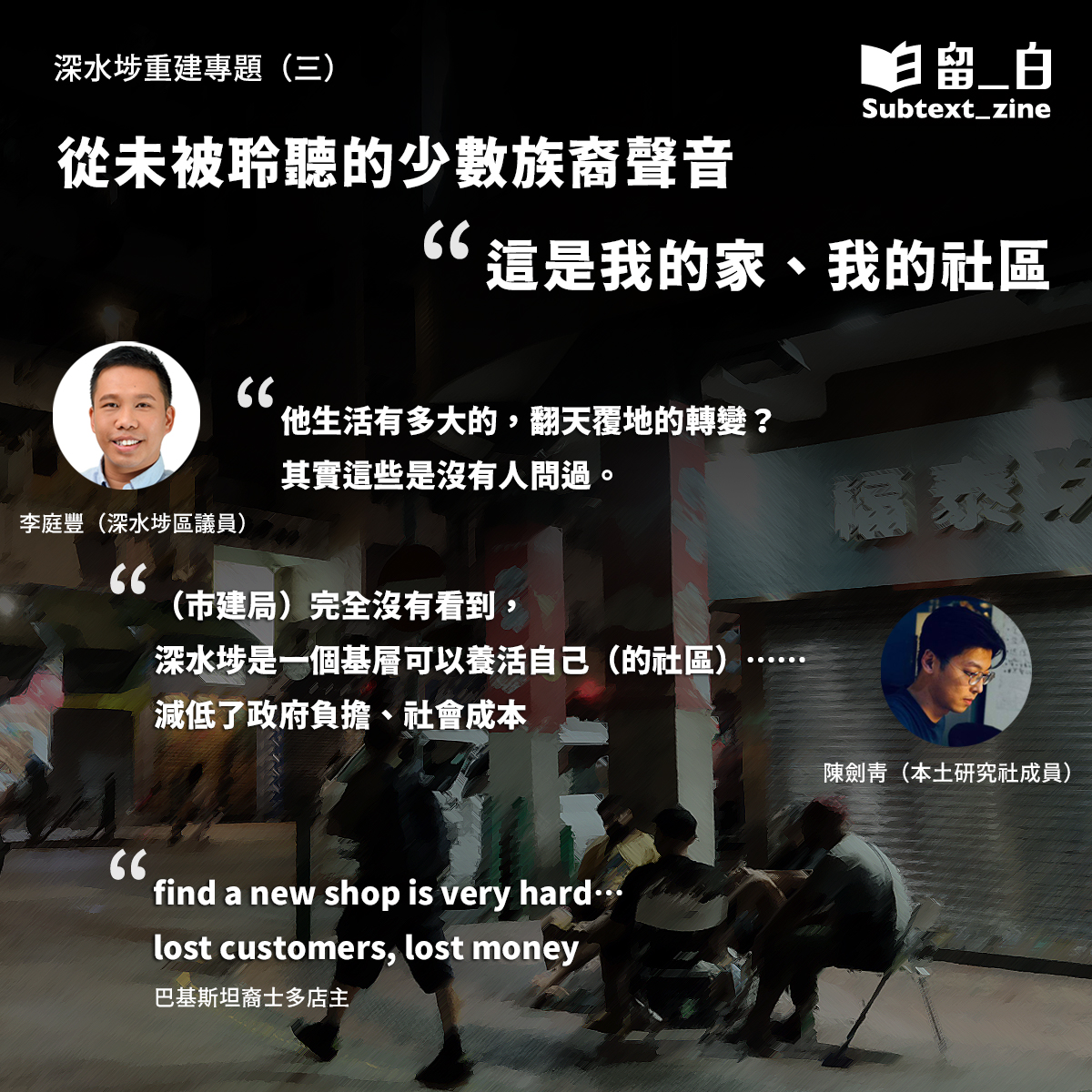

深水埗重建專題 (三)【未被聆聽的少數族裔聲音:這是我的家、我的社區】

在深水埗的大街小巷,經常都見到非華裔居民的身影。有老街坊直言「阿差(泛指印、巴裔)很少搶東西,反而越南人(品流)複雜」;亦有年輕居民說,會少到某幾條街,不諱言是因為較多南亞裔人士聚居。不應否定的是,少數族裔也是深水埗的重要生產力。走訪區內部分少數族裔,他們都表示,多年來依賴這區較…

油旺重建2|築城市天際線 擬建五幢摩天地標 勢屏蔽通風走廊

天文台去年錄得香港「熱夜」(全日最低氣溫為攝氏28度)日數為 52 日,是有紀錄以來第二高。研究指出,目前油尖旺目前為熱夜重災區之一。若重建為油旺建築物加高加密度,又會否令油旺街坊更焗更熱?如何規劃才能讓油旺成為真正「宜居」之地?

油旺重建1|避風塘孕育草根商店街 重建或成百年老店終章

在油麻地果欄與百老匯電影中心之間,一段新填地街有兩間百年老店落戶。百年木器店「泗祥號」與鋼鐵五金店「蔡同盛」,最初因避風塘而生,隨艇戶文化與社會變遷,在新填地街紮根,構成獨特、有機的基層街道文化。

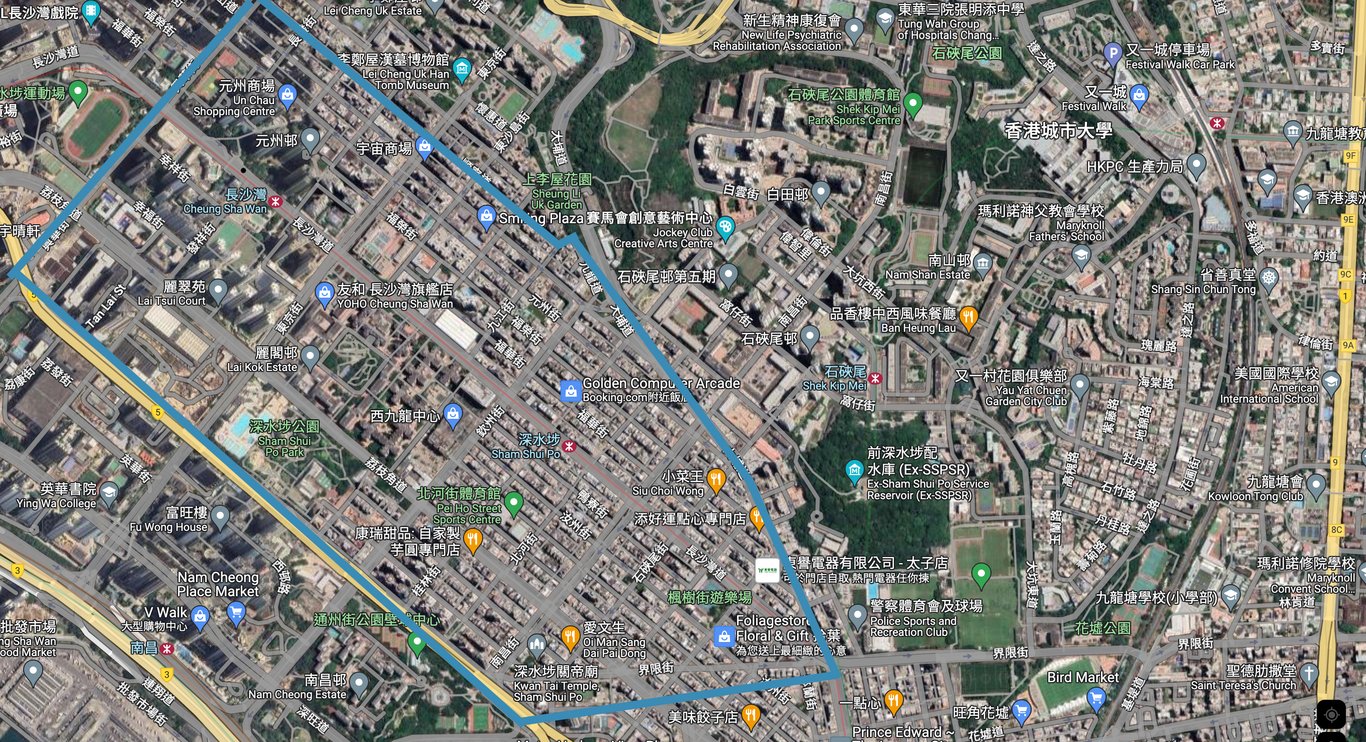

深水埗重建|全港四分一戰前唐樓 落入規劃範圍

今年二月,市建局宣布即將展開「深水埗地區規劃研究」,目標範圍正是密集舊樓群。市建局稱範圍內有 1,800 幢大廈,但未公布發展名單。《集誌社》記者統計發現,區內最少有 820 幢樓齡達 50 年的舊樓,而「戰前唐樓」則有 24 幢。大型重建迫近,這些最古老的「香港製造」唐樓,何去何從?

深水埗重建專題(二)【待價而沽的業主,與 no stake 租客】

落區採訪期間,和一些居民說起重建,他們都說是好事;但亦有居民說,這一區自有特色,有其「好住」之處,對重建不感興趣,也不想走。有業主則笑言,市建局要收齊業權需時,「我那一代根本無機會見到」,但說到是否願意賣樓,則簡單得多,「價啱即放」。

深水埗重建專題:(一)【序:他們眼中的深水埗,和市建局眼中的深水埗】

區外人總覺得深水埗「亂」─── 治安差,連區內居民亦笑言,這區是「國際大刀會」,「劈友」是常事。有居民說,這個舊樓林立,橫街窄巷縱橫交錯的老區,很不宜居;但也有居民說,在這已住慣住熟,若要他搬離,反而無法適應。今年 2 月,市建局刊出網誌,表示將會展開「深水埗地區規劃研究」,當中…

死場不死 皇都戲院商場

這是我其中一部胎死腹中的作品。早在香港的傳媒廣泛報導死場(門庭冷落的商場)之前,其實我和幾位朋友在2020年底時已寫好一部關於北角區死場的書,並取得某個撥款,準備赴印於2021年3月出版。可惜因為一些很荒謬的原因最後難產而死。制度的崩潰不只是影響政治經濟民生,連文化歷史的紀錄也無一倖免。