mass adoption 任重道远,好在功不唐捐|加密思潮线下共读回顾及开源思考

这是Uncommons 作为链上社区,首次尝试在线下进行加密思潮主题的共读分享。我作为深圳场的主持者,也不同程度地参与和协助了这几场活动的策划。不同城市,分享者的背景、风格不同,甚至到场的听众和讨论者不同,都会引起不同的分享效果。由于没有亲自参与每一场分享,受限于了解的情况,因此…

以 公共空間 為 文化基礎建設(1)

這個研究的主題是文化建築與公共空間,從空間的角度去思考 “如何推動文化發展”,提問除了大型文化地標建築以外,公共空間是否可以成為 文化基礎建設(cultural infrastructure)的組成部分?

善慶街樓梯:令人逗留的迷人樓梯

Friday night會想起的城市空間,除了早前寫過、關燈後的維園,有時也會想起中環善慶街與美倫街的麻石樓梯。尤其是善慶街,它其實是一道被命名為街的樓梯。不少旅客和街坊,有興致在此逗留和坐在梯級上,令到此處有時像個臨時的小廣場。

星光大道2.0:這片香港最重要的公共空間屬於誰?

那讓我想起一個我念念不忘的問題:其實什麼是「星光大道」?……那時會問這問題,因為星光大道重新開幕,成了新世界發展Victoria Dockside的一部份,它的設計和管理,有了非常大的轉變。將近5年前寫的這篇文章,我特意用〈星光大道2.0:在這裏看着香港〉作題目,探討這些轉變,也…

隱藏的公共空間:尊重多元的休憩需求

當 @chloechowww 說要做這段關於「隱藏公共空間」的video時,我實在非常滾動,結果我們第一次聊,我就已經將這些年來思考的整個框架,open space、hidden space、public space等概念和各個想到的空間,都傾囊分享。

兩個雙年展與兩個美術館

剛好這週有機會把上海和台北的兩個展覽匆匆看了一下,在沒有做太多功課沒有預覽的前提下,加上對兩個城市的經驗與認知,紀錄一下當下的一點點感想。

危险!国人对公共空间的想象

他们说:“参与政治会让自己陷入危险之地。”

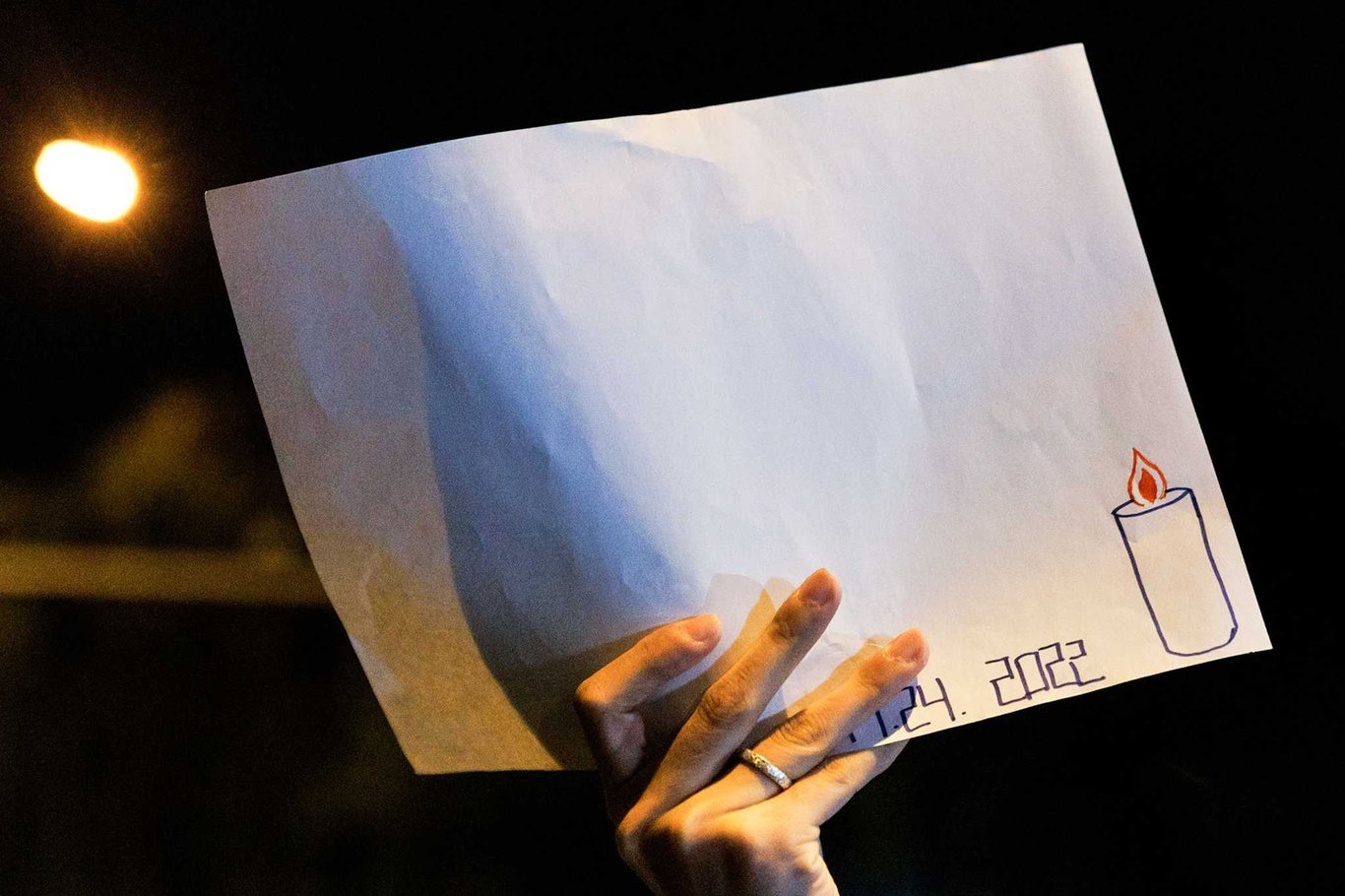

白纸运动被捕者:她们是谁,经历了什么?

她们喜爱阅读、写作、电影放映,地下音乐,热衷于探索城市里处于夹缝中的、有叛逆气质的公共空间。她们是一路升学上来的“好学生”,却因感受与目睹具体的不公,而成为行动主义者。她们如此年轻而又热情,假以时日,她们将承担起更多。如今,面临严厉的打压,“起点却彷佛成了终点。

公共空間與沈浸式聲音的分離《在棉花田的孤寂》

帶著耳機在廣場的個體呈現各自真空與彼此隔絕的狀態,有人開始滑手機、分心。換句話說,視覺場域呈現的開放性與聲音沈浸的私密性兩者並無法契合在一塊,觀眾的視/聽感與場域三者各自獨立。

📝📝:物件筆記|員工休息室

一個場域對於員工休息室的設計,其實可以看出這個單位是如何看待「人」以及如何滿足對於「休息」的需求。

死場不死 皇都戲院商場

這是我其中一部胎死腹中的作品。早在香港的傳媒廣泛報導死場(門庭冷落的商場)之前,其實我和幾位朋友在2020年底時已寫好一部關於北角區死場的書,並取得某個撥款,準備赴印於2021年3月出版。可惜因為一些很荒謬的原因最後難產而死。制度的崩潰不只是影響政治經濟民生,連文化歷史的紀錄也無一倖免。

香港各大學消失的自由空間:策展報告存檔

原來的「空間」,現在只剩下「地方」。

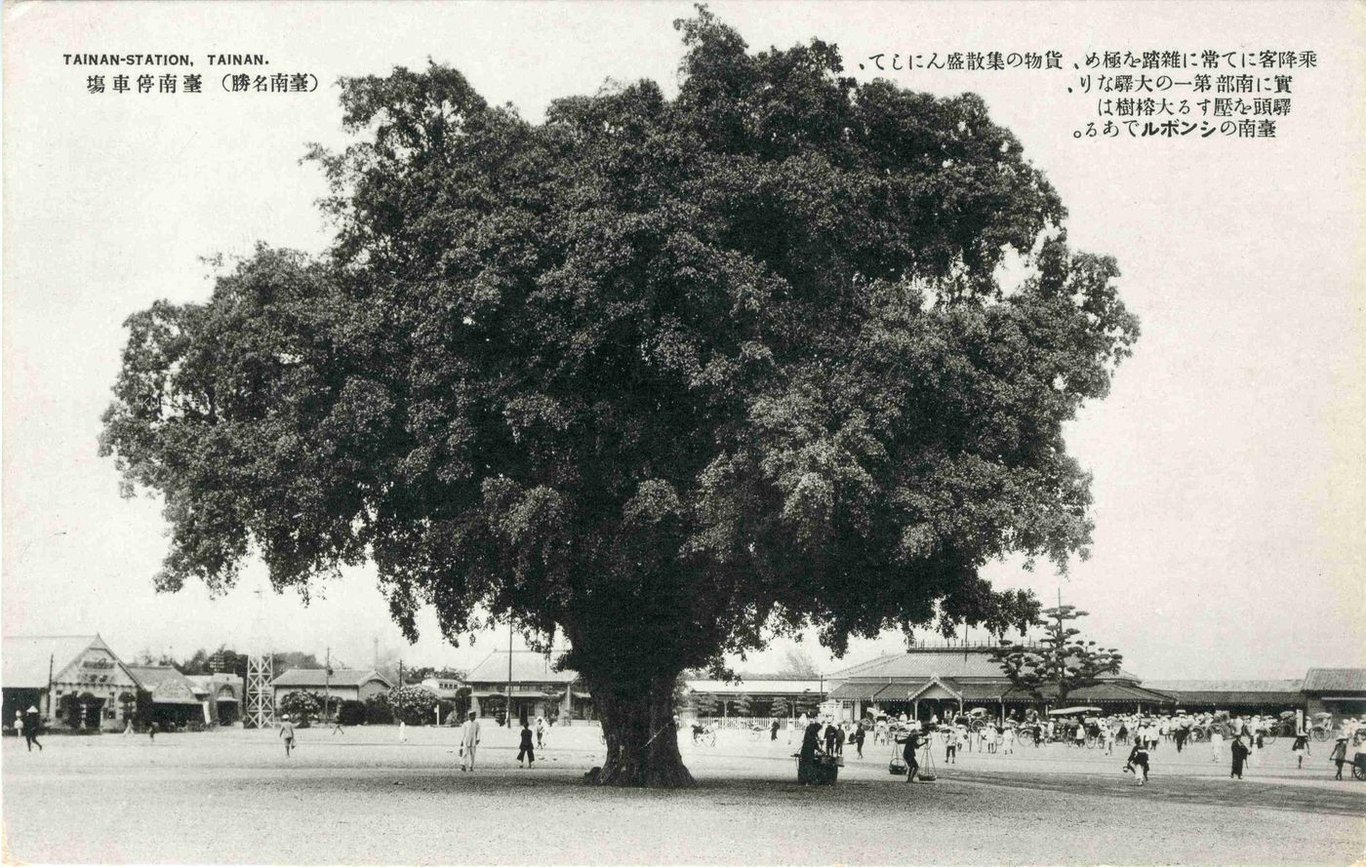

[城市]曾經古都車站前的老榕風景

日本時代的臺南車站前,座落著一棵極大的榕樹,見證著車站的設立、修建與新建,不僅是許多外地人搭乘火車來到府城的第一印象,也是南國豔陽下往來旅客歇腳乘涼的好所在。然而,過去這棵扮演古都地標的榕樹,多數人對於它的消失都不太清楚緣由。

我在廢墟的窗戶看到不一樣的風景

探索廢墟是一件很禪的事。看到這道真正從「破窗」而入的光,再加上廢墟的寧靜環境本身就有種近乎「神聖靜默」的狀態,令人有遠離江湖的出世感覺。這所教堂雖已荒廢,但它曾安撫過許多難民的身心靈,也證實了在危難的時候,真正的基督徒對最弱勢的人不離不棄,直到他們離開險地。

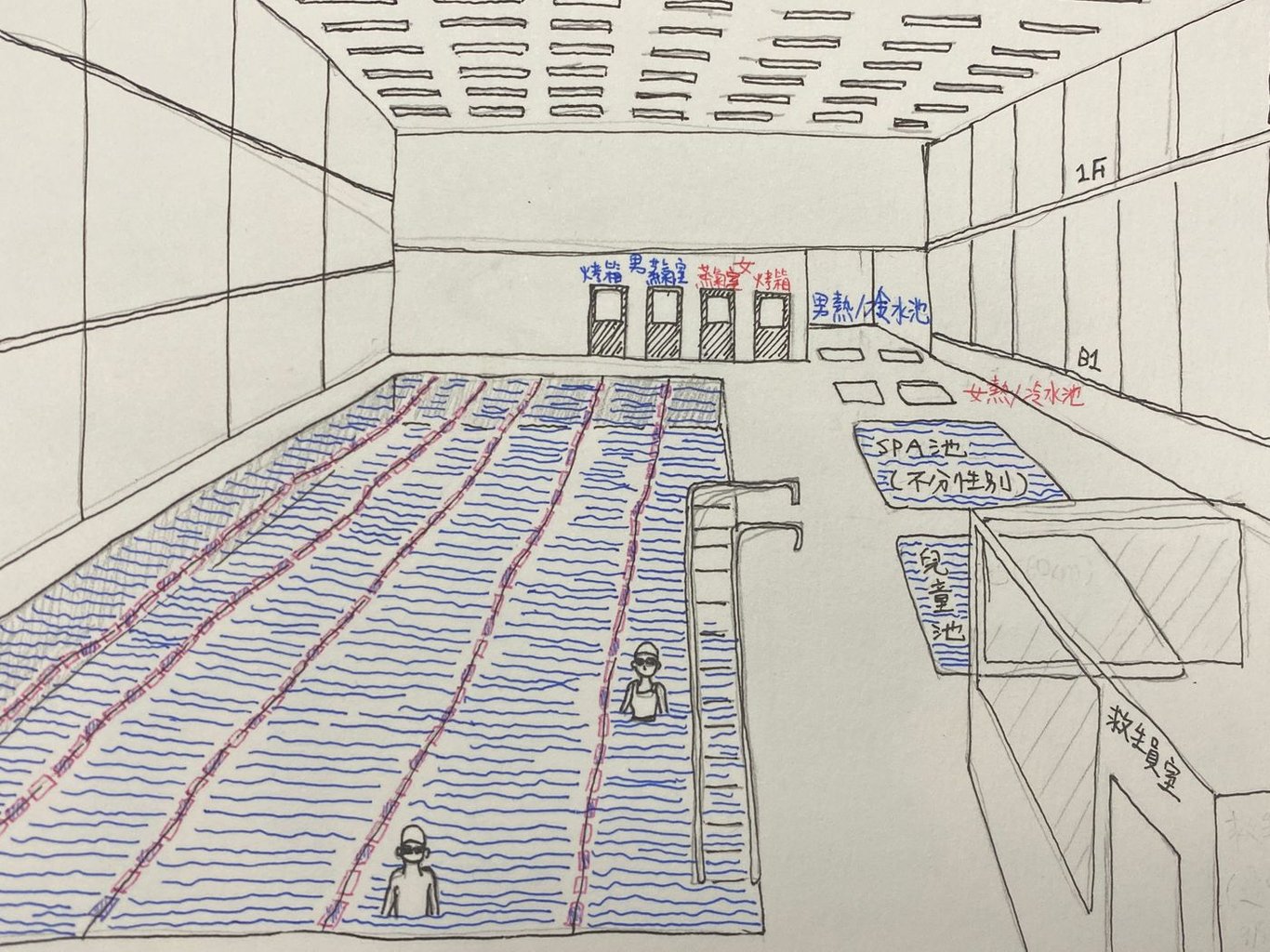

穿梭於公私領域中的性別過道:台灣公共游泳池所形塑的身體分野

從入口開始,游泳池就讓人非常密集地意識到公私領域的切換以及生理性別的界線,先是更衣間與廁所(私領域的界線),再到熱水池、烤箱等(公領域的界線),一群明明被衣著同質化的人卻被怪異地強調著性別,彷彿這是唯一的差異所在,也因此,一個被去(特)性化的空間弔詭地強調著「性」⋯⋯

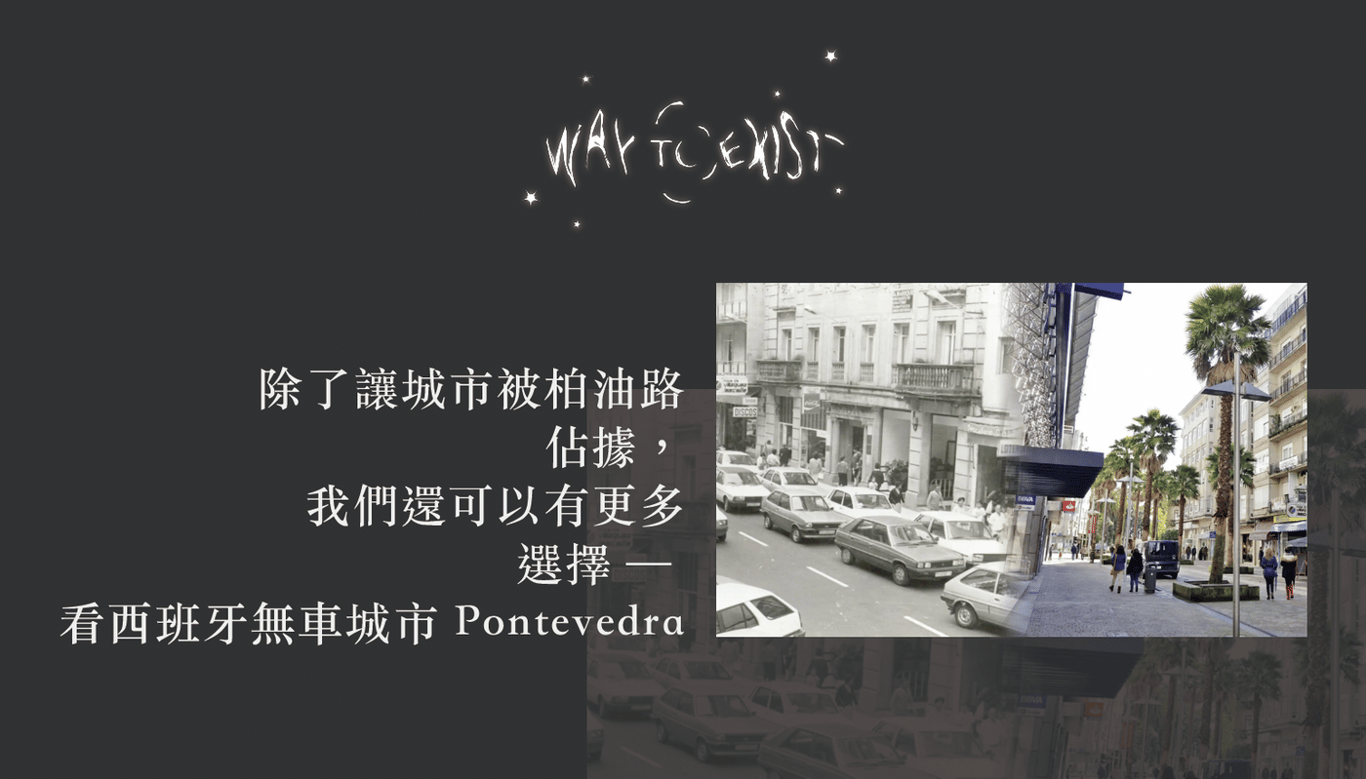

除了讓城市被柏油路佔據,我們還可以有更多選擇 — 看西班牙無車城市 Pontevedra|存在指南 Way To Exist

位於西班牙的 Pontevedra 是全球首座無車城市,本文將會介紹這座城市,以及闡述對我來說,“禁止私人交通工具”背後對於整個社會文化的影響。

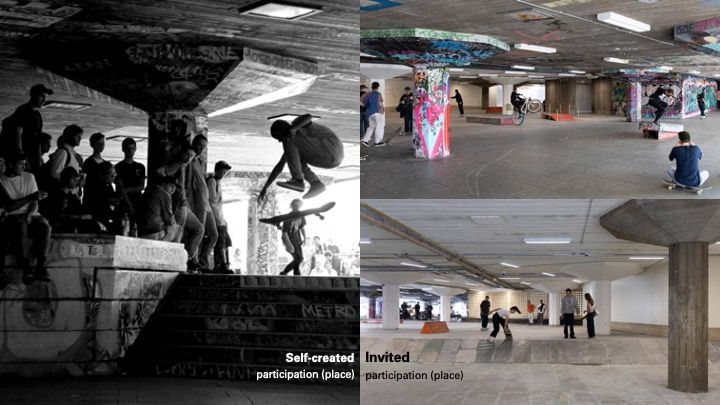

促進文化參與的媒介

延續上篇介紹在文化區設計中著重“場所”的案例,其實也反映了文化機構近年越來越關注公共參與性的趨向。隨著公民意識的提升和政府介入/資助的縮減,許多文化機構也從側重對外文化輸出轉至面向本地社群的願景,而公眾“文化參與性”再次成為了文化機構關注的議題。

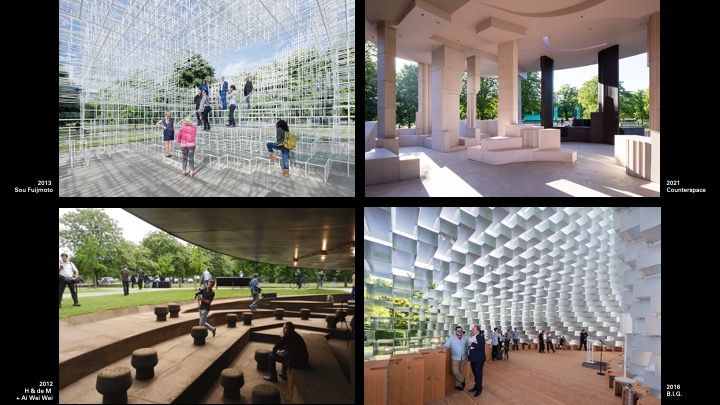

大型文化區之中的“場所”設計

繼上篇講述“場所”的概念應用在藝術作品至建築空間尺度,進而也可以套用在文化區的規劃建設策略上。歐美自20世紀後期的城市發展開始關注公民歸屬感,而通過文化建設營造集體記憶(collective memory)的“場所”正好切合這個需求。

“場所”:從雕塑到建築的尺度

許多時候我們都是通過航拍或建築形態 看見 藝術文化區和博物館劇院。那麼,在這個廣角尺度之中,*人* 的位置在哪裡?一連兩篇課堂上的案例分享,討論“場所”的概念以及於文化空間規劃設計的應用。

城市無形遺產交換實驗

你可以攜帶與這座城市有意義物件或聲音,或任何你認為珍貴的記憶,我們協助你放上區塊鏈技術NFT永久保存,開啟未來城市非物質文化遺產保存的想像。你也可以選擇一段故事與我們分享,這個聲音將上鏈永久保存,直到人類世界消失。