星光大道2.0:這片香港最重要的公共空間屬於誰?

今天晚上,時裝品牌LV選擇了在香港舉行fashion show (名人Pharrell Wiliams上任新任創作總監,LV首次Pre-Fall男裝show) ,全球名人聚集在尖沙嘴星光大道,一下子不少國際媒體的鏡頭,都影著這片空間。

那讓我想起一個我念念不忘的問題:其實什麼是「星光大道」?

我曾經為回答這問題,在2019年2月寫了一篇文章給《明報》,那差不多是我最後一次寫較長文章,投稿到媒體上了。

那時會問這問題,因為星光大道重新開幕,成了新世界發展Victoria Dockside的一部份,它的設計和管理,有了非常大的轉變。

將近5年前寫的這篇文章,我特意用〈星光大道2.0:在這裏看着香港〉作題目,探討這些轉變,也去問,這片可能是香港最重要的公共空間,是屬於誰的?香港人跟這片海傍空間的關係是什麼?

今天晚上,正好把這篇舊文章找出來,跟大家分享,我覺得當時許多分析與思考,也奇異地呼應了今晚那場fashion show。

【街知巷聞:星光大道2.0 在這裏看着香港】

(原刊《明報》,2019年2月10日)

去年香港旅客人數又創新高。全球面臨「過度旅遊化」(over-tourism)和受歡迎的城市,近年都在見招拆招,平衡旅遊業帶來的經濟增長與城市居民的生活空間,遊客跟當地人的摩擦,媒體報道探討多了。在這類城市,首當其衝要被「整治」的過度擠擁地帶,總是建立起這些旅業重鎮鮮明形象的地標與標誌(icon)。

總想做個小統計,問問遊客,一落飛機拋下行李就直奔的地方,真是那些地標嗎?是那樣的城市「第一站」(first destination)最教他們怦然心動嗎?這些「第一站」,每每是cliché又「迫爆」的地點,也可能是城市的靈魂所在與最浪漫的地點,有時則是矛盾地why not both。總之,站在也許俗套的「第一站」,才感覺身在某座城市,是許多人的共同經驗。

香港「第一站」

香港的「第一站」,一直是個畫面:港島北岸從北角到西環,隨年月轉變的大都會天際線。而坐擁最理想的視野,平視去觀看那畫面的空間,有收費相宜的渡輪,但移動的經驗轉眼就結束,要慢慢看,就要站在尖沙嘴海濱。從上世紀六十年代起,當香港還在工業化,香港的海濱卻「跳步」加入了全世界都市去工業化的浪潮,一步步將原屬鐵路與碼頭的貨運與基建地帶,重塑為大眾消費、文娛、旅遊和商業的重心,尖沙嘴海旁就此而言,有非常走在潮流尖端的身世。到了八十年代,香港去工業化和邁向國際城市的過程,除了逐步在海港城、文化中心、前麗晶酒店、新世界百貨商場親身體會到,站在尖沙嘴海旁看到的對岸天際線畫面,就更將香港的變化濃縮在眼前。站在尖沙嘴海旁去望,就是「望着香港大」。陳果電影香港三部曲中的《細路祥》就有一幕,六歲的小孩祥仔在回歸前跟女孩「小人蛇」阿芬倚住海邊圍欄,高呼「香港係我哋㗎」——那是香港人自忖「這就是我的香港」的公共空間,就此而言,可說是香港公共空間中最有公共意義的。

那段四百四十米海濱走廊

電影中阿芬代表着中國大陸,她回喊「香港係我哋㗎」,兩名小孩鬥大聲,也點出了誰是那裏的「公眾」,有潛藏的角力與周旋。但除了後九七中港連繫和及後自由行落實後香港迎接的內地遊人、全球旅客也一直來到此處,而同時香港不同階層也「爭逐」這片空間及其景觀。海港城較高檔餐廳裏的食客、文化中心與藝術館的小資與文化人、新世界中心裏的中產市民,以不同視點(vantage point),既看維港景,也凝視在海旁流連的諸眾。

你看我看你的關係,最徹底體現在包裹着洲際酒店,像「護城河」般的兩塊內海,和其中一段海旁成了較獨特的條狀走廊。這條狀的一段,是視野最佳的黃金地帶,可看到明信片最喜歡框住的那段天際線,正是後來「零零舍舍」被命名為星光大道,一段長約四百四十米的海濱走廊。深諳香港規劃與建築史的許日銓曾跟筆者提到,該「內海」式的設計,既讓當年最多名人出沒的麗晶酒店ball room的名流,獨享一片海,不與公共空間直接緊貼,但又有與民同樂之感,跟來到海濱的公眾「分享」了一段海旁。如今麗晶酒店成了洲際酒店,洲際又即將易名為麗晶,不變的是我們走在這四百四十米的大道,還是看到酒店的落地玻璃,而它的長條走廊形狀本身,也提醒這段特別「搶手」,在一九八○年後因新世界各個發展項目而成形的海濱,注定關涉空間的文化政治。

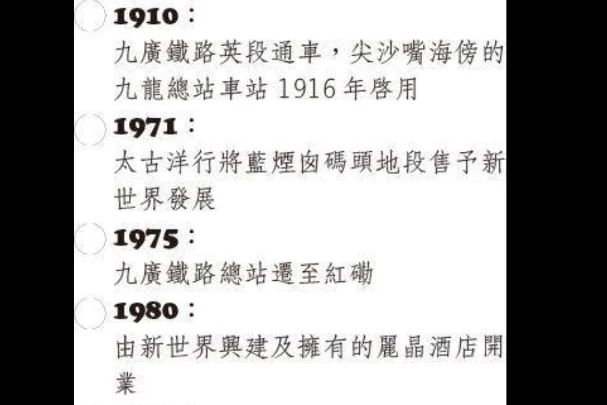

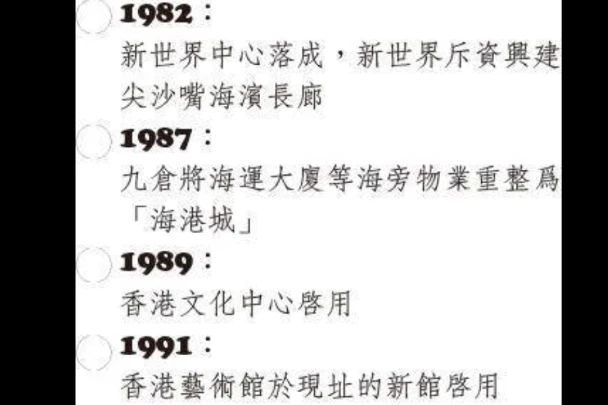

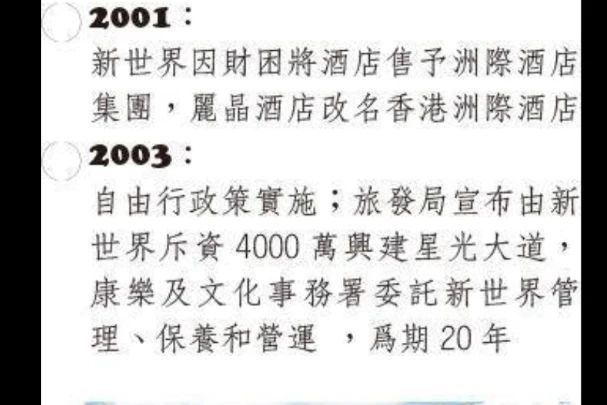

九七後,有關創意城市的大論述,漸漸讓娛樂和文藝跟旅遊業及香港再定位的焦慮結合,從維港巨星匯到西九文化區、到幻彩詠香江,維港作為文化資產,被用來跟不同產業「炒埋一碟」。作為「第一站」,洲際酒店前的海濱地帶,終於被相中,千禧過後塑造地方的「主題化」和「品牌化」趨勢,決定了它的命運。二○○三年非典型肺炎疫症下,全民最沮喪的時日,是世衛對香港發出旅遊警告的日子。到了該年五月二十三日,世衛解除警告,香港不再是「疫埠」,全城歡騰,讀者也許會記得時任財政司長在當晚於蘭桂坊被洋人女子簇擁的慶祝畫面。同一天,其實也是星光大道「出世」那天,旅發局宣布新世界斥資四千萬興建星光大道,原意是夾好時間冲喜的消息。

星光黯淡

星光大道運作後,每有被指迎合內地遊客口味,影人手印和電影主題,對港人無獨特吸引力。原本這段海濱設計平實,倒也沒遇上多少批評,就因它本來就是配角,主角是岸的畫面,它被加持至「聯合主演」的地位後,反被指畫蛇添足。在許多港人心目中,那成了被割捨給遊客的一段海濱,但到二○一一年,CNN go選出星光大道為全世界「第二伏」的觀光陷阱(tourist trap),即使這段路依然終日人山人海,它的「第一生命」,無疑要被終止了。開幕十年後,二○一三年政府在提出梳士巴利花園跟香港藝術館的大幅「活化」之際、新世界亦提出星光大道即將被活化。可以說,人們終於意會到,第一代星光大道,竟讓香港最重要的公共空間變得半死不活。

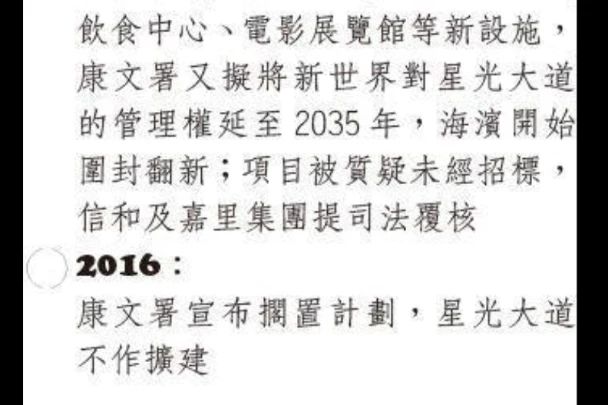

讓最受歡迎的城市「第一站」更上層樓,如在鋼索走路,一不小心就會庸俗化和排斥了本地人,近例可見於阿姆斯特丹在本來已最人頭湧湧的博物館廣場,加上了「I amsterdam」字樣雕塑,結果被批評為壞品味、欠缺跟地方的實際聯繫和過度引來「打卡」人潮,在二○一八年底被移除了。剛好,「I amsterdam」也是二○○四年誕生,引致它被移除的原因,也適用於星光大道。大道在二○一五年底被關閉,等待「推倒重來」,城市文化評論者黃英琦和陳劍青等紛紛提出,該段海濱不應再被主題化為星光大道。

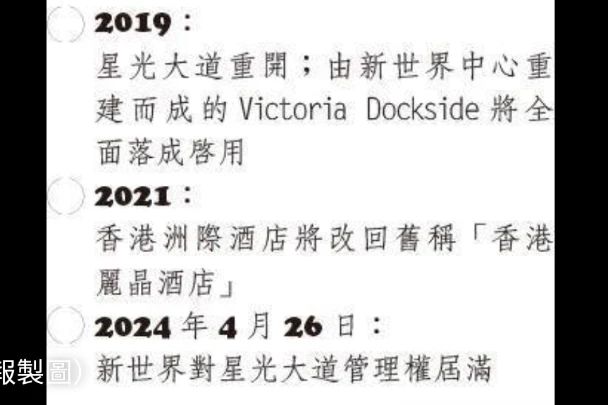

但二○一五年夏天到二○一六年初,有關這四百四十米重要海濱的未來,引起了大爭議,除了大道的內容和設計,也延伸至公私營合作的法理問題。從靠近文化中心那段一直到近紅磡延綿的海濱公共空間,只有星光大道一段,不是由康文署管理,從二○○四年起由新世界旗下星光大道管理有限公司作營運與維修,合約至二○二四年四月二十六日。當政府部門欲翻新梳士巴利花園和整個尖沙嘴海旁之際,星光大道作為「例外空間」該如何處理,就引起了公眾質疑。多年前尚未被嚴格審視的公私營合作,如今被民間金睛火眼地監察,政府本來建議與新世界合作的大量計劃,最後在爭議聲中被撤回。

星光大道2.0誕生

受聘去翻新如今我們看到這星光大道2.0的,是特別因參與設計紐約高架公園The High Line而全球知名的James Corner,他是地景及公共空間設計的專家,自然讓人寄予厚望。開幕不久,筆者所認識的建築業界中人,已紛紛指出,星光大道2.0所用的物料和設計的細節,是公營海濱長廊和公共空間鮮見的。鋪地石塊的形狀和質感、連接欄杆部分的彎曲縫隙、讓人盡量站近海邊而線條簡潔的欄杆、多種不同高低坐法、形象跟物料有差異的座椅、植物與座椅的配搭,海浪波紋作為概念的視覺身分、甚至星光大道新標誌與告示的平面設計,都讓人耳目一新。大道稍稍寬闊了,連同各項細節,共同塑造了較強的空間感,在解決首要處理的擠擁問題下,上述簡約但合時的改造,當是達標有餘。定調星光大道2.0的,還有組成大道最外層(cladding)的每一塊預製混凝土組件,視覺上添加了悅目的層次,人們往後認得的星光大道標記,也許就是這些組件的形態了。設計團隊提到,翻新過程中得悉大道的結構嚴重損壞,原有的材料長遠並不穩固,故在看得到的一切之外,這次用上三年的翻新過程,也重新建設了總體構造,往後可用上百年。從大綱到細節,所費不菲,新世界向傳媒提及是次翻新工程總額以億元計,明報記者曾向新世界查詢確實數字,則未有提供。

走在其中,大道像是傾力提醒你它的「新」,像一件前衛gadget和收納了多種功能在內的燈柱、檔販在會「變形」的機器人建築(robotic architecture)之內、利用海浪動力發電、未來在三角形內海漂浮的表演舞台等,加上四下的大轉變,一下子更讓作為「遺產」(heritage)的電影主題,比以往更格格不入與缺乏跟地方的聯繫。當然,已故香港藝術家麥顯揚設計的電影女神像和麥兜銅像分別在大道兩端提醒人們「星光」的在場,但新設計將影人掌印移到圍欄的深啡色平面,讓這元素變得隱身潛藏(subtle)。James Corner在介紹星光大道2.0時,說道這地方肯定會是世人最多被人拍照放上Instagram上的地點,每年有上億照片被上載也不出奇。有趣是,不論是建築師或是讀者,都知道被拍攝與觀看的主要對象,是維港和對岸風光。這難免引發猜想,假以時日若這段海濱再被改造,電影業的元素大有進一步退場的可能。

標誌香港的變化

星光大道背後的Victoria Dockside,高度強調當代藝術和設計的品味,顯然是「文化帶動發展」(culture-led development)的高調例子,箇中偏向的品味,跟半世紀前荷李活的星光大道(Walk of Fame)為基礎的地方策略甚有張力。星光大道2.0,微妙地通過它的美學,予人印象,這段海濱較融入和接合旁邊K11辦公大樓、K11人文購物藝術館、K11寓館等所代表的全球化美感。星光大道2.0如今變成一段更是「例外」的尖沙嘴海濱,雖然在旅客眼中依舊是觀看香港的「第一站」,但它的「例外」與景觀,也正好讓它成為一處特別適合港人思考香港及其變幻的場所。大道外的海濱,都會愈來愈像星光大道2.0的模樣嗎?尖沙嘴海旁的發展總是標誌(signal)香港的變化,接下來要誕生的尖沙嘴,也是如此嗎?

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!