最近讀的書

《不做告別》《思想地震》《蘇州日記》《故鄉無用》《少年來了》。

我們住在不同的新加坡

整部小說集,常會出現一種聲音:要像個華人一樣。只有模仿華人,向華人學習,才有可能在主流社會中立足。

和少年朋友打臺球

我笑說,他和你不一樣,他並不是體製的收益者。朋友說,我根本就不了解體製,我現在都是付費上班。我說,我指的是你的父輩。他說,我对體製内有刻板印象。

和父母在许昌 |一些图片

妈妈会不自觉开始说起河南话。最开始,我以为她在做梦,之后,感觉她可能是在逗我玩。但发现,她说的那么自然,好像忘记了时间,忘记了在哪里。有时候,我觉得妈妈真的糊涂了,如果到了更老年,她一定会得阿尔茨海默病吧。祈祷,她不会真的以后如此。我静观妈妈时,发现她真的在衰老,头发稀疏了,边秃了。

那個青年

他說,在許昌,在河南,如果你沒有當過兵,沒有進入公務員,就是輸家。輸家。他說的時候,面無表情。

上海朋友

我感覺,當下佛教還是太厭女了。但她,繼續和我說佛法,那些我不理解的道理。

爺爺

每一個人都會是谜团,如果他活得足夠久,他身上藏有的秘密就會越多。

「浙江村」消失了,但北京留下了温州味道

「溫州蒲岐飯店」,像是當代歷史留下的痕跡。

和媽媽一起返鄉

媽媽總是一副悶悶不樂的樣子,沒有哀愁那麽深,只是談不上快樂。

我們如何面對死亡?

「你會希望在多少歲去世?」 醫生微笑着問我,「那想在什麽季節呢?希望誰會出現在葬禮上?」

曹禺与方瑞:在文革时期的爱与沉默

1966年,文化大革命來了。這一年,曹禺從「人民的劇作家」變成了「毒草」。那些年,他一直處於緊張、奔潰的狀態。有一天,妻子突然問道:「你還愛我嗎?」

华人碎片:在马来西亚的漫游(下)

八年,如此過去了,我又一次吃到了kangkung。吃著吃著,才發覺,這就是空心菜呀。

华人碎片:在马来西亚的漫游(中)

隨處可見,小小的甕,供奉著神明。岸邊,摩托車穿梭而過,馬來人在一旁放羊。这里緩慢、休閑,宜人。

华人碎片:在马来西亚的漫游(上)

如同,在吉隆坡散步,常常走著走著,就發現沒有路了。

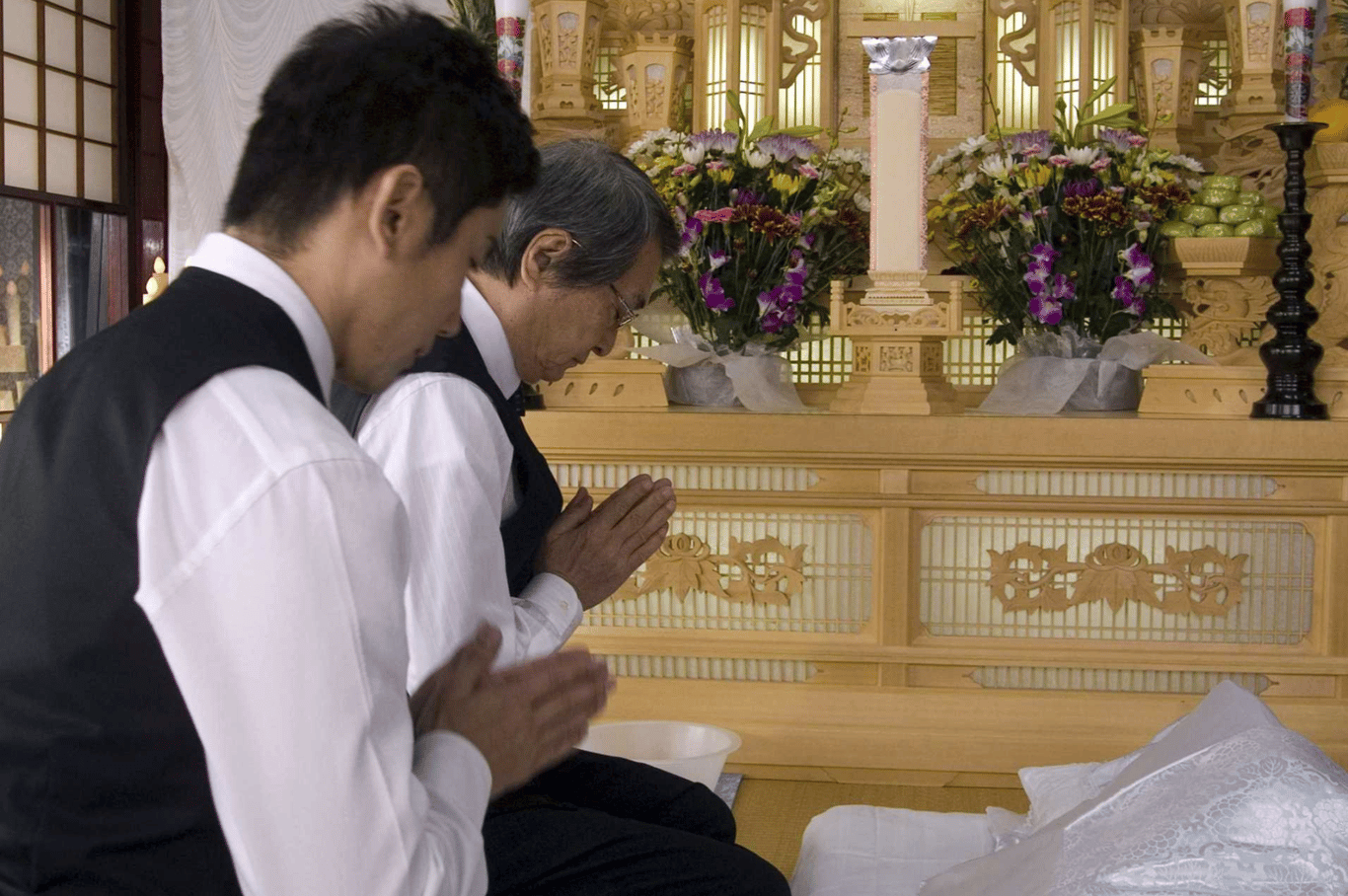

外公的葬礼

在外公彌留的床邊,我的瘋人舅舅竟然想到了我父親的缺席

我想給你講一個關於家,關於異鄉人的故事 |分享會

武漢的家,苦丁茶的味道。對於母親來說,武漢是異鄉,也許,它慢慢成為了家。