不給孩子選擇就是威權嗎?

圖片來源:Pixabay 要不要吃飯?要不要上廁所?要不要刷牙?要不要看醫生?要不要去上學?關於這些問題,你認為對年幼的孩子而言,是選擇題嗎?最近看到網友們在討論關於父母到底該不該給孩子選擇的問題,有些人說不給選擇是威權。但我認為選擇的前提是必須要有基本的判斷能力,而不是把人權及尊重無限上綱。

孩子不吃營養午餐,就是不懂感恩?

當孩子不想吃營養午餐,到底送不送?

關鍵守則讓你懂得鼓舞他人又受人尊敬:《教出優秀孩子的黃金教養法》

所謂「優秀」孩子的定義是什麼呢?

適度放鬆才能提高學習力

聽到許多家長抱怨孩子:「奇怪,回到家就只想吃東西或是想玩,都不會想先做功課!」這真的很奇怪嗎?

拋開填鴨式教育,我們的孩子更快樂了嗎?

「學習」有黃金時期嗎?

教養的困境,來自不理解孩子的求救訊號:《Good Inside教養逆思維》

這本書不僅告訴我們該如何建立界限,也告訴我們可以同時兼顧「堅守底線」及「同理關愛」兩者。

七日書#6-6 接住孩子也是接住自己

寫下一個你理解了他人,或者與他人互相理解的瞬間。比如你跨越了文化差異、語言隔閡、生命經驗的落差,觸碰到了他人內心的那一個瞬間。

孩子的天賦一定等同於父母的期望嗎?

當天賦被壓抑⋯⋯

親子遊戲:乾橘子打嘴巴

關於體罰。

當孩子的考試成績不如預期,我們應該如何表達?

當孩子成績考差的時候,跟他說:「是分數爛,不是你爛。」算是安慰,還是推卸呢?

小孩不願意寫功課,很可能是玩得不夠!

寫功課跟玩樂不應該有一定的順序!

獨生子女真的比較自私嗎?

這兩天看到一則新聞提到有幼教老師表示「獨生子女的品性會偏自私」,您如何看呢?

《「家」是條必經的靈魂覺醒之路~~每個決策都是智慧累積的歷程》

💡小孩倚靠著父母學習長大,父母其實也在倚靠著小孩讓自己“真正”的長大,走向靈魂覺醒之路💡

為什麼大人總是喜歡騙小孩?

要求小孩誠實的同時,先問問自己做到幾分?

成為孩子的勇者欣梅爾

一句說話引起了很大迴響,我也去搜尋了《葬送的芙莉蓮》的故事,單是看金句,我就已經看哭了。故事背景是很常見的中世紀魔法世界,勇者、精靈和伙伴們一起去打敗魔王。故事一開始已經是打敗了魔王後的幾十年,勇者欣梅爾也已經離世,但芙莉蓮是壽命很長的精靈,所以她仍然年青地活著。

帶出孩子同感心的3個重點

家姐8歲那年,我們一家去外地旅遊,但我少帶了一套衣服,令家姐最後一天洗澡後要穿回原本的衣服。家姐十分擔心會有細菌,於是不斷質問我為何不多帶一套衣服。我解釋說因為執行李時我有點不舒服,所以弄錯了數量,但家姐仍是很不高興,繼續質問。我忍不住抱怨說:「那天我不舒服所以才少帶了,我獨力安…

媽媽對小孩說「你好好笑」

戴安全帽的同時,聽到了一聲很大的聲響,發現原來是有個小孩在全聯門口,把裝滿物品的推車整輛打翻。推車打翻的當下,孩子的媽媽蹲下來說的第一句是:好好笑哦....

「童年情感忽視」—那些沒有得到的愛

「如何終止這種情感缺失的傳承,養育出健康、快樂的孩子?」,會不會大多數讀這本書的讀者,都是和我一樣不知如何去愛的父母,絕望地想知道這個問題的答案。但是在讀完這本書之後,我發現自己問錯了問題。

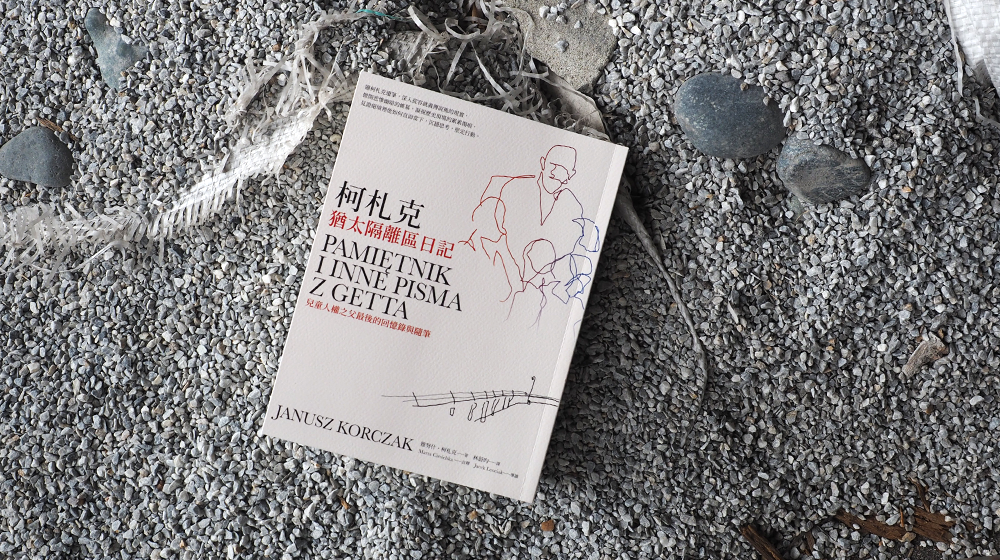

書評》世界不是在我之外,而是在我之內:詩人吳俞萱讀《柯札克猶太隔離區日記》

430國際不打小孩日,Openbook回顧舊文,懷想兒童人權之父雅努什.柯札克(Janus Korczak)其人其精神。吳俞萱寫:「柯札克在《當我再次是個孩子》也要我們尊重孩子的無知、尊重孩子的失敗和淚水、尊重孩子的秘密和遲疑、尊重孩子認識世界的過程。尊重,其實就是祝福孩子走向他們自身的自由,將『活著的權利』還給孩子。」

以同感心愛世界

幾年前的一天,一位朋友到我家來,看到我家中的電視在播Tom Jerry,就是貓和老鼠互相追逐和打架,又打扁又電死又推落樓等暴力情節,我兩個小孩看得哈哈大笑。朋友說:「你讓孩子看這類節目,他們怎麼會有同感心呢?我從來都不讓我孩子看這些的。