felixism

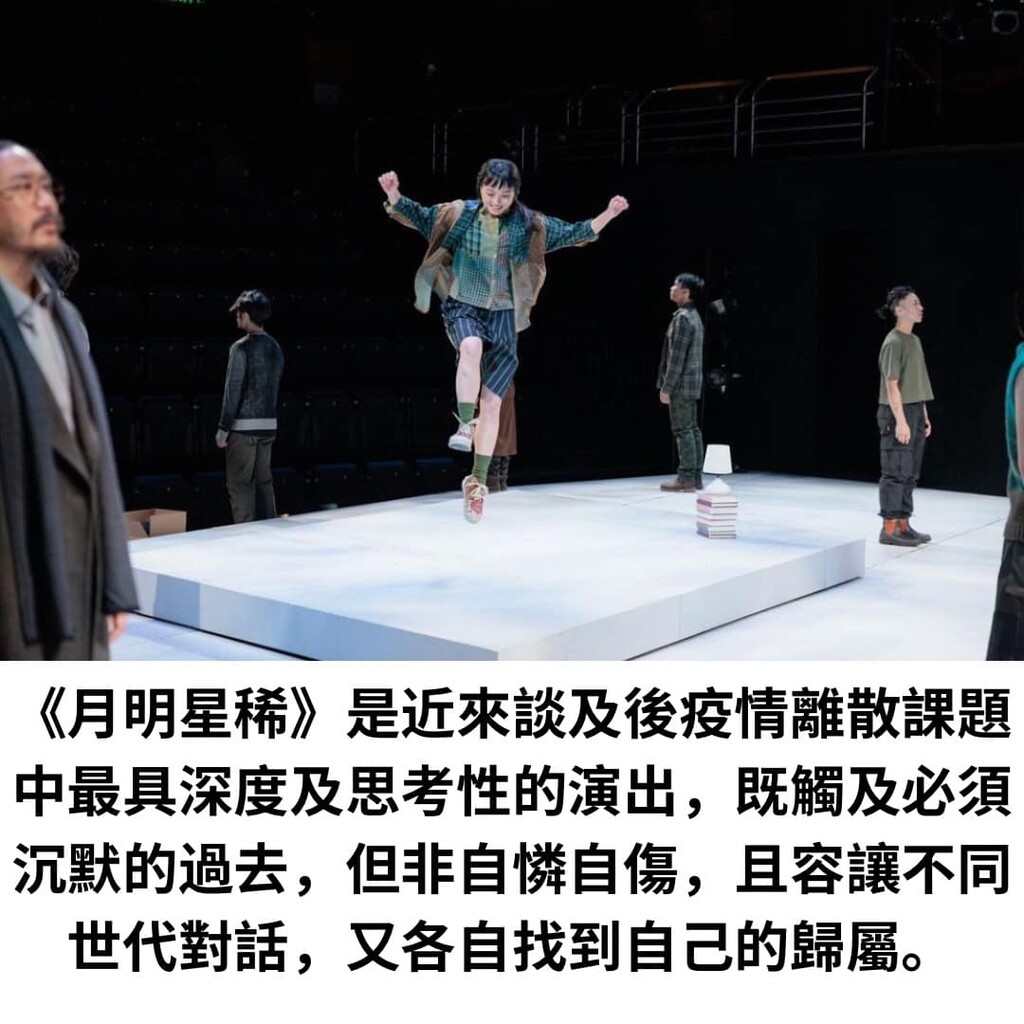

《月明星稀》— 在沉默的時代中回望前方

「月明星稀」,出自曹操《短歌行》,其實對三國時代來說《短歌行》就是新文本呢!因為它用近乎口語的方式(對當時來說)直接傾吐心情,以前聽老師說那首詩很衝擊古人思維,而他們大多不滿意這種不多修飾的文字,辭澡平淡,不典雅。然而,經歷千年後,那種直白的感受在現代人眼中又變成喻意難明的古文符號。

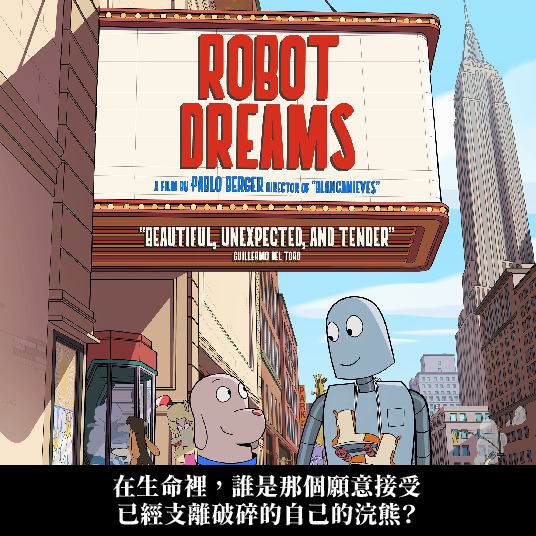

《汪汪夢裡人》—— 一場將支離破碎的身體與心重新組合的旅程

因為安錫國際動畫影展獲獎,才知道Sara Varon的繪本被改編成《汪汪夢裡人》(Robot Dreams) 電影。西班牙導演Pablo Berger創造了一個豈止是成人才看得懂的動畫,而是個任何人只要經歷過失去,便會看得心碎與心動的巨大作品。

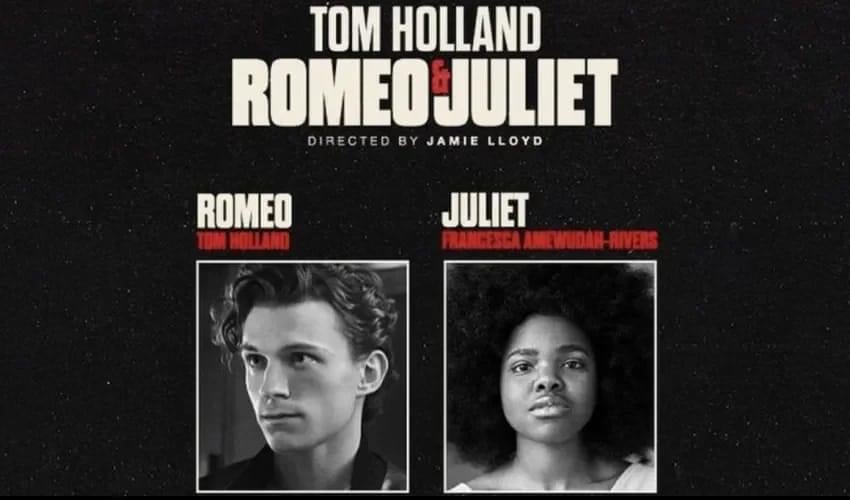

茱麗葉由黑人演出的平權討論

補充一下︰ 1 英國藝術業的種族平權發展保守估計已有十年,而且一直是在公共平台激烈地討論,因為關錢事,所以真的很激烈的,例如資助上鼓勵多元,變相如演出中有多元文化,就會比較容易申請資助,但這樣會否矯枉過正呢的討論。然而回看十多年的努力,英國的平權成果已發展到另一階段,在藝術界討論...

《Poor Things》- 怪人沒有成魔的美麗旅程

電影有些關於對人類的叩問會令我毛管戙的。Emma Stone呈現到Bella從對世界無知好奇到充滿睿智的過程,在一個對女性充滿敵意的世界,如何努力保持自我,而她的學習方式則沿習於「爸爸」的科學精神。而真正令我感動的,正是她並沒有繼承前人的殘酷,反很懂感受冷漠臉孔下爸爸的溫柔及愛。

島山明留下的時代記憶點

因為鳥山明突然過世,好幾位知名漫畫家都來悼念,主要談及《七龍珠》。有趣是比起當年手塚治虫過身,大家只怯於其威名而恭維說話(其後幾年好幾個名畫家出來說對手塚不滿,那個如有人有興趣知道可以之後再說),今次眾畫家著實為鳥山明誠心致敬。正如尾田榮一郎說,他開創了一個大人小孩可同時讀同一本...

《Expats》— 東方主義媚俗,山頂白人與貧窮韓國人衝突的故事

正如不少評論所說,《Expats》第一集超難頂!對白差,演戲弱,關係沒有重量,Nicole Kidman不復當年的不是外貌,而是作為主角的氣場及魅力蕩然無存。影片剩下在美劇中幾乎是第一次全以香港為背景的特色。但那種再鑽深入一層的東方主義媚俗,卻與故事描寫山頂白人與貧窮韓國人衝突的故事配合。

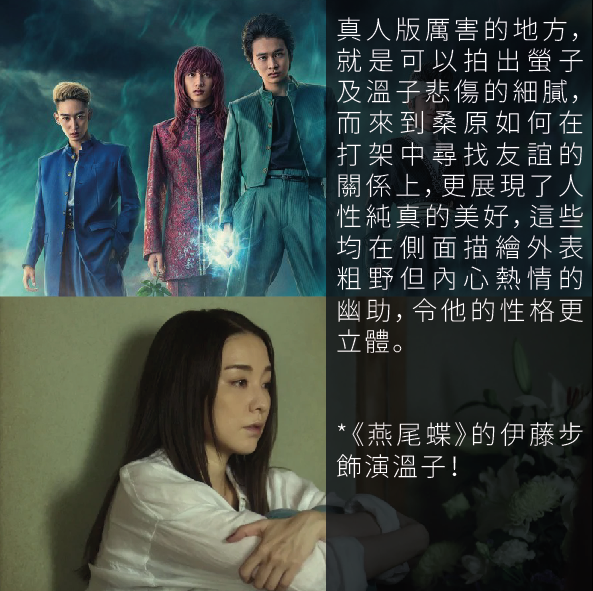

《幽遊白書》Netflix真人版 - 超越動畫的人情細膩

一直比較喜歡《#幽遊白書》的非打鬥情節,寫了很多在善惡難分的世界中人與人細節,特別是漫畫(不是動畫)的最初#幽助 復活及結尾的審判之門故事最動人,當被問及幽遊為什麼選擇藍色按鈕時,那一句「如果敵方的力量來自神,他的力量就來自女神。」很中二病,但也很單純及浪漫,而且正因為要經歷過...

《性愛自修室 》最後一季︰對正能量的批判與尋找真正的互助

坦白說作為最後一季,最初一半集數很難捱下去,那所正能量新校每一處也令我很反感,更大問題是以三位主角Maeve, Otis, 及Otis媽媽Jean為首,及幾乎所有角色,都好像突然失智一樣,不斷向身邊人無限制發泄情緒。他們及朋友卻因為在這種互助互愛正能量,及子女奉旨有權粗暴對待家...

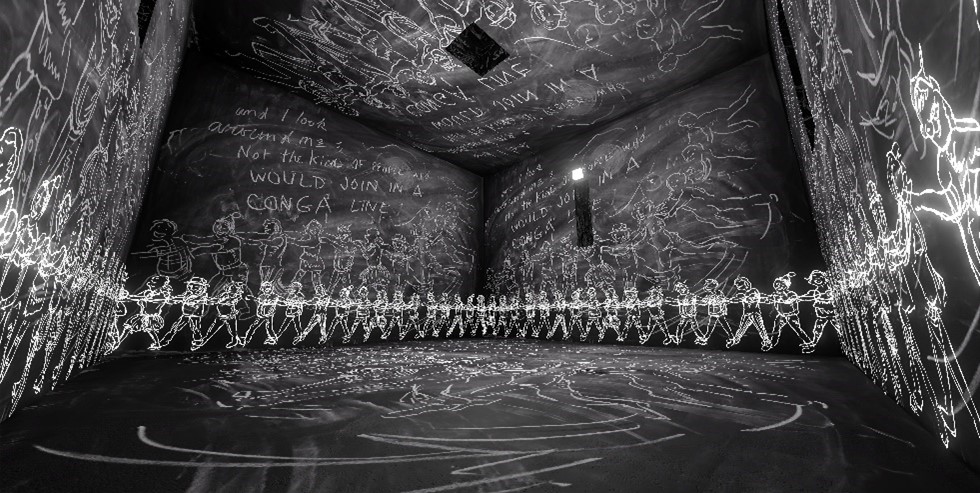

進擊的科技,廿一世紀表演藝術轉變的幾層意義

近幾個月人工智能(AI)發展速度高得令人咋舌,幾家龍頭公司開發的軟件均以星期為單位來展示更新一個階段的進度,由文字數據到創造完整劇本,圖像動畫到仿真人肖像,影片後台處理到自行生成片段,令人想像不到如再過半年,整個AI世界將會向怎麼樣的方式進展。

藝術與科技,關於感官認知與創造善良

面對世紀疫情,近年港、台以至歐洲各國的各行各業都興起「救亡討論會」,以及針對科技發展的研究會議,但更多的是由不同國家的藝術創作人及策劃人組成的閉門沙龍,讓藝術界人士得以檢討創作理念與藝術生態的種種問題。縱然題目不同,焦點有異,然而最後它們都不約而同以預測未來藝術發展作結,而結論都...

《給十九歲的我》難得的十年記事,卻不能說是真誠

未看之前很不解為什麼一些評論人踩此片到谷底的地步,但評論學會依然選之為最佳影片,卻又不是推薦系列之一。看過後就完全明白這份又愛又恨的理由,全因團隊花上十年時間追縱主要六位女生的成長過程,已經是香港難得一見的毅力之作,且看似書寫學生生活,又更多側寫前校長的理想與愛的信念,以及記錄了香港動燥動的十年…

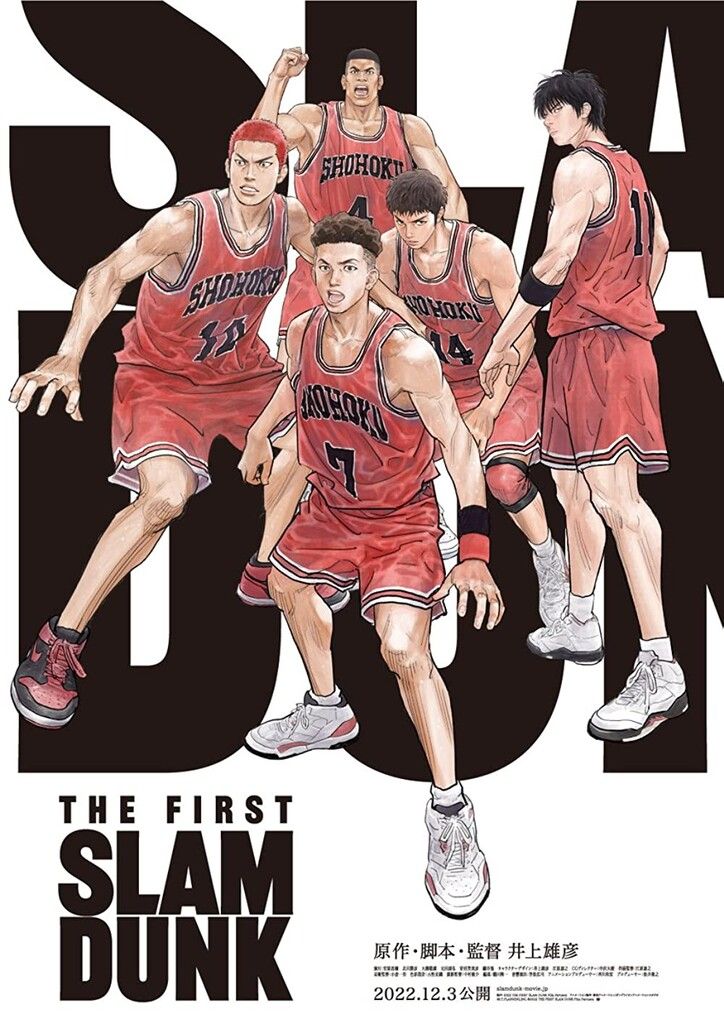

《The First Slam Dunk》幾乎是全新的電影一樣,令人心頭一緊的凡人成長故事

如果純粹為了情懷,特別是為了看搞笑名場面,就不要進場好了。原因是《The First Slam Dunk》是漫畫家兼是次作品導演的井上雄彥充滿野心的實驗電影,實驗如何以另一個角色的視覺去詮釋自己的經典故事,也實驗如何用最新的3D繪圖技術來製作無限趨近原畫的質感。

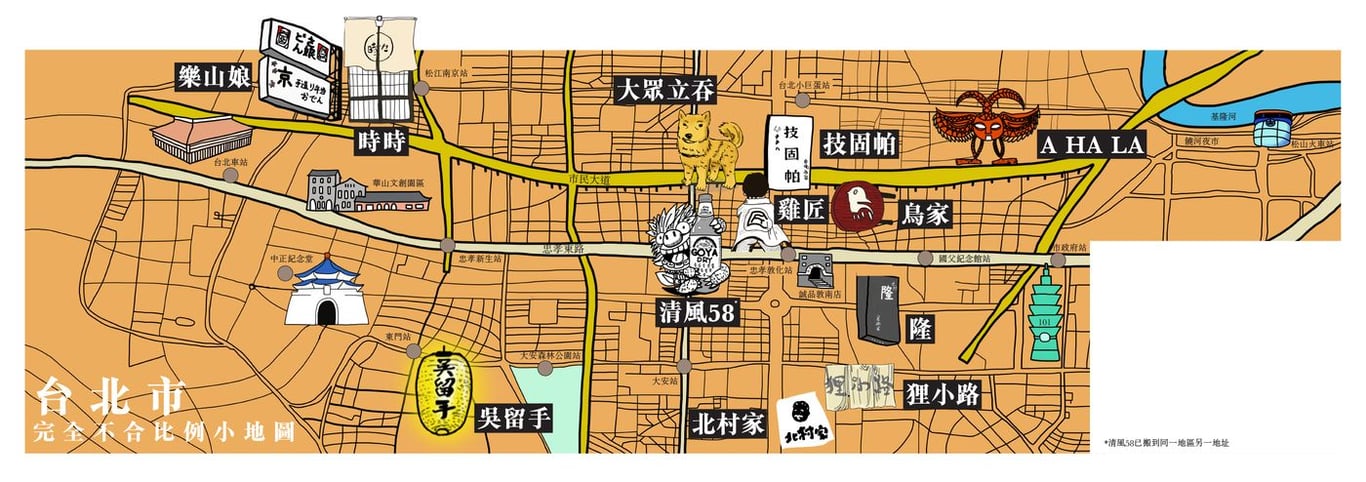

《酒場走透透:漫遊台北居酒屋》

大概6-7年前,Felix肥力,聯同酷愛台灣美食的歌手Shandy Gan 顏培珊,及對台灣有濃厚興趣的攝影師王錦輝Andrew Wong, 發起一次台北居酒屋走訪之旅,採訪十多間台北居酒屋,品嚐飲食其次,更重要的是了察看當中已植根台灣土地的文化及人情,感受台北城市在地夜生活。

在混亂之後的一片安靜,2022東京年末之旅

由疫情爆發的2020年起,縱然行內很多人都沒工作,但我卻不知是幸運還是巧合,2020至22,三年內做了27個節目,4個網上出版,合計31個活動,另有4個取消演出,差不多每月一個。單是2022年十一個月內已完成12個,有夠誇張。包括三個前進進的《鐵行里》、《潛行者地圖》,《逝言書》...

世界盃決賽之後,球王與新時代的困惑

不論是圓夢還是遺憾,都好迷人,很令人沉醉去將個人奮鬥浪漫化,而將場上的所有辛勞及壓力淡化,或僅成為勵志故事的道具。我只是忽然球迷,世界盃也只跟住日本、克羅地亞及阿根廷來看,沒太了解其他國家球員,當然除了決賽場上的麥巴比(Kylian Mbappé Lottin)。

《緣路山旮旯》不本土的本土電影

電影可能是近幾年談香港而最沒有「香港」包袱的電影,至少,作品中沒有突然武打,即場歌舞,掉蛋仆街滿臉灰等低級搞笑,更沒有對弱勢社群控訴,有位出塵的角色演講信仰,或過量強調本土意識,所以才令人看得輕鬆。真正的本土電影,或者就這樣說出當地的生活及困惑便很足夠,而不一定要用盡力氣把形意上的概念畫到穿腸出血。

《Stray》除了貓奴,還有誰會愛這遊戲?

一直以來出賣主子系列都會惹來大量貓奴的注意及課金支持,就連由火紅遊戲《貓咪收集》改拍成的真人同名電影,即使內容貧乏到超低點,也有一定的票房保證,全因有貓就是王道的鐵則,在媒體娛樂上仍然牢不可破。以致法國團隊Blue Twelve創造的以貓為視覺的動作遊戲《Stray》,開賣一個月...

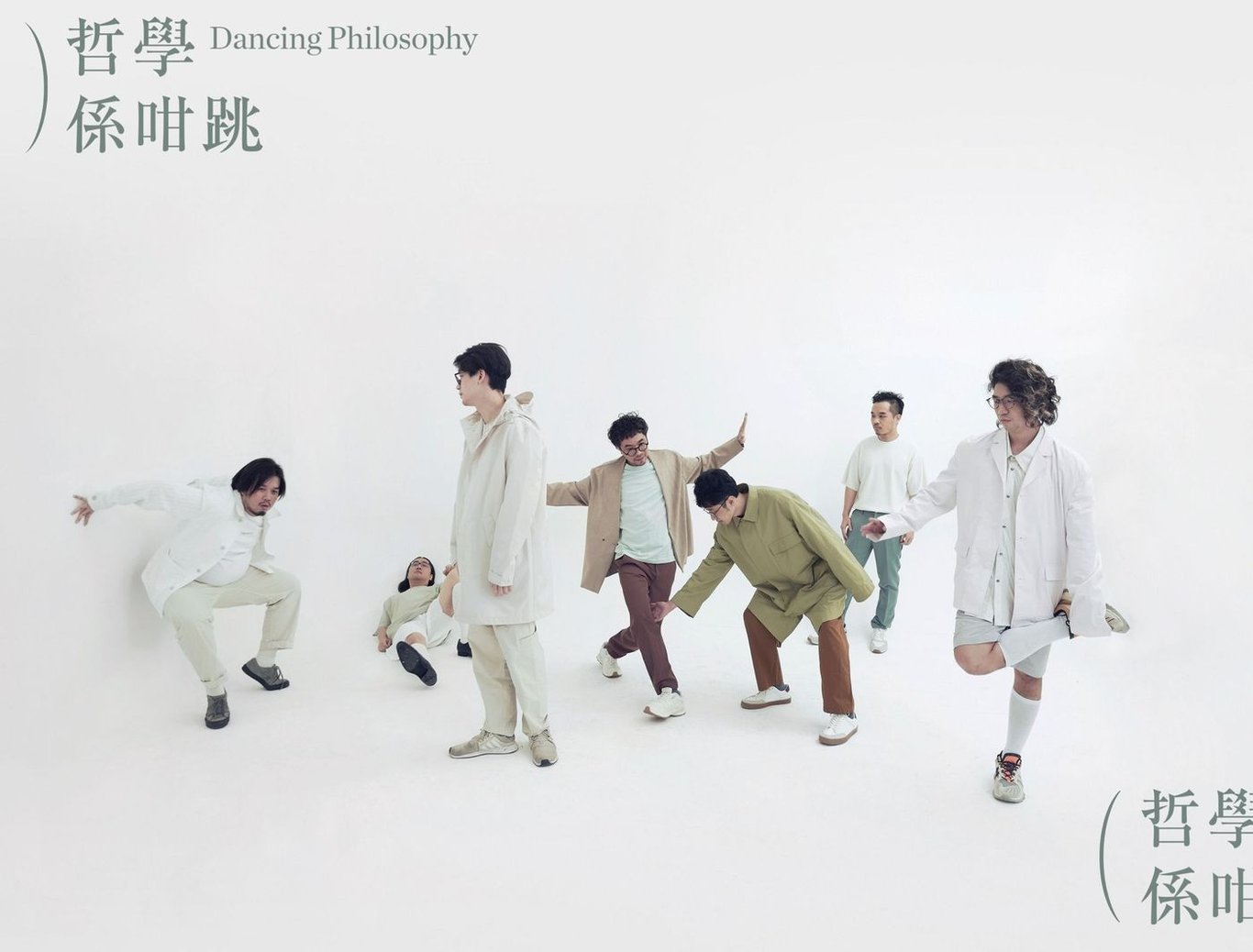

談「劇場𠝹櫈區」的《哲學係咁跳》事件

一石激起千重浪,文章一出,得來大量回應,也令原本對演出《哲學係咁跳》沒太大興趣的我,都好奇想去看看。其實我一直慶幸這個地方有「劇場𠝹櫈區」,當然也附帶一點悲哀。原因是這種匿名表達當然是時代的產物,是現代人生活日常(你看一些連登或其他Discord討論更失去人性),但同時反映了圈...

《The Last of Us Part II》 那些流浪的異鄉人,在燈光逐漸稀薄的世界,沉浸於無止盡的悲劇與平靜

遊戲推出2年,經歷過排山倒海的正負批評,創作總監憤怒發言及被吐糟後,我才有空閒去完成這個周邊討論比遊戲更出名的《The Last of Us Part II》。然而,因為「遲來」的參與,雖然我大概了解網民的不同觀點,但基本上我在完成遊戲後才去仔細了解不同玩家的立場,這反而令我可...

有關《金宵大廈2》衍生種族歧視的幾點討論

關於香港無線電視劇集《金宵大廈2》中,由香港人扮演菲籍外傭,而產生種族歧視的討論,坊間已有大量的報導及書寫,但比較網上各自的漫駡及只傾側一點的分析,BBC及獨媒的報導便比較溫和,它們羅列不同的角度,特別收納菲律賓演者及不同崗位人士的意見,便更見用心。