參考

上次提到的尊重,還有一種「喜歡提供建議」聽起來好像是尊重,實際上不見得。資深男就很喜歡提供建議,尤其對我們選擇的生活模式進行指教。除了「這件事情我會處理」之外,有時回應較完整情況:「謝謝你跟我說這些,我知道這可能是您的擔心,不過您的這些建議,都在初期的考量時已經刪除。

言教?身教?

資深男從高速公路收費改成 etc 、收費停車場人工收費減少後開始就很抗拒這樣的型態改變。最近常吃的燒臘便當店改用自助點餐,也可以手機掃 QRcode 點餐,對他來說更是很大的衝擊,甚至還說出:「從此之後他都沒辦法吃這間店了。」 資深女一直「鼓勵」他,要活到老學到老,不要那麼抗拒新的事物。

尊重

有時提到「尊重彼此選擇的生活方式。」時,很常聽到回應是: 「有啊!我很尊重他啊!我就跟他講:『好啊!尊重你,你要怎麼做就怎麼做,隨便你。到時候就不要在那邊後悔!』」 A 跟 B 說:「好啊!尊重你,你要怎麼做就怎麼做,隨便你。到時候就不要在那邊後悔!

本質

前幾天提過關於過年包紅包,這件事的本質是沒問題;但,卻會讓很多人感到壓力。感到壓力、容易產生有問題並不是「紅包」的本質,而是往往是這件事夾雜其中的念頭盤旋。很常提到一個狀態,我們是妥善的照顧自己的情緒,還只是在情緒事件裡打轉,甚至嚴格來說,為事件急著尋找解答,也都是在情緒事件裡面打轉。

大年初二

Photo by Alexander Grey on Unsplash大年初二,俗稱回娘家。過年禁忌其中一點:「已嫁之女不可初一或除夕回娘家,只能在初二或者初三回娘家,其中的含意是『嫁出去』的女兒已經是『別人家的』媳婦了,過年婆家有很多人來拜年,媳婦要幫忙奉茶招侍,因此初一不可以回娘家。

大年初一

初一早,開門大吉取於早。初一早上起床梳洗後要敬祖,俗諺說「公媽未敬,拜神無效。」 自己家的祖先都不崇敬,聖神仙佛們怎麼會接受您的朝拜呢?Photo by Tran Huy on Unsplash今天要說的是,自己倘若都不能尊重自己,怎能有辦法尊重他人,甚至還期待著別人尊重自己?

圍爐

圍爐(年夜飯)是愉快、團圓的日子,無論形式、菜色如何, 只要有愛都是一頓豐盛的饗宴。只要有愛。不會愛,不代表不想愛。在各種糾結的關係中需要的不只是解決現在的問題與衝突,而是更需著眼於未來的相處; 尤其最常見的親子關係。時常遇到的情況是:「想愛,但不會愛」 然後導致親子關係越來越緊繃。

紅包

伴隨著「圍爐攝影大賽」會有為期數天的附加賽: 「才藝表演領紅包」。這活動本身是有趣的,畢竟領紅包嘛!不過隨著年紀的增長,慢慢的會感到越來越沈重,因為從領紅包的「角色」轉換成發紅包的「角色」 怎麼包?包多了會不會讓自己荷包過不去?包少了會不會覺得被看不起?

年夜飯

Photo by Hermes Rivera on Unsplash過兩天就要展開以「年夜飯」為主題的「圍爐攝影大賽」。民俗說法一定要吃「長年菜」芥菜做的表示長壽、「韭菜」長長久久、吃菜頭(蘿蔔)表示好彩頭、吃髮菜會發財;吃全雞以示全家福,因為雞與家台語同音;吃魚要有剩,才會年年有餘。

返鄉回家

「笑著回家」的歌詞寫著關於過年回家的心境,也許也是很多人心裡的話。

立春

台北時間2024年2月4日16時37分立春。立春之後出生的人,就已經屬於下一個年度的生肖了,儘管距離大年初一還有將近一星期,很多在農曆年前後出生的朋友常常會搞錯自己的生肖。今天要說的是:成熟。不是年歲增長,就是成熟。很多人長大了,但無法用成人的心態去面對人事物。

年節壓力大

生活品質不是取決於別人怎麼看待我們,或是我們擁有什麼;而是在我們怎麼看待自己和發生在我們身上的事。了解自己命盤的核心,就是學習如何看待自己和看待發生在我們身上的事,重新建構出完整扎實的自我價值。尤其在年節將至,諸多長輩親朋好友見面,當自我價值低落時,很容易導致自己更低落。

過年習俗禁忌?!?!

因為很多的習俗都只是在反應當時的時空背景,下列傳統的過年禁忌,不妨認真思考:有多少在現今社會裡是完全不合邏輯?甚至其中包含了是因為威權、因為男尊女卑下的產物?

傳說中的姑姑

我笑了一下:「我知道,因為我就是在這樣的環境下長大」

乖、聽話與自律

自律,不是因為恐懼、不是因為討好、不是有條件交換,而是相信也知道自己可以為自己做決定的能力,並且執行。

新的開始

很多大人的應對往往教會孩子求生存的方式,從小學會包括各式各樣的討好、指責、講道理、不理會,而根本不知道如何面對自己的情緒。

自由

Sadhguru:「有意識的回應是自由。」

價值觀

希望孩子從小學會的是「自己的價值觀」還是「身為一個人都值得擁有的價值觀」Photo by Kelly Sikkema on Unsplash自己的價值觀可能是成長歷程中學習而來的,例如:「要乖、要聽話、應該要分享、不可以哭、不可以生氣、要順從、難過沒有用還不是要面對.....」諸如此類,可以舉非常多。

自我價值

真正的勇敢、無所畏懼,是面對未知能正視自己的情緒、梳理並照顧自己的情緒,同時站穩腳步,昂然的面對或堅定的做出其他選擇。。

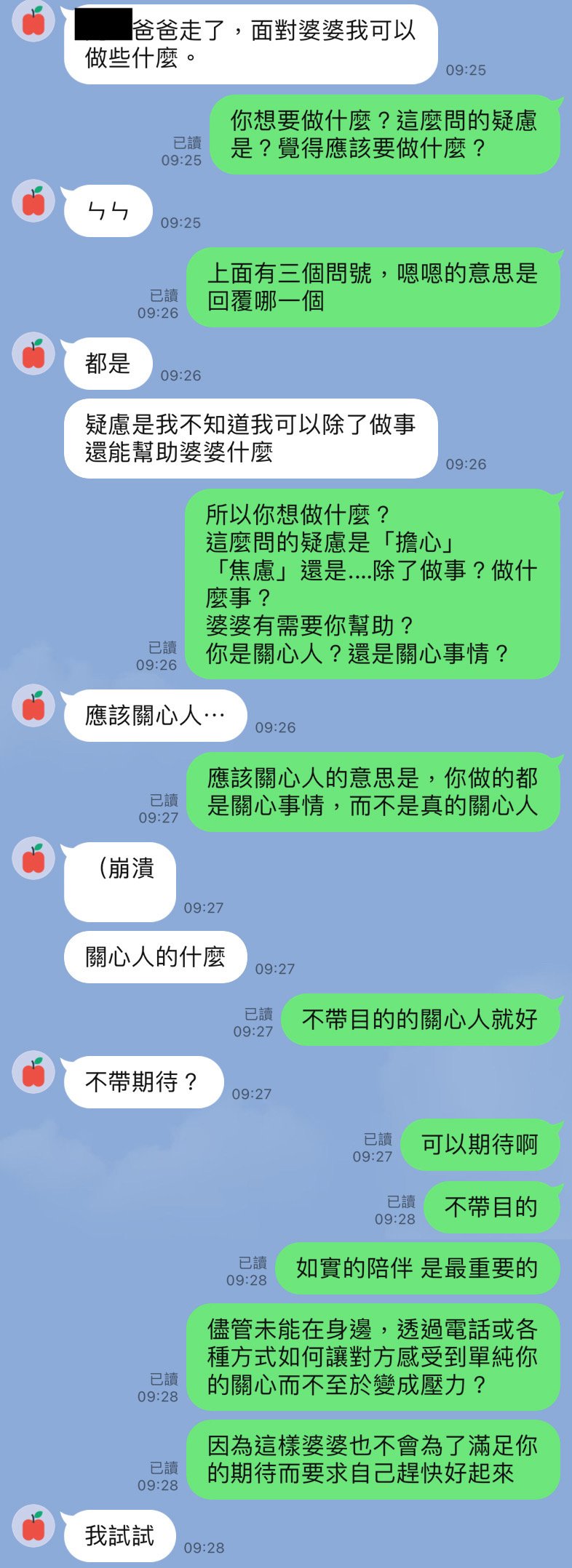

應該?

截圖經當事人同意生活中起落難免,不時會有些衝擊與挑戰,很多時候的想關心人,究竟是關心人?還是關心事情?被關心的那一方,也不少其實是為了滿足對方的期待而想要趕快好起來。當越急著想幫對方解決「我們認為的問題」,往往只會產生更多問題。又或者一直認為對方有問題,也只是給自己帶來困擾。