網誌Blog on Cinema的作者 業餘影評寫作者 Cinemagoer

侯孝賢筆記

(整理自 giloo 線上平台:凝視侯孝賢|導演專題影展 的觀後筆記)

《侯孝賢畫像》HHH, portrait de Hou Hsiao-hsien (1996)

看了才知道這是法國電視紀錄片系列 Cinéma, de notre temps的其中一集,直譯為中文就是「我們時代的電影」,此系列前身從1964年開始間斷播出至2020年,每集訪問一位電影導演。就我之前看過同系列訪賈克希維特的那集,感覺這紀錄片的風格或許有某種一貫性。按維基百科查到的說法是,紀錄片風格試圖配合受訪導演的風格,並減少傳統的旁白和訪問形式,專注在呈現導演的話語和世界。

這大概是為什麼感受到這部訪侯孝賢的紀錄片,「說」出來的並沒有很多,導演阿薩亞斯的聲音和位置並沒有很突出,只有少數幾個時刻他提出問題做為引子,包括詢問侯導他自己的身份認同(是台灣導演還是中國導演?),或是向陳國富問及80年代初期當時台灣新電影所指為何。而包括侯導和合作伙伴回答的論述,對熟悉台灣新電影脈絡的影迷大概也不會聽到太多新鮮的洞見或內幕。

當然這比較是帶領觀眾去「看」的紀錄片,開場的《童年往事》片段後,就接到已過50歲的侯孝賢領著訪問者重回高雄鳳山家鄉,介紹鄉里和故友,透過話語和環境、時間的疊合,讓侯孝賢的形像在電影內與外呼應下逐漸鮮活起來。最後影片收尾在侯導於KTV大唱《跟往事乾杯》也是一絕。

這整部紀錄片於我而言沒太多的所謂訪談電影作者時可能試圖展現的神秘性,一切都如此坦白、直接、台灣,但又想像在法國導演的視角下或許並不只有如此,鏡頭下台灣的一切正提供給西方觀眾適量的異國想像,但就台灣觀眾如我也沒有侯孝賢和台灣被奇觀化、陌生化的感受,這大概是阿薩亞斯試圖控制展現的透明風格。

還是有幾段讓我特別有感覺,比如朱天文出場時,在侯孝賢的回述兩人初次合作的往事下,影像中所流露出來的少女味。又或是侯導特地論述他如何從沈從文小說和帕索里尼電影中,體會出拍攝內容所需要的形式與觀點,他拍攝自傳電影時所企圖拉出的距離感。最後KTV一段他對著鏡頭談著他著迷懷念於「像一群狗般」的雄性競爭文化,即使他認為未來會是女性超過男性的時代。這些大概是重看侯孝賢可以參照的作者觀點線索。

(2022/9/3)

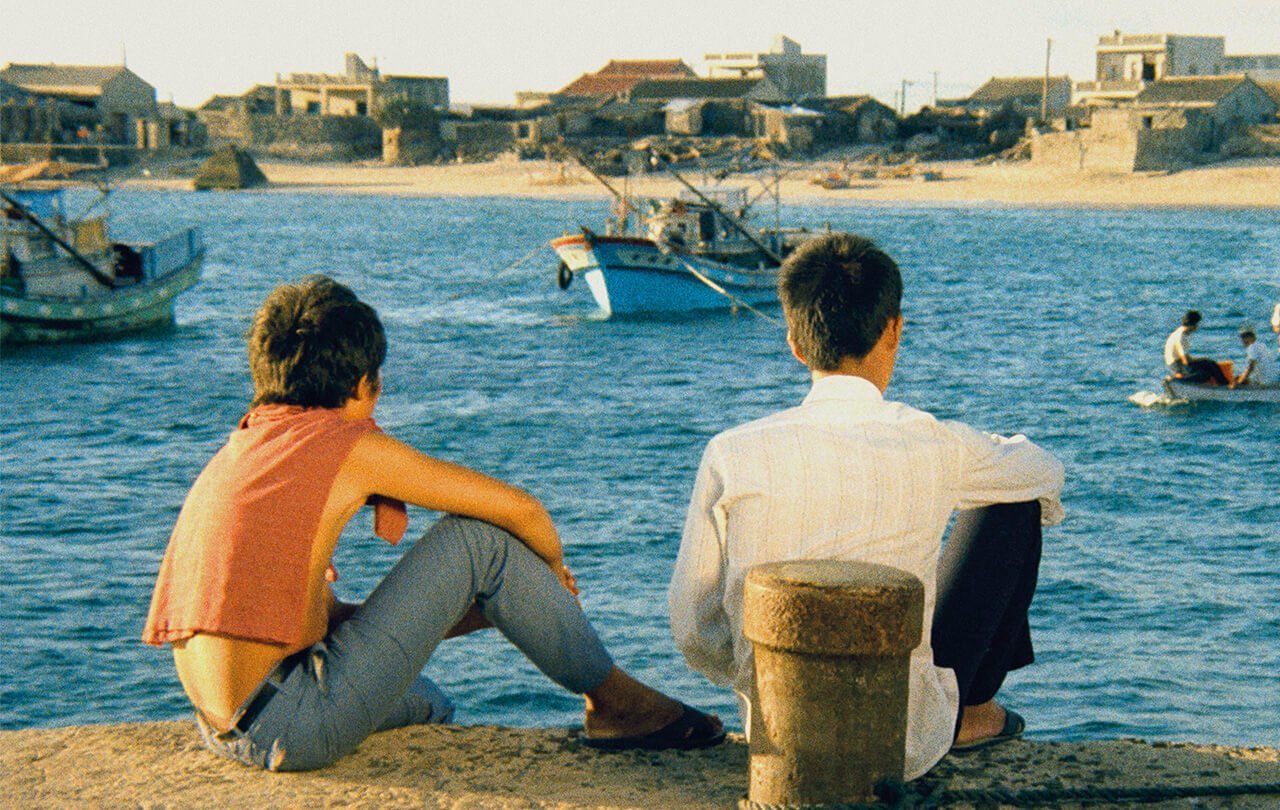

《風櫃來的人》The Boys from Fengkuei (1983)

概念上是簡單的青春成長和社會紀錄電影,卻是新電影後台灣很少有人拍好甚至拍出來的類型。

一個是侯孝賢大量使用實拍的街道、港口的影像,澎湖的空曠海邊和高雄的熱鬧繁忙,從建築、人群、交通與居住環境,都做出很鮮明的城鄉對比與紀實感。而空間環境的運用也和角色的心境變化與時代背景緊密貼合,人物並沒有發生什麼太過戲劇化的遭遇,而是透過離鄉、打工、閒晃,和幾段關於性別慾望的敘事線,交待出一段平凡的青春與時代的變化。

要談論侯導的長鏡頭或寫實風格,並不是說採用這樣的形式就足夠了,重點還是在形式背後「看的觀點」,如果沒有前段莽撞少年的打架滋事,後段他們在城市細微的社會化衝擊就會少了些力道;如果沒有在家鄉戲弄女生的橋段,後段面對城市女性的啟蒙也會少了點趣味(尤其幾處關於女性內衣的呈現)。而「人總是在環境中」的中遠景構圖,攝影對鏡頭距離的拿捏,這些觀看的距離感和如今觀來已是一種時間膠囊般的時代紀錄,其中包含的情感與生命力,才是本片最動人的特質。

同溫層在聊本片時,似乎不少人都對楊德昌建議重配的維瓦第、巴哈配樂多所抱怨。老實說我倒不覺得有什麼大問題,音樂的煽情作用和阿巴斯《生生長流》的用法好像差不多,只是這裡用的比較多比較滿。甚至這種挪用古典樂的故作風雅感,和片中一群小屁孩故作大人樣的感受有點接近,也很像當時新電影的狀態。從這角度來想好像也滿可愛的。

(2022/9/4)

《童年往事》The Time to Live and the Time to Die (1985)

拍攝自我家族與成長記憶,是當時侯孝賢探索電影風格下合理的創作轉變。或許是放入了深刻的私人情感,電影前段的童年段落可說是侯孝賢自然寫實風格的極致,透過鉅細靡遺的生活場景重建,用遠觀卻也私密的鏡頭視角,一幕一景幾乎將觀眾帶回過去的時空。看似散漫的情節,卻不斷以失根離散、疾病衰老的情境來描述家族長輩的悲劇命運,尤其後段角色的成長與家族的淍零疊合一起,成為一則哀傷疏離卻也感人至深的生命紀事 。或可經由本片一窺侯孝賢的生命態度,也讓人聯想到之後《悲情城市》,或是早期是枝裕和模仿的《幻之光》。

場景放在日式房舍,片中的固定景框偶爾會讓人聯想到小津安二郎的電影,比如透過門窗的框線形成構圖和觀看視角,或是鏡頭中以物思人地承載角色的情感。然而拍攝本片時,侯孝賢其實還沒看過小津的作品,甚至從創作方式來看兩位也是截然不同的創作者,但從這些印像上的連結稍可感受日本觀眾對侯孝賢作品的情感從何而來 。配樂和錄音上的技術瑕疵不少,在侯導後續的作品中可以感受到當時台灣電影工業技術的持續進化。

《戀戀風塵》Dust in the Wind (1986)

侯孝賢從自己的童年往事轉向去拍別人的青春往事,他寫人寫情寫景的功力顯得更為洗鍊。前作外省家族的政治、死亡、離散,換到本片屬於本省家族的生命經驗,雖然解開了大敘事的背景,卻能以一個情感「兵變」的故事,擴展到屬於一個時代台灣男性的生存狀態。從家庭關係、交通地景、城鄉對比,到工作、愛情、軍隊經驗,最後將意境提升到大自然的風、雲和包裹一切的天地。從陳明章的配樂、李屏賓的攝影,到對演員、敘事的調度掌控,我認為是侯孝賢這個階段在創作和技術上最完熟的作品。

男主角王晶文的演出,可能是侯孝賢作品中形像最人戲合一的角色之一,幾場戲中他的沉默與凝視很有效地撐起了電影的情感能量,也避開了前作《童年往事》一些角色話多可能會有的問題(這幾乎是台片的通病)。劇本處理王晶文角色和其女友辛樹芬的關係時,兩人純樸的愛情中一直藏著不安的緊張感,隱約的拉址張力到頭來卻不流於只是男性被背叛的敘事。作用在角色身上的,一直是整個社會與家國所建構的男性困境,或是如侯導在《侯孝賢畫像》中所說的,是他對傳統男性的執迷,和拉開距離下的深刻觀察。

平溪十分車站的小火車老街景觀是重要場景,尤其電影開場火車從黑暗的隧道駛出的鏡頭,立刻讓我意識到李滄東《薄菏糖》那幾乎一樣的火車隧道穿越鏡頭從何而來。火車的運動是時間的穿越,也是永不停歇的時代轉變,隧道也有往回憶黑洞探去之意,相似的意像又被奉俊昊借用到《殺人回憶》的結尾高潮戲。不確定此時侯孝賢是否看過了小津的《東京物語》結尾那令人難亡的火車段落?在2003年的《珈琲時光》中身為電車迷的侯導,致敬了小津火車的意像,做為對現代東京的觀察。

(2022/9/17)

《南國再見,南國》Goodbye South, Goodbye (1996)

在台灣歷史三部曲的最後一部《好男好女》中,侯孝賢終於將他的關注焦點重新拉回了當代的台灣,於是接續有了這部《南國再見南國》。這同時也是來自先前監製《少年吔,安啦!》的影響,描述混跡幫派的流氓茫然焦慮的生活。高捷在《少年吔,安啦!》演出亡命躲藏下無力保護小弟的捷哥,這回則是夾在大哥和手下之間兩面不是人的小高,一硬一軟同樣都是時代變化中的男性困境。

但這部當代題材的電影,侯孝賢在《煮海時光》收錄的訪談中也坦言,他拍了很長的時間一直抓不到自己想拍什麼,拍好的底片一直放著,直到決定要參加國際影展時才把長度破紀錄的底片素材拿出來剪輯,這才找到影片故事的框架。這種不確定感瀰漫在全片,其實極為貼合角色的生命困境,也像是台灣當時的政治狀態,往東(美、日)往西(中國)的掙扎,因此片名的「南國」也成了饒富意味的意像。反過來說也少了侯導舊作中回望過去時空的通透決然的視角,這是時間作用在時代與電影作者上的必然。

相比於徐小明在《少年吔,安啦!》刻意對侯導早期作品的模仿,侯孝賢自己作品則是混合更多風格上的實驗,包括長鏡頭的運動、車窗的視角切換、 更多近景和特寫鏡頭、燈光和濾鏡的運用,同樣是平溪的十分車站,本片鏡頭下的火車站和《戀戀風塵》中固定鏡頭相比有著截然不同的質感,可以看到侯導和攝影李屏賓之後在《海上花》《千禧漫波》影像風格的雛型。我認為《南國再見,南國》像徵了侯孝賢一個創作階段的結束與新階段的開始。

《海上花》Flowers of Shanghai (1998)

在侯孝賢試著捕捉當代的創作轉向後,他也開始試著回到更古老的虛構文本,於是有了這部改編自《海上花列傳》的電影。兩個不同時間方向的創作,看似在風格上非常的不同,但侯孝賢和編劇朱天文寫實的戲劇核心其實仍然非常一致,差別在於不同時代題材造成的拍攝限制與材質的差異,讓侯孝賢和攝影李屏賓在影像形式上進行更多的調整和實驗。

因為在申請拍攝上海舊景的困難,索性放棄外景的畫面,讓本片全都是以室內搭景,以長鏡頭、自然光和豔麗繁複的佈景服裝,創出一股仿古的幻覺和幽閉感。三組人物交錯發展的鬆散敘事,做為浮世繪的展示之餘,也像是切片與凝視。侯導演對物品、語言材質的專注,讓人物的姿態動作、空間光影和故事中的台詞、人情等量齊觀甚至猶有過之。加上片中眾港台演員南腔北調的上海話創造的陌生效果,營造出似真還假,一種時間以電影擬像重新被召喚出來的晃悠感。

舊評:

記清大夜貓子電影院《海上花》35mm特映 | Blog on Cinema

《刺客聶隱娘》The Assassin (2015)

侯孝賢許多作品中的鏡頭視角總會拉出現實或觀看上的心理距離,《刺客聶隱娘》這部片或許是少數讓我感受到,作者的視線和片中角色在概念上部份合而為一的作品。女主角身為刺客的「隱」與「藏」,既提示了她的「看」,也提示了她在空間中的忽隱忽現正代表了鏡頭內外作角視角的距離 。當隱娘不在一場戲中的時候,我們總會感到她仍在某處窺視,或是作者-角色-觀眾正以類似的方式觀察著電影人事物。

過往侯導和李屏賓的固定(或移動)的長鏡頭,常以揭示前後景人物相互之間和空間之間的複雜關係以產生戲劇性和意義,在這部武俠片反而不太這麼做,取而代之的是以較緊湊的剪接,以求得景與景,鏡頭與鏡頭之間產生的邏輯關係與戲劇性,甚至場景和影像的連接一定程度取代了情節說明的作用。觀者不太能以寫實的切片去看待每場戲的呈現,需要更積極地去感受畫面的變動與其中人物的神情姿態,和其背後所展現跑情感能量。

其實第一次看片難免會陷入情節的迷霧之中,搞不懂誰是誰又發生了什麼事?在知道了人物關係後二刷、三刷,反而能看出更多的醍醐味。但這也代表了在說故事的層面,《刺客聶隱娘》還是殘缺的,一部份應該是牽就類型片拍攝技術的限制,據說本片刪剪掉了很多效果不好的片段,讓故事顯得很破碎,轉向完全以影像和意念下去建構而成,對於注重故事說的好不好的觀眾來說,應該會看的不太開心。但對我來說,本片中那神秘且美麗的古老世界仍是十分迷人的。

舊評:

鏡像的返照 -《刺客聶隱娘》 | Blog on Cinema

(2022/9/24)

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…