家書

病/抗體寫作——潘國靈新作《身體變奏曲》

《身體變奏曲》在書寫病變中變調,時而是肢體獨白,時而是蹺蹺板兩邊對話;有第一人稱的軀殼、第二人稱的指和髮、手和臉,也有第三人稱的枯骨。病體寫作,也是抗體寫作。

壞男孩文學 ——黎哲舜短篇小說集《有毛有翼》序

壞男孩是反叛的,而且敏感又傷感;對世界,對自己,充滿不解與不憤。壞男孩文學反問、反思、反抗著聲色俱厲、義正詞嚴的成人大話。

劉師紹銘及文學與書及酒之追憶

旅途上人來人往,會偶遇哪位改變你一生路向?劉師正是此人,影響了我的生命軌跡。憶昔當年計劃留學,獲美國兩所研究院錄取:一是華盛頓大學,專攻古典文學;二為威斯康辛,會主力現當代。我選擇了後者,師從兩位大學問家——劉紹銘、周策縱(1916-2007)。

「伏羲」與紅學——憶周公趣事

近年自美返港在浸會大學中文系執教「西方漢學」,課程書目選列了周策縱老師的《古巫醫與「六詩」考:中國浪漫文學探源》《紅樓夢案》《五四運動史》,分別代表了他在文學、紅學與史學三方面的學術成就。我向同學介紹說:周公博古通今,上至甲骨文,下至現代史,都深入研究,是一代鴻儒。

父親節——來不及慶祝

父親節前兩週,父親突然心臟衰竭,離開柴灣青山綠水懷抱的家,離開紛亂的香港。父親生於民國二十七年(公元一九三八年)廣東省海豐縣的貧農家庭,屬牛,丁丑歲末,《呂氏春秋》云「操牛尾」是也。小時牧牛,被牛踢傷,胸腔從此常感不適。「解放」後家鄉曾更名為紅草公社徑口大隊金鳳池村。

跨越——鄧樹榮的新版《馬克白》

鄧樹榮執導的新版《馬克白》沿用初演的夢境框架和中國古裝,增添了歷史時空置換、性別對換,以及語言對話,比舊版更形複雜。[1]歷史上的馬克白於一零四零年登基,時年三十五,傳說謀弒了比他大三歲的昏君鄧肯而篡位,統治蘇格蘭十七年,安定太平,卻無子嗣,但沒有史料證明他曾受夫人慫恿或被女巫蠱惑。

憶金庸與查良鏞

第一次接觸金庸先生,竟然是在美國。距今先生仙逝,剛好是二十年前。當時葛浩文和劉再復老師在科羅拉多大學聯袂舉辦了第一屆國際金庸研討會(第二屆在段王爺的雲南大理)。我以主辦單位的硏究生之便接待大俠伉儷。會議第二天下午,查太太覺得學術會議有點沉悶;查先生則想離場,好讓與會學者暢所欲言(…

印度之路(五)——滿天神佛

佛教雖說從印度傳入中國,但其在今日印度的普及程度遠遠不如印度教、回教、錫克教,甚至基督教。故此,印度之行,重點在印度教和錫克教。錫克教的廟宇稱為謁師所(Gurdwara),除上文提到的希斯甘吉謁師所外,筆者還拜訪了德里最大的班戈拉·撒西比謁師所(Gurudwara Bangla...

印度之路(四)——尋常老德里

逛德里舊城區,可徒步或乘搭人力單車遊月光市集(Chandni Chowk)。市集傳說為蒙兀兒第五代皇帝沙賈汗,即泰姬瑪哈夫君,為心愛的公主而建。這些舊街小店舖林立,讓我聯想到老香港和老廣州。其實整個印度首都德里,就是我們上個世紀八十年代的「趕腳」。

印度之路(三)——泰姬陵與阿格拉紅堡

泰姬瑪哈陵是白色的思念。這座享譽「完美建築」的世界奇蹟位於印度北方邦西南部阿格拉(Agra)古城的亞穆納(Yamuna)河西岸,在德里以南二百四十公里。阿格拉是蒙兀兒王朝建國初期的百年帝都。慕塔芝‧瑪哈(Mumtaz Mahal,1593-1631)是蒙兀兒第五代皇帝沙賈汗(Shah...

印度之路(二)——聚焦新德里

印度首都新德里一般來說不是旅遊焦點,只為過境。遊客對作為政治、軍事中心的國會大廈、總統府和國防部並不感興趣。其實,這些大樓都是歷史,例如佔地三百三十英畝的總統府原是著名英國建築師Edwin...

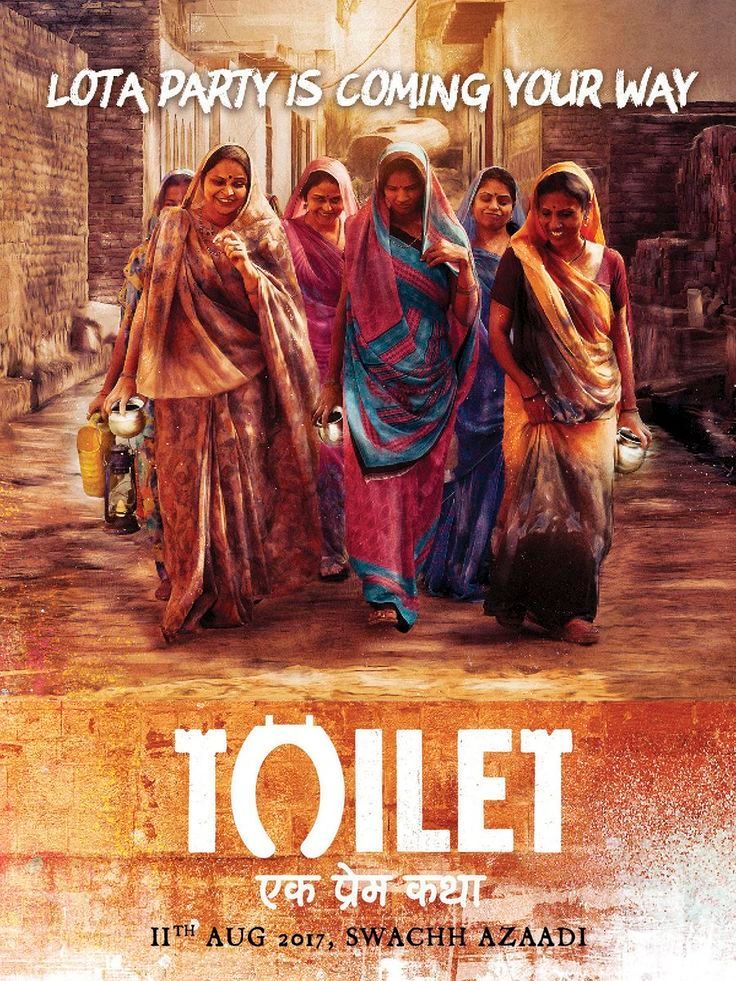

印度之路(一)——從廁所出發

在印度生活的中國朋友說:這文明古國就是個大廁所!撇開種族偏見和生理氣味,廁所的確是最能展現文化差異之處所。譬如,美國人有客到訪,必先弄乾淨衛生間;日本人的噴水坐廁,簡直是潔癖設計。於是,在飛機上首選了新近的寶萊塢(Bollywood)電影《廁所英雄》(Toilet),揭開印度之旅的序幕。

酒徒祭

告別劉以鬯先生,中國意識流小說第一人。曾有門下弟子要硏究劉以鬯的小說,出於好意,讓其轉從教授香港文學的同事。孰料同事不同意學生建議比較《對倒》和王家衛導演的《花樣年華》,謂王氏改編與原著相差太遠,令其改做忠於原著的黃國兆電影《酒徒》,結果強差人意。

幽傳統

此文可作李歐梵「幽傳統」的註腳:https://mp.weixin.qq.com/s/MBlHbXm3OEuIkC2ofwjziw

唐人作意好奇

再補充一下:倪豪士老師的原意大概是古人志怪也是作為「現實一種」,但魯迅《中國小說史略》指出「唐人乃作意好奇」——既是傳「奇」,至少是另類「紀實」吧?

後記

於是,寫作或許有關黑暗,有關一種想要進入黑暗的欲望甚至強迫感,並且,幸運的話,可以照亮那黑暗......。——瑪格麗特·愛特伍《與死者協商》

遊、憂、幽——閻連科的黑暗小說《日熄》

釋放無限光明的是人心,製造無邊黑暗的也是人心,光明和黑暗交織著,廝殺著,這就是我們為之眷戀而又萬般無奈的人世間。——雨果《悲慘世界》真正的光明不是沒有黑暗的時候,而是不會被黑暗所湮沒。——羅曼.羅蘭《約翰.克利斯朵夫》英國漢學家霍克思在其《楚辭》研究中曾提出中國古典文學的兩大類型…

潮濕的意識流——憶劉以鬯先生

「生鏽的感情又逢落雨天,思想在煙圈裏捉迷藏。推開窗,雨滴在窗外的樹枝上眨眼睛。雨,似舞蹈者的腳步,從葉瓣上滑落。」劉以鬯的《酒徒》、也斯的《剪紙》、西西的《我城》......便是我的學生時代。記得那個下雨天,穿著校服,上《香港文學》雜誌社領稿費,見到劉先生,好慈祥的文學長者!