FilmBurns 電影薪火

《拿破崙》:此君非彼君

不說未必知道,拿破崙(Napoléon)這位作古已近二百年的法國軍事家暨政治家,可是當代影視作品的常客。自 1913 年迄今,拿破崙已在近四十部電影,逾三十套電視劇登場。他有以英雄之姿示人,亦偶爾僅為閒角,甚或被塑造成矮小暴躁的丑角,各種形象皆有。

《爸爸》:沒有張揚的創傷

啟發自荃灣少年殺親案的《爸爸》,在優先場階段就累積到不少好評。除了劉青雲的演技獲得一致讚賞,電影的故事氛圍,亦給人細膩感動的印象。無可避免的是,每一齣以真實命案為靈感的香港電影,總得面對觀眾一些嚴肅的敲問:電影製作有否獲得當事人同意,顧及倫理與事主感受?

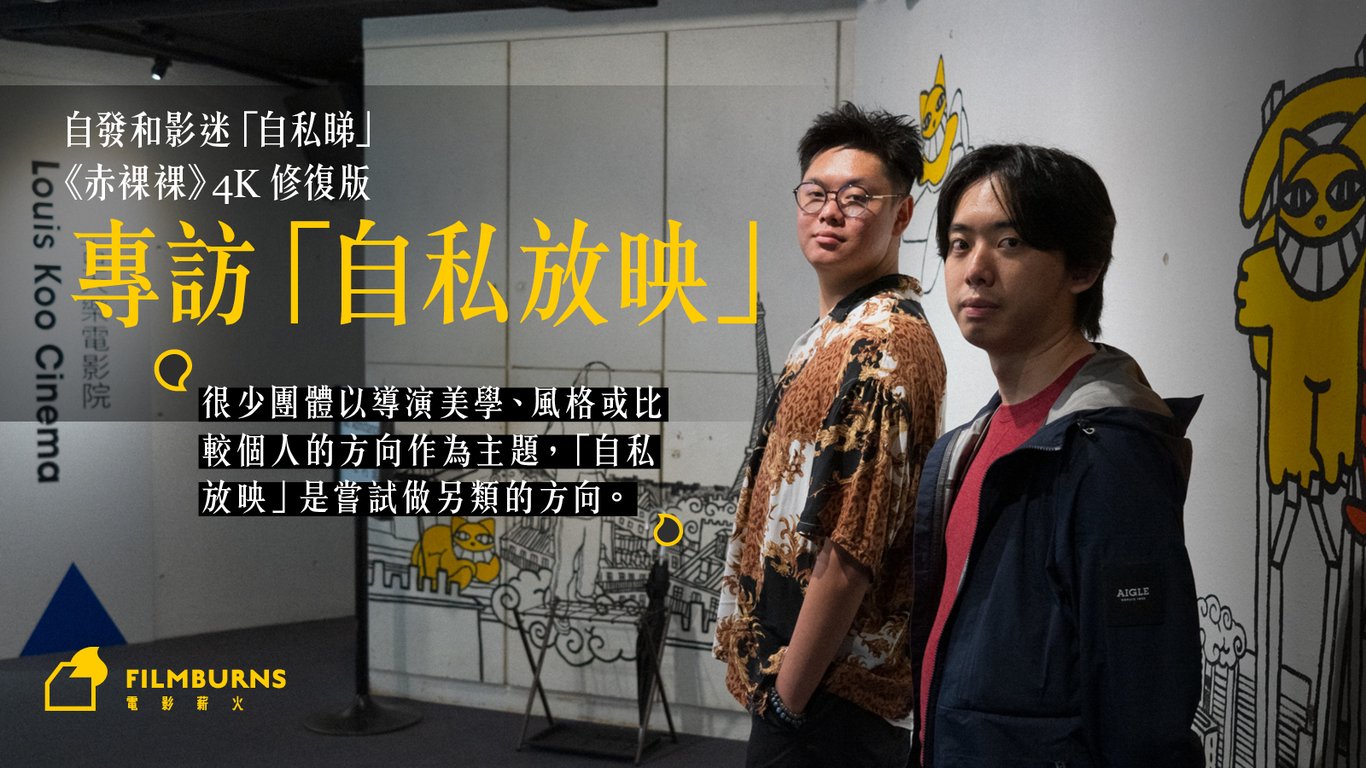

自發和影迷「自私睇」《赤裸裸》4K 修復版——專訪「自私放映」

你可有想過,策劃一場戲院活動,放映鮮為人知(卻廣為影迷熟悉)的獨立電影——邱炯炯的《椒麻堂會》、羅卓瑤的《秋月》——由跟片商 / 片主洽談放映版權、處理場地及物料事宜,到為電影撰寫賞析文章,並印刷小冊子供入場觀眾細讀,以至主持映後談讓影人和觀眾對話,如此繁瑣的工序,背後的主辦單位竟然只是一支「二人樂隊」?

《破。地獄》:天堂皆在我

許冠文與黃子華在《神算》32 年後再度合作的《破。地獄》,開畫刷新票房紀錄,首天有些戲院的放映場次密度比市區巴士班次還要密。電影上映以來好評不絕,社交媒體上鋪滿觀眾的觀後感,大家都被電影感動了。《破。地獄》的成功並非偶然,它能做到雅俗共賞,兼且能將華人社會關於「死亡」的禁忌話題提出來討論。

《阿諾拉》:邁向「成熟電影」的關鍵一步

文中比較重點討論的作者是 David Fincher 和 Jim Jarmusch,Wood 當時的看法是頗為灰暗的,認為電影創作中要對主流意識形態作出反抗,要不就墮落成虛無絕望的毁滅和發洩,要不就走入一種極端風格化、局限於小眾的路線。二十多年後,我看完 Sean Baker 奪…

《魅笑 2》:恐怖的隱喻

生活裡,我們會說一個人的笑容很美,眼睛會笑,對情人說「我會一直伴著你」的情話。然而任何這些話語、事情,在不同角度、不同語境下,意義可以有著翻天覆地的變異。從甜蜜到恐怖之間,只有一線之差。《魅笑》(Smile)就是在這樣的意念下發展出來的恐怖片。

《DIDI 弟弟》:在炎熱與抑鬱的夏天

美籍台裔導演王湘聖(Sean Wang)憑著《DIDI 弟弟》(Dìdi)在辛丹斯首映同樣獲盡觀眾掌聲,榮獲「觀眾票選大獎」以及「最佳整體演出評審團特別獎」,年紀輕輕的他今年初也憑著《奶奶跟外婆》(Nǎi Nai & Wài Pó)入圍奧斯卡「最佳紀錄短片」,相信《DIDI 弟弟》也很有潛力得到亮眼的成績。

《完美物質》:舊瓶裡的美麗謊言

繼 2021 年康城影展金棕櫚獎得主《變鈦》(Titane)令無數觀眾看到差點反胃後,這次同樣在康城影展贏得獎項的《完美物質》(The Substance)驚喜欠奉,但反胃程度卻是有過之而無不及。相對於前者較多是意識上的變態瘋狂,《完美物質》玩的是徹徹底底、類近於《異形》或哥連堡級別的肉體恐怖。

《小丑:雙瘋》:所以我們真的只在乎小丑嗎?

或許因著這個緣故,續集《小丑:雙瘋》(Joker: Folie À Deux)意圖擺脫前作販賣暴力意識的影子,小丑現在遇到愛人,陷入愛情的瘋狂。

《德州巴黎》:美國夢的破滅

《德州巴黎》說了一個失去歷史的男人嘗試回憶和修補過去的故事。德州是美國西部電影的發源地,亦是男主角 Travis 出生的地方。但在 80 年代,黃綠的美國已成過去,取而代之的是一個新自由主義、藍白紅的美國。Travis 知道這裡不需要尊榮,更不需要自己,倒不如自我放逐。

《破浪男女》:缺少慾望的鏡頭

《破浪男女》是台灣導演楊雅喆一心探討性慾的作品。他在訪問中分享了一個故事,說曾經認識一個受盡疾病折騰的男人,縱使肩負沉重的生活擔子,還有孩子要養,每月還是會經過某個腥臭的街市走上二樓的按摩院享受被撫慰的快感,那個男人說「性慾是讓人活下來的慾望」。

《人間蒸發株式會社》:小心成為牆上的蒼蠅

十多年前,我在旅遊日本時,印象是經過一所警察所,外面張貼住許多印有不同人臉的啟事,那些是失蹤人士?還是犯下罪行而逃之夭夭的罪犯?一個人之所以失蹤 / 消失,我們隨便想想或許都能靠近真實的殘酷——與家人相處不和、逃避債務、對人生現狀感到不滿,決定出走重新開始。

《我談的那場戀愛》:原來是個幻覺和幻聽

談《我談的那場戀愛》三個有關真假的問題。劇情上的核心懸念,在於余笑琴(吳君如)與李偉祖(張天賦)的「愛情」,有真實的成分嗎?這關乎「愛情」的定義,若指某種情感連繫,觀影過程正見證其從無到有的演化。延伸再問,透過虛假的表演,能否提煉出真實的情感?

《花腐》:沒有女人的男人們

日本著名編劇荒井晴彥曾為多部粉紅電影執筆,劇本屢獲殊榮。他曾在當年風行一時的粉紅浪潮中踏浪,也與其一同衰老。荒井編導的《花腐》獲 2024 日本電影專業大獎的電影、導演及新女演員獎,將電影人遭遇的不幸、不能與不捨鑲嵌其中。

才氣最高——相米慎二與《搬家》

跟 E 接連看了八齣相米慎二,一天我們看完《搬家》,她的點評很是發人深省:「看了這麼多部相米慎二,《搬家》算是最『正常』的了!」

《狗陣》:邊緣人不打邊緣狗

2008 年,中國人經歷了一場跌宕起伏的「情感過山車」。5 月的汶川大地震奪走無數生命和家園。轉眼三個月後,北京奧運聖火點燃,首次主辦奧運和獎牌金榜的成就鼓舞人心,彷彿驅散了些許陰霾。

《Look Back -驀然回首-》:給過去的輓歌

不得不說,《Look Back -驀然回首-》在許多方面都讓我感到十分驚喜。首先是藤本樹這名字總是與「鬼才」和「狂人」等形容詞掛勾,而《Look Back》裡揪心動人的情節,與他在《鏈鋸人》和《炎拳》裡劍走偏鋒、奇幻瘋狂的風格完全扯不上半點關係。

誰是 Longlegs?誰是 Osgood Perkins?——致背負家族創傷的人

(原文刊載於電影薪火) 文|中田 恐怖類型是近代最具發展性及革新面向的電影類型,十年期間,美國誕生了幾個這方面的奇才——對古典神話、民間傳說異常着迷的 Robert Eggers、竭力把故事推到一個荒謬地步的 Ari Aster、重構類型和創造異世界觀的 Jordan Pee…

Offbeat.Geeky.《爆炸頭拿破崙》

《爆炸頭拿破崙》在 2004 年亮相時,香港並非其巡迴站(可能當年電影節曾上映過數場?),估計此片的香港擁躉,應該是通過影碟、互聯網和串流平台,初次見識到拿破崙我行我素的獨特風姿。

《千禧曼波》:時間之舞

千禧曼波,也就是「時間之舞」。所以《千禧曼波》的行進,並不以故事或因果明晰的情節為軸。