陈纯

潮汕,与另一种行动主义

作为一个潮州人,汕头的市区我只去过一次,但澄海我却去过两次。严格来说我是潮安县人,潮安和澄海挨得很近,两地的口音也十分相似,具体的分别我也不知道,也许问陈椰兄,他可以细细道来。2023年初我回潮州见外婆最后一面,回程的时候顺道去了一趟澄海的樟林镇,在椰兄的祖宅喝了两杯茶,又听他给…

进步社群与政治德性

身份进步主义和自由主义在一点上不同:自由主义对于很多涉及社会正义的问题,其答案都是不确定的,开放的,这就为合理的分歧(reasonable disagreements)留下了充分了空间;但身份进步主义对于这些问题,经常有着非常确定的答案,一旦身份进步主义成为了“共同的底线”,那就…

秋雨之福与抗争的伦理

2018年,正是米兔风起云涌的时候,也是王怡和成都秋雨教会的多事之秋。那时我在朋友圈转了一篇王怡的文章,大约是和秋雨的抗争有关的,有一位左翼的朋友气急败坏地私聊我,说王怡涉嫌性侵秋雨教会内的多名女性,让我不要为虎作伥。我对王怡和秋雨并不了解,除了在这个朋友这里,我没有在别的地方听…

中国自由主义的困境及其可能性

首发于日本学术刊物《中国21》 中国自由主义正陷入困境,这是个不可否认的事实。实际上,就自由主义在中国发展的历史来说,它鲜有不陷入的困境的时候,只是在上世纪90年代和本世纪前十年,有一些新左派的人士误以为中国已经融入了全球化的“新自由主义”秩序,并对此大加批判。

少数派里的阶级差异

这四年,有几次在朋友圈看到有大批朋友转发维舟写自己失业的文章。他失业了三次,我至少看到过两篇,再加上最近《人物》上的那篇,就有三篇了。老实说,我一开始是同情的,也像有些朋友一样感慨他时运不济,直到在《人物》里读到这段: “我是上海人,没有房贷,到现在也不开车。

自由主义的四次“左右之争” (下)

#MeToo的挑战 如果说在2016年改良与变革之争时,自由主义者里的变革派尚且缺乏一个“现实基础”,那到2018年时,这个现实基础来了,这就是轰轰烈烈的#MeToo运动。有的人或许会认为,这是女权主义的现实基础,跟自由主义无关;但归根到底,这取决于自由主义者如何理解自由主义,以及如何处理自己与各种社运的关系。

在学院外做学术

今天早上收到出版社发来的邮件,是新书的封面和样稿。书的名字叫《国家主义的阴影——学者,民粹与少数派》,除了封面设计有点生硬,其他我还算是比较满意,尤其是内部的字体和格式,相比这个出版社的上一批书,有了明显的进步。这是我在境外出版的第二本学术书,也是我出版的第二本学术书。

自由主义的四次“左右之争” (上)

近十年来,在中国自由主义的内部产生了四次“左右之争”,这四次论争分别围绕着分配正义、改良与变革、#MeToo以及川普主义来展开。中国的语境下的左翼自由主义在这四次论争中逐渐成型,并且不断参与到本土的议程设置之中,与此同时,左右两翼的自由主义的分歧也在论争中愈益明晰,这些分歧的维度…

学术与联结——上海篇

这是我第六次来上海。上海是一座让我觉得自己自作多情的城市。假如我对北京有这样的感情,我可以解释说,那是因为我曾经有许多朋友在那里。假如我对香港有这样的感情,我也可以解释说,那是因为我从小看着香港的影视长大。然而对于上海,我没有这样的借口,如果硬要说的话,那可能是因为民国文学有一大部份都和上海有关。

学术与联结——北京篇

我第一次去北京,对它的感情就已经极其复杂。头两天,我觉得这里和深圳没什么区别,当晚我对同行的人说,我从来没见过一个城市可以平庸地如此傲慢。“站在北大西门的时候,这种他乡非异乡的感觉强烈得无以复加,差点让我拂袖而去。”然而到我离开的时候,它已经带给我太多的惆怅和困惑:“它的外观和深...

学术与联结——川渝篇

这篇文章,起意容易,动笔难。我是有写游历的习惯的,从2011年的《四城记·北京》、2012年的《2012,一些理想主义的故事》、2019年的《八年的北京》,到去年的《作为政治哲学发源地的广州》,标准放宽一点的话,《自由主义的“进”与“退”》与《这个时代的左翼青年》也可以算。

在辩证法与生存论之间——张旭东的文化政治学

首发于台湾《思想》 上世纪90年代,在中国知识分子群体之中,80年代的启蒙共识宣告结束,知识分子逐渐分化成“自由主义者”和“新左派”两个阵营。“新左派”大多是留洋回来的学者,他们与老左派的共同点是对改革开放持批判态度,对在改开过程中受到损害的工农群体时常表达同情;与老左派不同的是...

三十年来的春节

我写过许多篇关于圣诞和元旦的文章,但对于春节,总是找不到下笔的机会。今年初一,家人说最好不要出门,于是在床上翻阅文章,顿时来了作文的兴致。按理来说潮汕人是重视春节的,不过在我的记忆里,只有三年级,也就是1995年的春节,有那么一点独特的年味。

大疫返乡记

今年本来是不打算回潮州的,后来听说外婆的情况不太乐观,我想着反正也是上网课,去那边上也未尝不可,就这样匆匆忙忙决定回去。这次对于全中国的老人来说都是渡劫,我太太的爷爷就没有熬过去,外婆生日的前一天正好是她爷爷的丧礼,她要守孝,不能陪我回去。

《自由主义的重生与政治德性》得奖

博登书屋2022年度图书奖颁奖词 2022年度博登书屋图书金质奖: 【戊戌六章】 China’s ongoing Crisis: Six Chapters from the Wuxu Year of the Dog 作者:许章润 【戊戌六章】由博登书屋出版以来被广大读者誉为当...

作为政治哲学发源地的广州

上一次回广州,是三年前的七月,从新疆回来,在去杭州之前。此次我住在沙面,也是十余年前散步时常歇脚之处。5号下午,我坐上网约车去骏扬的新居,从车窗看到沿江西路熟悉的粤海关博物馆和西堤码头,当即感到心头一热。2011年木匠兄来广州开会,我便带着他沿着此路走过,指着同样的建筑高谈阔论;...

青年启蒙者与他们的时代

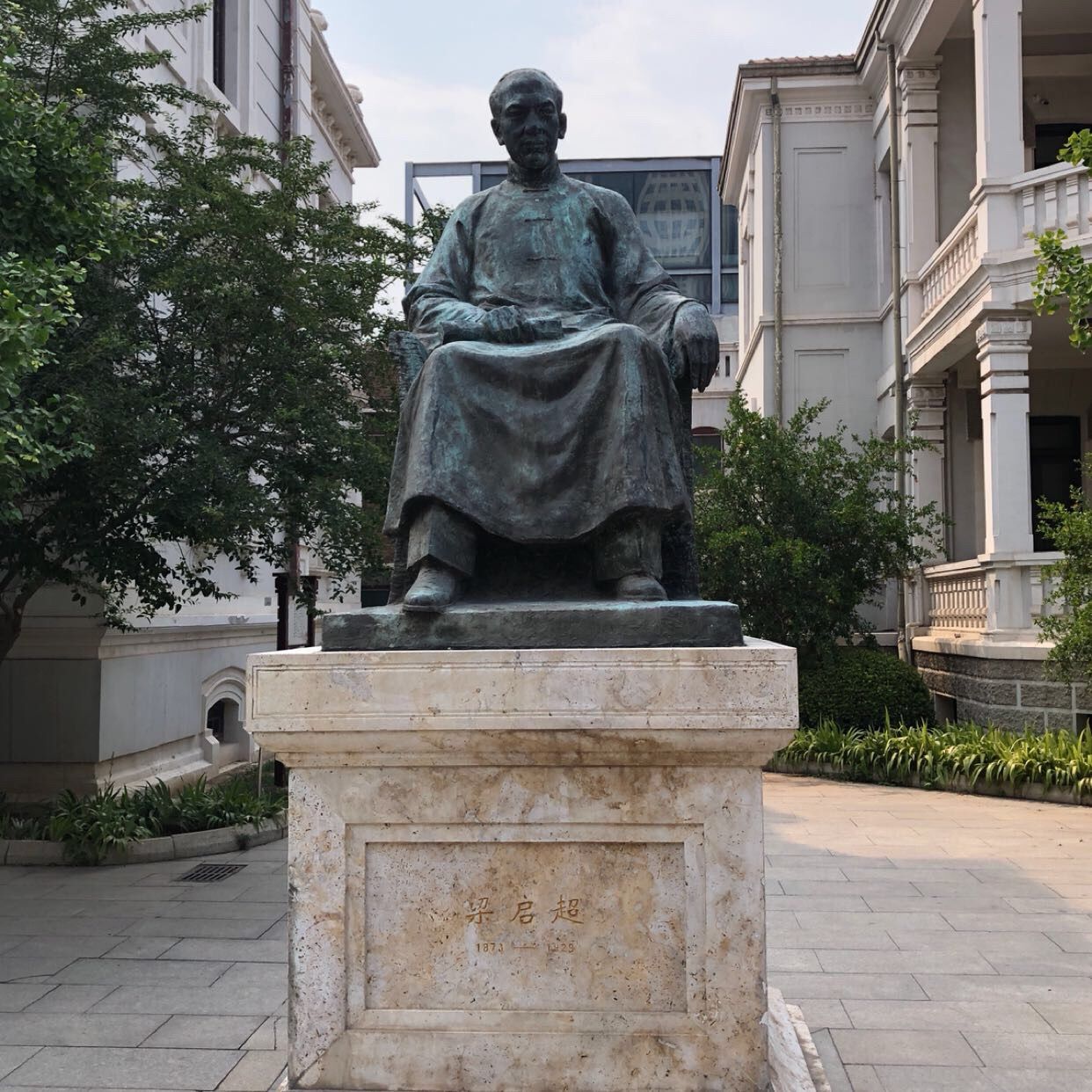

按:这篇文章前几天发过,新版在结构上做了全面的调整,减少了一些私人的叙述,增加了更多分析性的文字。当我写下这个题目的时候,我的问题是:为什么这个时代的青年启蒙者没有出现梁启超、陈独秀、胡适、鲁迅这样的思想家和变革者?为什么《北斗》没有办成《新民丛报》或者《新青年》?

乡绅、附近与普通人——项飚的桃花源

曾经看到某篇文章说,现在简中媒体有一种风气,“诸事不决问项飚”,这或许不是夸张。随手在微信上搜索,这几年来,项飚谈过的内容包括:内卷、爱情、学术生态、青年人的焦虑、优绩主义,还有最近的俄乌战争。所有能够在简中媒体讨论的公共议题,几乎都被他一网打尽。

去政治化的政治理论——汪晖的左翼立场与“国家主义”

首发于《思想》第44期 如果要問在當代中國思想界,哪一個大陸學者在國際上的影響力最大,答案很有可能是汪暉。大衛·哈威(David Harvey)在《新自由主義簡史》裡的《中國特色的新自由主義》一章,曾大量引用汪暉的英文著作《中國的新秩序》(China’s New Order)...

我在深圳的社交生活

大约是九年前,我去北京访学一个月回到广州,和邓伟生老师说起那边的氛围,“几乎遇到的每个人都和我聊政治哲学”。他说,这氛围有点不正常。我以为他要说不该聊得那么沉重,该谈点日常生活什么的,谁知他凝神望着空中,说,形而上学才是第一哲学嘛,怎么都聊政治哲学呢?