副業是在香港中文大學教書,主業是玩貓。

《香港第一课》29. 为什么香港一天到晚都有示威游行?

因为正常代表民意的选举和议会失效,就连传媒也越来越不能反映社会多元意见。当人们无法在体制内表达不满,不代表他们的诉求就会消失,也可能选择在体制以外发声。香港变成「示威之都」,侧面反映民意反映制度本身的失效。

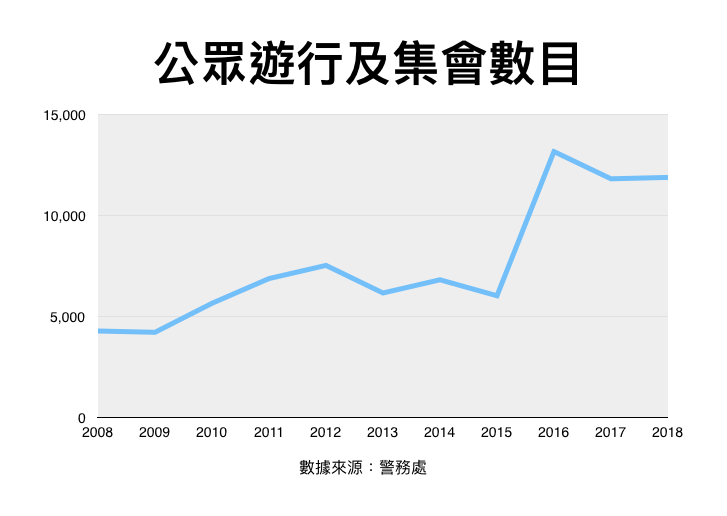

按香港警务处的统计,香港每年的公众游行和集会已有二零零八年的四千多宗增加至二零一八年的一万一千多宗,或每日超过三十二宗。民间流行说的「三日一游行,五日一示威」已是严重低估。有外国传媒比较世界各地的数字,发现香港是世界上公众抗议最频密的城市,而且远远抛离第二位的墨西哥城。

游行集会越来越多的原因有两种可能。第一,参与者找不到更好的方法表达他们的诉求;第二,参与者起码相信他们的表达有可能带来一些改变(即使这些改变未必即时直接)。香港的情况符合上述两点。议会在正常的情况下不能反映民意,不过在强大的压力之下,如果有关键少数建制内的菁英愿意里应外合,或最少这些菁英发现利用当下的民意对他们有利,则仍有带来改变的可能。二零零三年超过五十万人上街的七一大游行过后,本属「执政联盟」的自由党毅然倒戈,使得政府不再有足够票数通过国家安全立法,因而被迫撤回法案。自此之后,每年的七一游行都会成为民间社会总动员的大日子,不同议题的组织都会趁当日出来表达诉求,和其他组织互相砥砺扶持,以及筹备处经费维持运作。

而由于香港的正规政治未能反映民意,有意见认为香港政府因此反而更受当下的民意所影响(见问题二十七)。这个民意并不是传统意义下的「大多数人的意见」(反正政府不是由选举产生),而是当下最能吸引大多数人注意力的声音,可说是「响亮少数」。例如在清拆天星码头和皇后码头的争议当中,虽然码头最终被拆,但政府及后更为强调历史建筑的「保育」,在公众眼中也可视为「响亮少数」争取所得的成果。这些经验都说明了在「半民主」的政治体制下,集体行动与民意和正规政治之间的互动可带来一定成果。

虽然游行集会在香港已变得日渐普遍,但并不代表没有困难。相反,无论在具体安排、发挥影响力,以及保持公众关注这三方面,以游行集会等抗议行动来表达诉求的困难可谓越来越多。

先说具体安排。按现行的《公安条例》, 50 人或以上的公众集会或30 人或以上的公众游行应事先通知警务处处长,得到「不反对通知书」后方可举行。任何未经批准下进行公众集会或公众游行即属非法。而任何三人或以上集结在一起,意图破坏社会安宁或者激使其他人破坏社会安宁,即犯非法集结。此等制度源于英治时期的高压管治,当时社会上已有意见认为未能保障公众的表达自由,认为管制过于严苛。特区成立后修订《公安条例》时,法律学者陈文敏批评法例还原了殖民地的高压管治,对维持社会安定没有好处。

另一具体安排问题,是由谁来发起游行集会。香港的游行集会往往强调参与者的自发性,以免被亲建制阵营的舆论批评参与者只是「被政客误导」,事实上调查显示参与者通常都是自发动员,不倾向由组织或团体动员。不过,实际上任何集体行动都需要一定程度的组织工作,例如布置场地和与警察沟通,这些都要由各个非政府组织去做。香港法例保障结社自由,也有大量关注不同议题的非政府组织,他们都是组织集体行动的重要支柱。然而现时香港大多数的非政府组织都经营困难,而且难以成长。问题成因,也要回到香港政治制度的缺陷当中去解释。在一个正常的民主社会当中,由于有政党轮替,不同利益都要用各种方法保持对政府的影响力,民间的压力和游说团体有重要角色;但在香港的情况由于执政集团永远执政,民间团体的影响力就难以得到证实,也就难以得到资源支持其工作,进以陷入欠缺资源和影响力的恶性循环。而由于在野的永远在野,民间团体也和非建制阵营的政党一样面对碎片化的压力。如是者,香港的民间社会便发展出很多微型团体,只能在重大议题时建立起反对政府的松散联盟,却难以发展成更强大持久的制衡力量。

互信不足带来的问题在近年显得更为明显。举个例,要办一场大型活动难免会涉及一定开支,例如印刷场刊、场地租用、搭建舞台或租用扩音设备等。然而如果在会场筹款补贴这些开支,很容易就会被攻击为「借社会运动发财」。即使组织者尽可能做到公开透明接受监督,但基于资源所限也难以满足所有人的要求。因此,很多微型团体就被困在没有资源就做不到良好内部管治,做不到良好内部管治就得不到更多资源的怪圈当中。

此外,香港于结社自由方面本来远比中国大陆宽松,只要有三个人签名提交一份两页纸的申请书就可注册成为社团,又或直接去开一个商业公司登记,然后便可去银行开立帐户,没有在中国大陆成立民办非企业单位时要遇到的限制。不过,近年特区政府开始运用各种行政手段,为民间团体的运作制造困难。近年有多个民间组织如香港众志和香港民族党等因其政治立场而未能成功注册,唯香港尚未就相关议题立法,政府拒绝注册的法理基础不明。后来政府更引用《社团条例》中「维护国家安全」的条文要求禁止香港民族党运作,然而罗列出来的证据仅为其召集人的个人言论,没有实际行动支持,被评为滥用相关条文和思想入罪。

至于游行集会的影响力,近年也面对不少质疑。抗议行动特别是和平的抗议行动,出席人数往往是能构成多少公众关注和压力的重要指标,但是人数估算本身又往往会引起争议,而参与者往种会质疑警方低估人数,而另一边则会质疑主办单位高估人数。警方对二零一四年和二零一六年就六四晚会的参与人数估计分别为99,500人和18,000人,唯两次集会中人潮所占的集会空间明显没有倍数之差,便引发了不少舆论质疑。为了就出席人数作客观估算,有学者会用各种方法如会场人口密度来推算人数,香港大学民意研究计划更多年来在七一游行路线上架设摄录镜头,然后人手点算经过人数,再推算出总出席人数。

其实任何有过万人参加者的公众集会,本质上已经应视为重大社会事件。不过有鉴于香港政治制度的缺陷,选举结果本身不能准确反映民意,于是不少人会感到走上街头表态然后让各方点数得到他的出席,更能有效反映诉求。而传媒也习惯以同一活动出席人数比去年的升跌,作为民意升温或降温的重要指标,进而引发出各方对点算人数的争议和执着。就连政府或建制阵营于游行同日举办大型嘉年华会,也会被视为要和游行争夺场地和出席人数。

另一个关于影响力的问题是当游行集会越来越频繁,会反过来变得难以保持公众关注。学者李立峰和陈韬文以「社运社会」来形容集体行动在香港的常规化。他们指出社会运动作为争取权益的模式已被越来越多的公民和团体采用,大众对社会运动日渐变得习惯,或可说社会运动已被驯化,而这又反过来使社会运动失去了打破常规的能力,从而减少了对社会的影响力。

在一个很少人敢于发言的社会,如果有人走出来即使表达即使是最轻微的异议,例如到政府办公的地方递交意见书,已能突破社会常规吸引公众关注。但当同样的做法越来越多,关注也就难以持续,毕竟新闻关心的是有什么「新」的东西。于是乎,异议者就要想出一些新的方法想吸引注意,例如在递交意见时准备一些什么道具,让新闻画面变得吸引一点。而最能突破社会常规的,当然就是一些相对激进的抗争手法。在此,组织者往往要面对两难:选择公众较为接受的形式,则其议题会被淹没在其他形式相近的抗争之中;选择公众未能接受的形式,虽然能达到吸引注意的效果,但其著眼点又可能会变成形式本身而非本来的议题。公众可能会只顾谴责这些形式,而忽视为什么这些人要出来表达意见。

与此同时,当行动不能带来参与者预期的回报时,带来的无力感也会打击下一次参与的意欲。有意见认为零三年七一游行的成功,拉高了公众对参与游行集会的期望。但当二零一四年的占领运动未能带来普选后,不同的运动参与者便互相指责对方不够或过于激进,使得运动失败。相关问题一直缠扰香港的公民社会,直到二零一九年的《逃犯条例》争议,由「成效」之争才开始被放下,回到「应做就去做」的初心。

最后,建制阵营也发展出一种应对游行集会的方式:反动员操作。他们理解到上述各种举办游行集会的困难和公众的怀疑,便举办大量低质素的游行集会来扩大这些质疑,使舆论对不论任何诉求的游行集会都一律感到反感。例如他们在六四晚会或七一游行期间也会安排反动员的集会,又或在立法会审议法案的时候发动群众到场支持等等。这些活动的组织者的言行举止往往比非建制阵营的更为激进,而参与者在传媒面前又往往表现得连自己在参与什么活动都不知道。不过,这些问题无损这些反动员活动,因为它们的目的并不是真的要表达支持或说服他人,而是要把表达意见这行为本身污名化。当一般人对政治议题和集体行动感到反感或最少厌烦,宏观上就能达到维持现状的目的,既得利益就可以持续。

伸延阅读:

八十后自我研究青年(2013)《反抗就是罪名:政治检控与盼望》,香港:香港基督徒学生运动。

李立峰、陈韬文(2013)〈初探香港「社运社会」— 分析香港社会集体抗争行动的形态和发展〉,张少强,梁启智,陈嘉铭编《香港.论述.传媒》,香港:牛津大学出版社。

陈韬文、李立峰(2009)〈从民意激荡中重构香港政治文化:七一大游行公共论述分析〉,马杰伟、吴俊雄、吕大乐编《香港文化政治》,香港:香港大学出版社。

Ma N (2007) Civil Society in Self-Defense, Political Development in Hong Kong: State, Political Society, and Civil Society . Hong Kong: Hong Kong University Press.

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…