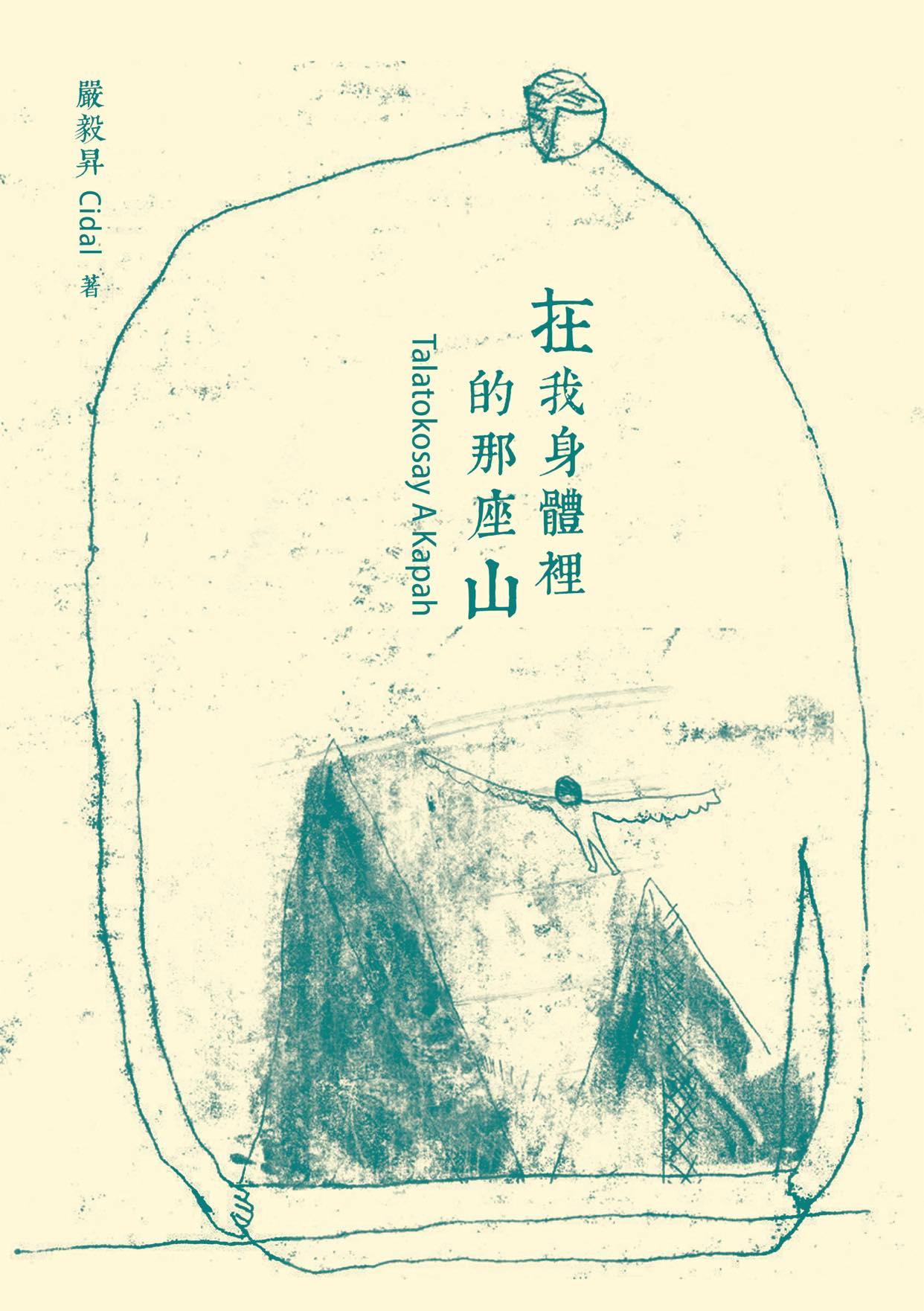

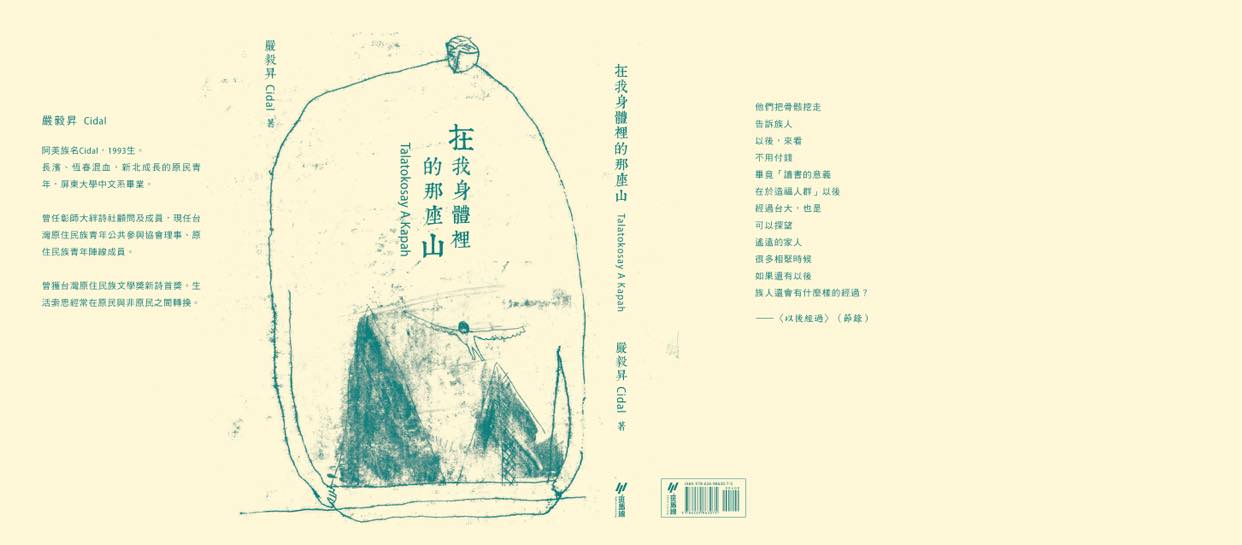

好久不見,我出版第一本實體書了:《在我身體裡的那座山Talatokosay A Kapah》Cidal嚴毅昇首部詩集

封面設計:馬尼尼為/出版社:斑馬線文庫/本書入圍周夢蝶詩獎 獲財團法人原住民族文化事業基金會出版補助

聞永久屋為滲水所破歌

磚瓦疊積風雨的小窩 若wawa初生的lima 都能頂落的天空 久未出聲的黑白琴鍵 彷彿白牆裏旋起黑鐵絲漩渦 屋中滾滾而滴鐘乳色可怖的隙雨 灌漿師傅測量地基下陷的深度 雙足跨越屋旁兩端溝凸包夾著無助 溝中漂流一片片枯葉 像年輕人揹包離家弄髒的卡其色 滲水淋著輕忽災難的溫和尺規 久...

「詩之巴別塔」想像原住民:「我是誰」到「在與不在」汝甘知?

「詩之巴別塔」讀詩獎座 2023年第二場 嚴毅昇X林佑霖 7.5(三)19:30-21:00 春雪書廊

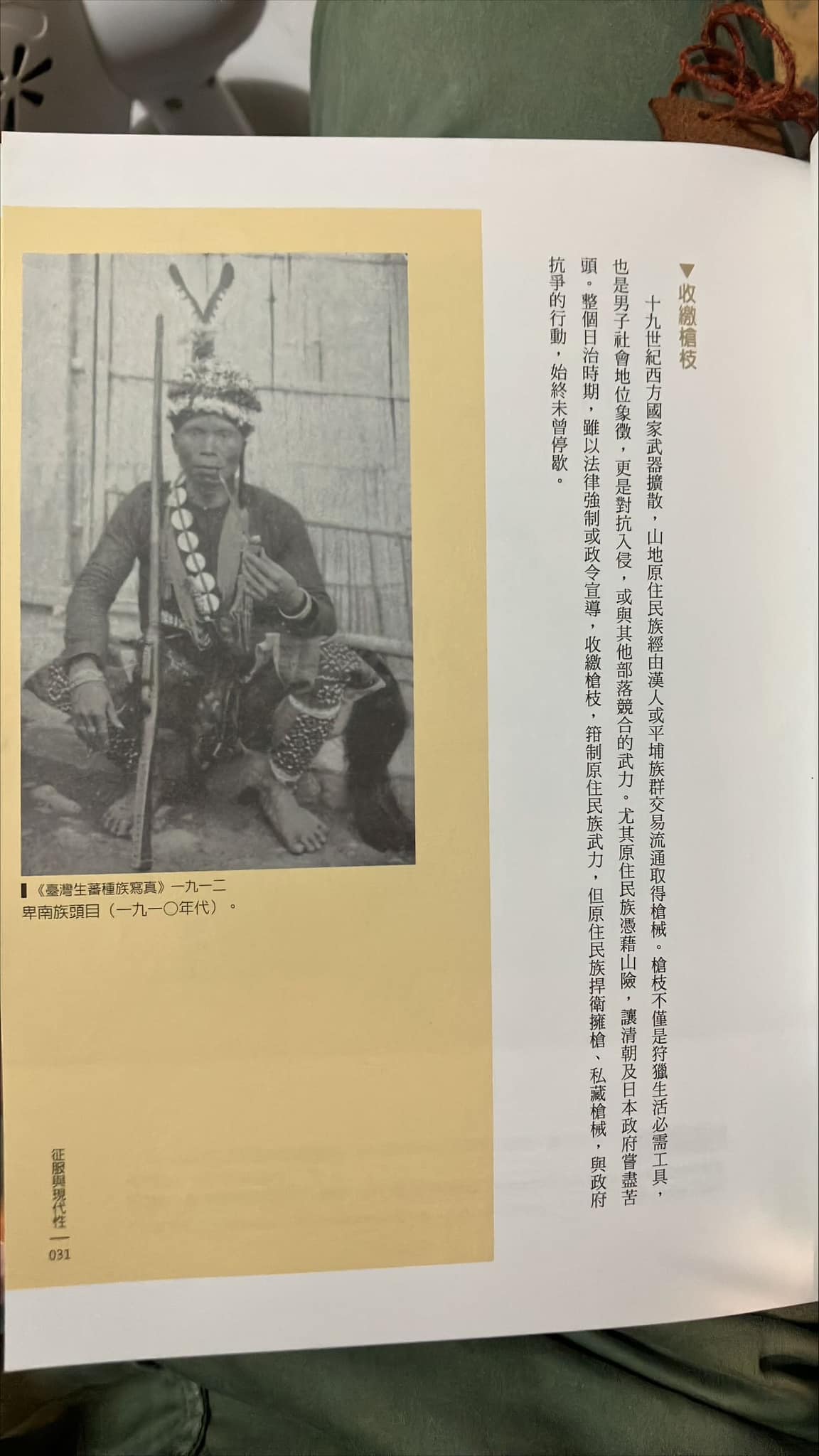

〈那一條槍枝引線仍尚未拉開身體的不熟識〉

——聞警政署新版獵槍辦法意圖禁絕族人使用獵槍及打壓狩獵文化。

回顧2022年:在語言的縫隙尋找身體感

「Ahowiday ko palemed no liteng, anini a romi’ad a dihay ko tama’ ita.」意思是「感謝祖靈賜福,今天我們有很多獵物收獲。」

雜談:詩刊結社見聞&創作的時時刻刻#未竟,虛構一部詩刊

做一種詩與載體之間主體的轉換,而讀者讀與不讀也好,在那個 #tag 記號中,可以連結至我們所有將要書寫的實驗作,寫一些未完成的詩、碎片,宛如生命之所以未竟。

「山,可不可以再吟唱到天亮就好」——側寫獵人學校青年書寫工作坊

「編織」在許多原住民文學創作者的書寫中,有意無意地成為一種共感的連結,不僅是從文學上被連結,也在社會關係網絡上,成為建構自我的力量,人生面對諸多的不可以與挫折,都是文學可以長出來的所在。

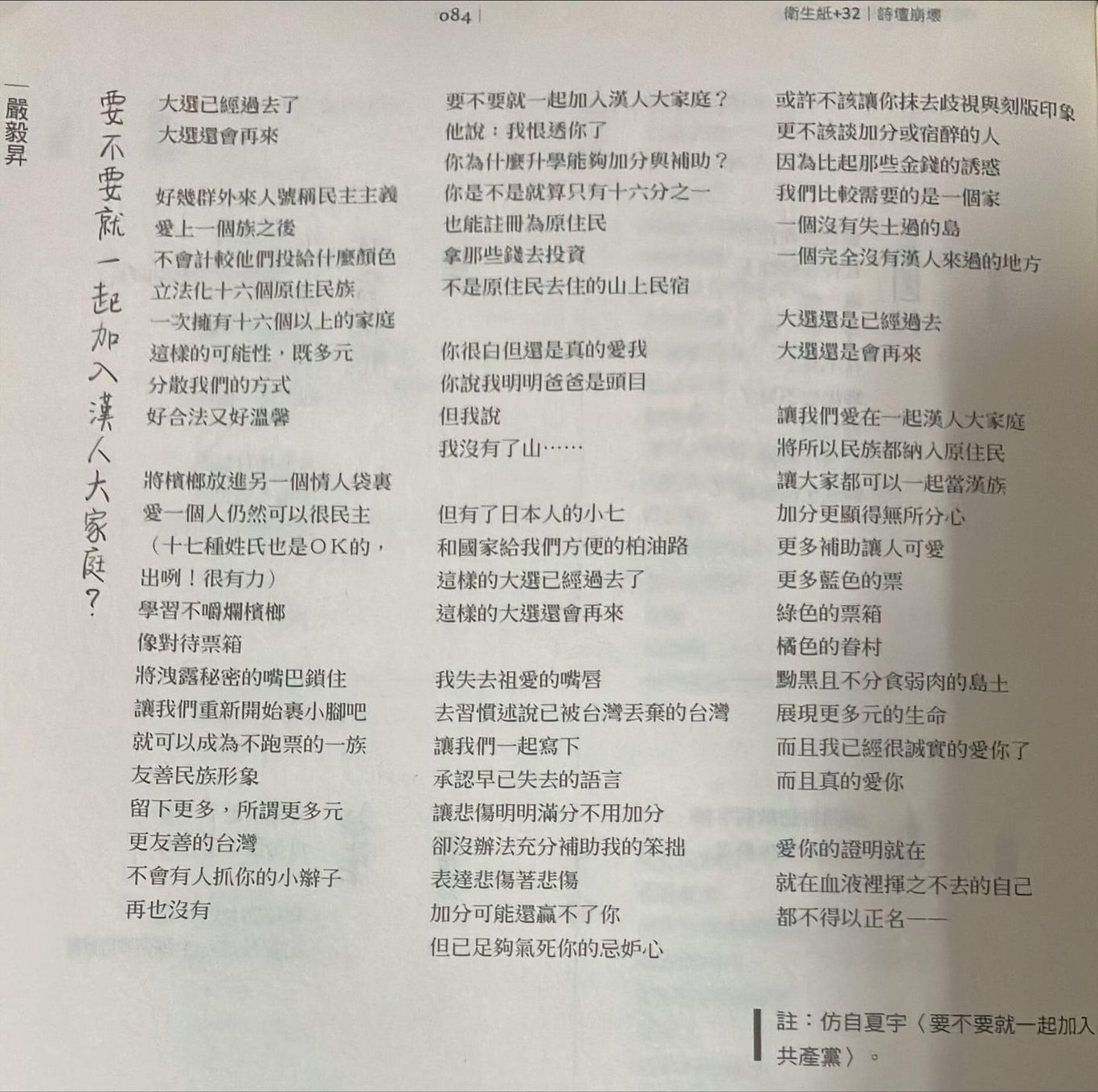

雜談:等等我打起來──與友人Temu思考原住民文學

強勢語言給我們的框架,就像一些原住民族文學前輩正在做的「破除文體」框架的問題,保持語言的活潑性,也讓我一直在思考「詩觀」的建構不斷圍繞在「華語作家」的論戰體系之間,當我們學習到太多漢人創作者的思維之後,怎麼去看待其他原住民族作家的文學,我們也要有自己的一套「詩學理路」,但不是從中…