此心光明,在林中路思考人生的絕望和意義——訪哲學學者陶國璋

文|曾繼賢

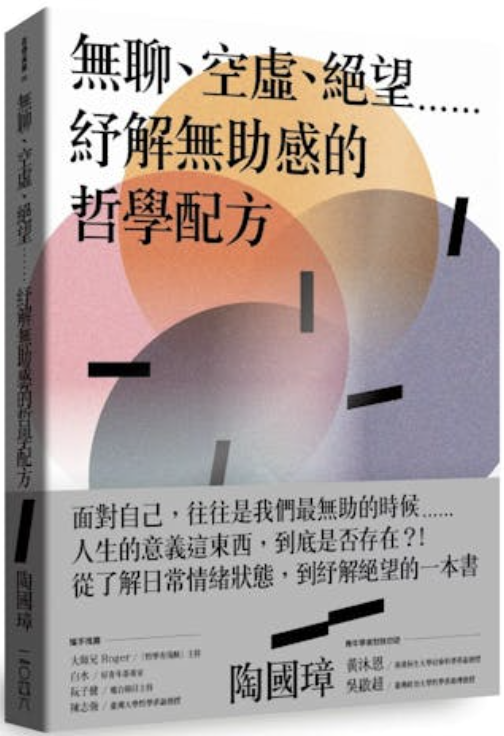

絕望,一個香港人大概不會感到陌生的詞語,但實質是形容怎樣的處境?我們都不好說明。近年情緒健康成為一大公共議題,我們習慣疲於奔命,熬到槁木死灰,才發現原來對自己的感受如此不熟悉。早前香港哲學學者陶國璋出版《無聊、空虛、絕望……紓解無助感的哲學配方》(下稱《配方》),承接去年《再飄零:離散時代與社會撕裂的哲學思考》的其中一節,從香港青年的困境與對策延伸,聚焦個體的複雜情感,以絕望和無助感為主要討論對象。

關懷社會 精進自身

我們相約於中大的和聲cafe,見面時他問我怎麼認得他,坐下之前還先抹淨桌子,如拂去心上灰塵。說到出版因由,陶國璋坦言一直對香港青年念茲在茲,「近這十年,香港學生的情緒很多,無助感很強烈。講課時經常談及學童自殺的問題,也留意到大學生容易感到失落。」適逢專攻情緒哲學的學弟黃沐恩從美國回來,陶國璋邀請他到《哲學五厘米》對談,當中內容便成為了新書核心,後加入陶國璋更多的新見解,但求嘗試為香港人配一帖良方。

《配方》藉東西哲學闡釋情緒和絕望,尼采和儒道佛相繼登場,然而哲學強調理性,要討論人的情感似乎難以說出個所以然來。陶國璋即使從事哲學普及多年,也不否認此點,「情緒不是哲學很關心的範疇,哲學本身有些專家式的西方哲學,諸如柏拉圖和康德,但在我的教學和學習哲學的過程裡,慢慢多了一種社會關懷。」

陶國璋多年來想讓哲學變得不離地,2017年他開講《哲學五厘米》,但原來某程度上是為了自己:「我比較博雜,甚麼都想知道,也想將自己學習的哲學問題,譬如死亡和幸福,用比較普及的方式講出來。但說東道西也要有個對象,所以其實是為自己而講,畢竟講課時間有限,於是用一個日記式的記憶來整理思路。」

甚麼叫絕望,抬起眼望望

「絕望」作為此書的關鍵詞,陶國璋主要借用丹麥哲學家齊克果在《致死之病》的說法,指出絕望是普遍存在的處境,也是「不願面對自己的一種自我消耗行為」,然後層層剖析何謂fear、dread及despair。在大學三年級身體轉差之時,他反覆叩問著命運和荒謬,剛好遇上這位存在主義之父。他形容對於齊克果的感觸是「屬於存在主義式的,而非宗教式的」,他篤定地說:「雖然有時會傷感,但我不是很悲觀的人,甚至因為我小時候是天主教徒,訓練到我蠻服從上主。所以我甚少怨天尤人,性格也較溫和,會以同情的角度去看待絕望。」

齊克果出生於丹麥,處處批判國教基督教,指出絕望與吃下禁果的原罪有著密切關係。陶國璋認為他的論述未必合理,卻比心理學的說法更為豐富和深刻,於是在研究所時仍醉心於閱讀存在主義的作品。不過,如今的他表示已過渡那個階段,甚至對存在主義有些隔離,「好像存在主義仍未見有出路。」

絕望的出路,唯一捷徑還是直面絕望。書中闡述不同情緒,諸如厭惡、憤怒、嫉妒和羞恥,也說明了認識自我對於預防絕望的重要性。有時我們絕望,是因為無法肯定和面對自我,或者成為不到理想我(ideal self),但所謂理想,又似乎離不開社會期望。期望有時是把凶器,學童自殺情況在十年間惡化,去年的自殺死亡人數更是破了新高,《配方》提到涂爾幹《自殺論》的自殺類型,陶國璋認為其中的失序型(anomic)最能反映香港狀況:「年輕人或會覺得向上流的機會比以往少,互聯網的發展又令我們很容易感到內耗或擴張,逐漸找不到固定的秩序。失序的時候,再經過社會運動,悲觀意識可能就從中爆發,並留下殘影。當然,多愁善感是青少年的普遍特徵,自我本位型(egotistic)也是其中一種類型。」

《配方》提供不少面向有自殺傾向者的方法,多聆聽、少建議已是莫大幫助。然而,近月某位專業人士的勸戒,說學童應要「多想社會責任和家長期望」,無疑讓人想起《年少日記》的對白:「還要求他輕生時想及別人感受嗎?會不會太苛刻?」,也讓我想起書中關於東方恥文化的討論。陶國璋認為那番「勸戒」儼如目空他人之死,也回想早前分析電影,指出哥哥鄭有傑的自殺不完全是恥文化所致。「首先他是被遺棄的,被迫撕掉漫畫之後,家門就冷冷地在他面前關上,後來連最能理解他的鋼琴老師也被解僱。這是精英社會的問題,但他沒有憎恨弟弟,反而接受它。電影集中了很多惡劣的環境,現實未必如此,但其自殺仍是描述得合理。現時香港人的幸福感很低,而青少年特別需要被關懷,或者被肯定。」

落寞時遇上斜陽的一剎綺麗

說是配方,讀起來偶爾浮起一個醫者的形象,便想起醫不自醫的矛盾,但他又寫道未曾陷入絕望,更讓人疑惑哲學是否能醫百病。陶國璋做過腎臟移植手術,曾有段出入醫院洗腎的年月,期間寫下《哲學的陌生感》和《思考的盲點》。因為苦痛,所以寫作。他轉而低語憶述:「我遇過很多這些(無助的)階段,身體衰退或疾病很影響情緒。抽血使人疲倦之外,洗腎後體內的電解質也混亂得很,是難以說出的不適;止血時又要自行按著傷口,有次我按了一個半小時,特別感到折磨。最初一個星期洗兩次,後來三次,漸漸影響到社交生活,於是就衍生出一種落寞感——雖然稱不上空虛,也不至於絕望。」

當時救起他的並非老莊的超脫論,而是日本的物哀說。往返第一城與沙田醫院之間,陶國璋比常人多花一倍時間,卻因此令他注意到大廈之間的夕陽。他一時感觸:「那時感到世界在運轉,當下的心境卻無人明白,慢慢就習慣空洞的感覺,但不是很傷感。或是物哀文化的影響,看著落日的時候,感到一種光芒和溫暖,那瞬間是和諧的,不能說是享受,卻令人很平和。」自然的美,有時帶給我們安慰,甚或活著的意義,就如《配方》裡提到集中營倖存者Viktor Frankl在前往勞動的途中,看見薩爾茨堡的美景而心醉。

聽從內心呼召,充實自身不可以已

年輕時的陶國璋是新儒家學者牟宗三的弟子,也曾上過唐君毅的課,《配方》裡不乏他們的痕跡,就如「自覺其自覺」乃出自唐氏的《人生之體驗續編》。他坦言在大學之前未聽過新儒家學派,「但後來看《續編》很感觸,唐生最厲害的地方就是透過一些人之常情,推出人有著不會磨滅的共同性;也記得換腎時在醫院裡聽著牟生的錄音帶,用原稿紙整理〈齊物論〉的筆記,以為莊子這麼偉大的心靈一定參透了生死。」直到讀了《生命中不能承受之輕》,陶國璋便常以「輕不著地」形容現代人的存在境況。省思生命哲學多年,他自信地說自己仍然保持年輕心境,與昔日的自己相距不遠:「用不同詞彙,也是呼應著同一種情調。」

所謂生命哲學,是否如半生瓜一樣,不活到白髮蒼蒼就洞察不了?唐氏在《續編》提到少年時陷入絕望,盡吐悲天憫人的心聲,但最後彷彿尋到路燈,回歸儒家的仁民愛物,方始超越人生的無常感和孤獨感。「愛」正是《配方》談及紓緩絕望的一大要點,愛作為人的共同性,需要擴而充之,需要練習。陶國璋自認「野心較大」,認為宗教的愛和佛教的慈悲並非最終答案,因為就如儒家的性善論一樣,容易落入特定脈絡而衍生偏見,但對於失去信仰的人而言,則是無可厚非,所以他表示仍在思考更理性的出路。

訪問已過半,他竟說其實沒有甚麼配方,說到底就是自覺。他以莊子〈天下〉篇的「充實不可以已」來說明:「這點我是受海德格影響,即人的良知是一種內在聲音的呼召。試試反省內在有甚麼在呼召你,或者覺得非做不可的事情,當你感覺那部分很屬於自己,就要多加栽培它,而那是不能被後天因素和政治限制的。這對於一般大學生來說並不容易,但初步的出路就是透過理解絕望、集中營倖存者去尋找意義。」

文學與韓劇作為療法

《配方》除了哲學性討論,更意外地囊括了一些文學作品,尤其深入分析林夕的佛系歌詞,若然哲學能為人提供理性出路,那麼文學在荒謬世界之中存有何種作用?陶國璋認為哲學談論終極關懷(ultimate concern),而文學就是一種療癒,「文學不一定講出路,但可以檢視和反省我們的處境,所以我很贊同文學是人類對世界最早發出的迴響。」他特別提到川端康成的《雪國》,認為當中的文字和景象很引人入勝,「小說不必大談道德教訓,但《雪國》讓我們看見一種輪迴式愛情,其美感是哀嘆式的、瞬間的。瞬間美讓我想起生命和人生的意義,我們如何得到一種不枉此生的價值,這是很嚴肅的問題,並非村上春樹一個人就可以給你答案,但文學不斷將這個問題發揮,令我們以不同角度思考。這是我很尊重文學家的原因。」

一時哲學一時文學,或有人會感到過於沉重。陶國璋讀《活出意義來》和《潛水鐘與蝴蝶》這些極端經驗的同時,原來也躲不過韓國劇集的熱潮,想必煲劇就是他紓解無聊的獨門秘方。他回到平日講課的輕鬆語調:「我要特此聲明,未退休的話呢,我不贊成你看這麼多劇集,因為追看下去會浪費很多時間!人生有時需要調節休息,退休人士易有悲秋之情,與其整日愁眉苦臉,倒不如每晚看看劇集,跳入另一個世界。」他自稱很自律,一天只看兩集,太太卻可以看個天昏地暗。他更分享最喜歡的劇集是《山茶花開時》,認為女主角孔曉振的演技特別出色,但他不知道的是,孔曉振其實是孔子後代,倒也算是某種哲學緣分。

知行合一:我不是很正經的人

在年初的訪問中,陶國璋明言仍未能安頓死亡。《論語》有云「七十而從心所欲,不逾矩」,他笑說自己比孔子落後了十年,現時大概只是耳順罷了。「以前說話很留意別人是否欣賞,或者希望吸引人,於是講課時說了很多爛gag。現在我很少說了,反而多專注自身,希望多錄些新講座。」這些年盡心講學,更希望以後每年出版一本書,這就是他的「充實不可以已」吧,「這不算是為了消閒,但我還有些東西想說,而我知道說完可能會有些作用。」

最初《哲學五厘米》觀看人數破千,他覺得很興奮,直到過萬,他便覺得奇怪,「整個香港沒那麼多人聽哲學吧。」後來有中大保安認得他,有行山客憑聲音就認出他,當然我也是因此認識他,他得意洋洋地說:「我說太多話了,開始明白人怕出名豬怕肥 ,要檢點一下了,不要在街邊吃魚蛋。」這豈不是克己復禮嗎,他卻說:「我不是很正經的人,不是很喜歡太嚴肅。」我愣了一下,想想也沒錯,畢竟他是一直吃著雪糕接受訪問的。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!