話題》話語的魔力:在21世紀重新認識佛洛伊德

文|彭榮邦

➤在腦科學與人工智慧的時代重返佛洛伊德

2024年6月24日,位於倫敦的佛洛伊德博物館(Freud Museum London)在YouTube官方網站上發布了一則不到一分鐘的短影片,慶祝《佛洛伊德心理學作品全集修訂標準版》的出版。 在我撰寫這篇導論的時間點,也就是這則影片發布後將近3個月,它的觀看次數才勉強達到3000多次,而且還是為數稀少的相關YouTube影片中最高的觀看次數。

這對曾被稱為「20世紀最偉大心靈」的佛洛伊德來說,似乎有點難堪;這位思想巨擘的心理學作品全集在21世紀的修訂問世幾乎被世人視而不見,也彷彿暗示著佛洛伊德思想應該跟著20世紀的逝去而成為過去式。

在當代心理學的主流氛圍中,佛洛伊德思想似乎更顯得格格不入。今天的心理學教科書中,佛洛伊德的理論往往被簡略提及,僅作為心理學史上的一個里程碑。在學術研究中,實徵的量化研究方法主導了心理學的話語權。神經造影技術的進步使得研究者可以直接觀察大腦活動,而不必依賴推測性的理論。

腦化學研究的深入讓我們對神經傳導物質如何影響情緒和行為有了更清晰的認識,這似乎為許多心理問題提供了生物學解釋。遺傳學的突破,特別是在精神疾病遺傳易感性方面的發現,進一步挑戰了佛洛伊德強調早期經驗的觀點。

在臨床實踐中,認知行為療法因其短期見效和易於量化的特點,亦占據了主導地位。藥物治療基於其對腦化學的深入理解,成為許多心理障礙治療方法的首選。與此同時,大數據和人工智慧的應用也正在改變心理健康服務的面貌,個體化的演算法似乎可以取代深度的個案分析。在基因檢測的基礎上,我們甚至開始談論「個體化醫療」,試圖根據個人的基因組成來預測和治療心理問題。

在這樣一個強調生物決定論、速效、可量化和技術導向的時代,佛洛伊德那種深入探索個人歷史、重視主觀經驗、需要長期投入的方法,看起來就像是一種奢侈,甚至是一種過時的做法。

當代心理學似乎在告訴我們,人類心智可以被簡化為神經元的放電模式、大腦區域的活化程度,或是基因的表達模式。心理問題可以透過改變認知模式、調節神經傳導物質水平,或者針對特定基因進行改造來快速解決。

在這樣的學術氛圍和研究前景之下,佛洛伊德思想似乎真的成了「過去式」,而他關於無意識、心理動力和童年經驗的深刻洞見,在這個技術至上、還原論盛行的時代,顯得更沒有立足之地。

然而,就在佛洛伊德思想看似即將被現代科學徹底淘汰的時刻,一股逆流悄然興起。這股逆流不是來自心理學界的保守派,而是來自神經科學的前沿:南非裔神經心理學家馬克・索姆斯等研究者所開拓的神經精神分析(neuropsychoanalysis)領域。

索姆斯不是別人,正是花了30年的功夫完成24冊《佛洛伊德心理學作品全集修訂標準版》的編輯,他也是少數能夠同時橫跨腦神經科學及精神分析兩大研究領域的重量級學者。索姆斯對於精神分析的早期歷史有相當獨到的見解,特別是關於佛洛伊德早期的神經科學研究。

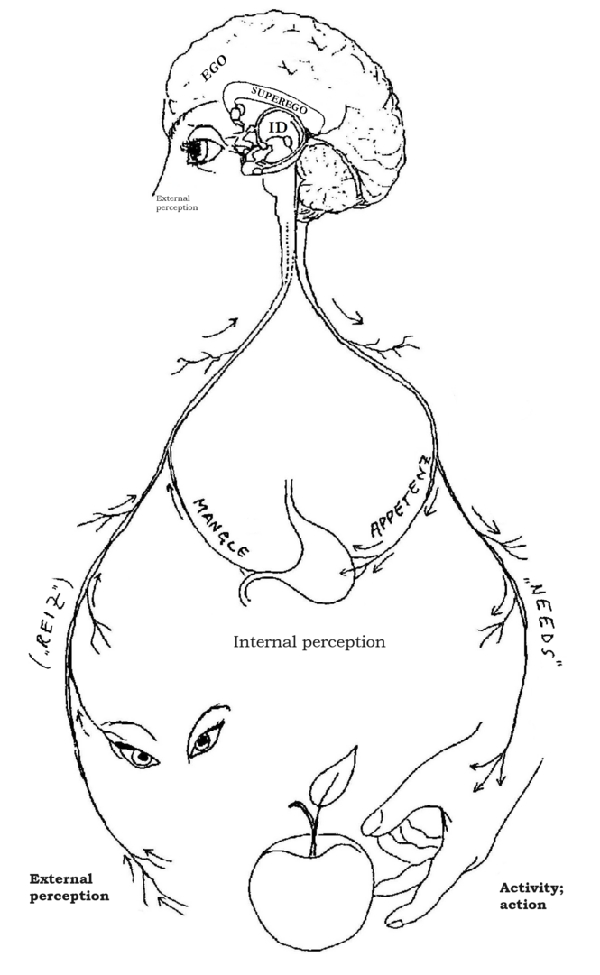

索姆斯在翻譯佛洛伊德早期的神經科學論文時,用了一個饒有深意的概念——「轉折時刻」(a moment of transition) ——來描述佛洛伊德放棄神經科學轉向心理學的那個關鍵時間點。在索姆斯看來,那是一個神經科學尚未成熟到足以滿足佛洛伊德探索人類心智的雄心壯志的時刻。因此,佛洛伊德不得不暫時擱置他的神經科學夢想,轉而發展純粹的心理學理論。

而今天,我們似乎正站在另一個「轉折時刻」的門檻上。只不過這一次,是神經科學的飛速發展讓我們有可能重新審視並驗證佛洛伊德思想。在這個新的轉折時刻中,索姆斯扮演了一個關鍵角色。他的研究工作不僅橋接了佛洛伊德思想和現代神經科學,更為重要的是,它展示了如何用最新的科學工具來重新檢視和發展佛洛伊德的後設心理學洞見。

索姆斯的研究路徑清晰地展示了佛洛伊德思想如何在現代科學框架下得到重新詮釋和發展。從早期將神經科學與精神分析結合,到探討情感的核心地位,再到提出革命性的意識理論,近期還進一步延伸至人工意識領域,索姆斯的工作不斷拓展著我們對人類心智的理解。這一研究路徑不僅證明了佛洛伊德思想的持久生命力,也展示了它在面對當代科技挑戰時的韌性和前瞻性。

在人工智慧和大數據盛行的今天,索姆斯提醒我們,真正的智能和意識可能需要超越純粹的資訊處理,深入到情感和主觀經驗的層面。而這一洞察,正是源自於佛洛伊德對人類心智複雜性的深刻理解。

因此,我們可以說,透過索姆斯等人的工作——亦即神經精神分析這個嶄新的研究領域——佛洛伊德的思想不僅沒有過時,反而在21世紀找到了新的生命力。它為我們理解人類心智,甚至為創造真正的人工智慧,提供了不可或缺的資源。在這個意義上,「重返佛洛伊德」不是一種懷舊,而是當代神經科學從索姆斯所謂的「簡單問題」邁向「困難問題」時的必要步驟。

換言之,索姆斯的「重返佛洛伊德」,是重返佛洛伊德思想從神經科學轉向心理學的關鍵轉折點,並且在當代神經科學的基礎上,重拾那個被佛洛伊德暫且擱置的科學心理學計畫。

➤閱讀佛洛伊德,在其思想中心

若要真的成為一位「以佛洛伊德為師」的臨床工作者,那麼「重返佛洛伊德」的起手式就只能是閱讀佛洛伊德,因為斯人已遠,他的思想火花只能夠在文本的閱讀中找尋。然而要閱讀佛洛伊德,今年熱騰騰剛出版的24巨冊《佛洛伊德心理學作品全集修訂標準版》或許不是最容易、最親民的起點,那是真正有心人才會一躍而入的廣袤大海。

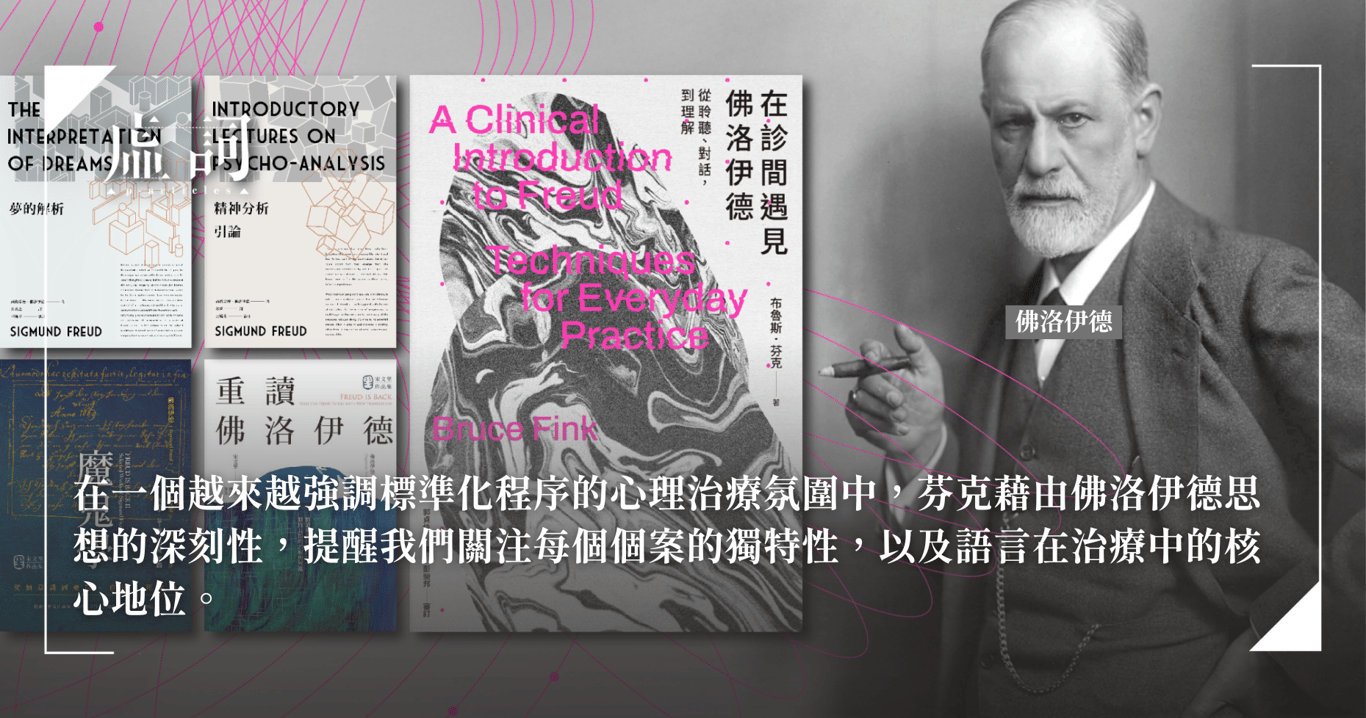

以中文出版品來說,佛洛伊德著作的翻譯書籍,普遍有翻譯水準參差不齊的問題,既使是經過嚴格審訂或優秀的翻譯,例如由巫毓荃教授審訂、左岸文化出版的《夢的解析》、《精神分析引論》,由宋文里教授翻譯、心靈工坊出版的《重讀佛洛伊德》、《魔鬼學:從無意識到憂鬱、自戀、死本能》等,以我多年教授精神分析課程的經驗來說,如果沒有一個好的「領路人」,其實很難靠著自己的努力找到領略佛洛伊德思想的關鍵。

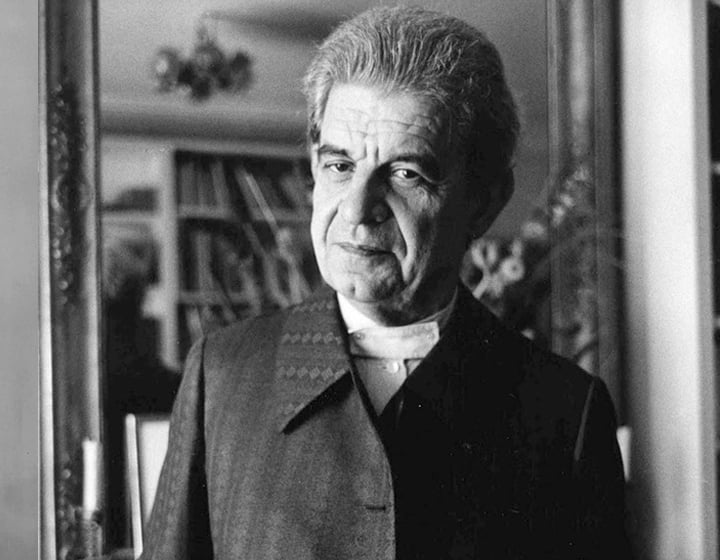

在這個意義上,《在診間遇見佛洛伊德》,對於苦於無人指路的讀者來說,就是一本難能可貴的領路書。在台灣,本書的作者布魯斯・芬克或許還不是一個廣為人知的名字,但在英語世界中,布魯斯・芬克卻是當代最赫赫有名的拉岡派學者之一,他不僅是拉岡思想在英語世界中最重要的翻譯者,他自己的著作,都得到學界及實務界的高度肯定,他也因此被公認為最能將複雜的拉岡思想以明晰的話語加以闡釋的詮釋者。

我們幾乎可以說,布魯斯・芬克是在英語世界中要一窺拉岡思想堂奧時無法跳過的名字。作為當代最著名的拉岡派學者之一,芬克在推廣和詮釋拉岡思想方面做出了無可替代的貢獻,他不僅是拉岡著作的主要英譯者,將拉岡艱深難懂的法語文本轉化為英語讀者可以理解的語言,還透過自己的著作,為英語世界的讀者提供了理解和應用拉岡理論的關鍵。

芬克的重要性體現在幾個方面:首先,他的翻譯工作,特別是拉岡《文集》的完整英譯,為英語讀者打開了理解拉岡思想的大門,不至於因為以往的錯譯誤譯而以為拉岡只是故弄玄虛。其次,他的原創著作,如《拉岡式主體》和《拉岡派精神分析的臨床導論》,不僅深入淺出地闡釋了拉岡的核心概念,還將這些理論與英美臨床實踐緊密結合,為臨床工作者提供了將拉岡思想應用於實務的框架。

更值得注意的是,芬克有著罕見的能力,能夠將複雜的理論概念轉化為明晰、可操作的臨床指導。他的著作《精神分析技術的基礎》就是一個很好的例子,它為臨床工作者提供了具體的指導,幫助他們在日常的臨床實踐中運用拉岡的洞見。

芬克的工作不僅僅是對拉岡思想的傳播,更是一種創造性的詮釋和應用。芬克並非試圖將拉岡的理論與英美心理學傳統直接對接(有時候他甚至明確反對這樣的作法),而是致力於為英語讀者提供一個理解和實踐拉岡思想的框架。這種對拉岡思想的詮釋和應用使得芬克不僅在學術界,而且在臨床界都享有盛譽,被公認為是理解和實踐拉岡思想的最佳嚮導之一。

正是基於芬克在拉岡思想傳播和實務運用上的傑出貢獻,他撰寫的這本《在診間遇見佛洛伊德》就顯得格外引人注目。總的來說,這本書代表了芬克「重返佛洛伊德」的努力,書中再次體現了他將複雜理論與臨床實踐結合的一貫風格。

在《在診間遇見佛洛伊德》中,芬克巧妙地展現了如何將拉岡「重返佛洛伊德」的精神應用到閱讀佛洛伊德上,徹底體現了上述「重返佛洛伊德」的三層意涵。首先,在回到「佛洛伊德文本」這一層面上,芬克不僅仔細梳理了佛洛伊德的原始著作,更透過拉岡的視角重新詮釋這些文本,使讀者能夠在當代脈絡中重新理解佛洛伊德的核心概念。

其次,在回到「佛洛伊德經驗」這一層面上,芬克特別強調了精神分析的臨床實踐,透過豐富的案例分析,讓讀者彷彿能夠跟著在診間跟著佛洛伊德一起思考。最後,在回到「佛洛伊德思想」這一層面上,芬克的書寫展現出一種貼近經驗的思想動力,並融入了拉岡對這些理論的重新闡釋和發展,從而展示了佛洛伊德思想的當代活力。

芬克這種對佛洛伊德的閱讀方式,正是把握佛洛伊德「思想風格」的絕佳典範:在佛洛伊德的思想中心閱讀佛洛伊德。他並不滿足於對佛洛伊德理論的表面理解或簡單複述,把佛洛伊德思想教條化或平板化,而是試圖藉由臨床案例掌握佛洛伊德思想的活潑動態。

不僅如此,透過拉岡的視角,芬克還幫助我們重新發現了佛洛伊德思想中那些最具洞察力、最能啟發當代臨床實踐的元素。例如芬克在本書第三章「如何處理一個夢」及「如何讓人開始對夢進行自由聯想」這種看似僅涉及實務的段落,巧妙地引入拉岡派精神分析的語言(意符/意旨),重新帶著讀者從拉岡派的眼光詮釋對夢的理解,並給出了具體的實務指引。

這種閱讀方式不僅忠於佛洛伊德思想的原初性,也展示了如何在保持理論深度的同時,使精神分析與現代臨床實踐仍有著緊密聯繫。芬克的工作提醒我們,真正的「重返佛洛伊德」不是將其思想視為一成不變的教條,而是將其視為一個活潑的、能夠與當代臨床經驗不斷對話的思想風格。

透過這種方式,芬克不僅為我們提供了一本介紹佛洛伊德理論的入門書,更為我們展示了如何在21世紀的今天,重新發掘並應用佛洛伊德思想的精髓。

對於希望真正理解「談話治療所為何事」、在臨床實務上「如佛洛伊德一般思考」的讀者來說,芬克的這本書無疑是一本極好的領路書,它提供了一個極具啟發性的範例,展示了如何透過深入閱讀,真正掌握佛洛伊德思想的核心,並將其轉化為當代臨床實踐的有力工具。

➤重返佛洛伊德在台灣的意義

在台灣心理學界長期以實證主義和認知行為取向為主流的背景下,本書的出版無疑具有特殊的意義。它不僅為台灣讀者提供了一個重新認識佛洛伊德的機會,更重要的是,它展示了如何在當代重新點燃佛洛伊德思想的生命力。

對於台灣的臨床心理工作者而言,本書提供了一個難得的機會,重新思考「談話治療」的本質。在一個越來越強調標準化程序的心理治療氛圍中,芬克藉由佛洛伊德思想的深刻性,提醒我們關注每個個案的獨特性,以及語言在治療中的核心地位。這種回歸臨床本質的呼籲,對於提升台灣心理治療的品質具有關鍵的重要意義。

對於台灣的心理學研究者和教育者來說,本書展示了如何將複雜的理論與臨床實踐緊密結合。在當前台灣學術界理論與實踐常常脫節的情況下,芬克的這種整合方式無疑提供了一個值得借鏡的範例。

最後,對於對精神分析感興趣的普通讀者而言,本書提供了一個難得的機會,去重新認識那個被誤解已久的佛洛伊德。透過芬克的詮釋,讀者將發現,佛洛伊德的思想不僅沒有過時,反而在21世紀的今天,對於理解人性、探索自我,仍然具有無可替代的價值。

在這個意義上,《在診間遇見佛洛伊德》的出版,不僅是對台灣精神分析文獻的重要補充,更是對台灣心理學界的一次溫和而堅定的挑戰。它邀請我們重新思考:在這個強調速效、標準化的時代,我們是否忽視了人性的複雜性?在追求客觀化、數據化的同時,我們是否遺失了對個體主觀經驗的深入理解?

「重返佛洛伊德」不僅僅是一個學術口號,它代表著一種對人性的深刻洞察,一種對臨床實踐的誠摯態度,以及一種對知識傳統的尊重。在台灣這片土地上,這樣的精神尤其珍貴。它提醒我們,在汲取西方知識的同時,也要保持批判性思考;在追求科學進步的同時,也不要忘記人文關懷。這或許正是佛洛伊德留給我們的最寶貴遺產,也是本書對台灣讀者的最大貢獻。

(文章授權轉載自「Openbook閱讀誌」,原文按此。)

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!