報導》90年代的文藝青年是如何被鍊成的?:訪作家吳明益

- 提問:蔡易澄(台大台文所博士生)

- 回應:吳明益(作家、東華大學華文系教授)

Q:您在1992年時,以〈最後的希以列克〉獲得了「聯合文學新人獎」。這篇小說的意義非常特殊。就外在的意義而言,它得到了對文學新人而言非常重要的文學獎;就內在的意義來說,它顯現了原住民議題很早就出現在您作品中。當年有受什麼原住民議題、作家的影響嗎?是什麼樣的契機促使您寫下這篇作品?最後又為什麼會拿這篇去投獎?(有基於某種得獎策略嗎?還是單純的投稿而已?)

A:〈最後的希以列克〉可以算是我人生中第一篇作品。我自己雖然從高中時開始接觸文學,但當時還不成熟,比較多是技藝上的模仿之作。大學時代,某次去九族文化村,看到了在那裡表演的原住民,也跟對方聊了一陣子,對於原民的處境有些感嘆,後來才寫了這篇小說。

當時,寫原住民議題的作家還不多,我自己也對其他的原民作品沒有什麼認識。小說裡面出現了一些原住民詞彙,像是「希以列克」(泰雅族占卜所用的鳥類)、「馬拉荷」(泰雅族頭目之稱)、「奧圖夫」(泰雅族的祖靈),這些資料在當時都不是隨手可得的。

我印象很深刻的是,當年這篇小說寫完後,給我大傳系的同學閱讀,結果有個女生就很疑惑小說裡為什麼出現很多外國人的名字。這其實也說明我們那個年代中,對於原住民相關的文化都還不是很了解。

當年投「聯合文學新人獎」,其實也只是抱著純粹投稿的心態而已。我身邊沒有熱愛文學的朋友,自己也不知道有什麼文學獎可以投。會知道這個獎,主要是因為參加了「全國巡迴文藝營」。在這個由《聯合文學》雜誌舉辦的文藝營上,因為營隊的宣傳,才得知這個文學獎的存在。

Q:當初除了參加「全國巡迴文藝營」,是否還有參加比較本土的「鹽分地帶文藝營」?對於「全國巡迴文藝營」的印象又是什麼?

A:我這一生只有參加過一次文藝營,就是「全國巡迴文藝營」,其餘的我都沒有接觸過。

當初參加這個文藝營,好像也只有聽幾堂課。後來覺得有些無聊,所以中途離場。比較有印象的是東年和履彊的課。這兩位作家當年都算是《聯合文學》的看板人物,也在文藝營上比較有份量,到處都可以看到他們的書。

履彊算是對我滿有善意的。當時文藝營裡,學員會交自己的作品,給各個組別的導師。履彊就有針對我的作品給了一些回饋,也會鼓勵我們多多投稿。不過後來就沒什麼聯絡了。

至於東年,我跟他就比較有交集。當年「聯合文學新人獎」上,他就是投票支持我的評審。大概在90年代末,開始有電子郵件的時候,我也跟他有幾次信件的來往,後來也有出來喝過一次咖啡。若就作品的內涵而言,在我年輕時閱讀作品的經驗裡,東年的小說也有非常獨特的韻味。

Q:「聯合文學新人獎」一直有文壇入場券的美名。相傳新人創作者只要拿了這個獎,後續在投稿和出版上都會很順遂。您在1992年得獎,但卻沉寂了一段時間,在《聯合文學》雜誌上都不見您的蹤影,似乎沒有獲得應有的得獎效應。這段期間,是否有出版社詢問出版事宜,或有雜誌、報紙主動進行專欄邀稿?或是您主動投稿給報章雜誌卻被退稿的情況?如果有發表不順利的情況,當時有想過具體的原因以及因應之道嗎?

A:我當年在投稿時,對於「聯合文學新人獎」的地位沒有什麼概念。就像前面說的,我其實對於檯面上有什麼文學獎,並不是很清楚。而且就我個人的經驗而言,這個文學獎也沒有帶給我什麼附加效益。後續我有再投稿給《聯合文學》雜誌,但就完全都沒有被用過。

我自己後來會覺得,得獎也是一個機會在頒獎典禮上去認識那些編輯跟前輩們,去讓他們記得你。但坦白說,我完全回想不起來頒獎典禮的畫面,連我到底有沒有去現場都已經不是很確定了。就算有,我肯定也是默默領完獎,跟誰都沒有交談,就自己一個人回家了。

在得了獎以後,我陷入很長一段空白的期間。當時主要投大媒體,不過沒有得到任何的回應。那個時候,我有一個朋友建議我嘗試投稿地方報紙,會比較容易被刊登。但我希望自己的作品能夠被更多人看見,所以還是把目標集中在大報上。

在這以前,我想像投稿到出版社是會收到退稿的。不過現實是,我花了一些錢影印、郵寄,期待作品能被看見,但卻連一封退稿信都沒收到。你會忍不住懷疑,自己的稿件到底有沒有真的被收到。在這種挫折的時光裡,你會去看看大家都在寫些什麼,拿來跟自己比較,然後陷入自我懷疑,心態上就變得越來越扭曲了。

Q:翻看您的第一本小說集《本日公休》,會發現有幾篇作品都刊登在《台灣新文學》上,算是打破了無處可發表的困境。《台灣新文學》創刊於1995年,而您在第三期上就發表了〈老頭〉,其實與這本雜誌非常早就有接觸了。當初是從何處得知這本雜誌的?投稿時抱著什麼樣的想法?是否知道這本雜誌背後的本土傾向?

A:接觸到這本雜誌,是在我服兵役的那兩年。我應該是在書店裡看到這本雜誌的。投稿時,我並不知道《台灣新文學》是本什麼樣的雜誌,只知道裡面的主編是宋澤萊。

為了學習寫作,我在高中時就閱讀了很多文學作品,國外的與國內的都盡可能地去閱讀。當時國內知名的作家我都有讀過,白先勇、陳映真、黃春明、張大春等,其中也包括宋澤萊。宋澤萊在這裡面算是年紀比較小的,但又很勇於表達自己的意見,對他的印象特別深刻。也因為這樣,看到是他編的,就想說投投看。

Q:《台灣新文學》的主編是宋澤萊,其前身《台灣新文化》與後來的《台灣e文藝》也多有他的影子,是這系列本土刊物的靈魂人物。在投稿刊物前,對宋澤萊的哪一本小說比較有印象?知道他個人的本土政治理念嗎?

A:我高中時讀他的《打牛湳村》,覺得非常的感動。他寫作的技巧很好,講述的故事有一定的連續性,透過一系列的小人物故事,來系統性地探討農村問題。他在描繪中間商的剝削、政治黑金的醜惡上,都非常到位。另外,他在寫小情小愛上也別有韻味,有種浪漫的情調,我相當喜歡。

在投稿以前,我並不知道他的政治理念。一直到我投稿作品後,他主動打電話過來,和我聊作品相關的事,在之後的聊天裡才知道他很本土的政治理念。不過,我對此沒有什麼排斥。一來是因為,當時這個平台可以讓我刊登作品,同時也有稿酬可以拿。另一則是因為,宋澤萊在每一期雜誌開頭,都會非常詳細地評論每一篇刊登的作品,很用心地在對待每個人的創作。

Q:宋澤萊在《台灣新文學》上,非常重視新人作家的栽培。每期雜誌的編輯導言,動輒數十頁地在介紹作品,實在是很驚人的事。此外,雜誌編輯主動打電話給投稿者,跟投稿者進行作品上的交流,也是我這一輩寫作者很難想像的。您怎麼看待宋澤萊與《台灣新文學》對新人寫作者的照護?而在文藝作品的交流上,你們具體上都是討論些什麼?宋澤萊的指導,有沒有對您的作品產生影響?

A:當時宋澤萊主動打電話過來,我其實非常的感動。當兵的生活苦悶,之前又投稿不順,突然間有個大作家打給我,而且用昂貴的長途電話聊了很久,讓我覺得自己找到了某種歸屬。除了聊作品上的事,他也會問我將來要做些什麼,是個非常熱情的人。

他第一次打給我時,就稱讚我的作品很好,並要我以後都把作品給他,字數不管多少他都會登。在文學技巧上,他提醒我要更加鋪張地去寫景,去將環境、空間詳實地描繪出來,他認為我有這樣的能力。而我的確也喜歡寫景,只是當時不流行這樣的寫法,以前一直不太敢寫。宋澤萊的鼓勵,給了我不少信心。

我這裡還留有一些他討論文學的相關資料。他會發表在我們社團的網路家族上,或是寄email,把自己每天所思所想寫下來。有些是政治評論,有些是文化觀察,也有針對文學的討論。比方說,他就有跟胡長松討論辛波絲卡的作品。他用很長的篇幅去梳理辛波絲卡的背景,還附上自己的台語譯詩。我對他旺盛的精力和熱情,感到相當的佩服。

印象中我跟他只見過四次面。第一次是「王世勛文學獎」的頒獎典禮,他在台上致詞時一樣很熱情,不過在台下時有一種前輩的拘謹,反倒話變得不多。第二次是在他演講的場合裡,我向他請教台語書寫的問題,他只要我用順手的語言去寫。他一直都以鼓勵代替指導,不會用政治理念去強迫別人要寫什麼,像我寫軍旅、中華商場,他都說繼續寫下去就好。第三次是很多年以後,我們兩個一起擔任校園文學獎的評審。第四次則是更後來,他在前衛出版社出版「大地驚雷」那系列的書,曾和他一起舉辦過新書對談。

當年我投稿幾次到《台灣新文學》後,宋澤萊就要我整理自己的作品,他幫忙投稿至出版社,《本日公休》也因此而誕生。我很感謝他的提拔,也很欽佩他對文藝的熱愛與著迷。

Q:「王世勛文學新人獎」類似於「吳濁流文學獎」,以一年內該刊物上發表的作品為評選對象,綜合考量創作者的發表篇數與創作潛力,非兩大報式的單篇匿名徵文,是本土派裡很獨特的文學獎。您是第一屆的「王世勛文學獎」得主,小說組的評審是宋澤萊和東年。因為雜誌上沒有刊出評審會議,想了解您是否知道自己得獎的原因?對這個文學獎有什麼看法?

A:我在課堂上很常批評台灣文學獎的制度,並會要學生們去看看各國文學獎的規則。日本的文學獎制度有好幾種。一種是特定雜誌的文學獎,徵的是篇幅較長的小說,例如「群像文學新人獎」。另一種是你先發表了作品,然後有個評審團選出得獎者,芥川賞或直木賞都類似這個形式。「王世勛文學獎」也是有它自己的邏輯,也沒有管你有沒有要參加這個文學獎的競賽,它就主動將發表在雜誌上的作品列入評選範疇。

我不知道自己當年得獎的原因。他們打電話過來,通知我得獎,然後我就到現場領獎了。

Q:《台灣新文學》發行了近5年(1995~2000),每期刊物都有特殊的專題(如:「第二波鄉土文學」、「女性自我書寫」、「本省籍第四代長篇小說」、「四六事件紀念」),而每期刊物又有國際名家的介紹、台灣作家的訪問。有沒有什麼是您印象比較深刻的,乃至於影響到您的?您又怎麼看待同時期的本土雜誌如《文學台灣》、《台灣文藝》?

A:我對「國際名家」滿有印象的。我不確定宋澤萊是在哪個場合說過,但他強調台灣作家一定要有國際觀。他提到日治時期的作家,認為當時的作家不只接收到中國的五四傳統,還有包括從日本引進的各種西方文學,接觸到了世界各地的作品,才成為獨樹一格的作家。對我們當代的寫作者來說,掌握世界文壇的動態仍然是非常重要的。

我當時知道《文學台灣》、《台灣文藝》這兩本本土雜誌。研究所時,在李瑞騰老師開的「文學社會學」,我做的課堂報告就是比較《台灣文藝》在李喬擔任主編時的轉變,把兩本雜誌的各期篇目條列分類。不過我當年的稿件都沒有投過這兩本雜誌。

Q:您早年的小說,主要取材自生命經驗,諸如校園、軍旅等。而一直到了1998年時,您開始創作生態散文,在2000年出版《迷蝶誌》並廣受好評,生態書寫成為另類的突圍之徑。在《台灣新文學》第十六期,刊出了〈生日禮物〉,是未收錄在《迷蝶誌》的作品。您怎麼看待《迷蝶誌》在個人創作史的位置?

A:《迷蝶誌》這本書的誕生說來巧妙。如果你注意看他的書系,其實是屬於生活類的,不是文學類的。當年,我大學學妹的姊姊陳靜惠在麥田擔任編輯,在尋找可以出版的書。正巧,我那陣子有寫廣告評論和音樂評論,累積的稿量已足夠出書。原本是打算出這些評論的,但因為評論要搭配廣告的圖像、音樂專輯的封面,不願意授權或是授權費太貴的情況太常發生,所以就只能放棄這個計畫。在那個時候,我手邊另有幾篇生態散文,編輯看過之後覺得可以繼續發展,《迷蝶誌》便在這個契機下誕生了。

寫完這本書之後,因為我當時默默無名,需要找一些知名的作家來推薦。我當時跟陳玉峯和劉克襄都沒有交情,純粹抱著試試看的心態,請編輯把稿件寄給他們,希望可以獲得推薦。後來,劉克襄打電話給我,表示很喜歡我的作品,並可以幫忙刊登書裡的內容到他主編的《中國時報》上。我也是非常地感激他,當時這本書裡的篇章發表到其他的報刊,都不是我投稿,而是劉克襄幫忙投稿的。

Q:《台灣新文學》於2000年結束發行,並在隔年改版成《台灣e文藝》,是「台灣新本土社」的同仁刊物。您成為了「台灣新本土社」的一員,並在第三期接受了胡長松的採訪。在這個社團中,您有參與過什麼活動嗎?跟哪個社員比較有交情?社員們會在你們專屬的網路社團裡發表作品,互相指教嗎?

A:我在社團裡算是邊緣人,一直都沒有參加過什麼活動,也很少發言。印象中有人會在網路社團上面發表作品,但多半回應的都是宋澤萊。活動相關的部分,可能要請教胡長松比較好。

那次專訪由胡長松來採訪,一方面是因為他涉入雜誌的事務比較深,另一方面是宋澤萊希望我們這代的作家能彼此認識。我也因為跟胡長松聯繫、談話過,算比較有交情。當時他就有宏願要寫大量的台語小說,而且日後也真的有毅力地朝這個目標走,成為現在本土很重要的中生代作家。

Q:《台灣新文學》和《台灣e文藝》的封面,清一色都是台灣鄉土畫作,別有一番獨特的韻味。您在《台灣e文藝》裡,也擔任美術編輯委員,在雜誌上面可以看到您的插畫。您怎麼看待這兩本雜誌的美術風格?

A:美編委員的部分,是宋澤萊認為我有美術專長,在問過我的意見後,就放進去了。但事實上我應該都沒有執行美術任務,就只是給插畫而已。

雜誌每一期都用本土畫家的畫作當封面,這點很有意思。早年《聯合文學》雜誌也都是用畫作當封面。宋澤萊提過,文學雜誌如果太醜的話,大概不會有人想買。不過,我覺得宋澤萊也有意識在對抗當時商品化、流行化的浪潮。

Q:2001年,您以〈虎爺〉拿下聯合報文學獎,是台灣非常有指標性的文學獎,其後於2003年出版了第二本小說集《虎爺》。距離1992年同樣獲得指標性的〈最後的希以列克〉,其實也有將近10年的時間,在寫作上也已歷經了不少轉變。您怎麼看待這個時期的小說創作?

A:早年投稿不順的經歷,讓我一直對自己的創作沒有自信。在〈虎爺〉得獎以後,我決定不再去管這些,要走出自己的一條路。當年《迷蝶誌》書寫的過程裡,因為敘事裡有很多科學性的詞彙,不被看好。但《迷蝶誌》得到了台北文學獎的肯定後,我開始有些信心,相信問題不是出在自己。我從那個時候開始,就幾乎只讀國外的文學作品,生態寫作的路線也因而跟台灣不同。我選擇從國外取徑,作品也漸漸看不到其他台灣作家的痕跡,這點也表現在《虎爺》上面。在我早年的小說裡,〈夏日將逝〉、〈複眼人〉依舊都是我很喜愛的作品。

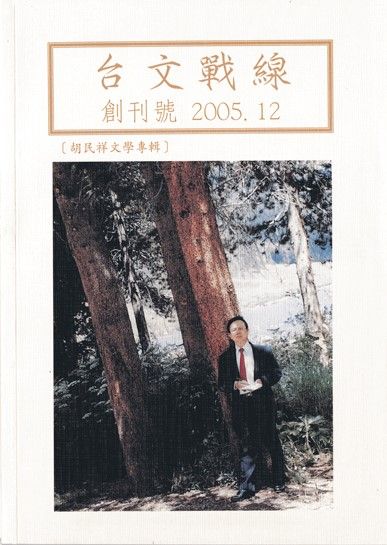

Q:《台灣e文藝》於2002年停刊。後來,胡長松另外在2005年創辦以台語文書寫為主的《台文戰線》,裡頭有不少是「台灣新本土社」的成員。您跟這個《台文戰線》的社群有聯繫嗎?我很好奇這兩本雜誌之間的關聯。

A:書是都會收到的,這本雜誌也啟發了我在小說裡使用台文的模式。但宋澤萊一直有台北文壇跟南部文壇的說法,我住台北,因此活動我都沒能參加,這點很有感觸,文學活動真是有地域性的。

Q:我以前對老師的印象,一直感覺您不是本土氣息很強烈的人,似乎也沒有太多民族政治的批評論述。這次的採訪,讓我稍加釐清了您與這兩本本土雜誌的關聯,也讓我看到了本土的另類可能性。最後,想請您聊聊,怎麼看待自己創作中的本土性?

A:這學期,我請到賀景濱來學校駐校,他在演講時提到一個有趣的概念。他將小說創作區分成兩類:一類是先創造了整個世界,再塑造其中的人物。後者是先創造了人物,再用這個人物拓展出新世界。我覺得這也可以用來比喻這件事:究竟是政治傾向先形成,然後才去寫小說的;還是在寫小說的過程裡,慢慢形成了對這個世界的看法。

我自己是偏向於後者的。我在剛開始寫作的時候,一心只想著要成為作家,沒有什麼本土或政治上的精神。我是在寫作的過程裡,一步步看到政治,在其他人的文學作品,接觸到各種精神與主義。包括像我在「台灣新本土社」裡,會看看他們的文章,特別是談用本土語言、本土文化作為寫作材料,覺得有道理,慢慢建立起自己的本土觀點。

特別是在寫作的時候,所必經的實地調查。可能是騎車走三橫,或者是走遍各地的登山步道,又或者步行環島,這些扎實的生命經驗成為我重要的養分之一。我並不是因為政治立場而去寫本土,而是在實際的生活裡,去好奇,去觀察,最終融入到自己的作品中。我很慶幸我的政治傾向是這樣形成的,是這樣一條路又一條路所走出來的。●(原文於2022-01-24 在OPENBOOK官網首度刊載)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐