水泥地種花:讀Eleana Kim《自然而生的和平》

Eleana Kim, 2022. Making Peace with Nature: Ecological Encounters along the Korean DMZ. Duke University Press

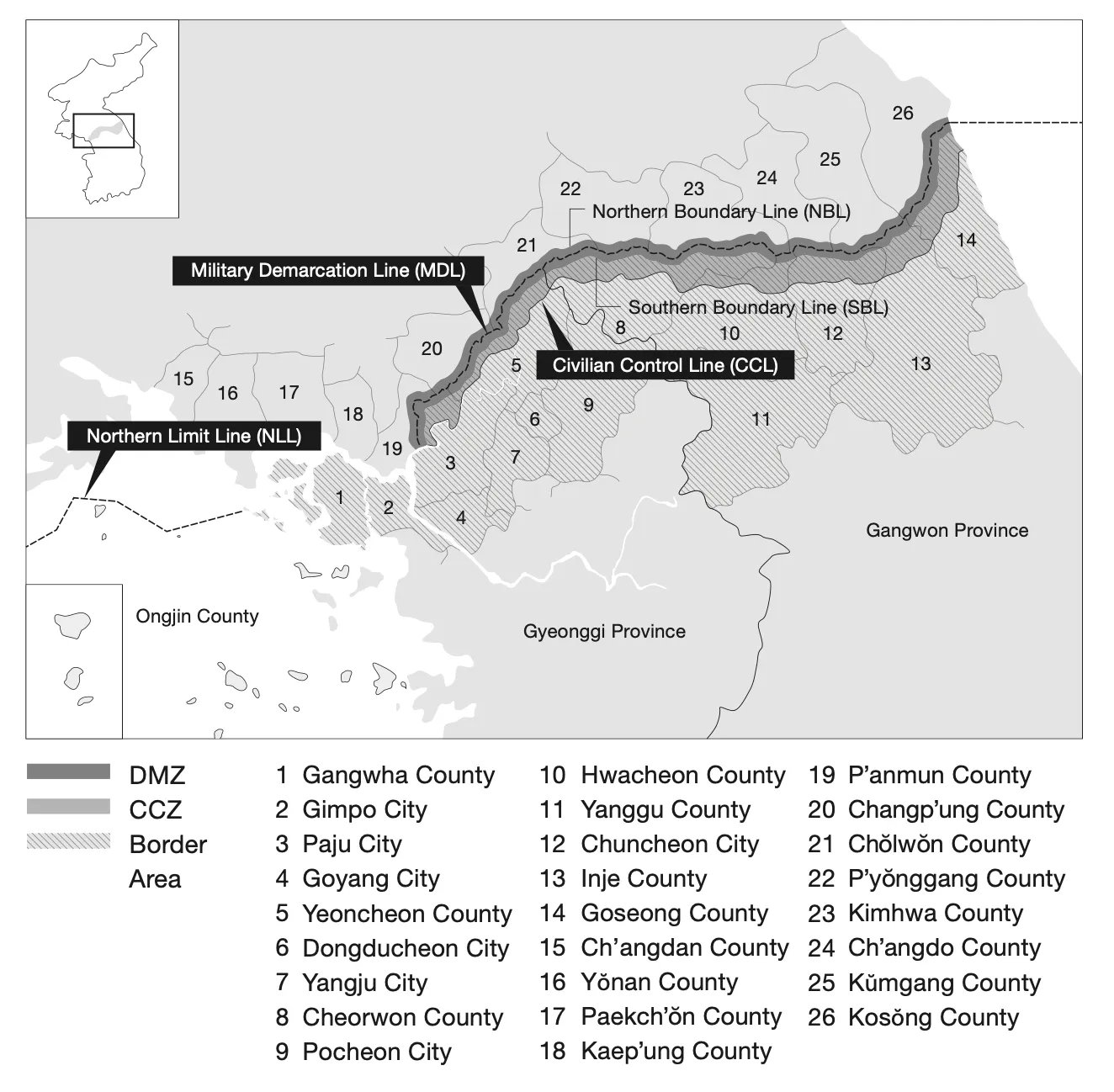

2018年的大事之一是南、北韓領導人的碰面。4月27號,金正恩先在板門店象徵性地踏進南韓與文在寅碰面,兩人隨後在南北韓非軍事區(Korean Demilitarized Zone,簡稱DMZ)裡的和平之家進行會談。到了下午,文在寅與金正恩共同在DMZ種下了一棵1953年生的松樹──1953是南北韓停戰協議那年,松樹旁邊的紀念碑石則補充說明:「和平與繁榮在此種下」。晚餐前,兩人則一同到DMZ旁的步道走走。那天天氣很好,在近無人煙的DMZ裡芒草亂亂生長,配上初春裡樹枝微微的綠芽,讓肅殺的南、北韓領導人對談變得彷彿一次午後日常的散步,顯得有點輕鬆。

然而人類學家Eleana Kim想必不會同意我這麼形容。從2011年開始,Kim就持續關注DMZ和周圍民用管制區(Civilian Control Zone,簡稱CCZ)的環境保育研究與政策。歷經十年寫成《自然而生的和平》,Kim用整本民族誌要呈現的,就是這種「自然與和平在戰地生長」說法的荒謬。

話說從頭,把DMZ的自然生態連結到和平的推手是南韓老牌的雜誌《空間》月刊(월간공간)。1980年,《空間》的編輯部率先在自己雜誌上刊登「和平紀念公園」提案,希望在DMZ豐富而獨特的自然環境裡建立一座公園,並以此作為設想南、北韓未來和平統一的可能。那是恐怖的光州鎮壓事件爆發前幾個月,在尚未民主化的時期討論統一,下場往往因此違反南韓國安法遭致調查或逮捕。神奇的是,或許因為《空間》的編輯部討論立基在DMZ的生態多樣性,又援用了普遍被認為跟政治無關的、大量自然科學家的調查報告,這篇文章非常順利地刊出,並如期成為DMZ未來討論的基石。

南韓民主化之後,在DMZ建立和平公園的討論更加活躍。包括《空間》自己也做了好幾期回顧特刊,再探DMZ蓬勃生長、不受干擾的自然如何成為一片獨特淨土,而這片淨土又如何有可能成為南、北韓和平與統一的試營運地。1990年《空間》五月號,投身DMZ環境保育工作的藝術家Lee Bann甚至如此呼籲:「無論國內或全球報導都正關注著DMZ,這個人類史上獨一無二的空間。(……)我們有必要保護這個象徵著世界(人類)和平的空間。」

於是,從1980年往前走,DMZ裡「放心」生活的自然先是被聯想到和平,接著再投射到南、北韓的和平(統一)圖像,又隨後擴張到世界和平的象徵,DMZ的地位幾乎一路狂飆。但這故事還沒完。千禧年後,隨著新自由主義影響、高度追求經濟發展的情況下,南韓政府更高舉「生態多元」與「和平見證」的大旗,試圖轉型DMZ為旅遊景點。如今,DMZ觀光行程比比皆是,邀請各國的遊客走在曾經的軍事禁地,體會「和平的可貴」。

然而看不到,並不意味不存在。自1950年韓戰爆發,再到後續的停戰與僵持,DMZ和CCZ始終維持著高度軍事化戒備的狀態,從未解除過。Kim提醒讀者不要太快接受DMZ等於和平的說法;相反地,正是因為持續進行中的戰事(包括美軍仍舊駐紮DMZ),才使得DMZ成為現在的自然寶地。換句話說,所謂「不受人為干擾」本身弔詭地就是最大的人為干擾。

衛星導航就是最清楚的例子。2011年Kim剛到CCZ,坐當地生態研究員Dr. Rhee的吉普車過邊境檢查站,然後車上的導航瞬間進到一片空白之地──這(當然)是因為CCZ屬於戰區,衛星資訊必須保密。這個初體驗,Kim說,瞬間讓她警醒,DMZ與CCZ從來不是「自然無害的」無人之地。

人類學家要反對的並非「自然」或「和平」。真正出問題的,是DMZ和CCZ裡頭如鬧鬼一般無所不在、徘徊不去的自然與和平宣稱。在一場座談中Kim聊到自己在演講場合最常播放的投影片──DMZ裡一條軍事圍籬,1970年美國士兵沿線巡邏,到了2011年觀光客沿著同樣的圍籬參觀。兩張照片並置,問題來了:是什麼東西恆久卡在這裡,讓不同人事物繞著運轉?答案不是南韓政府大聲呼喊的自然或和平,而是未曾結束的韓戰,與戰事建設。

這或許也正是為何Kim在《自然而生的和平》裡決定使用「基礎建設」概念來理解DMZ和CCZ。基礎建設的特性之一,正在於它容易隱身在我們習焉不察的日常中,默默運作,直到出狀況了──例如,美軍直到2010年代仍持續在南、北韓邊界埋設地雷。新式地雷又容易遇水而漂,離開原先預定之處,然後誤傷──我們才突然發現生活的種種條件與狀態並非理所當然。

當南韓政府試圖開發DMZ的經濟價值,用其中的繁盛自然作為和平的聯想,進一步放送理想未來的圖像,Kim試著告訴讀者,或許有(很多)種「和平」早已存在這裡。那其實都不是太理想的。例如江原道鄰近DMZ的城鎮(也就是CCZ啦),因為軍事管制也因為城鄉發展的落差,許多年輕人選擇去大城市尋覓更好出路。整個城鎮剩下的,是一群不願或無法離開的老人,以及(被)留在這裡的中年男性。再然後,這些男性困於條件不足,只好透過仲介到中國與東南亞尋覓外籍配偶。於是近十幾年間,這些老人、中年不得志男性、以及因為經濟機會而選擇嫁來此的越南、菲律賓與中國新娘,(被迫)抱團在一起,共同成為CCZ小城居民──同時挑戰了南韓政府非常僅限「大韓民族」的南、北韓統一想像。

又或者鐵原郡的CCZ前線村落,在韓戰爆發後美軍進駐,開始持續埋設地雷。直至今日,當地土地裡仍遍佈許多未爆地雷,誤傷居民事故頻傳。然而直到2010年代前,南韓政府基本上迴避任何善後、賠償議題,不聞不問,等同放棄這片土地與居民。與之相對的是,當地居民拒絕否定自己與土地的連結,進而努力在危機四伏的故鄉與地雷共處的日常。他們學著觀察、跟隨野豬步伐(因為野豬嗅覺靈敏,可以察覺火藥味),也學著了解季節的轉變怎麼影響地雷運作──某位村民說,冬天的濕地會結凍,導致埋藏其中的地雷失效,於是甚至邀請Kim跟他一起去地雷區走走……。

重點是,透過這些技術,當地村民培養出一種與外人區別的土地情感。二戰後,韓國軍政府獨裁時期,這些前線村落成為重點軍事站,當地所有建設都必須經過軍方批准,許多稻田都被埋下地雷,居民甚至被要求簽下「諒解備忘錄」(memorandum of understanding),承認所有死傷責任全歸於個人。正是在這樣處處被限制、干擾的處境下,當地人在1967年起透過清除地雷,試圖重新要回在自己土地上生活的權力。他們拆除地雷以及其他當地遺留的軍廢品,在黑市變賣,以此營生。地雷於是成為當地賴以為生的另類「夥伴」。人類學者如此討論,用意不在抹除地雷造成的傷害。而是要再一次強調所謂「DMZ自然」的荒謬。Kim說,問起自然生態,當地人說得激動,「什麼自然?這裡什麼都被毀了。」相較於虛無縹渺的自然與和平,反而是當地人與地雷的親密(同時並行的是持續發生的誤觸地雷事故),在邊境的荒地真切地掙扎活著。

2014年龍應台辭任文化部長,面對記者採訪時她說,「我笑稱我做文化部長的工作,是在水泥地裡頭種花」。用水泥地種花形容工作開展之艱難,這個比喻其實沒有多高明,但我印象莫名深刻。如今讀Kim《自然而生的和平》,忽然覺得這說法形容南韓政府在DMZ所做的事,特別貼切。只是就像2018年南北韓高峰會那棵「和平與繁榮在此種下」的松樹,花種活了,也請不要忘記DMZ這片水泥地並沒有因此消失。

而另一方面,用Kim講的故事回過來想近年來龍應台與另一夥人有關「和平」的宣言,或許我們也可以追問,那樣的花又是種在什麼樣的水泥地上?

Eleana Kim是紐約大學(NYU)人類學博士,期間受業於Faye Ginsburg、Rayna Rapp等人。目前任職加州大學爾灣分校(UC Irvine)人類學教授。Kim長期關注戰後南韓的國族、身分等議題,第一本書Adopted Territory即討論被送至海外寄養家庭的韓國人故事。《自然而生的和平》進一步將國族議題延伸到自然生態政策,是Kim的第二本書。

關鍵字:基礎建設、人與非人、國族想像、冷戰、南韓

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐