稻田裡的弦外之音:讀James C. Scott《弱者的武器》

James C. Scott, 1985, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press.

我曾經在一個種植水稻的聚落看著人們農忙。四位中年女性組成的工作隊一邊幫一塊田插秧,她們手腳俐落,一邊熱情地跟我聊天。「這工作很累啊!」她們笑著說。一位阿姨向我解釋:「這塊地特別軟,一直以來都很濕,特別難插秧。」

我回到家,把這句話謄寫在我的日記裡,覺得自己學習到了新的聚落地理知識。為什麼這塊地特別濕?是因為灌溉的走向?還是土質的差別?我把它當成田野裡數不盡的小謎團之一。要到很久以後的某一天,我才驚覺,這句話未必是字面上的意思。

這段對話發生的場合,除了四位婦女與我之外,還有一對地主夫婦。他們幫忙搬運秧苗,準備午餐與茶水,同時也注意著工作隊的進度。「這塊地特別難插秧」很可能根本不是講給我聽的風土民情,而是勞資議價的一環。很可能,這是她們在對雇主釋放訊息 — — 你們給的日薪太低,再這樣下去,我們之後不想幫你插秧了。

如果我有早點熟讀James Scott的《弱者的武器》,而且不只專注在他的理論討論的話,或許可以更早意識到這稻田裡的弦外之音。

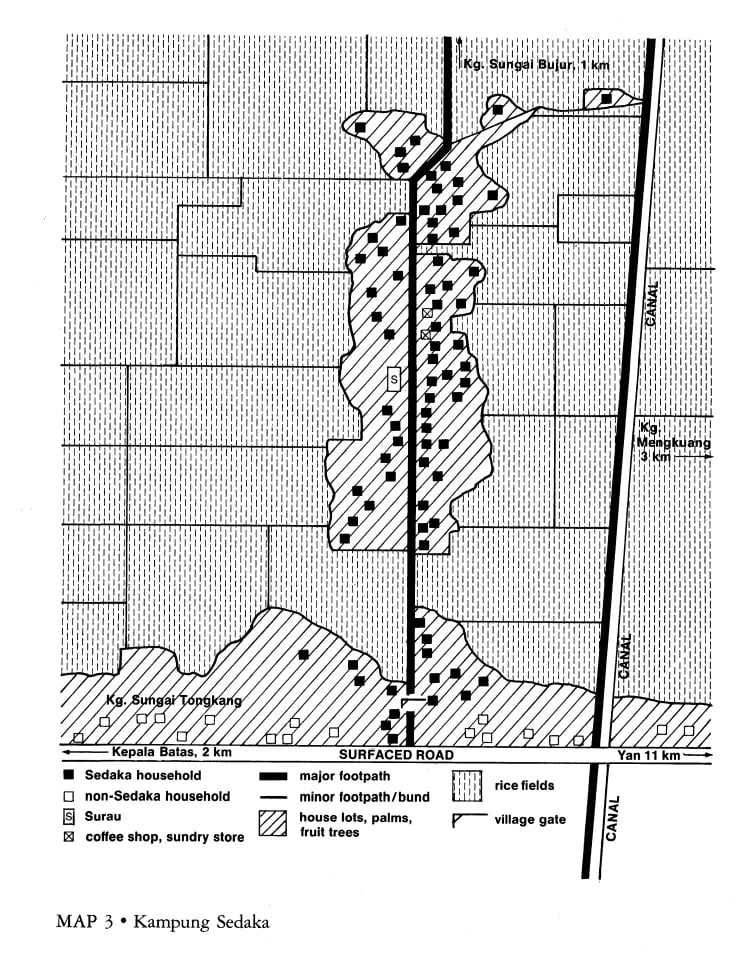

《弱者的武器》是Scott寫過最像民族誌的作品。很大程度上,它仍然是一本討論階級鬥爭的政治理論書,但其中的四個民族誌章節卻像是一顆搏動的心臟,讓書中所有的理論都隱含一股生命力。在很多訪談裡,他一再強調自己只是個「假人類學家」,但這個「假人類學家」卻在1978到1980年之間,在馬來西亞的吉打州一個化名Sedeka、只有七十戶的村子做了十四個月的田野。當時已經四十歲的他第一次長期居住在東南亞。Scott自言,要到他寫完這本書,當時的東南亞研究巨擘,例如Geertz與Anderson,才開始把他當成平起平坐的同行。

《弱者的武器》的主線圍繞著Sedeka村近年來的兩大事件:1972年二穫稻米與1976年大型收割機的引入。在稻米開始二穫的頭五年,村子充斥著繁榮的氣息,舉辦宴會(kenduri)所需的音響設備一年被租借了七十次。然而,大型收割機的出現扭轉了這個局勢。過去,耕作土地狹小的窮人可以在忙完自己的稻田後,成為富人的雇工,賺取額外的收入。如今收割工作消失,婦女也無法拾穗,而拾穗向來是貧困家庭重要的糧食來源。甚至,因為收割機可以收割不平整的稻穗,部分地主開始嘗試不經過育苗的直播栽培,連插秧這份最後的工作都岌岌可危。

租佃關係與生產技術的變化十分快速。1976年,收割機第一次出現在吉打州的穆塔平原;1979年,用機器收割的稻田達到六成;再過一年,機器已經掌控了八成的稻田。到目前為止,這只是一個很典型的「綠色革命」或「資本主義化」故事,故事裡面有勝利者也有失敗者,富者越富,窮者越窮。但Scott關注兩方村民如何講述這段歷史,他認為,一場關於過去十年「到底發生了什麼事」以及「誰應該為此負責」的意識形態鬥爭已經在兩個愈趨分化的群體間展開。貧困的村民說:「機器把我們的工作吃了。」有錢人卻說:「那些村民很懶,不願意工作。」富人避談自己獲得的好處,誇大窮人獲得的好處,窮人則努力強調自己的損失。富人說:「我們都是農民,為什麼我們要給他們天課(zakat)?」他們認為這不符合伊斯蘭的規範,因為那些窮人不是「真正的窮」。而窮人在私底下譏諷富人汲汲營營,只在意「此世」,必定會遭受神的報應。

這場意識形態鬥爭始終沒有演變成大型的階級衝突,而是發生在流言蜚語之間。窮人難以團結起來,不僅是因為複雜的親屬與政治關係,更因為他們與富人還是有共同利益,包括穀物價格與馬來人的政治地位。幾乎所有人都同意二穫稻米改善了他們的生活。Sedeka村終年米穀充足,人們也用這份收入修繕房屋、購買機車。對窮人來說,真正的轉捩點還是收割機。原本,富人必須回應傳統社會裡的親屬義務,現在只需要跟外來的機器老闆簽訂一張冰冷的合約。許多村民意識到自己不再是水稻生產的必要元素。

窮人第一次發現自己期待洪水,因為洪水越大,收割機越難行駛,留給他們的工作機會就越多。Scott說,連天氣都成了階級問題。1979年的收割季即將結束時,一台收割機卡在了鄰村的黏土裡。十來位村民騎機車過去看熱鬧。此後的十天,許多人都去「朝聖」這台收割機。收割機老闆氣急敗壞,每天和工人嘗試不同方法,卻只是讓機器越陷越深。村民歡欣鼓舞,熱切地討論這件事為地主帶來的巨大損失。一個星期之後,只剩下駕駛室浮在爛泥之上,對比一旁人力收割的豐收景象。最終,收割機老闆請來一幫苦力,把機器拖出田裡,人們認為他應該是藉助了巫師的力量才得以脫困。

那幾年,吉打州各地的小農奮力抵抗收割機,常見的手段包括拆掉電池、破壞配電器與汽化器,把泥沙倒進油箱,但這些抗議低調且謹慎,通常發生在夜裡,事後也沒有人會承認。在Sedeka,插秧的婦女工作隊曾經聯合起來,透過中間人傳達她們不願意為前一個季節使用收割機的地主插秧,甚至警告地主如果機器壞掉或陷進爛泥,她們不會幫忙。當插秧的季節來到,工作隊沒有公開與地主決裂,而是技術性拖延,宣稱自己很忙,直到地主放話說要找外地人來插秧,這場罷工才宣告結束。

弱者的武器是聊八卦、訕笑、造謠、逃跑、拖延、裝傻、偷竊、暗地裡搞破壞。如果社會科學家只期待偉大的階級革命,必定會錯失這些看似小打小鬧的「抵抗」。這是《弱者的武器》最知名的論點。Scott沒有天真地覺得這些抵抗是窮人的救贖,卻提醒我們至少要留意這些充滿創意的生存策略,而他對這些策略的掌握,來自於對稻作社會的細緻觀察。

打穀是一個經典的例子。打穀工人的薪資取決於麻布袋的數量。一般來說,只要打兩三下就可以使八九成的穀粒脫落,但是如果要打得更完全,得繼續敲打六七下。因為按布袋計酬的關係,加快速度對工人更有利,沒有必要花更多力氣與時間把稻穗打乾淨。同時,那些沒有脫落完全的穀粒,事後還可以被拾穗的妻小回收。據說,許多工人甚至會在收工前用稻穀裝滿口袋,地主對這件事也睜一隻眼閉一隻眼。

這些觀察讓Scott觸及了人類學田野工作的核心難題之一:當面對面的談話其實被更大的權力脈絡所包覆,研究者該怎麼理解意圖與行動之間的關係,以及留白的沉默?那些打穀時刻意不認真、回家前口袋裝滿稻穀的工人,他們是單純的小偷,還是也算是反抗者?倘若行動者連行動本身都不會承認,那我們又該怎麼得知他們的意圖?

我在稻田裡遇見的插秧阿姨,到底是單純在跟我解釋土質,還是這裡面也有一套隱藏的文本?這是田野裡面無法探問、就算問了也無法得到確切回答的問題。Scott認為,弱者的保障仰賴於匿名與緘默,而意圖體現在行動之中。他對不平等的診斷是悲觀的,但在「底層如何說話」的老問題上,似乎留下了一點樂觀的空間。

《弱者的武器》是政治理論書,也是馬哈迪時代的馬來西亞農村紀錄,放在1980年代的東南亞民族誌裡毫不遜色。此後的他暫時離開了稻田,走向森林、高地與河流,終其一生都在思考不同時空背景下農民與權力的關係,每一本書主題不同卻又高度連貫。一位自謙為「假人類學家」的跨領域學者,真正拓展了人類學的邊界。因為他,我們得以聽懂更多弦外之音。

James C. Scott(1936–2024)是美國政治學家、東南亞研究學者。1967年,他在耶魯大學(Yale University)取得政治學博士,師承Robert Lane。他在越戰時代轉向農民研究,包括早期代表作The Moral Economy of the Peasant (1976)。在奠基於馬來西亞田野工作的Weapons of the Weak(1985)之後,他陸續出版了四本專著。他是美國文理科學院的院士。

關鍵字:政治人類學、霸權與抵抗、階級、水稻、農業研究、東南亞

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐