布哈拉旧游记:英俄大博弈、中亚革命与经学院里的旅游市场

这是一篇旧文,2019年乌兹别克斯坦旅行,这次旅行是我在疫情前最后一次国外旅行,也收录在我的书《盲目流动》中。

从铁尔梅兹去布哈拉没有直达火车,要绕很大一圈,也没有直达大巴车,我只好雇了一个司机带我过去,除了一路和狡猾的司机斗智斗勇之外,整个旅途还是很好的。那个司机贪婪到连上厕所都希望我来替他付费(而且这个国家无论什么样的厕所都要收费,如此比起来,免费公厕可能是中国难得的社会主义遗留了),但他最后在布哈拉帮我找的旅馆性价比非常高,就在老城中心旁边又不会很吵,房间很大早餐也不错。

在撒马尔罕的时候,我一度失望于城市的商业化氛围,虽然这颇有些旅行者的一厢情愿。但是到了布哈拉,我才意识到相比之下撒马尔罕是多么富有生活气息,布哈拉才是一座真正的主题公园。我试图说服自己,商业化本身就是这座城市在古典时代的气质,如今不过是经历了苏联时代的计划经济之后,重新回归了商业传统当中,虽然这种回归传统非常用力过猛。

无论是乌兹别克斯坦还是中国都有这个特点,就是如果政府主导想要宣扬回归传统,一定会挖掘出传统中糟糕的那些东西,而好的传统基本不会被鼓励,这种甄别方式能够如此精准地挑出最烂的,也是让我感到颇为好奇的。

我之前去土耳其和伊朗,在店里看东西即使什么都不买,店主也会乐于笑脸聊天,但是在乌兹别克斯坦,尤其是景点周围的店铺,如果不买东西,店主就会马上露出不高兴的冷脸。这种冷脸大概是社会主义国营商店的遗留,还没有真正把传统丝绸之路上的商业文化找回来。

在来到布哈拉之前,我对这座城市的想象是一个神圣的宗教与学术之都,毕竟这里是伊斯兰世界最著名的学者之一伊本·西那的故乡,同时又诞生了最重要的宗教学者布哈里和影响深远的苏菲教团创世人巴哈乌丁·纳格什班迪。

一切和期待的都不一样。

我进入布哈拉老城区中心,看上去便利的旅游指示牌显现出在这个旅游服务并不发达的国家里存在一个比较超前的区域。利亚比·豪兹(Lyabi-Hauz)是布哈拉老城的中心,也是游客们主要聚集吃饭休息的地方。利亚比·豪兹有着布哈拉老城里少数幸存的池塘之一,苏联时代之前布哈拉老城里有许多池塘,但缺少维护滋生疾病,大多在上世纪2、30年代被填平,利亚比·豪兹之所以能够幸存,因为这里是16、7世纪宏伟建筑群的核心。

利亚比·豪兹建筑群的历史与纳迪尔·迪万·贝吉(Nadir Divan Beghi)这个人有关,他是布哈拉埃米尔伊玛目·库里·汗(Imam-Quli Khan)的大臣,也是埃米尔的叔叔。

纳迪尔修建这片建筑群的时候,附近有一座大房子属于一个犹太女人,纳迪尔认为这里是挖池塘的理想地点,但犹太女人拒绝了他收购房屋的提议。纳迪尔将她带到埃米尔面前裁决,但是布哈拉的伊斯兰法官们认为,纳迪尔想要获得这片土地必须征得犹太女人的同意。

因为没能买下犹太女人的土地,纳迪尔想了一个很缺德的办法,他在附近建造了一个小型水库,挖了一条灌溉水渠,水破坏了犹太女人房子的地基。犹太女人找到纳迪尔,他再一次表示愿意以合理的价格购买她的房子,但是犹太女人拒绝了这笔钱,她希望纳迪尔将一块土地给犹太人用于修建会堂,纳迪尔同意了。

这块土地就是布哈拉的犹太区,犹太会堂和池塘几乎同时出现,作为这座城市宗教宽容族裔和睦的象征。尽管纳迪尔采用了缺德的方法获得土地,但对于他的身份来说还算是文明了,伊斯兰法学家们的裁决也被视为穆斯林社会对犹太人的保护。

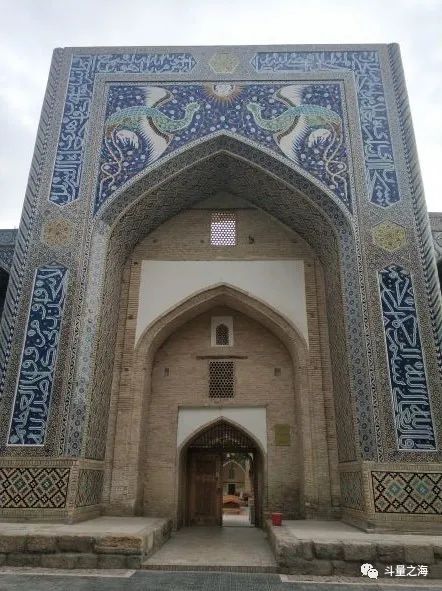

利亚比·豪兹周围的清真寺和经学院难免让人有些审美疲劳,纳迪尔经学院原本是一座商人旅馆,但建好之后埃米尔来视察,以为是一座经学院,于是就真的改成了经学院,现在这座建筑又回到了最初建造时的功能,里面全都是一个个小房间组成的店铺。

今天布哈拉几乎全部的经学院都被改造成大型旅游市场。如果不考虑其中昂贵的手工特产之外,纳迪尔经学院的外墙倒是值得一看,可以和撒马尔罕的谢尔多尔经学院对照,纳迪尔经学院墙面上绘制了孔雀(也可能是西方的凤凰菲尼克斯)叼着羊的图案,中心也是人面太阳。

我在池塘边坐着休息,看很多人在这里拍婚纱照,池塘边有一张榻,四个乌兹别克大爷坐在上面玩牌,本来应该很具有本地生活化的场景,在这样一个旅游景点显得格外突兀,一群游客在拍他们,我就想他们是真在玩牌,还是在当演员呢?

总之,布哈拉给我的初印象,就是曾经的伊斯兰经学院里全是面向游客的店铺和表演。如果说撒马尔罕是官办旅游商业,民间本身生活气息保留还好,那么布哈拉就是敞开了全民旅游商业。一个国家有钱的时候还是要大修土木,这样后代落魄了,靠吸引外国人来旅游坑点钱也能凑合活着。

利亚比·豪兹广场上最吸引游客合影的是骑着毛驴的纳斯尔丁雕像。我之前去土耳其的时候,当地人说纳斯尔丁是个土耳其人,塞尔柱王朝时期出生在科尼亚,是一位苏菲智者。但乌兹别克人认为他出生在布哈拉,维吾尔人当中也有纳斯尔丁的传说,就是阿凡提。从塔里木盆地到小亚细亚,半个多亚洲都知道纳斯尔丁非常聪明,可能因为整条丝绸之路沿线国家要么是暴君,要么是奸商,不斗智斗勇哪行呀,生活在残酷地区的人们必须崇拜智慧。

在池塘的西北角是地基下沉的玛戈吉阿塔清真寺(Maghoki-Attar),历史非常古老,考古学家曾在这里挖掘出公元5世纪的琐罗亚斯德教神庙和更早期的佛教寺庙。蒙古入侵的时候,当地人用沙子把清真寺埋了起来,建筑的地基很低,现在周围也都是考古挖掘现场。

在布哈拉第一座犹太会堂建成之前,犹太人与穆斯林共同使用这座清真寺作为宗教场所,犹太人在穆斯林之后进行礼拜。现在这里被改成地毯博物馆,展出布哈拉本地生产的精美地毯,地毯编织工艺也是布哈拉在丝绸之路上的特产。有趣的是,我在博物馆里面发现了一件绣着阴阳与河图洛书图案的地毯,工作人员说这是来自中国的学生在布哈拉学习地毯工艺留下的作品。

从地毯博物馆继续向西走,经过几条售卖千篇一律旅游纪念品的商业街,就到了布哈拉老城的象征——喀龙宣礼塔(Kalon Minaret),喀龙清真寺周围的城区一直都是这座城市最核心的部分。

1127年,喀喇汗国统治者阿尔斯兰·汗(Arslan Khan)修建了喀龙清真寺,在蒙古人征服布哈拉的时候,以为这座清真寺是可汗的宫殿,就保留了宣礼塔,也有说法是蒙古人惊叹于这座宣礼塔的高大雄伟,认为不该毁掉它。然而,清真寺本身建筑并没有幸免于大火,之后许多年里这座清真寺一直是废墟。

喀龙宣礼塔的尺寸在这片城区格外显眼,明显超过了清真寺宣礼塔的实用功能,所以学者们猜测这座宣礼塔可能沿袭琐罗亚斯德教的光明塔。在布哈拉汗国时期,这座高塔承担了另一项功能——处决示众,布哈拉的统治者把不受欢迎的人从上面推下来,当众摔死。

很多城市都有一座阳具一样的地标,往往象征着对权力和财富的炫耀,显然布哈拉的统治者选择了其中最残暴的一种表达。

喀龙清真寺和撒马尔罕的比比哈努姆清真寺差不多大,但在建筑风格上却有很大不同。这座清真寺被一个大的蓝色瓷砖穹顶所覆盖,环绕清真寺内部庭院的长廊有288个穹顶,被208根柱子支撑着,一个高大的瓷砖拱券门面对庭院,可以由此进入主礼拜殿。

从喀龙清真寺前往外城的途中,我路过一座监狱博物馆,这座博物馆本身可看的内容不多,主要展示曾经布哈拉酋长国的刑罚照片和刑具。我走进这座监狱里,发现里面有一个巨大的坑,当地人把这里称为虫坑,统治者会把他最不喜欢的囚犯扔进去,让他们在虫子与老鼠当中忍受饥饿与痛苦。

我突然想起以前看过关于这个虫坑的故事,这里曾经关押过两个英国人,他们的经历被西方世界当作献身于荒蛮东方的英雄故事,这两个人背后的历史就是英国与俄国争夺中亚、阿富汗和印度的大博弈。

1831年,亚历山大·伯恩斯上尉(Alexander Burnes)对印度河的勘测打通了英国前往中亚的道路,他进入阿富汗,经过兴都库什河到达布哈拉,成为最早为英国提供中亚情报的人,回国后出版了《游历布哈拉》。

1838年,英国查尔斯·斯托达特上校(Charles Stoddart)抵达布哈拉,打算与纳斯鲁拉·汗(Nasrullah Khan)结盟。斯托达特的任务是要说服布哈拉统治者释放俄罗斯奴隶,消除俄国可能入侵的借口,并与英国签署友好条约。纳斯鲁拉·汗恼怒于斯托达特没有带来礼物也不鞠躬,更重要的原因是斯托达特只带了一封印度总督的信,但纳斯鲁拉·汗认为他和英国女王才是对等的地位,于是将斯托达特囚禁在监狱的虫坑中。

1841年,亚瑟·科诺利上尉(Arthur Conolly)到达布哈拉,试图说服纳斯鲁拉·汗释放斯托达特,但也被关了起来。随着英国军队在阿富汗的军事失利,以及寄给维多利亚女王的信没有答复,纳斯鲁拉·汗在1842年处决了这两个人,他们在雅克城堡前的广场上被斩首。

我沿着这两个英国军官从监狱被押往行刑地点的道路来到雅克城堡,这是一座巨大的堡垒,除了作为军事要塞外,也是一个小型城镇。城堡里曾经居住着布哈拉周围地区的贵族们,布哈拉埃米尔在这里接待各地使者,与大臣们开会。

城堡在布局上类似矩形,入口由两座18世纪的塔楼构成,塔的上部通过走廊与房间和露台相连。我在老照片上看到,城堡面前的广场曾经是集市,埃米尔站在城楼上可以俯视他的臣民,广场也是宣布法令和公开处决犯人的地方,查尔斯·斯托达特和亚瑟·科诺利就是在这片广场上被处决的。

今天这座城堡被改造为博物馆,展出了关于布哈拉酋长国和埃米尔家族的历史。我在城堡的一个房间里发现了一幅彩色照片,照片上是末代布哈拉埃米尔穆罕默德·阿里姆·汗(Mohammed Alim Khan),他身穿蓝色衣服头戴白色头巾坐在椅子上。这张照片非常有名,拍摄者是俄罗斯摄影家谢尔盖·米哈伊洛维奇·普罗库丁·戈尔斯基(Sergey Prokudin-Gorsky),他开创了彩色摄影技术,记录了俄国很多地方,留下了20世纪初珍贵的历史资料。

穆罕默德·阿里姆·汗曾在圣彼得堡学习,接触了很多俄国文化并带回到布哈拉宫廷中。他在1910年继位后,最初试图推广一些现代化改革,但不久之后保守派控制了国家,原本支持改革的阿里姆·汗也开始认为现代化并不适合他的国家。

1918年3月,青年布哈拉党(Young Bukharians)联系塔什干的布尔什维克,告诉他们布哈拉人已经准备好革命。当布尔什维克军队到达布哈拉,要求埃米尔将城市交给青年布哈拉党时,埃米尔采取了武装对抗的态度,击溃了布尔什维克军队。

随着俄国内战结束,新政权开始有足够的力量和精力对付布哈拉埃米尔。1920年,一支红军部队袭击了布哈拉,指挥军队的是著名的红军领导人米哈伊尔·伏龙芝(Mikhail Frunze),经过4天的战斗,布哈拉被攻陷,城堡内大部分的建筑被摧毁,今天看到的建筑基本都是后来重建的。

阿里姆·汗逃往喀布尔,1944年去世。他的女儿舒克里亚·拉德·阿利米(Shukria Raad Alimi)曾担任阿富汗广播电台的广播员,1979年苏联入侵阿富汗后,她与家人逃到了巴基斯坦,然后又到了美国。城堡的导游说,几年前末代埃米尔的后人还曾经回到布哈拉,来城堡里参观过。

我走到城堡的街对面,曾经埃米尔的官方清真寺波洛·哈兹清真寺(Bolo-Hauz Mosque)正在维修中,隔一条马路是1927年修建的水塔,现在改造为一个观景台,我在观景台下面找到一家露天餐馆吃午饭。

关于青年布哈拉党的故事很有意思,第一次世界大战奥斯曼帝国战败投降,苏丹罢免了担任战争大臣的青年土耳其党领袖之一的恩维尔帕夏(Enver Pasha)。在军事法庭审判中,恩维尔本人缺席受审,逃离了土耳其。青年布哈拉党正是受到青年土耳其党的启发在1916 年建立的,融合了本土的意识形态和革命重点,后期开始投靠布尔什维克,和恩维尔的青年土耳其党走了不同的方向。

恩维尔辗转去了德国,在那里他接触到德国共产党,1919年恩维尔前往莫斯科会见了布尔什维克领导人。1921年11月,恩维尔被列宁派往布哈拉,帮助镇压亲埃米尔的突厥斯坦民族主义者起义。

恩维尔到了布哈拉之后,与起义领导人进行了秘密接触,叛逃到了起义者一方,试图实现他的泛突厥斯坦梦想。青年布哈拉党与恩维尔政见不同,坚定站在了布尔什维克一边。由于恩维尔军事经验丰富,以及身边跟随了很多奥斯曼旧军官,一开始获得了很多次军事胜利,最后1922年在杜尚别附近的一个村子遭到红军骑兵突袭阵亡。

吃过午饭后,沿着青年布哈拉党的建立线索,我要去拜访一座老宅子。这座老宅子的主人就是青年布哈拉党的领导人之一,也是乌兹别克第一批共产党领导人法伊祖拉·霍贾耶夫(Fayzullo Khodzhayev)。

青年布哈拉党在1920年占领了布哈拉,组建了布哈拉人民苏维埃共和国政府,法伊祖拉·霍贾耶夫被任命为政府领导人。随着1924年乌兹别克苏维埃社会主义共和国成立,霍贾耶夫成为革命委员会主席,担任政府首脑,之后又成为苏联中央执行委员会主席之一。

在部分乌兹别克人看来,霍贾耶夫出卖自己的同胞投靠布尔什维克。因为在二月革命后,克伦斯基临时政府确认了布哈拉汗国的独立,1918年后的新政权一开始也只接收了俄国属突厥斯坦地区,建立了突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国,维持了布哈拉汗国的独立。由于青年布哈拉党的挑唆,导致红军最终决定进攻布哈拉汗国。

但是霍贾耶夫同样反对斯大林的强权,这也导致他在三十年代的大清洗中被处决。虽然1966年霍贾耶夫被平反,但在乌兹别克斯坦他仍然是一个有争议的人物。今天在乌兹别克斯坦对他的纪念很少,他家的这座老宅子也只被称为当地富商的房子,很少强调霍贾耶夫本人,反而在里面陈列了一些反映苏联时代对乌兹别克人镇压和迫害的内容。

霍贾耶夫让我想起一个人,新疆三区革命中的阿合买提江,如果他不是在建国前飞机失事,而是活到建国后担任重要官职,那么他在维吾尔人心中的地位和意义会不会和现在区别很大呢?

我在前面到过的雅克城堡仅仅是布哈拉的内城,要走到非常荒芜的外城还有很长一段距离。我经过了一个圣地,阿尤布陵墓(Chashma Ayub Mausoleum),也就是旧约中的犹太先知约伯,传说他来到这里用手杖击打地面,出现了一眼泉水,他的陵墓就在泉水的旁边,现在人们还会来这里接水喝。

这是一个很重要的遗迹,苏联人来到布哈拉之前,这里的人酷爱水池但水污染严重,瘟疫横行人们寿命很短,苏联人抽干了城里的水池,当地人才健康了很多。在古典时代,伊斯兰世界的公共卫生条件是拥有相对优势的,这可能来自源于伊斯兰教要求中对清洁的重视,比如宗教活动前的清洗,所以近代问题的出现不是因为不重视卫生,而是城市管理水平和技术落后。

城市的公共生活质量是一个统治德性的问题,虽然苏联的统治德性在西方看来是低到地板的,但是到了东方就变成天花板了,苏联的城市公共管理水平是建立在从彼得大帝开始向西欧学习了两百年的基础上,而把其中发挥正常的一小部分拿到东方就高级的不得了。这也是俄国-苏联入侵中亚给这片土地带来的客观好处,强行中断了前现代国家不可避免的糟糕下沉。

经过阿尤布的陵墓,我走进一个公园,看到一座高大的红褐色石砖镂空建筑,这是萨曼尼陵墓(Ismail Samani Mausoleum),中亚伊斯兰建筑最古老的历史遗迹之一。蒙古人入侵时,陵墓被洪水淹没在泥土中,因此免遭破坏,直到1934年才由苏联考古队发现并挖掘出来。

这大概是这座城市当中和波斯-塔吉克有关的最重要的遗迹,伊斯梅尔·萨曼尼出生在撒马尔罕,他统一了萨曼尼王朝,在他统治时期帝国达到了顶峰,波斯文化渗入到中亚的核心地带,古兰经第一次被完全翻译成波斯文,以古典诗歌为代表的波斯文学非常发达,著名的诗人菲尔多西就是在这一时期写下了他的伟大作品《列王纪》。

穿过公园,道路变得荒芜泥泞,不远处是残存的布哈拉外城城墙,这些昔班尼王朝时期修建的城墙很多地方都已经坍塌破损,只有大门由于旅游景观的缘故得到了重建。我沿着外墙往回走,找到被包裹在老城居民区中的查米纳(Char Minar),也就是《孤独星球》中亚版封面上的那座建筑。

这座建筑由于四座塔而著名,一般认为是一个举行苏菲仪式的学校。虽然建筑名字的意思是四座宣礼塔,但那四座塔并不是宣礼塔,而是装饰作用,被认为代表基督教、伊斯兰教、犹太教和佛教,建造者希望融合其中的相通处。

在这座建筑对面是一个出售纪念品的摊子,尽管店主信誓旦旦声称他的东西都是当地手作的,但我却在一个铜器底部发现了一个没有撕掉的标签,上面写着Made In India。

在布哈拉的最后一天,我回到利亚比·豪兹旁边去拜访犹太会堂。今天的犹太会堂已经成为一个著名的旅游景点,但里面依然进行着犹太教的宗教活动。布哈拉犹太人这个称呼是16世纪访问中亚的欧洲旅行者发明的,当时中亚大多数犹太人都生活在布哈拉酋长国,因此被称为布哈拉犹太人。

到了18世纪,布哈拉犹太人遭到歧视和迫害,犹太会堂也被关闭。1793年犹太拉比约瑟夫·迈蒙(Yosef Maimon)来到布哈拉,发现当地犹太人生活和信仰状况非常糟糕。迈蒙成为布哈拉犹太社区的领袖,他将本地犹太人的米兹拉希犹太传统(东方犹太教)改为塞法迪犹太传统(Sephardi),教育和复兴犹太教信仰。

1843年,约瑟夫·沃尔夫(Joseph Wolff)在寻找以色列遗失部落的旅行中拜访了布哈拉犹太人,他的探险日记提供了关于布哈拉犹太人生活和习俗的宝贵信息。沃尔夫另一项更出名的任务是寻找两个失踪的英国军官,就是我前面提到的被布哈拉埃米尔处决的斯托达特和科诺利。

1865年俄国军队接管了塔什干,大批犹太人离开布哈拉搬到俄属突厥斯坦地区。从1972年开始,乌兹别克斯坦的犹太人开始移民到以色列和美国,主要在纽约的皇后区。

在离开布哈拉之前,我还要去拜访一座东正教堂。布哈拉的东正教堂非常少,因为东正教会在布哈拉酋长国受到很大的限制。离开老城区走过一段路之后,我来到棕色砖石建筑的圣天使长米哈伊尔教堂,教堂里只有一位老先生负责扫地和维护蜡烛与圣像,还有一位女士负责为教徒提供宗教物品和日常的捐赠登记。我用谷歌翻译了一下教堂内的布告,活动内容还是很丰富的,应该是一座比较繁荣的教堂。

1860年,俄国东正教徒开始来到布哈拉,在当时的布哈拉城外郊区建造了一座木制教堂,称为圣亚历山大·涅夫斯基教堂。1872年教堂被大火烧毁,之后在1875年建造了一座新的砖石教堂。这座教堂最初也是俄国突厥斯坦驻军使用的教堂,1929年教堂关闭改为仓库,1992年重新投入使用,命名为圣天使长米哈伊尔教堂。

布哈拉的俄国遗迹很少,俄国人建设铁路的时候绕过了布哈拉老城,在16公里之外修建了新布哈拉,也就是铁路移民定居点,叫卡甘(Kogon)。俄国把相关的行政管理机构,包括与布哈拉汗国之间处理外交事务的部门都设立在卡甘。

今天布哈拉的火车站依然在卡甘,火车站附近最突出的建筑是埃米尔行宫,布哈拉埃米尔修建这座宫殿本来打算接待沙皇尼古拉二世,然而宫殿建成之后,埃米尔本人从没在这儿住过,沙皇最终也没来,后来就改为了铁路工人文化宫。

我在火车站旁边一家咖啡馆里喝茶等夜车,一个浅棕色麻花辫的小女孩一直在偷偷瞄我,啃面包的时候小脸蛋一鼓一鼓,我朝她做了个鬼脸,她马上吓得转过头去,过一下又回头朝我吐舌头。那个可爱呀,我要是有这样的女儿,让我天天觍着脸吹捧歌颂领袖说他比我亲爹还亲,我都会认真考虑一下的。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐