来自雪国的遗书

对于大多数人来说,所谓的文学,不过是怡情养性的奢侈品。

意味着,即使我们的生活中,即使丝毫没有「文学」的成分,并不会使我们有所欠缺。

有些人喜欢文学,那很不错,但没有文学的人生也不见得错过了什么。

现在的人要“说服”自己去阅读文字,需要越来越多理由,毕竟有其他更快的理解方式:有podcast、有YouTube影片。

但是有时我忍不住想,我们其实不知道自己在远离文字的时候,究竟失去了什么。

「来自雪国的遗书」这个故事让我深受震动,因为它清楚揭露了「文字」对于我们真正的意义,和它无法取代的力量。这些需要被「写」出来。

事实是,那些「不喜欢文学的人」,只是还没有发现文字的魅力,还不知道它的力量而已。他们还没有机会让它在心里爆炸,在内在创造出一个更大的空间,容纳他所还未能体验的丰富感性与思想。

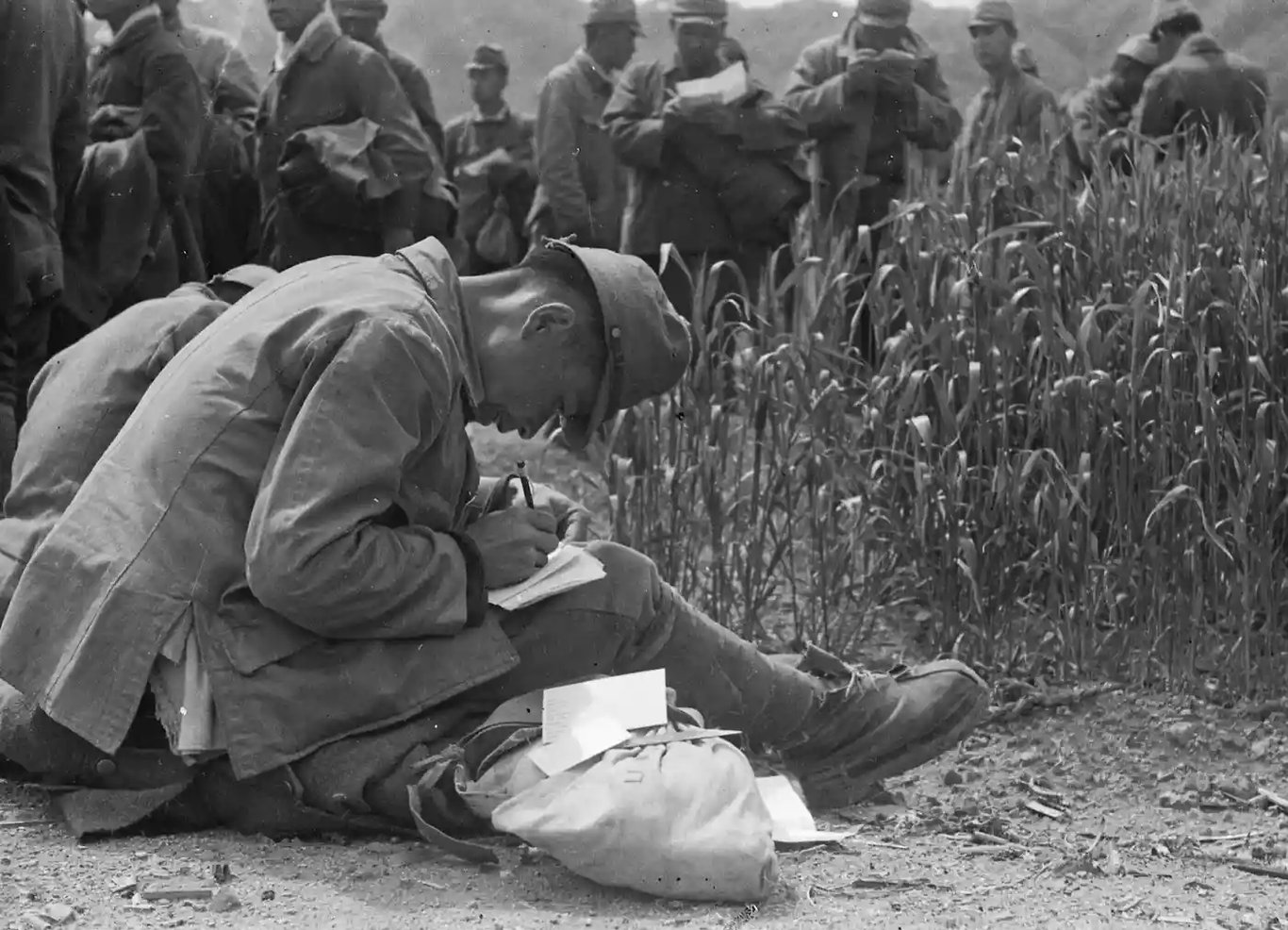

1945年8月日本投降,战争终于结束了,但是对于在满洲被苏联俘虏的日本军人来说,是另外12年痛苦的开始。他们被带到苏联的国境内,从俘虏变成战犯,关押在天寒地冻的西伯利亚收容所里,在营养不良及严苛的劳动条件下挣扎求生。

在零下几十度的极寒中从事重度劳动,一天只配给三百五十克的黑面包、飘着两三片剩余蔬菜的咸汤⋯,身体衰弱的人因为营养不良,一个一个死去,其他人瘦成皮包骨,不知道什么时候会跟着倒下。

在这样的环境里,有一个人忽然说:「我们来办个读书会吧!」

「读书会」根本是一个搞错场合的词汇,在生存条件严酷到快活不下去的状况下,「读书」应该是他们最不需要的一件事。

但是这个带着眼镜,看起来斯文瘦弱的男人,像是理所当然地这样说:「没错,如果放弃活着回去的希望,我们很快就会没命了。不稍微动动脑袋的话,将来就算回到日本,也会因为变成俘虏笨蛋而派不上用场。」

「那也要回得去再说吧!」这是大多数人没有说出口的话。一开始还怀抱着归国的盼望,但当希望一次又一次落空的时候,放弃还比较轻松一点。

死去的同伴就在白桦树下挖洞掩埋,将来自己也会力竭倒下被埋在白桦树下,那就是自己的命运,默默地忍受劳役,直到有一天倒下死去。

只有山本不一样,他所拥有的不只是「乐观」而已,他仿佛已经“看见”将来归国的一天,只是把这个消息传达给看似毫无盼望的现在。

「冬天,会有寒流来袭,即使穿着防寒棉外套也觉得冷,连声音都会结冻,不管是敲石头还是打木头,耳边都只会萦绕『铿铿铿』的金属声,令人毛骨悚然,炉火也烧不起来。阿新,这些全都可以当作季语喔。」

季语是俳句里的元素,在短短的字句中,融入对季节的感受。 「时间」是俳句这个文学体裁的生命,我们都活在往而不返的时间里,因此所有的此刻都独一无二。俳句似乎比任何题裁都更适合传递生命转瞬即逝与独一无二的尊贵性。

身处于收容所中的犯人们,被剥夺了自由、尊严、身份、家人⋯⋯几乎是一个人所有的一切,但是即使如此,透过被创作出来的文字,透过文学,他们保有了某个极重要,无法被夺走的珍贵事物。

即使在战败时拿着自决用的手榴弹,写下给遥远故乡的妻子、父母遗书时,天空仍旧是蓝的;在极寒之地独自一人面对二十五年的重度劳动刑时,天空也依旧是蓝的;那种蓝可以用什么字语来形容呢?山本所写下的「西伯利亚的蓝天」这首诗,让收容所的同伴们,开始找回对生活的感受和喜悦。

他们背着监视兵用木棍在沙土上写字,写完就赶快擦掉;用剪下的水泥袋做成小册子,马尾巴的毛和解开的绳子都可以拿来做笔,以烧剩的煤炭浸泡在水中代替墨汁。

并不是为了忘记苦难而写作,而是生命本来就充满了值得书写的事物。

无论现实多么不可理喻,只要活着,生活仍然充满了许多值得开心的事物。并不是故作坚强,山本是打从心里这么觉得,即使是在收容所里,还是可以发现许多喜悦与乐趣。

被关进收容所里的日本军人大多是三十、四十岁的青壮年人,人生中最有可为的时期,他们有许多是受过高等教育的菁英,却被关在这里,像奴隶一样做着开采煤矿和铺设铁轨的工作。

当1956年最后一批战俘从收容所被释放回到日本,已经是战争结束的十二年后了。战争结束时三十岁的青年人,回到日本已经是四十几岁的中年。受山本委托背诵遗书的其中一人,在回到日本以后,先是找到在建设公司仓库的工作,后来靠着苦读考上土木技师的执照,结婚后也有了自己的孩子,四十几岁才开始的人生,他还是没有虚度地尽力往前。

这或许是因为山本总是这样鼓励他们:「我们还年轻,人生还很长,一定会有回去的那一天。」

总是鼓励周围的人,带给人盼望的山本,自己并没有能够活着回到日本。 1954年,收容所生活的第十年,山本幡男在收容所里因病过世。

为了将山本的遗书带回给日本的家人,他的朋友们以背诵的方式传递山本的遗书,这是因为纸本的文件会引来怀疑,被抓到可能因此延长刑期。

山本过世的一年八个月以后,收容所爆发抗议事件,有许多人因为绝食抗议而身体虚弱,但对于受托遗书的人们,记下遗书交给山本家人的任务,成为支持他们生存下去的动力。

山本过世的两年后,日苏共同宣言签订,苏联终于决定释放境内所有剩下的日本战俘。带着山本留下话语的人们,接二连三的拜访山本的老家,将遗书传递给他的妻子、母亲和四个孩子。

不只是山本的遗书,还有他们一起在北国所创作的和歌、俳句,已经刻印在脑海中,成为生命中不可抹灭的部分。是这些文字让他们撑过在收容所里艰困的生活,和回到日本之后再出发的人生。这些文字构建了他们生命里面那个坚韧的核心。

话语为什么会有这样的力量呢?在被表达的那一刻,有什么被创造出来,有一个新的架构在心里发生,有什么感受和新的想法诞生,这些都在有意识和无意识的领域里同时发生⋯⋯如果错过了这些,人的生命会有多么无趣呢?

或许正是北国那贫乏的环境促使人在内在发展出更丰富的事物;在无法满足的渴望里激发了创作的欲望。这样说来,贫乏和饥渴会不会反而是一个优渥的环境,使人有机会品尝更深刻而稳固的满足?

在病榻上,山本依然持续创作。对来探病的朋友野本,他这样说:「我脑袋里出现『兀隆兀隆』这个词,所以就想着要好好运用一下⋯兀隆兀隆,你不觉得这个词很不错吗?」

山本用「兀隆兀隆」写下「海鸣」这首诗。

在回日本的归国的船上,「海鸣」这首诗浮现在野本的脑海,后来在他人生的许多时候,这首诗也时常浮上脑海。这或许也是山本遗书的一部分,是他所写下,留给这个世界的文字之一。

只要这些文字仍然被阅读,在某个人的脑海里回响,创作者就仍在述说。

因此文字从来不只是一个符号而已,也无法被其他任何取代。它怎么被写下,怎么被记忆,怎么被想起,这些过程都是不可思议的奇迹。

我无法想像,生命中如果没有这些奇迹会是什么样子。我在想那一定非常非常无趣,失去大多数可以为之惊奇的事物,并且不知道要用什么来填补。

边见纯的「来自雪国的遗书」被归类为纪实文学。但我喜欢叫它「纪实小说」。称之为「小说」并不代表不够真实,而是因为它具有相对应的创造性与叙事性的架构及艺术价值。

纪实永远比不上小说。对于纪实文学最大的赞美应该是「它读起来就像一本创作的小说」。因为真实永远不缺乏戏剧性,却很少人能发现这一点,很少人知道如何呈现这一点。

作为纪实文学,「来自雪国的遗书」并不会因为它不够真实而失去价值,但可能因为叙事不够完整或结构松散,而失去成为一个好故事的机会。读者或许会好奇,书里所描述的是否都是「真实发生过」的情节,没有什么比一个真实发生过的故事更引人入胜的了。但你知道,它只是一个故事,意思是当你听到它时,多半已经落入叙事者的圈套中。

我心甘情愿落入边见纯所精心编织的圈套里,因为她用一种诗意又明快的语调说故事。她采访所有事件的当事者,取得她所能得到的所有第一手资料,然后她铺陈这些一个一个目击者的陈述,说的就好像自己所创造出的故事,如此地完整又浑然天成。

所以我不会指责在这个故事里其实忽略了一个极为重要的「事实」,山本幡男的遗书早在他过世的那一年就透过管道被带回日本,交在他家人的手中了。也就是当那六个受托背诵遗书的狱友,战战兢兢地将遗书的字句塞入头脑的两年间,这个任务已经不存在。

但「背诵遗书」的使命并非毫无意义,因为最后或许是这些话语带着那些背诵者最终回到故土。他们乘载着另一个人的意志,生命的意义于是超乎自身的存亡,是这个「超然」的意义赋予他们生命原本没有的力量。

遗书背诵的意义,并不是在被传递者本身,而是在那些阅读之后的传递者身上。

在创作里作者或许并不是主角,读者才是。是那些阅读并将所读到的,作为自己生命养分的那些人,才是创作活动的主角。在「来自雪国的遗书」这个故事里是如此,在所有其他的故事也是。

文字使我们所有人都成了作者,也都成了读者。这是一个尊贵的身分,不管作为作者或读者,都在「创作」这个活动中扮演着了不起的角色。

作为文字的爱好者,今天我也写着自己的“遗书”,并且试着做一个尽责的读者。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!