2023年终回顾:道别、离散、去与留

2023是丰富又多变的一年。在台湾安稳到近乎停滞的后疫情时光(2020-2022)终于打破,骤然涌入了无数移动、变迁、断裂、连结或重新连结。这变动常常快到我来不及沉淀、反刍、整理、记录,就带着毛毛躁躁的、若隐若现的领悟进入到了新的阶段,被新的经验所淹没。

写了年终问卷,却觉得没能很好地组织、回顾这一年。于是再另写。也许可以用不同的主题串起这一年不同时段的经历和思考。而这第一篇,是关于道别、离散、去留的《边走边唱》。

扑过故居的气味道别熟悉的天与地

如果不是看到粉丝专页的回顾,我都忘了2023年是以追逐着明哥从台北赶赴高雄看演唱会开始的。那时申请季已到末尾,但有几所学校尚未截止。于是我带着电脑和资料,在旅程中继续修改和上传文书。申请季的节奏容不得我有任何伤春悲秋。直到暂时抛开杂务、置身于音乐现场,直到熟悉的《边走边唱》前奏再度摇起,才恍然惊觉四年前现场初遇、在想像中为一种遥远人生落泪的那首歌,如今已成为了自己路径或心境。又何止是我,在各处土地上,自2019以来,怀着无奈、不舍、矛盾、愧疚乃至撕裂的移民、流亡、逃难、离散如潮水——但那阵时不知道,那阵时不知道。到此时,深藏厚裹着万千感慨的一颗核弹才瞬间引爆,时空穿梭般,几年的记忆喷涌而出、重叠映照,几乎承受不住的一股酸楚猛冲上鼻腔。

爱你要牺牲快乐放弃你都不快乐永远有斩不断绳索从你眼里出发从你两臂出发矛盾永远只得你明白

道别并不需知觉负着自己的躯壳像拾著书包赶上学

而到了今时今日,我才意识到这句曾觉得有点突兀的歌词——像拾著书包赶上学——竟然格外贴合自身。除了演唱会之类的几个切片瞬间,那几个月我紧紧绞进日程的严丝合缝,理性紧绷,情感萎缩,感受不到几分离愁别绪,对故土、对台湾,皆如是。的确是负起书包赶上学啊,如此轻易、匆忙就道了别。也许是相信自己总能回去的,总会回去的,反而有一种心安。但说实在,前路扑朔迷离,谁人能知?

长居纽约的高耀洁医生年底离世时,我读了她的生平与最后数年的心声,更晓得了这种无知觉的永别是如何绵长创痛。八十高龄去国之时,她预计的不过是暂居几年,把书稿出完便回家。但不料世事变迁,身体也每况愈下,只能在心知无望归国的苦忆与遗憾中度过晚年。

恍然察觉,原来《边走边唱》的歌词献给她是最合适不过的。她是那样传统,那样爱自己的故国,那样渴望叶落归根的一个人。但也是出于这份沉重的爱,她必须出走,才能为自己的土地和人民保留这一段中原血祸史。

其实我太留恋这禁地而必须出走都只因为你

如若我再离不开这地谁让我将这首歌赠你

都说要与极权斗命长。但有太多的人,一生中经历了一波又一波的劫难,终究是等不到天明。

(若明知等下去亦无望,离开会不会也是一种解脱?)

这一念闪烁,在探望她生前的公寓时,我留下这样一首诗。

去日未知归日难。重楼岁暮锁城山。

孤星夜永悬无地,有雁书长连故关。

异代角声传断续,避秦血史抵销删。

离魂此后生飞羽,万海千波一夕还。

流落到有奇迹的角落随便哭笑的孤独国

自由却孤独。无论从哪个层面看,这都是流散者的普遍感受。

与高龄离乡、索然独居、身体不便、社交受限的高医生相比,作为一个留学生,我的离散孤独感自然是微小得多。但我也曾经历这样的时刻。

学校所在的美国大乡村,华人寥寥可数,其中同路人更为稀罕,更不要说像大城市那样聚集起大大小小的群落。开学两周后,我第一次被孤独感击中,是在雪饼案即将开庭的消息传来、发现身边没有人可以分享之时。继而,是在课堂讨论马克思文本,无数关于国内工人状况的联想壅塞在喉,却跻不进美国罢工议题的讨论。即便和美国同学价值观相似,生命经验脉络却相去甚远,以往在台湾那种即时、唾手可得、只消一两个关键字就能通电联接的触碰共鸣、心领神会,已然是一种奢望。而我彼时,尚未为此做好准备。

有幸的是,我学会了求助,也得到了承托。与系上华人老师的倾谈,与授课老师的倾谈,极大驱散了我的孤独(倒出了憋着的一肚子想法)。自那之后,我逐渐适应,不再有过类似感受。我和渐渐熟络的美国同学讲述,她与我一同在纪念日去贴海报、画粉笔画;我把中国选作课堂报告的案例,运用新的知识和框架去理解、分析,用发言、讨论、简报、写作各种方式表达。也找机会与国内、海外的社群保持丝丝细细的连结。我知道,一场线上讨论,一场见面,一个群组,都是好的。

矛盾永远只得你明白(吗)

而另一重解方,则其实是我决定离开台湾时预先决定了的。台湾给了我极度丰富、难以言尽的智识成长,但滞留多年后,尤其在当下两岸形势紧张之时,我常常感到极少能再获得新的视角和思考。我也疲于身陷环境的某种二元对立……无论是极度反中的声音,将所有议题简化为中台对立、威权压迫的后果(包括在香港),学术分析也由此简化浅化;还是抵抗于上述声音的,费尽唇舌的,理论批判或道德劝说。在不断加剧的庞然结构之下,二者都似乎成了重复单调的轰鸣、反复加深的刻画。在这个脉络下,用以理解中国的视角和工具,都极为受限。

我渴望新鲜的空气。这也是为何我并不执着于一定要去大城市,在同温层里延续相似的思维路径。

在这个远离华人社群、沉潜于美国当地议题和理论读本的学期里,转换了脉络,荡开眼光,去看世界其他地方、其他时期的经历,在压迫、反抗、离散、矛盾的惊人的相似性里,我逐渐消解「中国/华人的苦难最独特、最棘手、最繁复、最无路可走」的迷思。其实在台湾的最后两年,这种想法就有苗头,也是我消解政治性抑郁的主要方式——只是如今我能够把眼界打开得更阔。

我先是在美洲原住民的环境正义抗争中找到共鸣,后又在非裔美国人的历史与叙事中读到许多相似的孤独、矛盾、创伤。在2016年Standing Rock原住民反对天然气管道穿越保留地(水源)的抗争中,非暴力占领行动如香港一样,遭遇了残酷的攻击和打压。尽管在台湾也有诸多非公民权益无保障的案例,但在美国的例子中,却似乎更骨肉淋漓地看见,新自由主义之下的民主政体是如何沿着族裔和阶级的界线,排除、打压「次等公民」与非公民。而这甚至并非久远以前,而是近十年内的事件。

我曾经以为聚焦在environmental racism 的美国研究会让我有隔膜,因为中国的政治打压并非基于种族主义,而是不分种族的。意外的是,恰恰是这些掉落在民主界线之外的族群,触及了国家权力(暴力)的反思,是更有批判性的,而不止步于政策建议型的研究(这是我在台湾常常感到无所适从的一点)。而资本与国家的合谋,更是与中国境况有相当大的呼应。此外对于racism的学习,也让我对国内所谓「少数民族」的压迫和同化有了更深的理解,例如「殖民本身就是一种environmental injustice(占领掠夺其土地与赖以生存的环境) 」的观点启发。

而让我在个体情感与非裔美国人的经验连结,是从Du Bois的书《The Souls of Black Folk》开始。在Of the Passing of the First-Born 一章中,他写到幼小的儿子去世之时,悲痛之余他却感受到一丝释然,释然于儿子不需经受这个世界的种族压迫,不需要历经一个黑人男孩的成长过程——「Not dead, not dead, but escaped; not bond, but free. 」电光石火般,这不正如最后一代的心声?新生不再带来希望,而是无尽苦难的前景,以至于夭折似乎都比living death 更受祝福。

尔后,在DC的非裔美国人博物馆,我才了解到奴隶制时期,不甘奴役的黑人与反对奴隶制的白人,冒着生命风险开辟出来的通往自由之路Underground Railroad。从南方蓄奴州成功逃到北方的黑人,宣布自己的自由身,而后进入到北方城市充满不易但存有机会的生活中。他们的逃脱之路九死一生。协助他们逃离的白人也面临被谋害的风险。在奴隶制下,(协助)奴隶的逃脱是违法的,相当于侵犯他人财产——今日听来多么荒谬,但在当年他们却受制于此,因此鲜少有公开反对奴隶制的人,即使暗中给予协助。逃出来的人,生活在举目无亲的城市里;他们的身后,留下了无数仍在枷锁之下的同伴乃至家人。被污名、缺乏正当性的反抗,去留两难的纠结与折磨,离开后的幸存者愧疚,从来不是新鲜事。

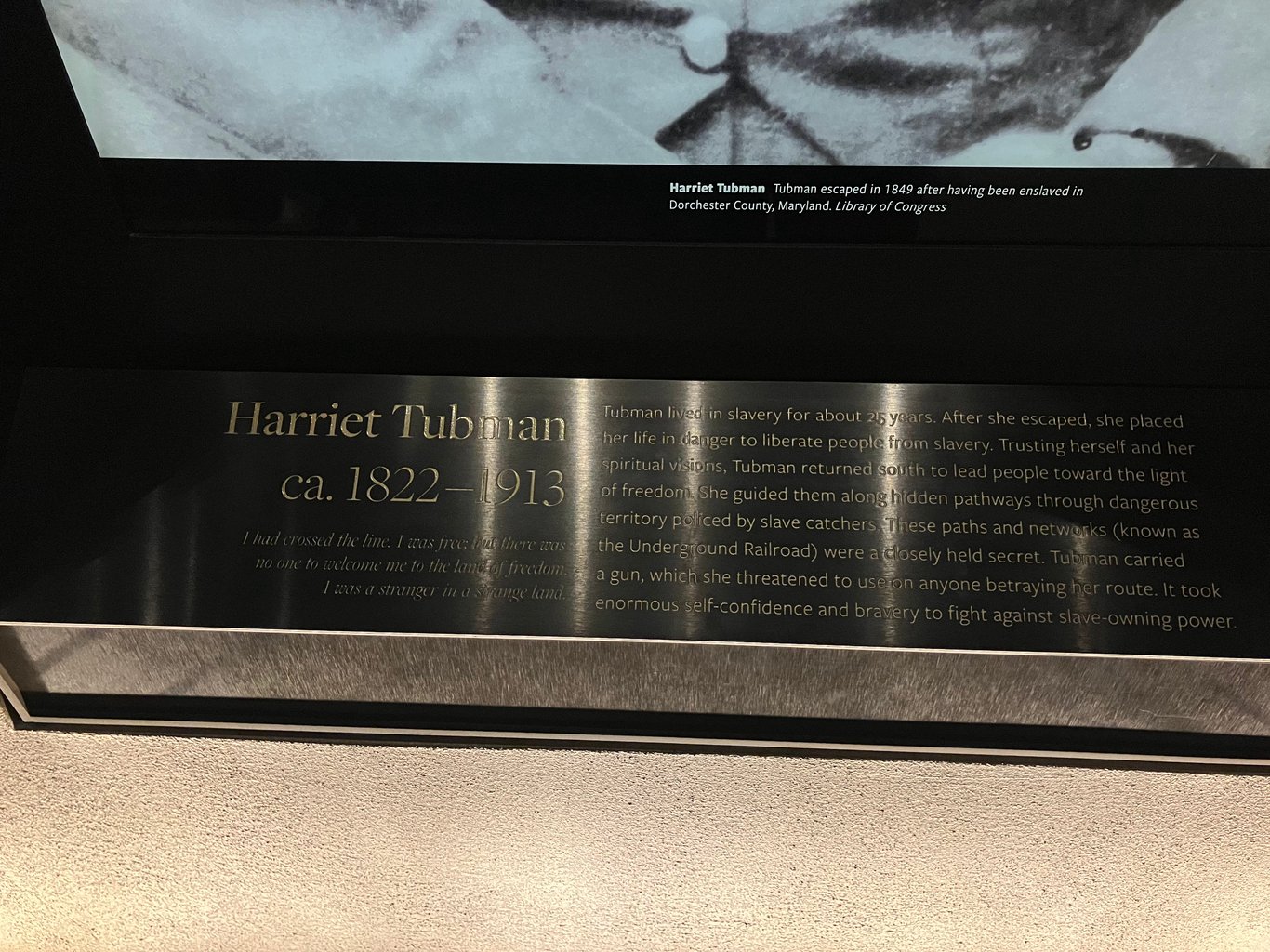

在奴隶制展区残酷的肉体磨难只让我感到窒息,而至此处Harriet Tubman 的这句话却让我决堤。

I had crossed the line. I was free but there was no one to welcome me to the land of freedom. I was a stranger in a strange land. ——Harriet Tubman

我跨越了那条线。我自由了。但在自由之境,没有任何一个人迎接我。

我是异乡的异乡人。 (笔者译)

后来,她几度冒险返回南方,营救了数以百计的受奴役者。

其后,在反对种族隔离的学生sit-in 运动展区,我更是哭成一滩。一批一批的学生被捕,然后新的学生顶替上。遍地开花。成千上万的学生被捕,但他们的行动,一处又一处,争取到了餐馆开放对黑人的服务,打破了种族隔离的规定。我仿佛看到了香港非暴力抗争早期设想的形式。我仿佛又看到了白纸运动的场景。更深的、近乎惭愧的一种感触却是,我们——我——做的还不够。我知道我们还会有很长的路。但看了这些血泪交织的抗争史后,我却更有信心,有一天,我——我们——都会有足够的勇气走出来,众鸟归巢,万水回流,走进历史的现场中。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!