独立媒体,非营利性质,我们关注环境、教育、性/别、精神健康等公共议题,提供负责的纪实性内容。欢迎在这些平台关注我们:https://linktr.ee/ngocn Email: ngocn2020edit@protonmail.com

幻滅法蘭西(一) | 漫漫性平路

#讀者來函

作者:SomeMilk

編輯:焦糖鮭魚、Laitek、小咚、章章

(全文共10578字,閱讀可能需要20-30分鐘)

如果說2017年因揭露哈維·韋恩斯坦性侵犯醜聞而蔓延全球的#MeToo浪潮掀起了新一波女權運動,這場在美國興起的女性解放運動或許並不如許多中文讀者想像中的那樣,在所有西方國家都得到了大量的民眾支持,或引起大規模的群體反思。

在法國,一個在傳統想像中或浪漫、或激進、或藝術、或對性關係和性本身百無禁忌的國度,#MeToo運動在不同領域相繼爆發。在這裡,#MeToo有著一個比英文世界更加尖銳的名字:#BalanceTonPorc(“揭發你的色豬”)。第一次在Twitter上使用這個標籤的人是桑德拉·穆勒(Sandra Muller):2017年10月13日,作為記者的她在Twitter上號召女性揭發自己在工作中遭受的性騷擾或性侵。在巴黎人報的一篇專訪中,她表示這個色彩更加鮮明的標籤有助於受害者跟犯罪者拉開距離,也跟韋恩斯坦在戛納電影節私底下被大家稱為”豬“ (the Pig)相呼應。

但#MeToo運動在英語世界掀起的浪潮開始鼓勵性侵犯受害者打開心扉、去污名化的時候,它在法國似乎陷入了各界的聲討風波與停滯之中。

藝文界:女性解放,還是獵巫行動?

2018年1月9日,包括法國影后凱瑟琳·德納芙(Catherine Deneuve)在內的100名女性在法國世界報聯名發表一篇評論,譴責“某種主張仇恨男性的女權主義”以及這場“聲討運動”所顯現出來的“清教主義”。

“強姦屬於犯罪行為,但委婉、不太恰當的調情並不是,對女性獻殷勤也不是一種大男子主義的侵犯。”聲明中認為韋恩斯坦事件後,公眾對男性濫用權力性侵女性的現像開始反思是一件好事,但這種話語權的解放、主張揭露性侵犯的“大型聲討運動”,是對言論自由和“表達愛慕之情的自由”的一種“箝制”:“我們被要求說'該說的話',對自己的不滿保持沉默,那些拒絕向這種'指令'屈服的人卻會被視為叛徒與共犯”。她們認為,這種“所謂以普遍利益之名、聲稱保護和解放女性”的觀點,實質上將女性永遠束縛在受害者的位置;在媒體和社交網絡上被公開指控的男性尚沒有機會為自己辯護,就被當作罪犯來對待,但他們可能“只是碰了一下膝蓋,想偷親一下,在晚宴席間說了一些'親密'的事情,或者向他們仰慕的女性釋出含性意味的信號”;這種“自封法官、營造極權氛圍的憤怒”不是為女性賦權,而是“為性自由的敵人、宗教極端分子、最惡劣的反動分子的利益服務”。德納芙因此事遭強烈批評後在解放報上對可能感到被冒犯的受害者致歉,隨後在電視節目中表示自己不想再捲入這場爭論。

除了這場“自由之爭”,法國藝文界並沒有如美國影壇那樣出現一連串骨牌效應,僅有的聲音只有法國獨立調查媒體Mediapart於2018年5月開始公佈和追踪的9名女性指控呂克·貝松性侵的證詞,而媒體調查、法院審理至今仍未結束。

阿黛爾·艾奈兒、羅曼·波蘭斯基:風起雲湧的2019

2019年11月,法國女星阿黛爾·艾奈兒(Adèle Haenel)接受Mediapart長達一個多小時的專訪,揭露導演克里斯托夫·魯吉亞(Christophe Ruggia)於2001年至2004年執導Adèle銀幕首作《惡魔的孩子》( Les Diables ) 時對她進行性騷擾。當時她年僅12歲,當時已36歲的導演在邀請她去公寓看電影期間性侵了她(親脖子、聞頭髮、撫摸大腿、將手伸向性器官、穿過T卹伸向胸部)。當時的她被恐懼支配而無法動彈,在05年與他斷聯後經歷了嚴重創傷期,一度退出電影圈;直到21歲出演席安瑪(Céline Sciamma)執導的《水仙花開》( Naissance des Pieuvres )才重新開始演員生涯。

這份長達5頁的調查報導獲得多方證實:該報訪問了超過20位當年參與電影拍攝的相關人員,乃至Adèle的家人與導演前妻,以佐證Adèle的證詞。但魯吉亞透過律師否認指控,在回應Mediapart時表示,“如果對她的愛慕和寄予的希望給她帶來了痛苦,我希望能得到她的原諒”。

調查報導登出幾天后正值波蘭斯基新作《我控訴》( J'accuse )在法國上映,攝影師Valentine Monnier受Adèle鼓舞,發聲指控名導羅曼·波蘭斯基在1975年時強姦並毆打她,因此引發法國大批女權主義者發起對電影的抵制運動,多場首映禮和宣傳活動也因此被取消。

儘管處在強姦指控風波引起的抵制聲浪中,《我控訴》依然在法國取得了票房勝利:上映首周,該片就以超過50萬觀影人次登頂當周法國票房冠軍,也是波蘭斯基職業生涯中開畫成績最好的一部。此外,該片在被稱為“法國奧斯卡”的45屆凱撒獎獲得12項提名,居所有入圍電影首位。頒獎典禮當晚,當嘉賓宣布波蘭斯基獲得最佳導演時,Adèle連同電影《燃燒女子的肖像》( Portrait de la jeune fille en feu )劇組成員憤怒離場(見現場及後台視頻),並大喊“可恥”( La Honte ! )、“戀童癖幹得好!”( Bravo la pédophilie ! ),有媒體稱此為凱撒獎歷史上最混亂的一幕。

相似的場景在今年重現:《燃燒女子的肖像》導演席安瑪(Céline Sciamma)在出席28屆“法國電影獎”( Trophées du « Film français » )時,因大會將“法國電影榮譽獎杯”頒發給因強姦教子未遂被警方調查的法國國家電影中心( Centre national du cinéma et de l'image animée ,下稱CNC)主席Dominique Boutonnat而選擇離場,以示不滿。但獎項執行總監Laurent Cotillon表示,這項榮譽並不是頒給Boutonnat個人,而是授予作為法國公共機構的CNC,其作為CNC主席領獎並無問題。

面對業界人士要求撤回Dominique Boutonnat的獎項要求,法國文化部長Roselyne Bachelot表示應由Boutonnat本人來判斷自己是否能繼續行使職責,而不是由她來製裁“被視為無辜的人”。 巴黎人報引述消息指,文化部長堅持自己的立場,對受害者的證詞和無罪推定原則施予同等的尊重,故政府暫時不會考慮收回CNC主席的職位。

票房勝利、藝術殿堂的加冕、2年後的重現,無論民間還是業內,都如Adèle當時接受采訪所說的那樣,“往所有性暴力受害者的臉上吐口水”。

事發一年後,還發生了什麼變化呢? Adèle 拒絕了今年凱撒獎邀請她回去當頒獎嘉賓的請求;在這一年內她沒有任何新片上映,也未傳出新片拍攝計劃。有公眾懷疑她被業界杯葛,因當時事發後,有選角經理揚言要封殺她,聲稱“她的職業生涯已死”。而媒體追踪Adèle動向時表明自己目前將重心轉移到戲劇上,也有業界人士表明在公共議題上持自己意見的公眾人物很多,相信業內不會因為Adèle在事件上的表態而被行業封殺。

而在今年凱撒獎上,女演員科琳娜·馬西埃羅(Corinne Masiero)身穿印有“沒有文化就沒有未來”字樣的黃馬甲抵達紅毯;而頒發最佳服裝獎時,她身著驢皮公主( Peau d'Âne ,法國童話)服裝上台,全身塗滿假血,將用過的衛生棉條做耳環,當著現場電視觀眾的面脫下服裝,以抗議法國政府無視文化屆訴求。在同場凱撒獎典禮上,女演員及導演讓娜·巴利巴爾(Jeanne Balibar)在台上也譴責了法國電影的性別和年齡歧視:“在法國,40歲以上的女性佔人口的51%,卻只佔銀幕角色的8%;更不用說銀幕時間,可能只有2%左右。”

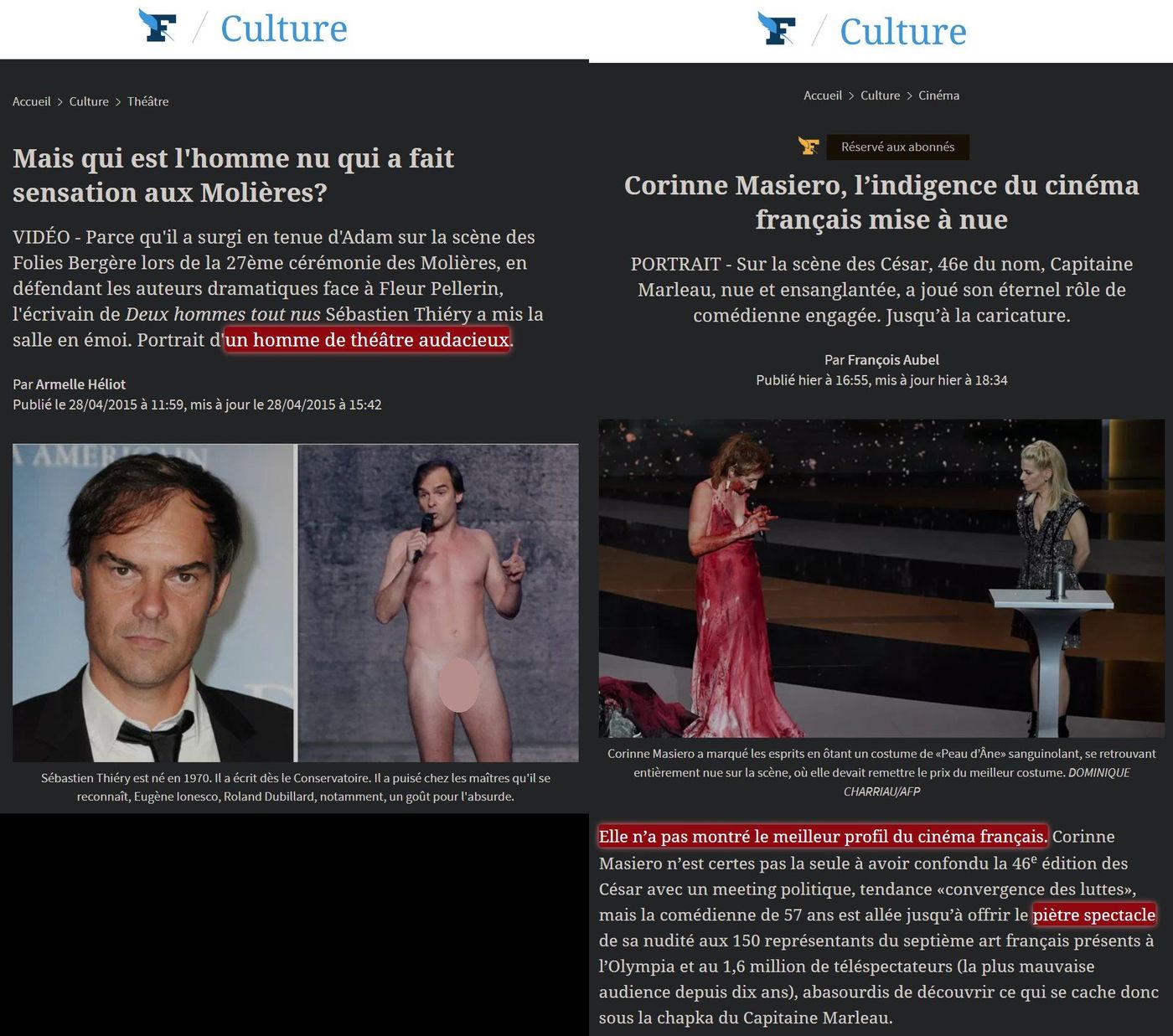

社交網絡輿論迅速發酵,有人讚美馬西埃羅的勇氣,也有許多充滿性別、年齡和階級歧視的批評。 2015年,相似的場景在法國莫里哀戲劇獎典禮上演:男演員塞巴斯蒂安·蒂埃里(Sébastien Thiéry)在台上全裸發表了長達4分多鐘的發言,呼籲公眾關注戲劇界的弱勢與困境,而發言後主持人則請大家再次為其鼓掌。法國著名右派報紙費加羅報對兩件事做出了截然不同的反應:讚歎蒂埃里的大膽、勇敢,而馬西埃羅的行為卻讓法國電影界“蒙羞”。

政界:無視抗議,醜聞不斷

正如法國文化部長對CNC主席爭議的回應,法國政府對政客相關的性暴力指控一個秉持“中立”、“拒絕未審先判”的態度,冷處理或拒絕接受社會上要求被指控政客下台的訴求。 2020年6月,馬克龍政府因上任總理愛德華·菲利普(Edouard Phillip)勝出地方選舉後辭職而宣布重組內閣,其中內政部長由達馬南(Gérald Darmanin)接任。他曾被指控在2009年利用職權之便以法律扶助、幫忙申請住房為名性侵女子蘇菲·帕特森(Sophie Patterson),但達馬南否認指控、聲稱兩人是在雙方知情且同意的情況下發生性關係;2018年時檢察官以證據不足為由終止調查。

這項任命決定在法國各地引發了大量民眾上街遊行,要求馬克龍撤回任命決定、讓達馬南下台。 2020年6月9日,巴黎上訴法院最終下令重啟調查。但法新社援引馬克龍身邊消息人士指出,重啟調查並不會影響任命決定,法國政府不會對正在調查的案件發表評論。馬克龍隨後也在BFMTV接受采訪時被問及如何回應相關爭議時表示,他支持女權事業,但是如果這種正義的事業是建基於對民主基本原則的“蔑視”之上時,就已經“不再正義”;如果被指控者被未審先判,其也成了社交網絡和街頭抗議的“受害者”。他認為“我們的民主在本質上變成了一種'意見民主'”,重申自己珍視尋求公義和性別平等的抗爭,但同時也珍視“讓其本身更加強大、不向情緒屈服的民主”。

但訴諸“理性”與“中立”,將抗議聲浪矮化成情緒化的無理宣洩,甚至污名化為對民主價值與體系的攻擊,是回應公眾訴求的最佳出口嗎?將一切交給法庭看似“公正”與“理性”,但現有政治和法律框架能保護受害者的合法權益、推動性別平等嗎?

性侵醜聞在法國政圈已非新鮮事。除了震撼法國政壇的DSK事件外(Dominique Strauss-Kahn,被指在紐約一家酒店強姦一名女性的法國政客,曾被認為是法國大選熱門人選),還有在2016年,被含4名議員在內的8名女性指控在1998至2014年間對她們實施性騷擾或強奸的前法國國民議會副議長德尼·博潘(Denis Baupin),包括襲胸、強吻綠黨EELV發言人之一桑德琳•魯索(Sandrine Rousseau),短信轟炸性騷擾議員伊莎貝拉•阿塔爾(Isabelle Attard),性騷擾綠黨前成員安妮·拉莫(Annie Lahmer)被拒絕後威脅毀其政治前途。 2019年,巴黎檢察院立案調查後認為案件時效已過,宣布將該案歸檔。

2011年,曾任國會議員及巴黎南部郊區德拉韋伊市長的喬治·特隆(Georges Tron)被兩名女性下屬維吉妮·埃特爾(Virginie Ettel)和伊娃·洛布里尤(Eva Loubrieu)控告,指控其2007至2010年間以“練習推拿”為由,在副手的協助下在辦公室進行“足部按摩課程”,對她們實施性侵和強姦。特隆堅稱自己“無罪”,而當時為其辯護的律師是法國現任司法部長埃里克·杜邦-莫雷蒂(Eric Dupond-Moretti)。庭上,埃特爾形容自己當時出於恐懼,不得已閉上雙眼,而莫雷蒂則質疑她無法說明真實發生的情況,要求控方闡明難以舉證的事件,如要求原告舉證被告是否在內褲中射精。 2017年,法院因“沒有足夠證據顯示上述性關係違反雙方意願”而宣布特隆無罪釋放,事後他接受媒體採訪表示“辯護即勃起,勝訴即高潮”( « Plaider, c'est bander ; convaincre, c'est jouir » )。不過,檢方在2018年對法院判決提出上訴,陪審團維持其中一名原告埃特爾對特隆的強姦指控,他最終被判處5年監禁。

當年為其辯護的現任司法部長莫雷蒂也是法國反MeToo運動的標誌性人物。在被問及對#BalanceTonPorc運動的看法時,他譴責那些濫用權力實施性暴力的男性,但問題在於社交網絡只會損害無罪推定原則,不應該是發出這些指控的場所,還指現實中依然存在許多女性心甘情願用性換取利益;被問及對特隆案重審的看法時,他指責原告獲極右翼政黨支持,想從特隆身上“榨取”30萬歐元,並指責受害者“如果第一次發生關係時覺得自己被強姦,就不會再有後面的24次”。

在馬克龍宣布任命後引發的示威浪潮中,莫雷蒂與達馬南都是示威者的譴責對象,但馬克龍政府面對大規模的抗議聲音無動於衷。

學界:被揭露的性侵文化,被攻擊的性別研究

暫且不討論法國文化中對誘惑與調情的迷戀與執著,政治圈常年不斷曝光的性醜聞,其背後暗藏的性暴力傳統早已在培養法國政壇精英的各地政治學院中存在已久。

今年3月8日婦女節,法國著名左派報紙解放報頭版刊登了一封強姦犯寫給受害者的“懺悔信” ,引起輿論嘩然。

文章主角是一名就讀於波爾多政治學院( Sciences Po Bordeaux )、名叫Alma的女生。 2019年4月,她的前男友強奸了僅18歲的她後當即與她分手;第二年12月,她感覺自己被悲傷、不解、恐懼和憤怒吞噬,因抑鬱症入院治療。直至今年1月份,她才第一次與友人分享自己這份恐懼的來源。幾天后,她決定在波爾多政治學院的學生Facebook專頁打破沉默,揭露前男友對她的性暴力。住院期間,她收到了來自前男友的信。

信中,他承認被極端和罕見的情緒吞噬,用自己原始、獸性的目光,如審視死物般看待受害者。他開始質問性別、性取向、陽剛氣質和父權壓迫的問題,希望自己懺悔的證詞能幫助Alma重建生活。他聲稱自己兒時是戀童癖的受害者,也希望看到個人和集體的反思。 Alma認為,看到侵犯自己的人承認自己的罪行,是一種解放;她不希望看到對方被關在監獄裡,而希望他得到治療。她理解和尊重有些受害者選擇不聽施暴者的說辭,但只要施暴者和受害者的話語權不被倒置,能讓施暴者承認自己的暴行便是一種勝利。

許多憤怒的讀者指責解放報在本應傾聽女性聲音的日子裡,將話語權交給了性侵女性的男性;即使文中施暴者表明願意公開和承擔法律責任,但文章花費大量筆墨書寫施暴者內心歷程演變,回溯暴力行為的根源時卻只用“戀童癖受害者”、父權與陽剛氣概的負面效應匆匆帶過;相反,受害者的說辭與經歷被放在邊緣的位置,有人認為文章編排、遣詞造句隱隱將Alma的回應刻畫成對施暴者懺悔的嘉獎,質疑報刊的編輯選擇是否在引導讀者對施暴者產生同情。但也有人質問,僅僅傾聽受害者的論述、“一面之詞”,難道就已經足夠了嗎?需不需要傾聽肇事者的說法,或者創建雙方對話的空間?

在權力關係本身就已極不平衡的狀態下製作對話的空間,是不是一種建基於不平等關係之上的對受害者的二次傷害?在“性”和“被性侵”仍舊被污名化、受害者往往成為眾矢之的而施暴者卻更容易得到同情的當代社會,這種建立對話的想像是不是天方夜譚?尋求這些問題的答案或許是永恆的課題,而Alma所經歷的性暴力並不止步於波爾多,在#SciencesPorc的標籤下,聲討性侵的星星之火開始在法國各地政治學院內蔓延。

#SciencesPorc:高校版MeToo

今年二月,社交網絡上出現了新一輪譴責性暴力的浪潮,而這次風波的中心是分佈在十個法國城市、簡稱為“Sciences Po”的政治學院。作為法國MeToo運動#BalanceTonPorc的分支,發起人借用Porc(豬)的意象,結合“Sciences Po”組成了法國高校版的新一輪MeToo運動。

風波開啟於幾週前爆發的亂倫性侵醜聞: 今年年初,法國著名憲政學者杜哈梅爾(Olivier Duhamel)的繼女卡米耶·庫什內(Camille Kouchner)出版名為《大家庭》( La Grande Familia )的回憶錄,其中揭露其繼父性侵未成年繼子和亂倫。杜哈梅爾在事發前曾擔任巴黎政治大學( Sciences Po Paris )教授、巴黎政治學院重要資助方法國政治學全國基金會主席等職位。事件發生一個多月後,被指事先對此事件知情而無作為的巴黎政治大學校長弗雷德里克·彌雍(Frédéric Mion)2月9日致信全校師生宣布辭職。

而#SciencesPorc的譴責對象則是施暴者以及政治學院管理層,斥責他們面對性侵舉報保持沉默、不作為;反觀肇事者,無論是學生還是教授,都因此得以逃避責罰。運動的導火索是一名叫朱麗葉(Julliette)的圖盧茲政治學院( Sciences Po Toulouse )學生在社交網絡上發表的一封公開信,她在信中控訴自己被一名男學生強姦,而學校的無作為縱容了這些性暴力在政治學院裡面橫行。當地檢察院在她提訴後立案調查,另外共有三個政治學院內部性侵相關案例在格勒諾布爾和斯特拉斯堡開展調查。 1月以來,在波爾多政治學院,有超過100多份譴責性別歧視、性暴力的證詞在社交網絡上流傳,促使學院管理層成立專項工作組,以更有效地避免性侵行為發生。 3月,運動熱度不減,普羅旺斯艾克斯政治學院( Sciences Po Aix )又相繼爆出多項性侵指控;這一連串事件的後續發展、調查結果還有待觀察。

如果"社交網絡不應是指控性侵者的場所、性別平等的載體",訴諸司法成為受害者尋求公義的"合理方式"。那鼓起勇氣分享自己傷痛經歷的受害者,在現有司法體制內能得到盡可能公平的對待嗎?

3月6日,法國國家警察官方推特發布了一則關於“情慾短信”的宣傳推文:“發出一張裸照,就等於接受這張圖片被廣傳的風險。”配圖中的文字則表明,“他收到了你的裸照,你的朋友、父母、同學、表親、老師、鄰居…也都收到了”。推文發出後立刻引起廣大網民批評,指責身為司法機關卻將裸照洩露的責任歸在受害人頭上,而肇事者在此則宣傳中似乎毫無責任。也有評論指出,正是這種“受害者有罪論”才讓因為裸照洩漏被勒索和威脅的受害者不敢報案、伸張正義,批評再三自稱“維護女性權益、推動性別平等”的政府機構帶頭污名化受害者。引發爭議後,法國國家警察刪除該則推文,並承認“措辭不當”。但受害者是否能得到公平對待的疑問,並沒有隨著推文一起消失。

在法律方面,一名66歲的女子芭芭拉(Barbara,化名)因拒絕與前夫發生性關係,被法院以“行為不端”為由判為離婚官司中的責任方。芭芭拉表示,前夫不承擔4個兒女的育兒責任,且常年家暴她以及罹患身心障礙的小女兒,她也因此患上精神疾病,需長期服藥控制,也以此為理由拒絕和前夫發生性關係。而前夫則以她“未盡婚姻的義務”為由將過錯離婚的責任歸咎在芭芭拉身上。上訴法院認為她以精神問題為由常年拒絕與丈夫行房有違“婚姻的義務和責任”,且在2020年9月駁回了她的上訴,代表此結果為最終判決。芭芭拉對“婚內責任”判決不服,將此案提交歐洲人權法院。

語言、文化,與愈發分化的社會

公眾對打破傳統與慣有思想的恐懼或許是所有平權運動都會面臨的阻礙;法國人對近年興起的平權運動產生的抵觸心理,也出於“保護”自己引以為傲的文化和“法蘭西價值”。這種“自我保護機制”,在語言改革和麵對“外來文化入侵”時體現得淋漓盡致,也讓這個提倡普遍主義、統一國族認同的社會更加分裂。

“含她書寫”(Écriture inclusive):語言中的性別歧視

對女性的暴力在日常生活中橫行,導致這種不平等的根源之一或許藏匿在我們每天使用的語言之中;對於高度性別化的語言來說,法語可能是性別不平等的重災區。

今年2月,法國費加羅報指出巴黎政治學院要求學生在一次期末考試中使用“含她書寫”( Écriture inclusive ,另譯“包容性書寫”)。在考試說明中,教師鼓勵使用“含她書寫”,不使用的學生並不會被處罰,但使用了該種書寫的學生將會獲得0.5的加分。 (注:法國評分系統為20分滿分制,0.5分可視為對最終成績有一定影響的加分)

而什麼是“含她書寫”?首先要簡單了解法語的幾點語法規則:

- 法語所有名詞都有陰陽性之分;

- 由於“陽性先於陰性”( le masculin l'emporte sur le féminin ,可被闡釋為“男尊女卑”)的語法規則,如果同時存在陽性和陰性名詞,代詞將使用陽性Il(“他”)的複數形式Ils(“他們”),陰性名詞的存在在此被抹去;

- 由於過去女性無權從事許多崗位,所以如教師(professeur)、作家(écrivain)、主席/總統(président)、律師(avocat)等職業名詞沒有陰性形式。

而“含她書寫”則為了改變這種語言性別歧視,提出幾條規則:

- 對女性使用職業名詞的新造陰性形式,如professeure, écrivaine, présidente, avocate

- (注:但此項倡議在提倡改革的群體內部也有爭議,指責陰性職業名詞從陽性形式演變而來是父權壓迫的另一種體現,且部分先前已存在的陰性形式大多含貶義,或指代從事該門職業男性的妻子,有矮化、物化女性之嫌)*

- 陰性和陽性名詞同時存在時,使用包含陽性Il/Ils和陰性Elle/Elles在內的“Iels”作為代詞,職業名詞也需要做出相應改變,如professeur·e·s

- (注:Iels為新創代詞,所衍生的動詞變位問題目前尚未規範化,也成為許多反對者的攻擊點之一)

- 不用“男人”(homme)來代表全體人類,如不使用“ droits de l'homme ”(法語中的“人權”,但也可被闡釋為“男權”)而用“ droits humains ”(“人類的權利”)

而“含她書寫”的最大反對者則是負責規範化法語的法蘭西學院( l'Académie française ), 認為這種“混亂”的書寫系統破壞了法語的“正統性”,導致語言的分裂,加大了閱讀和學習法語的困難,將法語置於“致命危險”之中。而今年2月,法國國會60名議員聯名簽署一份新法案,要求在行政文件和在接受公共服務任務的法人企業中禁止使用這種書寫方式,認為其“易引爭論”、“不被大多數人接受”、“使信息變得混亂”,並不是“性別平等的載體”。這項新法案由國會副主席弗朗索瓦·若利韋(François Jolivet)及幾位馬克龍的親近盟友提出,支持這項法案的大多數是來自LREM(共和國前進黨,法國目前的執政黨)和右翼黨派的議員;若利韋還曾呼籲禁止在學校教授這類書寫方式。

而法國政壇對“含她書寫”的突然攻擊並非空穴來風:今年開始,馬克龍政府開始批評在英語世界興起的性別、種族和後殖思潮對法國高校及社會的不良影響,性別研究、種族研究被政客批評甚至攻擊;許多支撐點建基於性別研究、旨在消除語言性別歧視的“含她書寫”也在這場風波中成為批判對象,被指責系“矯枉過正”。

文化戰:性別研究、“Wokism”,“荼毒”大學的舶來品?

今年2月,法國高等教育部長弗雷德里克·維達爾(Frédérique Vidal)接受保守電視新聞媒體CNews訪問時表示,“伊斯蘭左翼主義在腐蝕我們的社會和大學”,引發巨大爭議。她強調來自美國的性別、種族、交叉性和後殖研究關注基於身份的少數群體的歧視,助長了左派的“激進”和“好戰”。

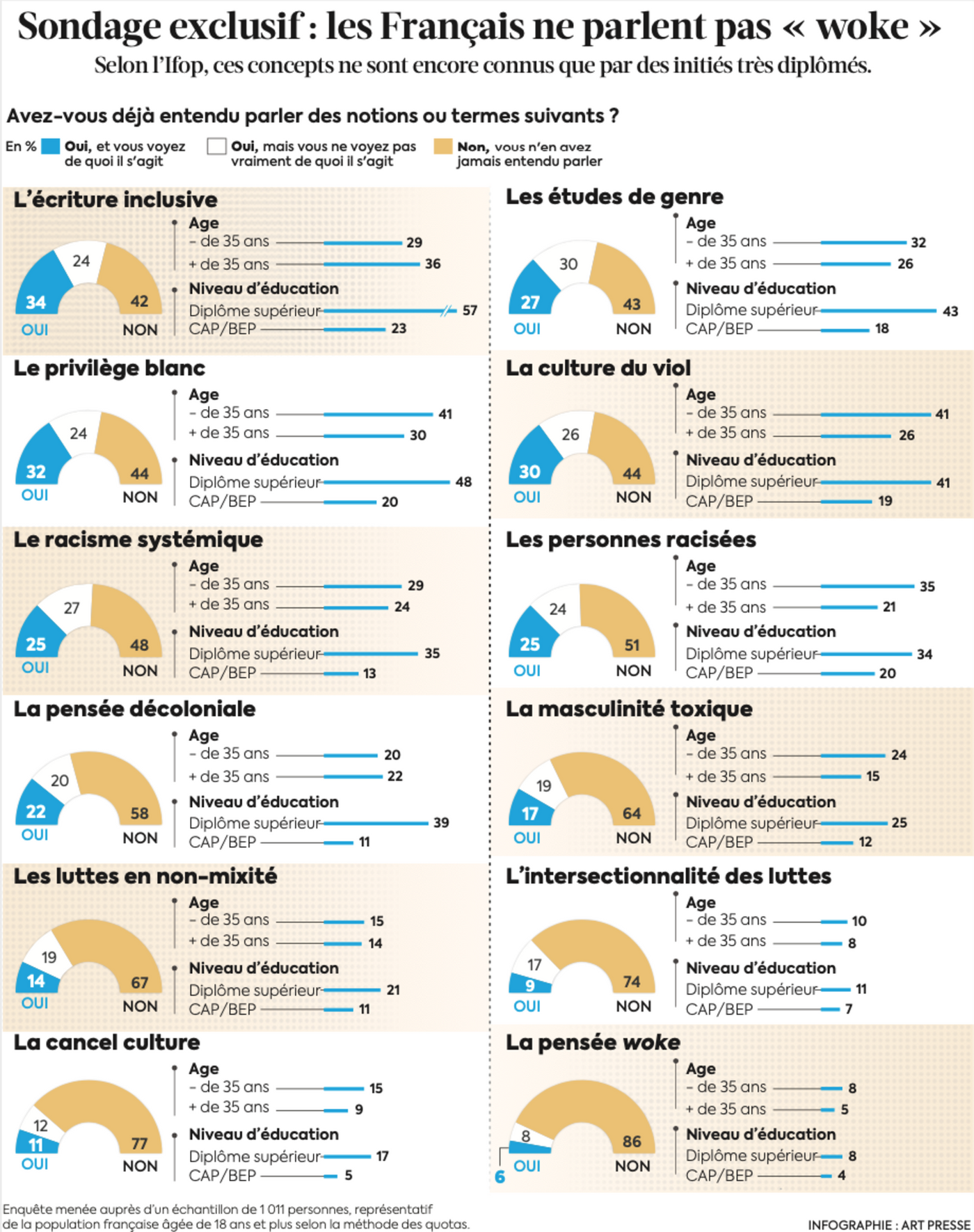

根據著名民意調查機構ifop的報告,“白人特權”(white privilege)、“系統性種族歧視”(systematic racism)、“強姦文化”(rape culture)或“有害的男子氣概”(toxic masculinity)之類的詞彙在法國依然鮮為大眾所知,只在左派進步青年中流行。但在美國,“woke文化”(“覺醒”文化)因Black Lives Matter(“黑命攸關”)運動開始在互聯網走紅,逐漸被廣泛應用於不同領域。 “Stay Woke”(“保持覺醒”)意指對社會問題、尤其是各種形式的不平等保持高度警覺的狀態。這種“wokeness”(“覺醒性”)已經跨越校園,蔓延到企業和社會各個角落。而在法國高校,越來越多爭論開始圍繞這些逐漸流行的概念,特別是基於膚色、宗教或性別的歧視相關研究。

研究相關議題的人文社科學者感受到了外界日益緊繃的氣氛,學者群體內部的矛盾也越來越激烈。批判性別、種族、殖民等研究的人認為,這些專注於身份的理論和研究是對“共和精神及普遍主義的威脅”。學者被議員要求維護和遵守定義模糊的“共和國價值”,高教部長也聲稱要在大學內對“伊斯蘭左翼主義”展開調查。 1月,76名法國學者成立了“去殖主義及身份意識形態觀察所”( Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires ),以抵制將個人“簡化成種族與性別”的意識形態,馬克龍也認為應當對這種美式思潮保持警惕。政府的高調表態某種程度上也助長了社會上對相關研究的仇恨:最近幾月,不斷有學者與大學教員被人身攻擊或收到死亡威脅,這些人身安全威脅在他們的研究被政府高層指責“挑起社會分裂和衝突”,甚至“助長恐怖主義”後變得更加嚴重。

兩極分化的社會,共識難尋

回顧先前提及的MeToo運動、語言改革,很容易察覺支持變革的群體特質:年輕、學生、認知到社會不公、認同平等價值等。但左派青年並非社會主體,社會大眾又是如何處理這些議題?

先前提及的民意調查顯示,“覺醒”文化遠未滲透法國社會。有學者提出,對這些概念的了解程度與年齡和教育水平相關:它們首先在社交網絡上開始流行,所以年輕人了解得更多;其次,受過高等教育的人更關心時事,也更加了解會處理這些議題的媒體。此外,向來對公權力保持批判態度的法國人,卻對高教部長“伊斯蘭左翼主義”的言論表現出少見的支持:超過65%的群眾支持高教部長的觀點,這個比例在中間派和右翼群眾中更高達80%及以上。

這些民調數字或許可以為馬克龍面對抗議聲浪卻堅決不撤回任命決定、近期不斷攻擊進步思潮的取態提供了一個解讀的角度。作為一個自稱走中間路線的政客,馬克龍為爭取連任,企圖打破法國政治的左右分野。拍Snapchat、接受主攻年輕群體的網媒Brut採訪、玩Tiktok、上Twitch直播,這些宣傳策略都是為了塑造年輕親民形象來拉攏年輕人;另一方面,他又被認為是親資本、親富人的中間偏右政客,在稅改上的決定引爆持續多年的黃馬甲運動。為了拉攏中間選民和擁護傳統價值的右翼保守派,他選擇放棄難以說服的左派青年而發表各式言論、出台惹爭議政策來“安撫”認同國民身份的群眾對傳統價值被挑戰而產生的不安情緒,抵觸注重區分你我的外來思潮,藉此不斷強調一個統一的法蘭西身份認同( l'identité nationale )。

而莫雷蒂很符合這種典型的“法蘭西形象”——他吸煙、喝紅酒、直言不諱、百無禁忌,對政治正確不屑一顧,他像徵著法蘭西的“光榮傳統”;作為意大利移民後代,他一路打拼成為著名律師,是一個有說服力的移民融入典範。對“至高無上”法語的改革、對精英主義政壇的控訴,都是對“不朽傳統”的衝擊。至於波蘭斯基,則是在漫改電影潮流和好萊塢文化“入侵”之下藝術電影“過往榮光的再現”。與女性權益相比,維護這門源於法國的第七藝術的“尊嚴”,對法國藝術界來說或許更加重要。

互聯網的出現和社交網絡的發展讓同溫層效應不斷增強,人們在信息繭房的庇護下圍爐取暖,免受對立觀點的衝擊。如果規則與秩序的改變需要建立在社會共識之上,面對這種對性別、階級和種族不平等視而不見的“自由主義正義觀”,進步群體和保守群體之間愈發撕裂的狀態,讓公眾還有機會達成共識、促成改變嗎?

對性侵指控與“調情自由”、無罪推定、言論自由的爭論依舊在持續,將藝術作品與人分開對待的要求似乎依然是行內主流;新冠無法擋住左派青年街頭抗爭的步伐,但政界的攻擊、學界的內訌、兩極分化的社會現狀,讓性別研究與平等運動舉步維艱。

在陳舊的文化與僵死的製度面前,法蘭西的性平之路依然漫長。

後記: 筆者在整理、陳列事件時,曾反思過自己在事件的選取和呈現上是否因個人對事件的取態而過度偏頗,為讀者刻畫了一個在性平議題上“過度極端”的法國。在許多上述的事件中,其實依舊有許多樂觀的信號——比如Adèle勇敢發聲、凱撒獎上抗議離場,當即都獲得了業內和外界的大量支持;比如法國街頭上依然有很多推動社會平等的示威遊行,高校行政及大學各種協會也會發起各式宣傳、成立委員會以保護受害者、杜絕校園性侵行為;比如因心理疾病拒絕與丈夫發生性關係被法院判處“未盡婚姻義務”的女性,有優秀的女性律師團隊和媒體為她辯護和發聲…… 但在抗議文化發達的法國社會,異見、遊行是再平凡不過的事情;會不會正是因為這種“抗議變成再普通不過的日常”的心態和現狀,讓不同的聲音難以進入體制內促成改變?甚至在精英把持的藝文作品加持下,外界對法國(主動或被動)的“激進”、“進步”、“平等”的想像,導致掌權者沉浸在這種為外界、也是為自己營造的虛幻泡沫裡,無視殘酷現實裡的不公與反抗? 在這種不平衡的話語結構下“客觀敘述”、“均等描述”,或許是另一種加強不平等的“共犯”。所以我們要花更大的力氣、用更多的筆墨,來書寫不公、直面反差。這可能是筆者某種自我安慰、自圓其說的思考,故以後記的形式將判斷的權力留給各位讀者。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…