副業是在香港中文大學教書,主業是玩貓。

《香港第一课》22. 为什么立法会议员变得越来越激进?

因为香港立法会的议会和选举制度都鼓励议员变得激进。前文提到议会制度使得议员无法通过正常的议会手段,例如提出新建议或新政策来争取表现,选民不能从议员或政党提出和促使议案通过来辨认他们的政绩。议员在立法会可做的,仅限于政府提出的议案在「执政联盟」护航下通过前,提出一些质疑或不满。而谁能在提出质疑或不满时得到公众的注意,就成为议员们争取曝光的重要手段。立法会在提案和审议的先天缺陷,是某些议员走向激进的制度基础。

理论上,如果议员的表现过于激进,脱离了社会主流期望,应该会在选举中受到选民舍弃。换句话说,正常有效的选举制度可为议员的激进化带来一定制衡。不过,香港立法会的选举制度十分不正常,地区直选的模式十分鼓励议员的激进化。自特区成立以来,立法会的地区直选一直使用比例代表制当中的最大余额法,而实践起来则变成了世界各地普遍避免的多议席单票制。学界认为此制度选择的原意是要打击非建制阵营成立强大的政党,而实际上也达到了此目的。不过它却同时带来另一个后果:立法会出现政党碎片化和激进化,并反过来加深了政府的管治困难。

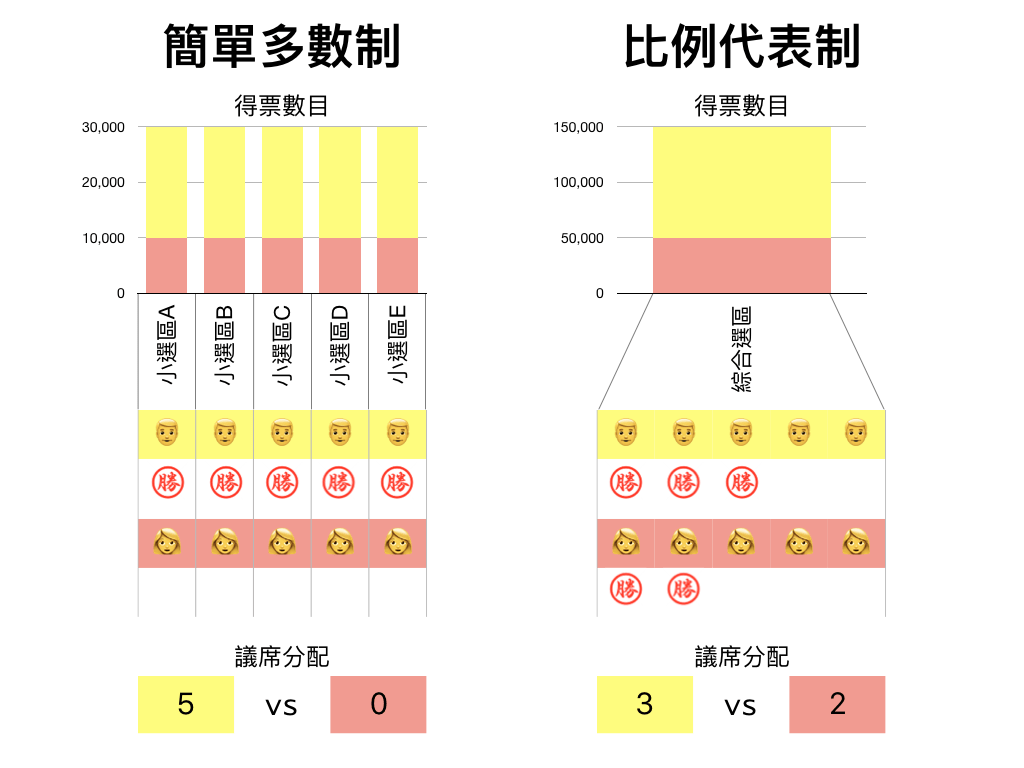

选举方法和选举结果有密切关系,同样的民意在不同选举方法下可产生极为不同的议会构成。一九九五年港英政府下最后一届的立法局选举中,地区直选采取单议席单票制当中的简单多数制。由于在这制度下只要赢一票也算是赢,也就是所谓的「胜者全取」,假设一个派别在数个选区中每区各得三分之二选票,由于每区都取得多数选票,将可以全取100%的议席。也说是说,这个制度会放大多数选民的支持,让他们支持的派别得到较多的议席,学术上认为有利议会稳定。是次选举中,香港就出现了历史上唯一一次民主派议员占多数的情况。

可以想像,特区政府不会容许同样的选举结果再次出现。结果政府决定在一九九八年把选举制度改为比例代表制。理论上比例代表制可以带来相对均衡的议席分布。假设本来有五个各有一个议席的议区,可把它们合并为一个有五个议席的单一选区,候选人以名单方式参选并按得票的比例分配议席,例如拿到三分之二选票的名单则排首三位者为当选,拿到三分之一选票的名单则排首两位者当选。表面上看,这应是一个相对公平的做法。

不过在香港,考虑到整个议会本身不是由普选产生,功能界别的存在使得议席分布本身已为建制阵营带来优势,如果在地区直选这一边还要求一个相对公平的选举方式,便会吊诡地反过来为议会带来一个相对不公平的党派构成。

选举制度的更替明显改变了立法会的政党生态。民主派的最大政党民主党在一九九五年时于地区直选取得十二席,到了二零一六年时则跌到只得五席。加上功能界别的议席,一九九五年时民主党的议员占整个议会的32%,到二零一六年时则跌到10%,影响力大不如前。

打击大政党的后果,却是制造政党分裂和山头林立的议会,为议会运作带来混乱。细碎化的基础在于最大余额法使得任何追求多于一席的参选名单都等如浪费选票。举个例,新界东和新界西选区分别有九个席位,即标准当选门槛为总票数的九分之一,或11%,凡得此比例的名单均可稳夺一席。不过由于当没有名单的票数多于标准门槛时,会直接把议席逐一分配与余下得票顺逐最高的名单,一般来说实际上只要7%的选票已可稳夺一席。换言之,如果目标是一张名单取一席的话,候选人不用真的以争取11%的选票为目标,只要7%左右已足够。但如要同一张名单取两席的话,就要11%加7%,即18%的选票才能稳夺第二席。

这时候,任何排在名单第二名的候选人都会问:为什么我要这么笨排第二?如果我自己出来参选的话,当选的难度比排第二名要低得多了。这个制度设置,本质上鼓励每一个政党在选举前要内部争吵一次谁人排在名单首位,而每次争输了要排第二的都有极大诱因退党独立参选,试试能否靠一己之力当选。由于只要一百名当区选民联署便可参选立法会,独立参选在制度上的要求不高,政党碎片化十分轻易就会出现。

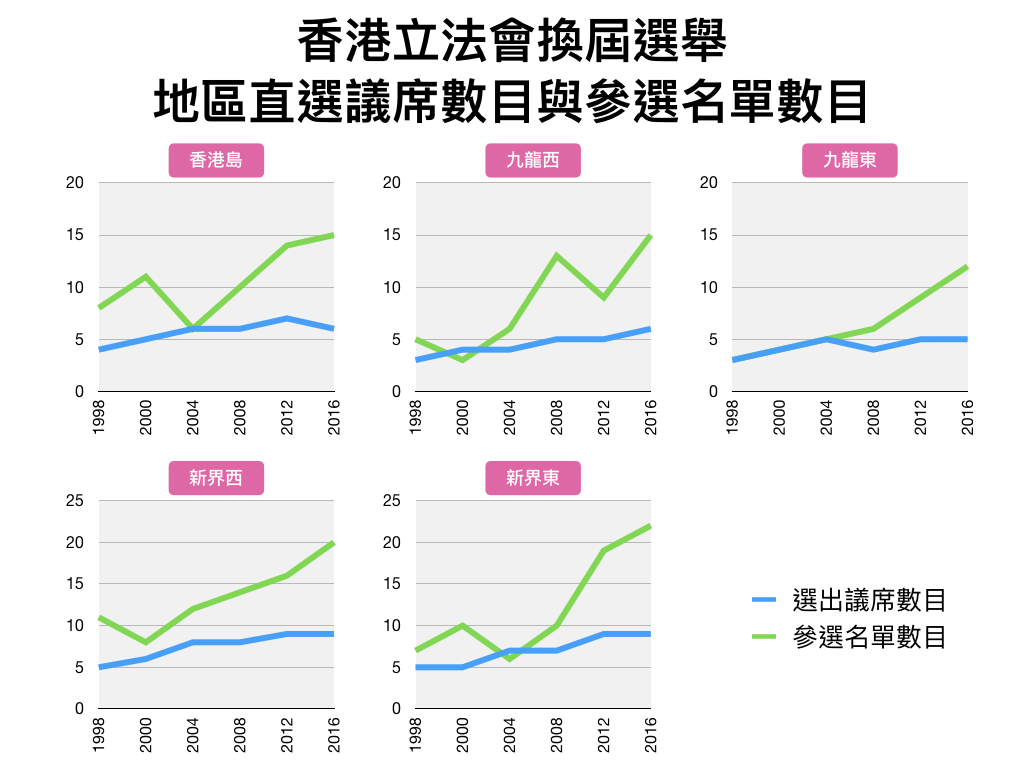

从历史去看,一九九八年的首届立法会选举中新界东有五席,共十一张名单参选。到了二零一六年的第五届立法会选举时,新界东有九席,共二十二张名单参选。名单数目之多,已使得连举办选举论坛也变得十分困难,要找一个可以让所有候选人一同出席的场地也不易,而每人可以发言的时间也变得十分有限。从结果去看,非建制阵营在二零一二年的第四届立法会选举中得二十七席,当中十九人来自有多于一名议员的政党,其余八人来为独立议员或来自「一人政党」(即只有一名立法会议员的政党)。来到二零一六年,二十九名非建制阵营的议员当中,有十二人为独立议员或来自「一人政党」,见证了碎片化的趋势。

顺带一提,较有规模的政党为免处理名单排序的问题和尝试争取最多的议席,有时会主动分拆名单参选,即在同一个选区派出多于一张名单参选。如果不同名单之间的票数分配平均的话,这种做法可最大化选票的影响力。要做到这一点,就要组织支持者配票。台湾的政党在这方面相对熟练,例如建议选民以出生月份或身份证号码的最后一位数字来配票,达至平均分布的效果。香港的选民并不惯于类似的配票方法,较为有效的方式往往是以「责任区」配票。以二零一六年立法会选举为例,民建联的陈克勤和葛珮帆同在新界东出选,其中陈克勤负责北区和大埔,葛珮帆负责沙田和西贡。结果陈克勤有78%的选票来自北区和大埔,葛珮帆有88%的选票来自沙田和西贡,策略十分成功。不过这种配票模式在非建制阵营却并不成功,其中一个原因是非建制阵营的碎片化比建制阵营严重和明显。

理论上,碎片化的问题会同样冲击建制阵营和非建制阵营。实际上,建制阵营在出选前都会接受协调,不服从者将会不能得到中央政府在港代理人的选举资源支持。相对来说,非建制阵营本来就没有太多选举资源,也就失去团结一致的诱因。舆论往往会批评非建制阵营未能团结甚至互相攻击,忽视了客观上他们没有很大诱因去团结,却有不少诱因去分裂,党派之争只不过是其表征而已。

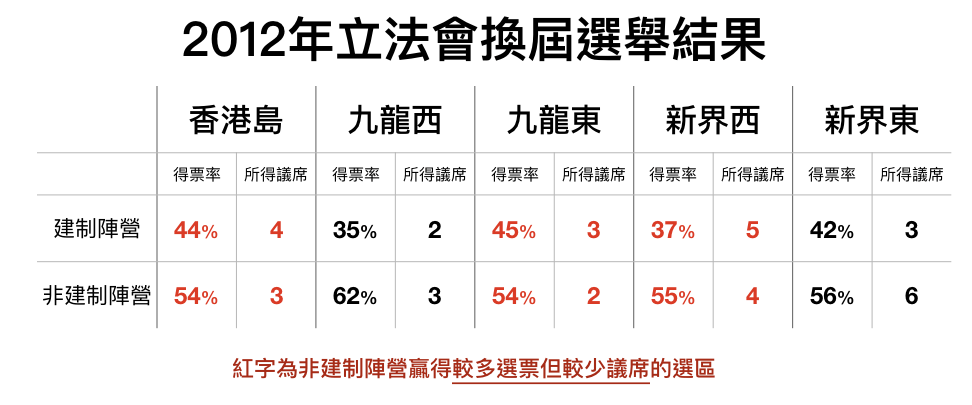

刚才提到配票理论上可以把选票的影响力最大化,经历数次港式比例代表制的选举后,选民也发现配票的重要。当他们认为某候选人已有足够支持度当选,又或其支持度已低得绝无可能当选时,就会考虑改为支持同一阵营而支持度处当选边缘的候选人,试图增加其选票的影响力。因此,临近选举时同阵营内「告急」和「弃保」的呼声会十分热烈,以左右选民的配票决定。然而由于民意调查的精密度有限,不可能支持严谨的配票行动,加上选民往往一窝蜂地按传闻配票,以致每一届都会出现「告急的候选人票数有余,原来估计的票王却意外落选」的情况。在二零一二年的换届选举当中,五区当中就有三区出现非建制阵营总得票较多,但因票数不均以致所得议席比建制阵营少的情况。

简而言之,港式比例代表制其实就是多议席单票制,每名选民只可投一票,而得票首若干名的候选人当选。正正因为多议席单票制会鼓励「策略性投票」,不能反映选民的真正喜好,世界各国多已弃用。

回到激进化的问题,港式比例代表制是激进化的主要基础。如果选举以单议席单票制当中的简单多数制实行,为免出现「鹬蚌相争,渔人得利」的情况,不同派别都会有很大诱因协调出两名候选人出来对决,而候选人的目标则是争取选区内过半数投票者的支持。如是者,此制度下候选人的政纲往往会避免过于激进,以免得罪中间的游离选民。相反,在港式比例代表制当中,由于从政者只要讨好大约二到三万名选民便足以当选,即使会因而得罪另外数以十万计的选民也不会影响其胜算,很自然就会有个别议员选择走向激进,更能稳住他们的支持。

值得注意的,是立法会的碎片化本身就是中央政府想达到的目的。按曾于特区筹备委员会预备工作委员会负责政制工作的刘绍佳教授所术,当初设计立法会的选举方式时的指导思想,正正包括确保行政主导和避免立法会出现单一大党。前文提到,在一九九五年的最后一届立法局选举,民主党以取得32%的议席成为第一大党;到了二零一六年的立法会选举,民建联只取得19%的议席,已能成为第一大党。选举制度的改变促使民主党失去第一大党地位的同时,其他政党也不能得到同等具影响力的位置。当立法会内的力量越见分散,立法会就不能成为香港政制内可以抗衡中央干预香港内部事务的力量。

关于立法会的碎片化,还有一个重要的注脚需要补充。理论上,即使选举制度使得立法会党派林立,理论上也不一定会导致混乱;毕竟议员可以在当选后合组联盟,以获得向政府施压的力量,而这政治力量会反过来约束联盟的参与者要顾及其他盟友,不能独自行动。回到九八年特区首届立法会选举后,当时为了应对前所未见的金融危机,立法会内各派曾经不问政治立场共组「八党联盟」,在危机面前向市民显示团结。由于他们在立法会有压倒性的票数优势,对政府的提案拥有否决权,所以提出的振兴经济和舒解民困方案都会获得政府接纳。不过,「八党联盟」在二零零四年后便未能继续。据当时建制阵营的议员忆述,背后原因出于中联办的反对,认为强势的立法会不符合原有「行政主导」的设想,所以要求建制阵营退出,转为成为政府的「执政联盟」 。由是观之,立法会出现乱象某程度上是中央政府乐意见到甚至积极推动而成的。

回到个别议员激进化的趋势,不少民选议员近年选择把议会当作是政治表演的场所,把街头抗争的手法带进议事堂中,吸引传媒的注意。他们的作为有时会被批评为不认真或不尊重议会庄严,个别议员就常常因被会议主席裁定违反议事规则而被逐离议事厅,因而被批评者讥为「提早下班」。但对于这些「反叛议员」的支持者来说,他们的议员在议事厅「搞事」就是履行选举承诺,是一种「负责任」的表现。

随着议会变成政治表演场所,议事厅的冲突也变得普遍,当中以二零一六年立法会宣誓就职案的影响特为深远。 《基本法》第一百零四条规定立法会议员在就职时「必须依法宣誓拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法,效忠中华人民共和国香港特别行政区」,过往曾有立法会议员以各种方式于宣誓程序中表达不满。例如梁国雄于二零零四年首次当选立法会议员后,就在宣读誓词前加上其他内容,又在宣读以断句方式干扰,立法会秘书处仍表示誓词仍然有效。及后,不少议员都在宣誓前用道具或衣着表达政治立场,其中黄毓民在二零一二年时曾经一边咳嗽一边宣誓,也只被主席要求在下次大会重新宣誓。

来到二零一六年,部份获选议员效法了这些先例,以各种方式在宣誓程序中表达政治立场。不过,这次他们的行动引发了广泛的政治反响,结果当选人梁颂恒和游蕙祯未有被安排重新宣誓,政府随即要求法庭禁止梁君彦再次为两人监誓,全国人大常委则就《基本法》第一百零四条释法,引起广泛争议。及后,政府再通过司法覆核取消本来已获立法会确认宣誓有效的刘小丽、姚松炎、梁国雄和罗冠聪的议员资格,引发立法会独立性和释法追诉力的争议。

说到底,议会变成政治表演场所只是问题表征,后面是立法会本身出现制度失效,不能发挥正常议会的功能,因而改变了议员和选民对议会本身的期望。要解决问题,必须大幅改变立法会的制度本身。首先,立法会应全面取消功能界别,扫除一人多票和团体票的问题,重建立法会的认授,议员们才可以开展有实际意义的议政工作。至于选举制度方面,学界和政界也有不少改革方案,例如实行比例代表制和单议席单票制并行的制度,把比例代表制的点票方式由最大余额法改为最高均数法等方式,以及订立最低当选门槛等,都可以减低碎片化的压力。

就目前香港的政治形势,无论是议会和选举制度都难有理想的修改。因此,在立法会本来就难以发挥正常作用的前题下,立法会议事厅难免会变成政治表演的场所,毕竟最少有画面可看,比乖乖坐下投赞成或反对票带来更多的社会关注。议员的表现看起来好像不专重制度,但他们的行为刚刚好反映立法会的畸型制度。

伸延阅读:

马岳, 蔡子强(2003):《选举制度的政治效果:港式比例代表制的经验》,香港:香港城市大学出版社。

Cheung, CY. (2018). Stalemate in the Legislative Council of Hong Kong Disarticulation, fragmentation, and the political battleground of “One Country, Two Systems”, in Lui TL, Chiu SWK, and Yep R (eds) Routledge Handbook of Contemporary Hong Kong , p132-155.

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…