手冊

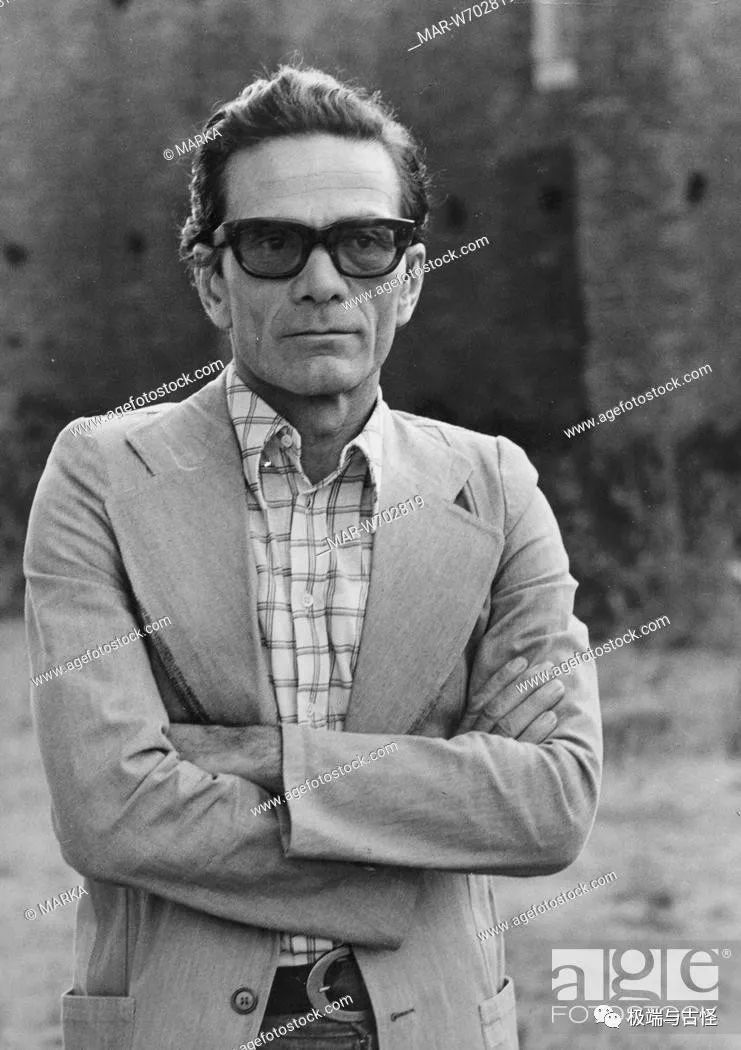

近日得閒看了部講紅軍旅(RAF, 70年代活躍於德國的極左翼恐怖組織)的六集紀錄片,看了一會就突然想起施隆多夫的《喪失了名譽的卡特琳娜.布魯姆》,初看該片是高一,警察粗暴恐嚇女主角的場面啟蒙了我對state power本質的認識(因為一下子喚醒了現實中老師,家長給我帶來的一些不愉快記憶)。我一度對這類中產階級知識分子停止空談,選擇行動的militia很嚮往,直到讀了帕索里尼對68年學生運動的那番著名批判(鬧事學生都是吃飽了沒事幹,精神空虛的布爾喬亞分子,警察才是根正苗紅的無產階級,學生喊著左翼口號挑釁警察屬於標準的小資產階級文化霸權),帕索里尼是我青年時代的絕對導師,他寧可粉絲清零也要發表這樣的言論實在太badass了,正是這番話埋下了我對白左苗頭根深蒂固的拒斥,當然,那個時候還沒“白左”這個詞啦

如今回看,我仍然堅持對RAF之流的批判態度,但這已經不再是出於對誰誰的迷弟情結或者對小資產階級群體情感上的厭惡,因為此處牽涉到一個無解的哲學問題:有沒有人/物可以代表另一個人/物?這個問題放到革命語境裡面,那就是組織的利益就能代表每個成員的利益?而到了文學層面則是,一個語素就一定對應一個含義嗎?本文不試圖回答這個異常宏大復雜的問題。回到為什麼要拒斥團體,這裡的悖論是顯而易見又難以迴避的:渺小的個體要反抗多數人對個體的暴政,必須形成組織,二十世紀的教訓是:任何組織一旦建制化了必然等級森嚴,這個組織再minority,對於個體來說也是個majority,也就是說,個體最終不管如何都是要被吞噬,以捍衛伸張個體權力而成立的組織首先剿滅的就是建立它的這些個體的權力。當然,對於鼓吹組織的理論家們,這個不叫剿滅,而叫權力的集中,權力最後只能集中在唯一一個個體,那個個體就變成了加繆嘲諷的:“只有他一個人是自由的,因為他要教會所有人自由。”

革命只有一個真理,那就是暴力必定戰勝理性,群體終將征服個體。我想,我和我的朋友們對於革命和任何群眾運動本能式的厭惡和我們成長的原子化環境有著密不可分的關係,因為我看到反抗不需要中心化,建制化,甚至不需要行動,因為思想本身就是最內在,最永恆的反抗。上世紀末掀起的黑客無政府主義運動雖然伴隨著維基解密神話的破產已經不是那麼流行,但是這種匿名的,去中心的,游牧的,雙向的,從不自稱革命的賽博鬥爭仍然是我所知道的對反抗者而言最友好的反抗。同樣,這樣的抗爭收效同樣是微觀的,碎片的,甚至可以說是無足輕重的。維基解密公開一份CIA檔案不可能激發你我身邊那些被壓迫,荼毒最深的人的一丁點興趣。但今天誰還必須相信啟蒙?受到的壓迫最重,難道就在道義上最應該統治他人?這個問題再想下去,就觸碰到了左派文化最敏感的軟肋:社會是如此不公正,以至於意識到社會不公正的往往是這種不公正的受益者,讓他們去“指導”對不公正的抗爭,這件事情不光在倫理還是在實操上都是徹頭徹尾的笑話。要改變社會沒有捷徑,只有等到這個社會的絕大多數成員作為個體的智識和能力都改變了才可能,鬼知道這要等多久!只有遍地freedom才可能壘出liberty, 把這個順序反過來就走得遠了。

寫到這裡我就想到了《馬丁伊登》,這本書簡直是為今天的我們寫的,主人公問他的導師Russ Brissden:“你既然相信communism,為什麼不入黨?”後者給出了一個先知般的回答:“我相信communism,不是因為我喜歡它,而是因為我知道它必然到來”。你們知道他說的是什麼。我認為過去那個世紀留給我們的最大幽靈就是:以個體解放為名的集體主義,以昇華思想為藉口的盲動反智。

喜歡我的文章嗎?

別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

發布評論…