山

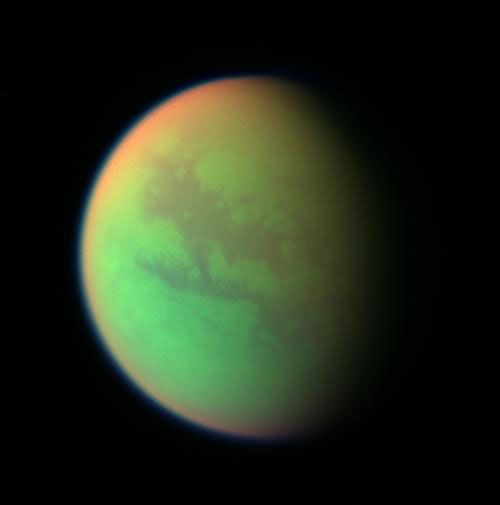

每日通勤時,巴士會從荃灣的南邊和西邊繞過,因此我可以從兩個角度觀察大帽山。那是香港的最高峰(957米),這一年內我已沿麥理浩徑攀爬過數次,惟其最高點是雷達駐地無法進入。最近無論天氣再好,大帽山的頂峰總會銜著雲霧。我想起上一次爬大帽山,天文台的暴雨警告剛剛解除,而雲霧依然活躍在香港上方。完成第一段攀爬時,眼前的風攜帶著水氣往我身上衝撞,隨之而來的便是一場不大不小的雨。我打開雨傘,阻擋來自四面八方的雨滴,雨傘也被風吹折。我像是一場鬧劇,演繹著自己的不專業——畢竟走在我後面的人已經穿上了雨衣,不受干擾地繼續行進。

去年這個時候剛剛結束了碩士最後一門課。這門課的教授希望學生去思考「自己是哪裡人」這個問題。他這樣回答這個問題:他擁有新加坡國籍,所以他是新加坡人;但他在香港出生和成長,所以文化上是香港人;而他的祖籍是潮州,家庭裡也保留了不少潮州的習俗,因此在某些場合下也會說自己是潮州人。我的論文也大致在處理這個問題,不過研究對象是自梳女,講的是獨身、經濟獨立和跨國流動如何造成了她們超越習俗甚至是性別角色的身份層疊。在我會看這篇論文時,發現自己貌似並未以某種回溯性的角度闡釋自梳女選擇自梳、進入繅絲業、成為新加坡女傭、回鄉一連串行為的動機,而偏向於檢視這些行為與她們的身份編織而成的結果。

「哪裡人」這個問題的弔詭之處在於它預設的回答是「來自哪裡」,而不是「往哪裡去」。而「來自哪裡」多指出生地、常住地,或是對這個人形塑得最深刻的地方。問這個問題的人隨後便能把關於某個地點的先驗知識用於認識回答者,並將這個問題與身份直接相連。這麼一來,教授的「三重身份」(新加坡人、香港人和潮州人)變得很好解釋。他人只需要聯想這三個地方,或者挪用刻板印象,便能知道教授的生命體驗。「哪裡人」更弔詭的地方在於,「哪裡」和「人」之間暗含了某種從屬關係,也就是必須先有「哪裡」,然後才有「人」。換句話說,「哪裡」的存在必須先於「人」,以便對這個人持續施加影響。當這個「哪裡」指的是某個民族國家時,這種從屬關係會在表面上顯得更劇烈一些。

「我是誰」是我時常思考的問題,但我只能肯定我不存在一個實質的核——我不會有「最本質的」自己,不會因為回到父母的家中或是與好友相處而變得更像自己。我的核是感知能力,或某種吸附外部經驗的意志;而構成我的實質的則是包圍在感知能力外面的經驗,一層一層如同洋蔥一般。感知能力無法將外面的經驗剝離,所以我不可能從任何痛苦的經驗裡「走出來」。這些痛苦的經驗只能被之後更多的經驗覆蓋,如同爬山中途經歷過的無數次苟延殘喘。這些瞬間累積的痛苦會在登上頂峰的那一刻隱去——這也許就是我爬山的原因。爬山是少數能將我的意志迅速轉化為表象(實際高度)的行為(此處借用了叔本華的「意志」和「表象」的二元論框架)。每次遠望大帽山,巍峨的山勢和縈繞的雲霧都在令我懷疑自己是否真的攀登過它,但那些發生在山頭上的鬧劇記憶屢次提醒我不必懷疑。不過,我常覺得我的意志遠超我的體力的承受範圍,體力可能只能支撐我走5公里,但是意志卻要求它再走三倍的距離。畢竟這是在山裡,一種自找的孤立無援的境地裡,要麼依從意志把路徑完成(以及讓體力追趕上意志),要麼放棄並陷入不甘。

我開始拆解那些附著在我的身份上的元素,諸如我的飲食習慣、我掌握的不同語言如何影響彼此、我在多大程度上繼承了我父母的性格等等——這些或多或少都和「來自哪裡」性質類似,可以用精確的現代詞彙組成現成的判斷,再呈現給想知道的人。反之,人們不會在問「哪裡人」時期待聽見「往哪裡去」,因為這個陳述通常被認為無法提供任何關於這個人的信息,亦不能在邏輯上倒推出關於該人的現成的判斷。原因在於,「往哪裡去」往往不是表象(甚至與表象無關),而僅僅是意志透過語言呈現的形式。我無法否認,無數次往山裡去的意志和經驗構成了這一年來我的主要型態。路上的遠足者並不在意我從哪裡來,但能看出來我要前往的方向,偶爾會提醒「前面路滑,要小心」。

我的身份就像這個世界一樣太過積重難返,它不應該是護照帶來的庇護,或是我在某個地方納足稅、住足年份才降臨到我頭上的部分合法權利。我的身份應該是我爬山時選擇如何呼吸,如何邁步,是我選擇如何生活。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!