無垠 ——《孤草與幻夢》序文

1.

顧城精選詩集《回家》的書末,收錄了Simon Patton訪問顧城的訪談稿。全文令我印象最深、念念不忘的對話是此段——

S:「看詩的時候,要分好詩壞詩,好詩就是……」

顧:「天然自成。——有的詩是寫的,有的詩是長的,這是一個最大的區別。我為什麼現在不說喜歡杜甫的詩了?因為他的詩大多都是寫的。」

回憶大學時留下的某些作品,的確算不上好詩,能明顯看出矯揉造作的痕跡。距離自己第一本著作誕生後,不知不覺已過了五年,我偶爾還是會將它從書櫃抽出,翻閱回味。

後續書寫的新作品,其中有長詩亦有短詩。無論是何種類型的詩,對我而言皆十分珍貴,且得來不易,因為「詩句的誕生」是可遇而不可求的。有些詩句的誕生,一如空中有道閃電,瞬息間擊落下來;而有些詩句的誕生,則如枝頭上的青澀果實,歷經歲月醞釀,一點一滴吸收養分,才逐漸變得飽滿、成熟。無論詩句來得快或慢,皆是自然而然生成的。

洛夫晚年創作長詩《漂木》,曾經歷不少「想不到」、「寫不出來」的無靈感窘境。書末收錄《漂木》創作記事,某幾篇日記中,記錄他當天「苦思甚久」,抑或「今日無詩」。讓我特別有感觸的段落是「詩思滯塞,為了尋覓一兩個恰當的字眼,竟繞室徘徊半個小時」。就連詩魔也會有靈感難尋、佳句難遇的狀態,更何況是我這樣的一介平凡人呢?

2.

學生時期,與現代詩有了首次邂逅,便為「詩語言」的表現手法所深深著迷。使我漸漸從最初的學校課文、考試卷的學習,進而透過電腦搜尋、瀏覽,最後進展到實體書本的閱讀——《2013臺灣詩選》是我第一本收藏的現代詩讀物。其中某些詩人,成為我所師法、借鏡的對象,亦影響我日後的寫作風格。時至今日,他們在我內心的地位仍是無可撼搖的存在。

多年來,透過一本本詩選、詩集、詩刊等書的閱讀,使我體認到現代詩「形式」的多樣化。提到散文詩,便會令我想到商禽、秀陶、魯迅、波特萊爾(Charles Baudelaire);提到圖像詩,則會想到林亨泰、詹冰、陳黎;提到藏頭詩,則會想到洛夫;提到短詩,則會想到楊華、夏宇、泰戈爾(Rabindranath Tagore);提到長詩,則會想到密爾頓(John Milton)、愛略特(T. S. Eliot);提到十四行詩,則會想到莎士比亞(William Shakespeare);提到劇詩,則會想到楊牧、歌德(Johann Wolfgang von Goethe)。

多數現代詩採用的形式,皆屬於「齊頭式」。接觸各種形式的詩之後,使我萌生仿效、學習的念頭,決定也嘗試不同形式進行創作,來完成心目中的理想作品。儘管過程不易,但看到辛勤筆耕後的成果,是值得的。

3.

閱讀台灣詩學季刊《因小詩大》時,初識富含創意的寫作方式,即王宗仁的「流形散文詩」系列。其特別之處在於,書寫形式為散文詩,並以「流行歌」入詩。他以林俊傑、陳奕迅、周杰倫、五月天等歌手的音樂為基調,轉化成詩的創作題材。

生活中有無盡的素材,可供創作者書寫,我卻從未想過平時聆聽的歌曲也能化為靈感來源。於是我開始實行新的嘗試,並將完成的作品,收錄於輯三「繁生」。副標題列出的每首歌,皆是我所鍾愛的。

實踐的過程感覺十分新鮮,因為我不曾針對單單一首歌的歌詞,一字一句仔細閱讀,並反覆播放、聆聽。為了能更加感受歌詞的意境、心理狀態,我在電腦螢幕前來回觀看MV。隨著一幕又一幕的畫面烙印在腦海,也令我逐漸擁有深刻的印象與體會。書寫節奏,也得以成功推進。有了一次次「以流行歌入詩」的書寫練習之後,使我對喜歡的音樂,心生有別於以往的聆聽體驗,感受層次變得豐富許多。

4.

這是我未曾料想的事情:從坐在書桌閱讀的一方,變成電腦螢幕前寫書的一方。寫作對我而言,不是為了聲名、名譽,不是為了金錢利益,而是為了找尋更清晰、鮮明的「自己」。透過一字一句的書寫,能漸漸建構出「我」的模樣,進一步形塑完整的自我。

人的心理狀態,會影響詞、句的雛形,是否能在腦海浮現,之後,再將這份有感而發的情緒,以最為適切的形式,寄寓於語言文字之中。作品呈現出的內容,並非僅是表面排列的文字;一字一句的背後,蘊藏著握筆時的心情、情緒,希冀讓握著書本的讀者們,亦能感同身受,並引發內心的悸動。雖然詩中建構的世界,並非真實存在,但是傳遞出來的情感,是真實的。

回顧我過往的作品,主題、內容大抵上離不開人際往來、情感關係等描寫,持續在「人」這個題材上打轉。這背後,極大部分反映出,我學生時期最為在乎的事物,亦反映出我面對、看待它們時,所懷抱的心境。我的情緒總被哀傷、苦悶所環繞,寫出的文字總是帶著陰鬱的色彩。對於離別會感到不捨,對於友誼變卦會感到難堪,對於單相思會感到絲絲酸楚。這些種種過往,我不會選擇遺忘,我會擁抱、接納昔日失落的我。有了這些過去,才得以構成今日完整的我。它們皆為我人生的一部分。

對於第二本著作的期許是,讓語言文字能比以往更加凝鍊,並拓展更多元的書寫主題,寫出更深層的心境。

5.

夢境中,什麼事情都有可能發生。詩人曹馭博在其詩集《夜的大赦》的後記提到:「這種感覺很奇妙,一個人的清醒彷彿就只為了今晚的夢境蒐集素材,只要白天看得越多,夢裡的場景就會越複雜,越有可看性。但這段時間的夢境不但比現實更加真實,且富有啟發性,似乎夢中的語言是有機的,它在告訴我些什麼,那些細節正在等我將它們複述出來。」

雖然說,無論夢境如何多彩、繽紛,終究是虛構的情節;但這些虛構情節所呈現出的景象,竟比我們所處的現象世界還要更寫實。夢裡的情緒感受、身體感官都很真實,讓人無法分清當下身處的世界的真偽。我曾一度嫉妒夢中的我,為何能過得比現實的我還順遂?擁有我未曾經歷過的歡愉時光?

我曾試圖控制夢中的自己。然而只要短暫閃過想要「主導」的念頭,就會清醒過來。清醒過後,我想主導的故事走向,則單純變成是闔上雙眼,在腦中的自由想像,已經與夢無任何關係。

我曾親耳聽過他人說夢話。夢話在深夜的空間,劃破寧靜,微微驚動尚未入眠的我。那是清晰、通順的夢話,並非隨意拼貼、不符文法的語句,只是,沒有上下文而已。恢復寂靜後,彷若沒有任何事發生,室友們仍舊酣睡,僅只有我知道夢話的內容。

沉眠之際,當事人並不會意識到,自己實際上所做的一舉一動。說不定,我也同樣是會說夢話的人,並在無意之間,將私密的內在幻想,與心中的深沉渴望,露骨地訴說出來,只是自己不知道而已。我想,若是有辦法將自身的夢話記錄下來,並轉化成書寫素材,融進作品中,或許能夠更深刻認識自己。

6.

首次讀完《小王子》,是在二十六歲那年。蛇告訴小王子:「我可以解開所有的謎。」故事接近尾聲,小王子被蛇注入毒液,臉色變得蒼白,心跳逐漸微弱。小王子對主人翁說:「最重要的東西,眼睛是看不見的……」擁有會笑的星星,是小王子給的禮物。每天晚上,仰望星空,彷彿可聽見鈴鐺般的笑聲。一年,又一年過去,主角再也沒親眼見到小王子。小王子,是他心目中,無可撼搖的重要存在。最重要的東西,是看不見的。

現今的社會環境,並沒有一路順遂、毫無荊棘的康莊大道。總有某些日子,會感到精神頹靡,生活提不起勁。人們應當留一點時間給自己,閱讀來自各方、各時期的不朽名著,獲取書籍裡,蘊含的養分,從中得到無形的能量和動力。

每一個人在現實中,須扮演各種不同的角色,各自擁有多樣的身分。例如,自己是他人的上司/下屬,為人子女/父母,身為另一半的親密愛人等等。似乎,在不知不覺中,漸漸忽略、慢慢淡忘「我」的存在。世上所有人,皆是獨一無二的存在。每日每夜,勤奮工作、填飽肉身,固然重要;亦須好好調劑自身心靈,聆聽個人內心感受,照顧自己的靈魂,多多在乎自己。

7.

雖然,世界上的文學著作,數以萬計,但一般人實際讀過的,卻為數不多。文學之廣袤,一如星空,而著作是其中的某顆星星。我們肉眼觸及不到的未知的星,可以運用望眼鏡看到;若是運用內心的望眼鏡去探索、發掘,從未接觸的著作,將會映入眼簾,熠熠閃爍。

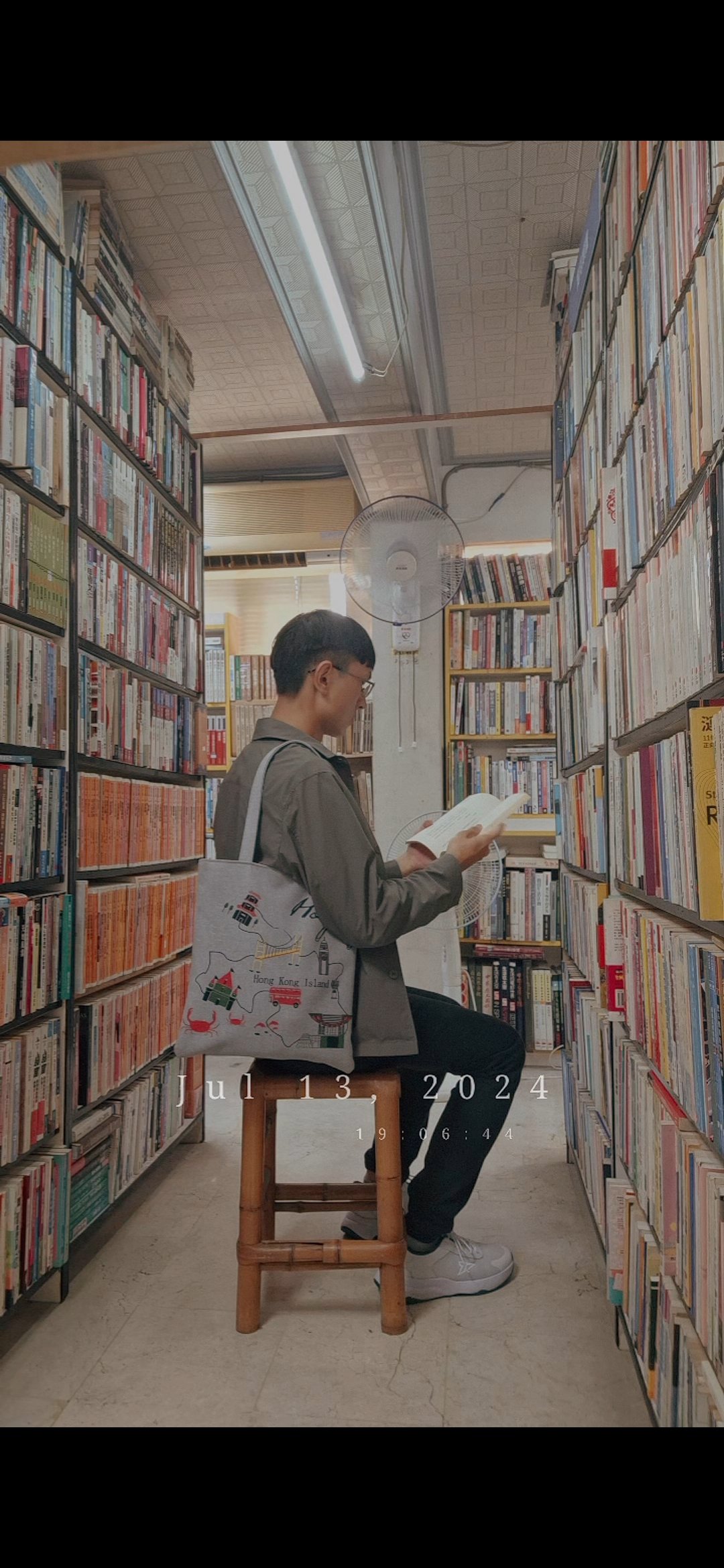

回憶高中時,在無意間,步入無垠的文學曠野。其實學生時期的我,對於閱讀,並非是感到興趣濃厚的人,看完一本書的閱讀量,次數屈指可數。某個提早放學的日子,首次踏進學校圖書館,單純只為消磨時間。到處閒逛,左看右看,沒有什麼吸引我的書籍。但偶然蹲下,發現一本我有意願翻閱的書,書名為《戴望舒詩集》。這也是我初次接觸實體詩集的經驗。其中的名篇:〈雨巷〉,令人難忘。在繁浩的書籍中,如此剛好,就遇見這本書。從這天開始,我逐漸萌生看書的動力。

與每一本書的初次相遇,當為珍貴的緣分。一年年過去,不知不覺,櫃子的書愈來愈多。甚至到了現在,從原本坐在書桌閱讀的一方,變成窩在電腦前寫書的一方。

8.

閱讀文學,這件事本身知易行難。聽起來容易,親身去做,卻尋不得切入點,不曉得從何開始。我個人的建議:第一步可從「選集」、「選讀」類型的書籍著手,來從中感受,尋找貼合自己喜好的作家或作品,之後,便能針對這一些作家或作品,實施進一步探索,慢慢培養出樂趣。比如說現代詩,各年度的《臺灣詩選》(由「二魚文化」出版),推薦給有興趣入門的人閱讀。

關於作者、作品,以及讀者。一名寫作人,會積極追尋自身的存在與人生,並帶著熱情,以實際行動完成潛藏於內心的作品。誕生的每件作品,其中的文字、語句、整體架構,皆是得來不易的成果。作者會全心投入,思索如何將每個文字,安排在它們最適合的位置,以營造出最佳的美感效果。最後,讓作品呈現於讀者的眼中,並將蘊含的情感,傳遞出去,觸動讀者們的心靈,盪起一圈圈的漣漪。

曹馭博〈關於詩的問題〉(節錄):

「詩人是一種職業嗎?」

我說,不是。

它是一種狀態

當詩找到你時

你就是詩人「寫詩是一種技能嗎?」

我說,是的。

但它沒什麼用

它餵不飽我

也沒辦法發大財

但我獲得了生命的熱情

生命帶我到哪,我就去哪

骨感的現實。的確,儘管我書寫的一字一句,無法帶來溫飽,但我所做的,是自己喜歡的事,並樂意投入心血於其中。我明白,創作並不能變成正職,也明白自己的作品不投世俗喜好,帶不了我任何商業價值,與實質收入。不過,我能篤定地告訴人們,這本著作的價值,無法以金錢衡量——它是「無價」的。我期望,付出兩年時光所完成的新書,能滋養讀者們內心的土壤。

在職場上辛勤打拚的人們,透過閱讀,能夠在充滿泥濘的環境中,擁有綠草如茵的空地,得以休憩,補充流失的能量,並陶冶自身的心靈。這世上有些人,一生僅只追求財富、物質、情慾、感官刺激、精緻開銷……日復一日。沒有文學的人生,是索然無味的,每一個人的生命,不該讓文學缺席。

9.

其實,生活處處皆有文學的影子,從年少時期開始,即伴隨在你我的日常之中。例如,「天生我材必有用」(李白〈將進酒〉)、「心有靈犀一點通」(李商隱〈無題〉)、「一寸光陰一寸金」(王貞白〈白鹿洞二首〉)、「柳暗花明又一村」(陸游〈遊山西村〉)、「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香」(黃檗禪師〈上堂開示頌〉)、「書中自有黃金屋」(宋真宗〈勸學詩〉)、「天涯何處無芳草」(蘇軾〈蝶戀花〉)、「驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處」(辛棄疾〈青玉案〉)等等。文學,確確實實,是整段人生中的一部分。

或許有些人會心存疑問:「人生,有什麼意義?生命的意義何在?」其實,正因為人生本身並沒有意義,才能夠由我們每一個人,各自去賦予人生的意義。

「寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟」(蘇軾〈赤壁賦〉)。人的一生,轉瞬即逝,一如壽命短暫的蜉蝣;人類是如此渺小,就如同茫茫大海中的一粒粟米。二〇二一年,參加親人的喪禮。往昔的對話歷歷在目。沒想到,用不著半天的時間,從原初完善的軀體,火化變為塊塊白骨。人生無常。二〇二二年,坐在搖搖晃晃的椅子上,感覺心神迷茫。在恍惚之中,忽然有一種體悟浮上心頭:性命如草。

闔眼想像。我身處在一片漫無邊際的荒涼原野,枯黃的草木,遍布四周——又或者,我,就是眾多枯草的一部分。可有可無的存在。若是我還根植於土壤上,那麼就隨風搖擺;若是我的身軀已經斷裂,那麼就隨風飄遠。

10.

接近大學生活尾聲,第一本著作誕生。我曾想過,是否要就此收手停筆?畢業後,只有零星、四散的作品,並未想過將它們集結成冊。約經過三年,由於對自己的生活經歷,興起與以往不同的感觸與體悟,因而有一股無形的動力,促使我把內心抽象的構思,透過著作,具體呈現出來。反覆思考書名,最後,決定定案為《孤草與幻夢》。

既然擁有製作下一本書的決心,就無可避免,得在夾縫中求生存。現實生活,勢必也是要顧及的,人們離不開食衣住行,還有職場日常瑣事。在能量耗盡、身心俱疲的狀態下,書的整體進度沒有任何動靜,是常有的情形。

我清楚知道,我的作品並不會成為各大書局的暢銷書籍,也知道擁有我著作的讀者,僅是小小群眾。但我相信,我每字每句所秉持的文學觀、審美觀、價值觀,能夠引發讀者們的共感。二〇一九年,獲得師長、親友們的回饋與鼓勵,我才明白,我不能夠浪費自身的才華與天賦,將我所擁有的珍貴事物,擱置於角落。

直視心中的靈魂,一幕幕畫面浮現。我站在廣袤的文學曠野。望向前方,看見無數前輩作家們,各自大放異彩;回首往後看,一群年輕的筆耕者,充滿熱誠,在個人的小天地默默耕耘——雖然尚未綻放光芒,卻也未曾停下腳步。

漫步於無垠的文學曠野之上,有時風和日麗,有時風吹雨淋,一路伴隨成就與挫折;時時自我提醒,不因獲得成就感而志得意滿,也別因為遭遇挫折感而自怨自艾。看見歲數比我年輕的晚輩們,彷彿亦看見昔日的我,也使我回憶起,學生時期所立下的志向與嚮往。無論面臨何種困境,他們仍會揮灑熱情,寫下蘊含在心中的一筆一畫,我又有什麼理由放棄,自己的寫作之路呢?

——2024年6月

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!