沃尔松格之血

作家都是残忍的,至少好作家都是残忍的。他们把亲近之人的弱点和见不得光的一面暴露给公众,哪怕公众并不能认出原型,原型自己辨识出来也往往会怨恨一生。更何况,有的原型一望即知,有的隐私的暴露会导致丑闻,还有些呈现因艺术夸张而造成对原型的污名。

契诃夫的朋友、张爱玲的亲人朋友、门罗的亲人朋友...... 很多因在作品中认出不够正面的自己而与作者反目。《勃登布洛克一家》出版后,曼家留在吕贝克的亲戚朋友愤怒至极,全城人都知道勃登布洛克其实姓曼,好在作者一家已经搬到了慕尼黑。只有托马斯的母亲喜欢这部作品,因为书中格尔达的形象比她本人更光彩优雅。然而商场与婚恋交易的小九九又算得了什么,在后来的写作生涯里,托马斯·曼以更勇猛的方式暴露家人和自己,虽然文字与事实真假难辨,但引发流言的海啸绰绰有余。

这些作品里,论惊世骇俗的程度,大概没什么能比得上《沃尔松格之血》。开场不久,当双胞胎兄妹手拉着手在楼梯上亮相的那刻,任何一个熟悉瓦格纳的读者恐怕都会惊呆——齐格蒙德和齐格林德, 这样的名字!后面会发 生什么,已经不言而喻。小说在托马斯·曼结婚的当年写成,交给出版社后,尚未出版口风就已传出。岳父闻讯大怒,倘若出版,整个慕尼黑都会认出原型是岳父一家,托马斯只得撤稿。十六年后这篇才得以出版,整个慕尼黑仍然知道原型是谁,而岳父岳母仍然健在且就住在城里,大概那时他们已经习惯了这个生活体面、政治保守的女婿时不时地抛出两颗伦理炸弹了。

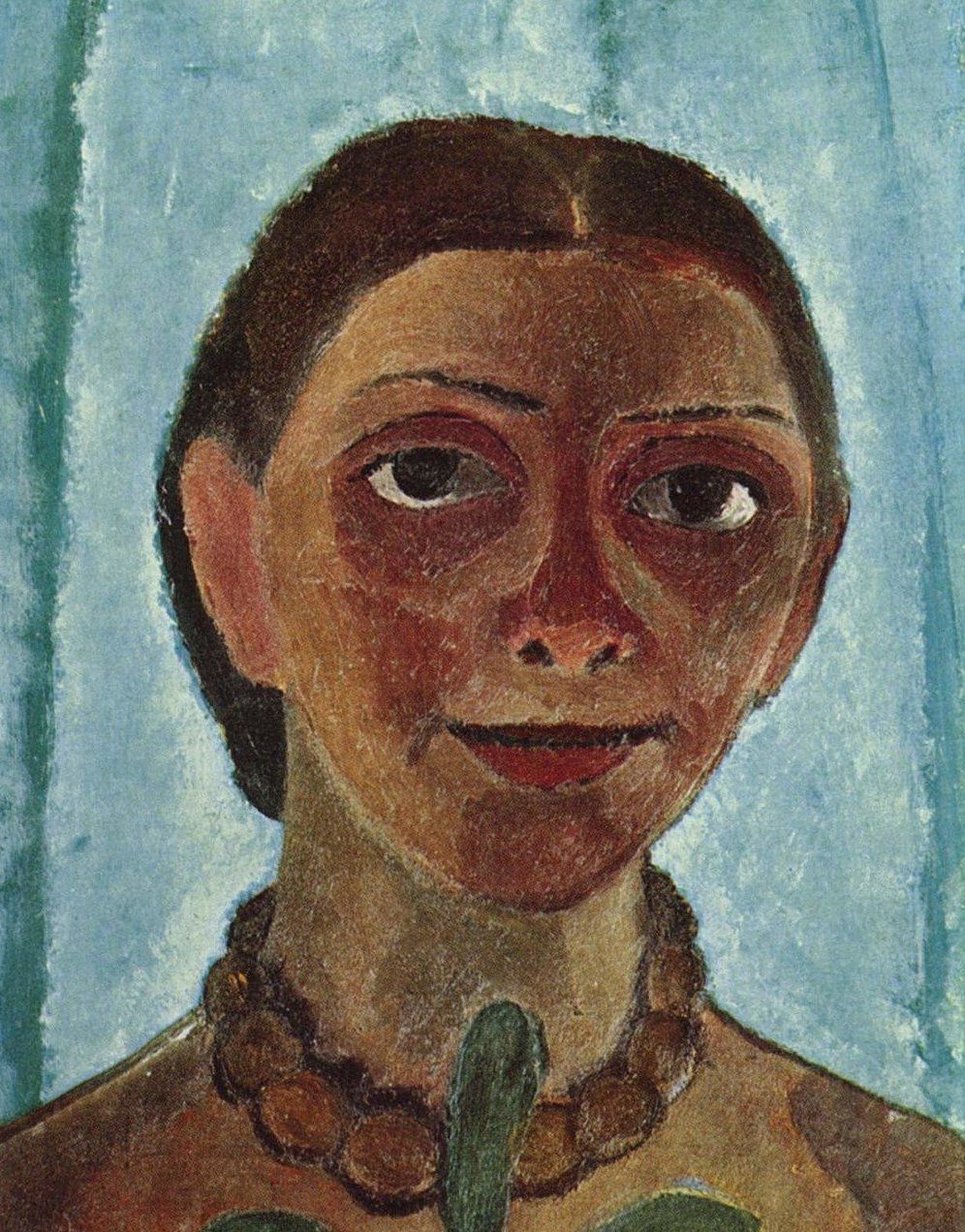

处于流言中心的是托马斯·曼的妻子卡缇亚和她的双胞胎兄弟克劳斯。自然,人近中年、育有六个子女、并于托马斯保持口碑良好的夫妻关系十六年,这本身大概可以自动抵消一部分流言。但也未必。而卡缇亚不为所动并非因为流言势头弱,事实上,小说在十六年前刚刚完稿时,第一个读者就是她,她颇有幽默感地读完,表示写得很好,支持发表。她好像站在更高的视角,笑看托马斯眼中的自己,甚至,或许她还以看笑话的心态期待着公众反应,看看庸众们能把一部真假难辨的艺术作品解读到哪儿去。是什么样的见识气度、什么样的玩世不恭、什么样的藐视俗众,才能让一个女人欣然接受自己作为乱伦的原型走进公众阅读、并且可能是走入文学史呢? 别忘了,那还是1905年,女人的裙子还拖在地上,连离婚都还是件丑事。或许瓦格纳的狂热爱好者根本就不介意乱伦?

Pringsheim家是慕尼黑的显赫名门,祖父是西里西亚的铁路与煤炭大王,略小一号的卡内基和卡尔·维特根斯坦,父亲靠投资祖父遗产所得的收益,足够供养全家过着王公贵族的生活。而比起物质上的富足,Pringsheim家更是文化贵族,父亲是慕尼黑大学的数学教授,有着以他命名的定理,母亲年轻时曾是戏剧演员,外祖父母是柏林的文化与社会活动名人。这样的一家人,热爱文化与艺术,尤其狂热地热爱音乐,瓦格纳是这家的神。老Prinsheim长期接济瓦格纳,并且是拜罗伊特音乐节的赞助人,甚至曾经为了瓦格纳与人决斗。作为双胞胎,卡缇亚自小与克劳斯亲密无间,共享各种秘密与默契,平日里伶牙俐齿高谈阔论,尤善讽刺揶揄,除了不知道他们的关系是否有过齐格蒙德与齐格林德间的性意味,其它方面与后者大约无异。与托马斯·曼结婚前,卡缇亚在慕尼黑大学主修科学与数学,而克劳斯则主修音乐,后来成为马勒的学生。他们见多识广,前途无量,凡人的俗世忧虑与计较从未进入过其生活与视野。来自吕贝克的商人之子能踏入他们家门,实属高攀。物质实力的小巫见大巫尚在其次,更为惊心的是文化修养和见识上的落差 ,北方商业城市的新教资本家家庭与犹太望族间如隔深崖:新教资本家见到儿子爱好文艺就要陷入绝望,对男性子嗣最大的期望就是继承家业,甚至大学都不必上,哪怕自视品味高雅,平日所谈论的也尽是饮食起居与贸易行情,托马斯的妹妹到了Pringsheim的宫殿里只对其豪华装饰艳羡不已,一向自以为优雅高贵与众不同的母亲在亲家的饭桌上因为对话题的无知而局促不安;而犹太人,按照茨威格的说法,别人以为犹太人爱钱,但事实上犹太家庭最高的目标是培养出作家、音乐家、科学家、学者这些在人类精神文化的石碑上留下印记的人,Pringsheim家的人只对阳春白雪感兴趣。

在《沃尔松格之血》中,托马斯把自己丑化成一个局促的政府公务员,对文化艺术一窍不通,一顿午饭下来,被双胞胎兄妹欺负殆尽。然而即便如此,一通嘲弄万般鄙夷之后,女孩却仍然会下嫁。这其中是否也暗含了犹太人的处境呢?虽然是富商家庭,但倘若想更被主流社会接纳,还得融进主流血脉,而她们那从贫民窟解放尚不足百年的古老血液,不管多么高傲,终究还是需被藏匿的。(普鲁斯特的斯万又何尝不是?)而卡缇亚为什么会“下嫁“托马斯·曼呢?倒不至于像齐格林德下嫁公务员贝克拉特那么凄惨,托马斯毕竟是文学界冉冉上升的新星,年仅26岁第一部长篇小说就获得整个文学界的瞩目,卡缇亚和克劳斯直接用哈诺指代托马斯——十五岁就死去的哈诺是勃登布洛克家的终结,但他热爱音乐,热爱瓦格纳,(哈诺就死在一场《罗恩格林》歌剧后,小说的描写甚至令人恍惚他究竟是因伤寒而死还是因瓦格纳的音乐而死),而Pringsheim家尊重艺术家。只是,哪怕是见识与个性都那样卓尔不凡的卡缇亚,最初声称不想结婚只想自由追求知识的卡提亚,仍然(必须?)结了婚。倘若当初她不曾答应托马斯的求婚,或许在科学史上又会出现一位丽萨·迈特纳一样的人物,毕竟父亲认为她是家中最聪明的孩子,而外婆就是女权运动的先驱,提倡女性接受同等教育、外出工作、经济独立。而卡缇亚嫁给了托马斯,从此退学、生养了六个孩子,成为丈夫的秘书、管家,最终的历史定位没能成为科学家卡缇亚·普林斯海姆,而是作家托马斯·曼的妻子。

卡提亚与克劳斯的关系在卡提亚与托马斯的长子长女身上复制,艾丽卡和克劳斯比母亲和舅舅更加桀骜不驯和玩世不恭,仰仗父亲的声名,他们享受着比母亲与舅舅当年更高的文化贵族身份。新的时代赋予他们更高的自由,变装、频繁更换伴侣,与同性或异性的恋爱、混乱的生活公开也无妨,反而令他们名声劲爆,更被同龄人追随。兄妹二人在柏林文化界驰骋,令人想到恩斯特·路德维希·克尔希纳所描绘的柏林街头,魏玛共和国的时代精神被表现主义绘画精准地捕捉下来。作为母亲的卡缇亚得知这些,耸耸肩,并不在意,倘若她自己晚生二十年,风云驰骋的该是她吧。

《沃尔松格之血》的结尾,兄妹完成了自身血脉的仪式,这之后的齐格林德真的能够去下嫁公务员吗?《女武神》歌剧中,齐格蒙德死了,怀孕的齐格林德在布伦希尔德的鼓励下,握着诺通宝剑的残片,决定活下去,但只是因为她要生下齐格弗里德。“哦,最高贵的奇迹!“(Jesse Norman在那里的声音令人血液凝固)。在瓦格纳的精神下,经历过如此忘我高潮的人都是会死去的,特里斯坦与伊索尔德死了,齐格蒙德死了,连托马斯的小哈诺都死了。但卡缇亚不是齐格林德,她完美地扮演了一个传统的妻子母亲角色,和托马斯·曼一起经历战争与移民,携手老去,为他送终后又活了三十年,超过了三个子女,直到97岁。

卡缇亚的双胞胎兄弟克劳斯也活了89岁,一生中大量时间在日本度过,在东京艺术大学担任作曲教授,担任东京室内乐团的指挥,影响了大量日本音乐家,是将西方古典乐带进日本的先驱。他的三个儿子之一(据说非亲生)移民美国,成为一位历史学家,与一位香港的华人女士结婚。

普林斯海姆之血稀释后渗入世界各个角落的土壤。

一部有关卡缇亚的纪录片:《托马斯·曼夫人》

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!