威尼斯之死

为什么要关联马勒?

托马斯正与家人在威尼斯度假,一个相貌俊朗的波兰男孩吸引了他的注意力,托马斯的视线追随着他,这没能逃过卡缇亚的眼睛。

之前不久,报上登载了马勒的死讯。这将托马斯至于长久的震惊中,马勒似乎成了他与世界间的一层纱幕,所有的观看都经过了一种情绪的过滤。几年前他还在慕尼黑见过马勒,后者是岳父家的座上客,普林斯海姆一家人都酷爱马勒,卡缇亚的双胞胎兄弟克劳斯彼时正在维也纳跟随他学习。死前四年,马勒的心脏已经出现了致命问题,他自知于世无多,然而外人并不知晓。他的第九交响曲和《大地之歌》在死前并未公演,所以托马斯并没有听到那专门有关死亡与告别的绝唱,事实上,马勒最为沉痛的音乐,在他死前都未曾被世界听到。那么,遮在托马斯面前的纱幕究竟是什么呢?

托马斯的脑中,一个故事在成型,他要描述一些耽美的时刻:朽坏与美共存的空气、海滩、盐味儿、潮气、瘟疫、衰老的生命面对年轻的生命、只可远观的肉体、被禁止的遐想。他要描述马勒之死,要描述一颗有病的心脏不规律的心跳,要描述青春重现的海市蜃楼,以及平静的绝望。至此,这似乎更像《罗恩格林》序曲。

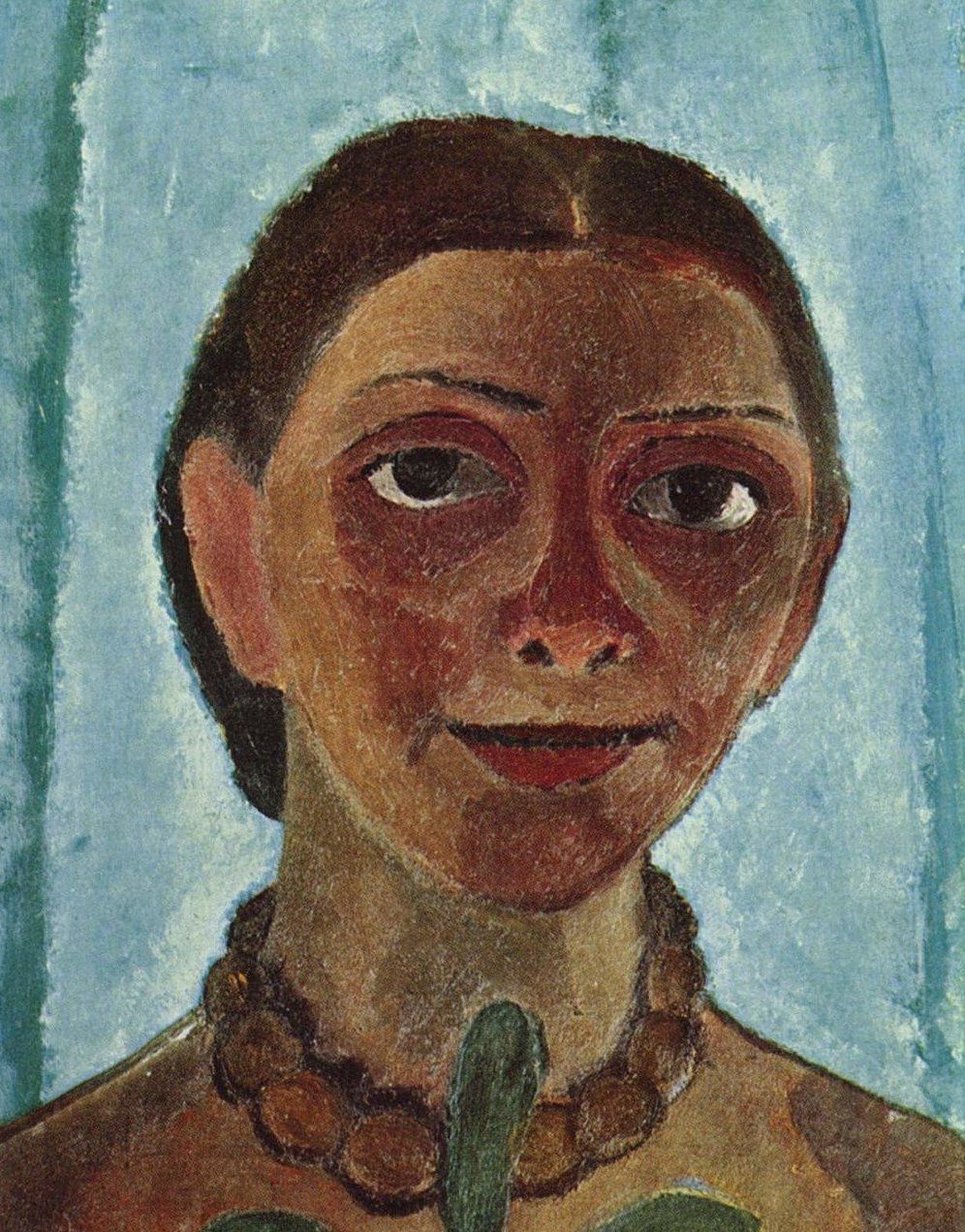

可这些与马勒又有什么关系?为什么托马斯要选择马勒作为埃申巴赫的“原型”?甚至照着马勒来描摹埃申巴赫的外貌?马勒未曾喜欢过同性,更不恋童,也没什么威尼斯情结。死在威尼斯的是瓦格纳,听到瓦格纳死讯的马勒在维也纳的街上狂奔,嘴中喃喃:瓦格纳死了,瓦格纳死了。除了生命中最后几年,马勒一生身体健康,是个运动健将,热爱骑车、游泳、远足,且生活被繁重的事务占满,哪有古斯塔夫·埃申巴赫的颓废和闲逸?

小说中,埃申巴赫被书半遮的视线投向海滩上少年的躯体,他远远地跟着塔齐奥在威尼斯的水巷间穿梭。维斯康蒂的电影里,马勒5的小柔板贯穿全片,那是音乐家献给新婚妻子阿尔玛的礼物,这与埃申巴赫对少年的迷恋在哪一层汇聚呢?

我曾多次想过,纯粹从音乐的节奏来说,柴可夫斯基《佛罗伦斯的回忆》第二乐章,或者普罗科菲耶夫第二小提琴协奏曲的第二乐章,那种有着漫步的节奏、同时又情感起伏的音乐,可能更合适配乐穿梭与尾随。小柔板的音乐是模糊的、雾一般弥漫开的,人无法在其中行走。但另一方面,又似乎必须是它,为了忠实于曼的原意,必须用马勒的音乐,更何况,它满怀被压抑的渴望。

对了,就是那模糊和纠结,被压抑的渴望!伯恩斯坦解释,小柔板一开始的和弦只有C与A两个音,无法确定究竟是a小调还是F大调,只有当第一小提琴的主题中F出现时,我们才能确定是大调,踟蹰与犹豫之后才是幸福的肯定。然而,小调的犹豫却并未就此彻底消失,当主题第二次在大提琴上出现时,却出现了a小调的导音#G,从而将旋律导向了a小调。此后主题在不同的弦乐声部间在a小调和F大调直接反复穿梭转换,纠结之至。马勒比阿尔玛大19岁,几乎可以做她的父亲。在这封至阿尔玛的情书中,马勒又引用了《特里斯坦与伊索尔德》中著名的“凝视动机”,且不断变形,甚至一直延伸到第五乐章,在近乎疯狂的漩涡中曲终。马勒或许在追问,他的爱也是致命的吗?他与阿尔玛会重蹈那对情侣的覆辙吗?

塔齐奥对埃申巴赫来说可望而不可及,与瓦格纳以及托马斯·曼所有作品中类似状况一样,这只能由死来终结,死欲与爱欲的纠缠是永恒的。这是多么二十世纪的气质!人类走向衰落之后才感受到的东西,贝多芬那里绝没有一丝一毫这种纠结,再痛苦、再沉痛,到晚期四重奏那里,也不会让对立的欲望如此颓丧地绞缠一体。在描述情欲方面,瓦格纳远胜于其他人,也胜过马勒,任何一部瓦格纳作品都能找到多处蒸腾着莫可名状的潮气,以及极端情绪下的飞蛾扑火。如果为了爱与死,托马斯应该选择瓦格纳。

其实,也许托马斯选择的就是瓦格纳,只不过他需要有一个肉身具形,而那具形无法采用那个十九世纪的、爱好丝绸和华丽装扮、到处借钱赖账、偷人妻子、行事近乎赖皮的瓦格纳,他需要找一个精神代理、一个携带瓦格纳的幽灵的二十世纪的身体来传递爱与死,马勒作为瓦格纳音乐的继承者承担了这种情感投射。甚至,如果马勒还活着也不行,是他的死——是死——激发了托马斯·曼。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!