羽翼漸豐,回看那場躁動的酷兒成人禮——訪黎哲舜首作《有毛有翼》

文|曾繼賢

近來談同性婚姻合法化,有希臘為東正教國家首例,泰國為東南亞首例,反觀香港同志的奮鬥歷程依然艱巨,在房屋政策上苦苦拉据。早前「後話文字工作室」,為年青同志黎哲舜出版首部作品《有毛有翼》,當中並非議題式的大敘述,而是傾向自我揭露的私小說,書寫同志身分的同時,更多的是直面被躁鬱症所籠罩的過去。

那晚,我們相約在上環蘇杭街的某間cafe,鋪位有點狹小,燈光一貫港島區的曖昧,他身穿西裝正襟危坐,頓時有種微妙的氛圍。兩個男人摸著酒杯底,沒有促膝,但有長談。

Speak for Dream, Speak for Him

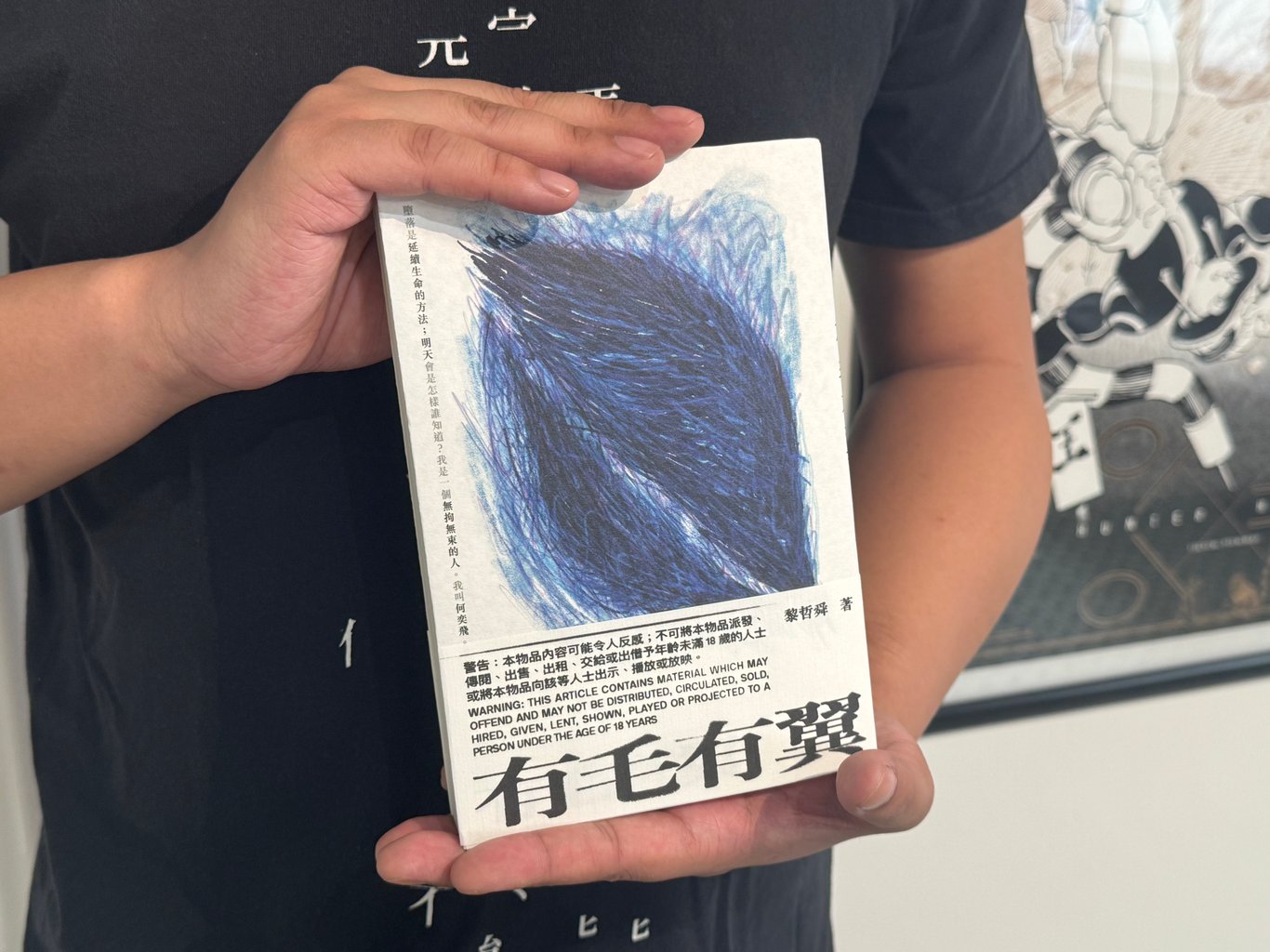

書名《有毛有翼》,好像有種訓話的聲音從遠方而來,而此話所蘊含的反叛力量,讓蔡元豐教授以上海的壞女孩文學作對照,稱此為「壞男孩文學」。黎哲舜受寵若驚,沒想過他會如此形容,甚至想請他修改一下。但對於黎哲舜而言,有毛有翼,就是一場coming of age(成人禮)的感覺,跨越了年少的歲月。

出櫃需要勇氣,出書如是,以言說與分享的慾望作為驅力,更根本的是多年前對自己許下的承諾。中學時,同學問大家的未來目標,「我確定地跟他們說,我不一定要做作家,但我想出書」,自中學畢業一晃就是十年,如今終於圓夢。 他參加過文學獎比賽,卻自覺不會在比賽框架下得勝,便決定自己出書,發稿到不同出版社,最終來到「後話文字工作室」。從過往的作品精選出四篇,篇章之間相互交織,總結了年少階段的黎哲舜,他形容就像歌手出迷你專輯「試試水溫」。

當初他與編輯洪嘉意見分歧,黎認為此作寫得慘烈,但洪覺得絕望裡頭終有曙光,就好像從封面可見憂鬱的藍色羽翼,其實包裹著甚麼;黎不想打著「同志小說」的有色旗號發行,但洪覺得應要讓更多人看見同志書寫。出版過後,黎哲舜果真收到不少人的感謝,讓他感覺到是「speak for them」,「既然有人共鳴,同志文學又的確不多,就不需過於拘泥。」

徘徊於死亡邊緣的疾病書寫

黎哲舜本以為出書會為他的生活帶來轉變,但依舊平淡如水,偶爾還有些情緒的波瀾。見他執起刀叉,捲起意粉,手卻不自覺地顫抖,我知道藥物的副作用一直纏繞著他。

他早於中學時發現患有抑鬱症,大學時期是他最開心的時光。但躁鬱症的緣故,他一時亢奮,一時頹靡,一時暴躁,甚至做事不顧性命安危,就如他曾經住在唐樓的四樓,因為沒有帶鎖匙而爬窗入屋,險些就滑腳送命。他一直很抗拒見醫生,回顧過去幾年的混沌,由人際、職場、社會的壓力積聚,令他經常無法上班。尤其2019年使他崩塌,在病榻不知時日,與世界脫軌,covid是甚麼也渾然不知,「直至我企圖自殺就發現不行了,要去見醫生。」

「是有點老土,但寫作確有治療的功效,我趁上不到班的時候寫,有時上到班,就放工寫,所以我寫得很慢。」眼見同齡的作家產量之高,又嘆道:「首篇〈下落不明〉寫於2016年,足足橫跨了七年才寫了四篇。我不敢講是細貨,但確是慢工。」不知是情緒或是性格使然,他自認急性子,但寫作從來欲速則不達,於是他訝於自己能按捺著焦躁。

在《有毛有翼》裡,許多句子可以很確切地感受到是作者的自我披露,尤其〈有毛有翼〉中歐永楠的鎅手心聲,必然是創傷過後,翻開傷口,重新剖析所得來的。做運動減壓之外,他表示寫完〈欲止又言〉之後,對他產生了一個巨大的信念,讓他在傷口癒合結疤之前,勇於探尋表皮層以下的未知,直面自己的情緒,如此直至去年病情才有顯著的好轉。

豁出去的情慾書寫最動人

當我們想像同性戀,是否會最先想起「離經叛道」的性愛場面?過於剛烈,過於陰柔。黎哲舜說他不常讀同志小說,也不會特意去讀,但白先勇的《孽子》是他首次接觸的同志文學。「當時我覺得它和我的內心很接近,但當我長大了,卻沒有再翻看。反而,有一本小小的書,魏紹恩的《我愛鳩鳥群》,我希望可以寫到一本這樣的書。」

看見書腰的警告字句和小說裡的情色壯遊,黎哲舜如何拿捏描寫性愛的尺度?「豁出去,不覺得有甚麼底線」,這坦率殺我一個措手不及,小說甚至沒有送往淫褻物品審裁處,書腰只是出版社自行加上。但說到性愛書寫,黎哲舜想起崑南,並說自己朝著他的方向追隨:性愛書寫所注重的不只是身體和性器官,而是更重視動作、氣氛和節奏——情慾才是一切的本源。

同志標籤背後,其實有著與眾人相同的情感與需求,對黎哲舜而言,性愛就是人與人之間最親密的互動。他提及電影《戲夢巴黎》裡的Isabelle在與Matthew的交合中得到某種解放而流淚,旁人看見或稱之獵奇,但他希望自己下筆能夠動人。最令我動容的是終篇〈欲止又言〉,李致淳與阿謙玩過粗暴的主僕遊戲後,所流的兩行眼淚與Isabelle一樣,是關乎情慾顧忌的解放,以及愛情的嫉妒。黎哲舜說這是他花光狠勁的一篇,「我最初沒用粵語寫,但覺得錯了語氣,便砍掉重來,全改成粵語,很記得我在宿舍裡寫到崩潰。」

鍾玲玲的不燦爛,盧凱彤的不完美

小說的禁色之愛以外,我們不難留意到作者簡介裡寫有兩位女性名字:「喜愛鍾玲玲。懷念盧凱彤。」 想必在他的生命中形成了莫大的部分。

「她有很多句子和段落,令我感到,原來這個世界有人和我擁有同樣的感性。她會為了自己喜歡的東西,而不顧一切。《愛蓮說》或許被人認為不道德,但她又能寫得令人同情主角。」鍾玲玲隱晦的私密性書寫,令他發現了自己不為所知的一面,然後把那些情感披露於文字上。

他引述許迪鏘說有時候不太想讀鍾玲玲,因為覺得她活得太不容易而感到同情;而我讀《有毛有翼》的時候,亦有同感。關於書背由編輯所撰的「生而為人」 ,或可以指向太宰治的頹廢,也可指向鍾玲玲曾經對自己的生命叩問,這些指涉同樣可以落在他的身上。

至於盧凱彤,更是他成長中難以磨滅的印記,同為同志,同為躁鬱症患者。他喜歡盧凱彤,是因為他以行動者的姿態,提倡同志議題和情緒健康。有句說話,黎哲舜一直銘記於心,那是盧凱彤在第28屆金曲獎的出櫃宣言,他用普通話把原句直述出來,一字不漏地:「我知道世界不完美,我的音樂不完美,我的人不完美,但有了你,誰還需要完美。」他話到一半,哽咽,默然流下兩滴眼淚。這並非病情使然,而是這一路以來的一切掙扎和奮鬥,被話語的力量一再勾起,提醒了他:這句說話作為信念,讓他熬過很多苦難。

他再補充,當時at17與Twins同期出道,清純可愛的Twins成為大熱之時,兩個「烏搲」indie的女生則成為同志楷模,受到小部分人的景仰:「喜歡Ellen的人不算多,但我發覺如果從事藝術的人喜歡他的話,原來都很受他影響,曾經被他empower。雖然他的影響範圍很小,卻很深。」

這令他回想起自己的出櫃時刻,或不能稱之為出櫃,因為他是被拉出櫃的,被中學同學出賣,「很快整間學校通了天似的,自從那刻我就豁出去。」他的挺身而出令他成為學校裡的同志楷模似的,有些同學對他敬而遠之,「曾有個同學比較女性化,被人取笑是gay佬,我只是走到他們面前,也沒說些甚麼,他們就收聲了。」後來,許多人感謝他勇於發聲,一路延伸到出版《有毛有翼》的今天,偶爾想起盧凱彤,「原來我也可以做到。」

深淵以後,我想活得溫柔

「革命尚未成功,同志仍需努力」,大抵這句話烙印在每個酷兒的心上,在這鬥爭路上碰撞得渾身是傷,彷彿是另一種傷痕書寫。不同於一些小說將同志關係作為某些歷史框架下的權力關係隱喻,近年的著作更關注同志群體本身,而早前的《午夜男喃——香港男性性工作者口述歷史》誠為一大里程碑,黎哲舜也脫離如《龍頭鳳尾》的歷史敘述,重新檢視自己殘損的身軀,回歸書寫自身,亦看見他者的瘡疤。

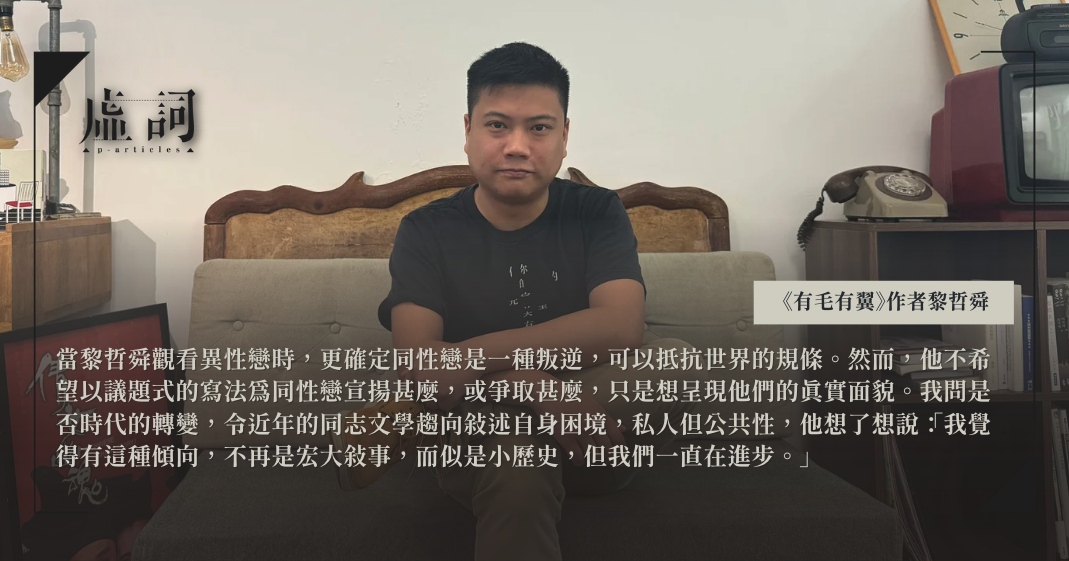

蔡元豐說《有毛有翼》是壞男孩文學,就如在小說裡數次出現毒品,黎哲舜說在同志世界裡不足為奇,「生活中要面對的事情實在太多,於是想逃避,想麻醉自己。」當黎哲舜觀看異性戀時,更確定同性戀是一種叛逆,可以抵抗世界的規條。然而,他不希望以議題式的寫法為同性戀宣揚甚麼,或爭取甚麼,只是想呈現他們的真實面貌。我問是否時代的轉變,令近年的同志文學趨向敘述自身困境,私人但公共性,他想了想說:「我覺得有這種傾向,不再是宏大敘事,而似是小歷史,但我們一直在進步。」

談到未來計劃,黎哲舜嘆道:「我已經消耗掉很多能量,我需要一點時間沉澱自己,到了下個階段才可以有下部作品。」回過頭來,他補充:「但這期間我會繼續寫下去」,畢竟寫作是他的精神出口之一,「《有毛有翼》太慘烈,還有些粗魯,我想之後的書寫溫柔一點。」

向陌生人坦露自身的困頓與掙扎談何容易,我回應他,這是能夠理解的,那些都是從深淵而來的文字。寫得溫柔,倒不如說活得溫柔,就是種自我期許:免於狂躁與憂鬱的糾纏角力,尋找安穩的情感歸宿——他望著早已喝盡的紅酒杯,像凝視深淵,默默點了點頭。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!