書評》星球的孤獨,友伴與浩瀚:馬翊航讀夏曼 · 藍波安《沒有信箱的男人》

作者|馬翊航(作家)

在它恐慌之前,它——它是寧靜的。那時我還無法理解,沒有領會它是多麽浩瀚,體會那所有的白晝、所有的夜晚、所有的風與靜謐。

——娥蘇拉.勒瑰恩〈比帝國緩慢且遼闊〉

➤宇宙的筆記

在讀夏曼.藍波安《沒有信箱的男人》時,我同時在看丹尼爾.艾弗列特(Daniel Everett)的《別睡,這裡有蛇!一個語言學家在亞馬遜叢林》。夏曼.藍波安的新作,以島嶼人的心靈,流過友善與邪惡交混的「外邦人」,後者以一位(與皮哈拉人相處30年的)外來者的身體,進入皮哈拉人的世界:艾弗列特原本以為是「叢林」的詞「歐一」,其實指涉更大的生物圈、或整體空間;皮哈拉人沒有確切的數字概念,也沒有表達特定顏色的詞彙;宇宙以不同的邊界「米基」劃分出層級。

《沒有信箱的男人》中的達悟宇宙,分成9個空間層次,生活在第五層的善良女神,負責了Ivatas和Irala兩個民族的事物,「我們是獨立的小眾之神」。小女神西.洛伐特,負責之事雖小但重大,她讓人之島上的受孕婦女能夠自然生育,不必再遭遇竹片剖腹、以死亡換新生的難關。此後島上才有了存活下來的母親、一胎以上的孩子,人類像泉水、羊群在島上增加,帶來生氣——這是小說第一章節,夏曼.估拉拉摁傳述的故事,包裹了新生兒從產道中誕出時「pok」的初音,也有為人父母的初名。

說故事的人以外,還有做筆記的人:「月的微光繼續照明人群離去的身影的同時,卻有位異鄉人,正運用月亮微光寫筆記。」那是鹿野忠雄的筆記,在夏曼.估拉拉摁的眼裡是「正在偷竊我的語言智慧」。而仙女洛伐特,也有她的記事簿,紀錄她俯瞰的權責世界裡,所有的生命、祝福與懲罰。他們(小女神、說話人、博物學家)都有其追求的「全部」,是誰的工作有了缺憾?

外邦人的書寫與技術是威脅,遮掩島嶼人的心靈與生命。工具、技術的進入與顯現,從來不缺乏例子。在拓拔斯.塔瑪匹瑪(布農語:Tulbus Tamapima)的《蘭嶼行醫記》(1998)裡,是現代醫療系統與傳統身體撞擊的省思;潘壘導演的《蘭嶼之歌》(1965),則是現代技術的炫奇展示(劃時代的彩色水下攝影、電影設定「醫生」作為男主角)。

《沒有信箱的男人》中醒目、帶來複雜痛感的主題之一,是(非自願的)遭逢以及(近於剝奪的)交換,即使交換來的事物似有所幫助(例如斧頭、銀幣),但絕非是利大於弊、以犧牲求進步。那不可逆的滲入,更讓「我們島嶼的靈魂逐漸混濁了」。

相機吸取靈魂,槍彈使受困的人無法動彈,鐵殼船將人帶離島嶼受審,駐在所襲奪了家屋⋯⋯比起神話時間,那不過是百年轉瞬。夏曼.藍波安的寫作(他的說法是向漢語「借貸」)顯然是一種抵抗,一如小說中的各種「取名」:Torii(鳥居)發音像達悟語的「給」,於是鳥居龍藏成為了「給」先生;槍不離身的日本警察被稱作Pawuben/「槍」先生。

賦名是指認,也是在諸多被否定、取消的事物中,取回最小限度的語言之力——但誰都得承認,與達悟人被奪去的聲音比起來,這完全不成比例。

小說分12章,從神話時間到二戰後,匯聚壓縮一次次的浪潮(或災禍),也許夏曼.藍波安的寫作,同樣是一種「筆記」?並非對應書寫文化與知識系統,而更像仙女手中的記事簿(另一個商借的詞?)——縈繞著語言與生命,成為宇宙的一部分。與夏曼.估拉拉摁的任務相同:「把黑色翅膀飛魚神話故事很完整的匯聚,完整的記憶下來,好讓達悟民族有個中心思想,不被其他強悍的外島民族同化,馴化。」

➤共同體到共鳴體

鳥居龍藏有一篇文章〈支那人與紅頭嶼之歷史〉,末尾記錄了這樣的故事:清政府官員曾於光緒三年時赴紅頭嶼勘查,公務結束後,讓一位來自蘭嶼的17歲左右男性,於恆春滯留了3年。由於思鄉情切,他自製竹筏欲從車城航向蘭嶼。但鳥居在蘭嶼時並未見聞此人物,猜想可能途中意外喪生了。這個未上岸事件,並沒有被「筆記」在《沒有信箱的男人》裡,但小說還有更多上岸離岸的心折故事。

夏曼.藍波安過去的作品中,有許多往來大島與小島的生命線,其中我最喜歡的是《天空的眼睛》,小男孩巫瑪藍姆與未曾謀面的姑姑(也是人類學家)在蘭嶼島上相會的一刻,血緣與機緣在神祕的海洋飄盪,充滿餘波。

在《沒有信箱的男人》裡,這些陌生的登島者各有職責與磨難,他們是人類學家、軍人、警察、傳教士、商人、教師⋯⋯輪番上岸後,也浪流至不同的結局與命運。小說中有兩段情節令我印象深刻,一段是軍人Keijiro的自殺,另一段是描述棄子、二婚到伊巴雅特島的寡婦,後來又返回島上成為野銀部落的先祖。前者是內在無法平息的戰爭,後者是情意、遷移與求生的動力。

夏曼.估拉拉摁訴說野銀部落這段起源故事時,正是戰後初期,島嶼暫時沒有外邦人,得以呼吸的時刻。即使接觸與慾望的地形、外邦人的面貌(或手腕?)層層疊疊,這部小說中的空氣與暗流,卻往往浮現在此類生死迭代交錯的時刻,形成情節本體外的另類信息。

文化人類學家今福龍太,在〈前往「濱田康作共鳴體」的世界〉,以奄美大島攝影家濱田康作的作品,導引出某種與「大陸」、「國家」模型不同的、諸多力量共振的聲音:

「島嶼當然並非樂園。在那裡,生產時間灰燼的大陸/都市苛刻強烈的燃燒力所爆裂的事物之聲響,低沉地迴響著。〔⋯⋯〕拍打水岸的浪聲不斷重複,但沒有任何聲音是一樣的。」

我想暫時借用這樣「共鳴體」的想像,來理解小說中生命的內在拍擊,以及細微有機的對應。

在過去有限的知識裡,我知道巴丹群島與蘭嶼語言相近,有明顯的親緣關係。但在《沒有信箱的男人》裡,島嶼間的關係是:「天神原初再造一個島的本意是,相互照顧」。這種援助、照護的關係,有沒有可能延展,在我們原來如此有限的生命與宇宙觀裡?小說中最迷人的一場對話,來自於草原民族與海洋民族的相視。達悟學生洛馬比克的Mina Morong(莫榮星座、北極星),與來自新疆伊犁的艾克拜爾.米提斯老師記憶中的Shimal Yultuzi(北星)相互映照:

「他們的默劇如星辰,生活在不同的星球,這個島嶼是洛馬比克的星球;艾克拜爾的星球,他還需更努力地繼續追逐。」

先前提及的電影《蘭嶼之歌》,片中飾演島上神父的演員,正是《沒有信箱的男人》中提到的紀守常神父。在謝永泉《追浪的老人:達悟老者夏本.樹榕(Syapen Sorong)的生命史》裡,夏本.樹榕40年後才有機會看到紀守常神父的影像演出,而神父的「聲音」也被取走了:「那個人就是他,但是那個聲音好像不是他的聲音,我認得他的聲音。」

小說多重的上岸航線,不只寄放了一張百年歷史圖景,也是聲音的命運。他們都是「外」,但也不見得是同一種「外」——他們有各自星球的行李。小說裡「沒有信箱的男人」不只一個,歷史裡的信息與聲音也會迷航。或者在抵達之前,我們至少不再請求同一種聲音。 ●(原文於2022-06-14在OPENBOOK官網首度刊載)

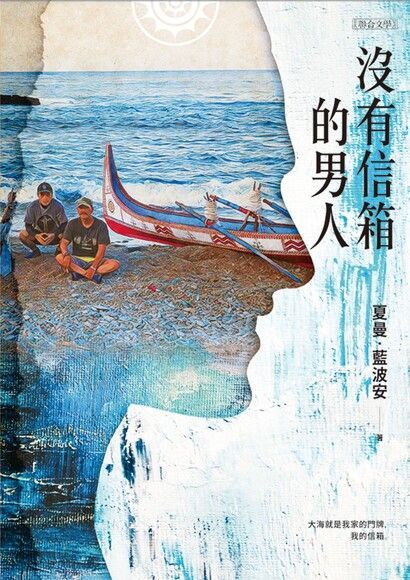

沒有信箱的男人

作者:夏曼.藍波安(Syaman Rapongan)

出版:聯合文學

作者簡介

夏曼.藍波安

1957年生,蘭嶼達悟族人,國立清華大學人類學研究所碩士、淡江大學法文系畢業。集文學作家、人類學者於一身,以寫作為職志,現為專職作家,島嶼民族科學工作坊的負責人。1980年代末返回故鄉蘭嶼,重新融入原生文化,親自參與族人造船、捕飛魚等傳統技藝活動,並以獨特、詩意的文字報導紀錄達悟文化。2017年獲得第40屆吳三連文學獎,2018年獲《鹽分地帶文學雙月刊》評選為台灣當代十大散文家。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐