沒有家的人:睡在艋舺公園

臺灣小說家王楨和,常會描寫一種1970年代的普遍貧困,不只是工人、小販,連公務員、銀行職員也會面對這樣的景況:臭氣熏天的宿舍樓公共廁所,買不起的香蕉。因女兒患有精神疾病,借高利貸付臺北醫院藥費,最終父親放棄退休金只為了拿買遣散費,後因摔斷腿又一次陷入困境..........

今天的臺灣,貧窮問題並不明顯。最新的法定最低月薪,來到了26400元新臺幣。高效的醫療保險覆蓋了每一個人。從人均購買力來看,臺灣突破了六萬美元,看起來是一個均富的社會。

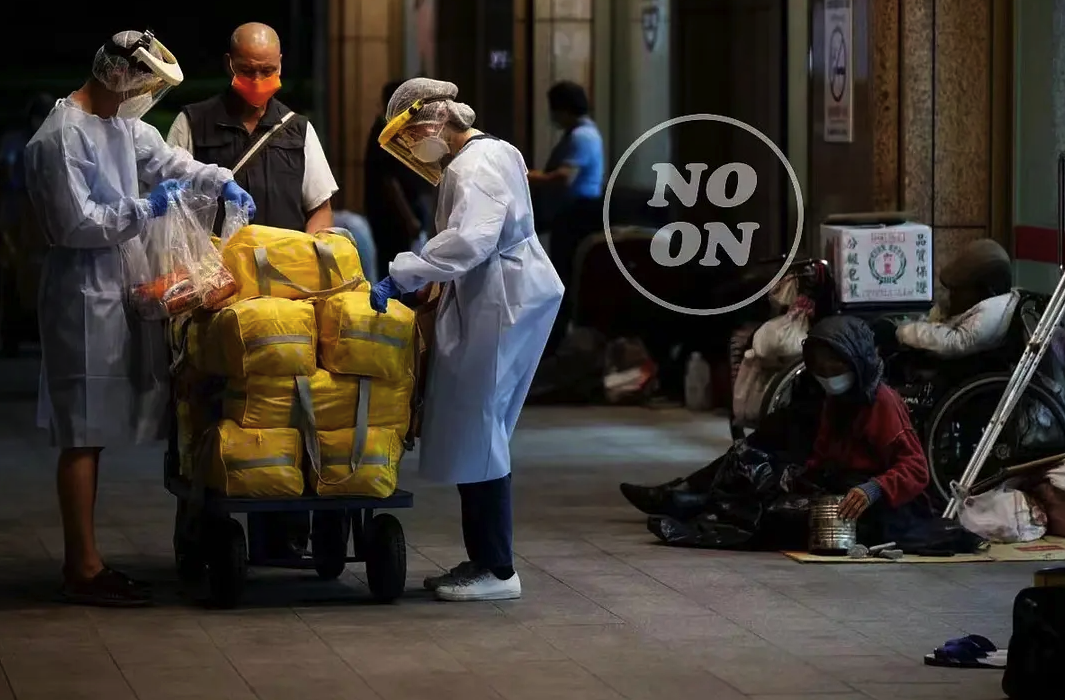

但來到臺北的艋胛公園,又是另外一種風景,觀光客湧入龍山寺參拜,不遠處有數百名無家者露宿在街頭、公園。整個臺北約有數千名無家者,近幾年疫情的沖擊,很多失業的年輕人,也一度掉入無家可歸的境地。在朱剛勇看來,貧窮問題不明顯的背後,代表著貧窮問題更容易被隱藏,底層人更容易被忽略,被汙名化。

2014年,朱剛勇和朋友們在臺北成立了「人生百味」。他們都不是臺北人,沒有社會學、社會工作背景,來自各行各業,有設計設計、企業管理、網絡IT。他們搭建了網站agoama.tw,把回收拿給阿公阿嬤。通過地圖的方式,幫助公眾找到身邊的拾荒者,並把家中廢品、塑料水瓶分享給他們

這幾年,人生百味一邊在做貧窮議題的研究,整理街頭無家者的生命故事。除此外,專註街友的服務,開設有提供街友們洗衣、洗澡的友善空間。這一年來,他們建立了暫住的收容點,免費為一些街友提供半年的住宿。希望他們能過一段穩定的生活,完成沒有實現的計劃,例如找到一根工作,重新和家人建立聯系。這之後,他們有能力自己租房子,回到穩定的生活。

「他們其實只差臨門一腳,我們用半年時間陪他一起存錢,一起把身體養好,狀態變好後,就能脫離流浪了。其實在街上,大多數人都有顧慮,不願意脫離流浪生活,不太想要離開街頭。」

如果從貧窮者視角來看臺北,它又是什麽樣的面貌呢? 以下是朱剛勇的口述:

1.是什麽風把你吹來?

我們有一次,遇到了一個文史老師。他說,臺灣過去有很多的移民。某個時期,人們要坐著帆船,渡海來臺灣這座島上。在當時,你必須要很幸運,碰到很順的風,船才能開到這個地方。所以,什麽風把你吹來的,有一個層面是在說:我們都是幸運的。

2017年,我們第一次做「貧窮人的臺北」,那次主題叫做:「是什麽風把你吹來?」

順著這個主題,我們試圖找出,不同時代來到臺北的人。像是1980年代,臺北剛好是處在所謂的要現代化、全球化的階段。那時,非常多的建築物、商業區在興起,出現了很多的工作機會。當時,很多來自中南部的人、東部部落原鄉的族人,會覺得來臺北,可以試試看,抓住這個機會,過得好一點。

那個年代,很多人也都白手起家,翻轉了生活。但並不是每一個人都那麽幸運,在過程裏面是很顛簸的,有些人掉了下來。可以向上爬升,有些人

我們遇到的很多街友,就是那個時候來臺北的。以前有次展覽,是在松煙文創園區辦的。有個大哥很興奮和我們講,他平時很少來這邊,因為我們都住在臺北西區,松煙在東區。但他剛來臺北的時候,就是在這家煙廠開卡車的。他們就是後來失敗了,在異鄉打拼的中途,來到了街上。

除此外,也有從家裏逃出來的,很多是女性。在那個很傳統的家庭觀念裏,無論是生活,還是自我價值,女性都是被非常貶低的,甚至受到很多的家庭暴力。人們會認為這個是對老婆的管教,很正常。她們終於承受不住家庭的暴力,才逃出來,逃出來之後,一開始找親戚、朋友。一開始找親戚、朋友。但這些所謂的社會資本用完後,沒辦法一輩子呆著。有些人就會選擇來臺北碰運氣,找工作的機會。

只有臺北,才有這麽多靈工的機會,大部分街友都在萬華一帶。萬華位於臺北西區,是一個比較早被開放,相對繁榮、熱鬧的地方。今年,我們的展覽也舉辦在萬華南機場。更早來,就有很多貧窮者住在這邊,找工作的機會。人們在南機場一地啊,在河堤的區域,自己搭建棚子、小屋。他們很多從事往事運輸、小販的行當。國民黨來臺後,這裏聚集了很多人,會擔心有火災之類的公共危險。

此後,這裏有了新的都市規劃,南機場蓋了三期住宅,是當時臺灣最先進的公寓區。當時是非常fancy的地方,第一個有沖水馬桶的公寓。裏面住進來的人,有部分是河堤去的中低層居民,也有國民黨的軍眷。但之後,隨著都市開始發展,臺北中心移到了西邊的信義區。這個地方,慢慢變成了相對比較老的社區,公寓的屋齡也很高,所以市價在整個臺北市區內都稍低,但交通又很方便。這讓底層的人們,來到臺北工作時,會先在這裏聚集。

如果從數據來看,萬華區是全臺灣社會福利人口最多、最密集的地方。乍聽之下,它是全臺灣最窮的地方。但另外一面,這裏也是社會救助、NGO很多的場域,形成了一個很特別的風景。僅有萬華,就有兩三個聯盟,社區之間的聯盟、NGO之間的聯盟、貧窮議題的聯盟。它們只是關註範圍不同,但彼此之間,常會相互幫忙和分享資源。例如說,有附近的家樂福、飯店釋出工作機會,大家丟在群組裏,看看有沒有的個案會需要。

街友們從事的舉牌的日薪工作,都是一口價,五百、八百元。這樣的收入,遠低於法定的最低時薪,但因為屬於非正式經濟,很難管。除此外,他們的公司不願意保勞保,覺得就是今天缺人而已,幫你保就很不劃算,就無法得到工傷、失業等保障。在健康保險商,稍微不用擔心,哪怕他們有一段時間沒交費,社工還是能幫忙申請到醫療的資源。這算是在臺灣蠻感動的事,當然,我們的健保債務也很高。

現在的年輕人,也像是1980年代,要來臺北的年輕人一樣,是想找一個更自由、更有機會的地方。我自己也不是臺北人,到現在生活了第十年。可是,在這樣試圖獨立的過程,我們並不想歐美人那樣,這麽原子畫、個人主義,但也不像過往那樣,你會和原生地綁地那麽緊。

以往,你會和家鄉、家族關系很緊密,幾乎不可能會流浪,不吭人沒有飯吃。但你來到新的都市打拼,人生地不熟,需要學習和新的群體打交道。這樣的中間地帶,都還在嘗試,但在這個過渡的過程中,本身是不穩固的,有些人很可能會掉落下來。

從社會福利來講,臺灣還有一些停留在家族製、戶籍的捆綁中。一個低收入戶,必須在原先的戶籍地,才能申請到補助。除此外,很多補助會連同你的家人一起算進去。我和我的父母可能二、三十年沒有聯絡了,但想要申請補助的時候,法律會告訴你:你的爸媽有地有房,你不能申請。

但我很可能是,被爸媽打出來,才逃出這個家的。這在目前,還是一個難解的問題。

2.流浪在臺北的一天

我第一次去臺北時,看到車站外面睡了一排人,有點被嚇到。當時很驚訝的是,為什麽臺北有這麽多高樓大廈,可還是有這麽多人睡在外頭?我是高雄人,以前很少看到睡在路邊的人,所以,我最先對街友非常陌生,只是蠻長聽到人說,一個人好吃懶做不工作,所以才變成街友。

當時覺得驚異,就會上網去查:他們是誰,發生了什麽事?但網絡的資料非常少,只是新聞裏面會說,他們很可憐,底下就有人留言:那是他們自找的,怎麽不去找工作,很不自愛。總之,這樣在網絡上找不到答案的話,總總迷霧之下,我想去親自去問問看、行動起來。

有一個蠻有趣的沖擊感,當我決定要做這件事的時候,家人、朋友都會勸我,不要接近街友,會很危險,覺得這是治安的隱憂。但當我們接近街友時,街友們卻很緊張,比我們看到他們更緊張。他們會覺得我們很危險,會想著———平常沒事,這些年輕人為什麽要靠近我?要麽是想傳教,要麽是想詐騙。

我們一開始還算順利,我們用大家最熟悉的方式,送便當。很多善心人士也會這麽做,街友們很容易接受。送了半年後,我們循序漸進,就會問他:我有兩個餐盒,一個給你,還有一個,可不可以坐在你旁邊一起吃,因為我也找不到地方坐。這樣,我們就在旁邊吃,一起聊天,因此才發現,街上的生存很不一樣,東西很容易被偷,也有詐騙集團想把他們身份證騙子,用來做人頭。

那兩年,很常遇到大哥大姐,跟我們講說:他們的生活很苦,他們也想翻身,可是沒有辦法,找不到機會。但我並不能具體地理解:他過的生活是什麽樣?沒有機會指的什麽?在臺北市,有七成的無家者,是有在工作的。對我來講,也很難想象:睡在街上,確實很不舒服,可是你不用付房租,每天能掙幾百塊錢,有時候善心團體會來發便當。但你為什麽存不下錢?

為此,我決定體驗一下他們的流浪生活。想知道一天中,會發生哪些事情,讓他的未來是很難翻轉的。

雖然,七成的無家者都有工作,但大多數從事的是拿日薪的點工,有舉房地產的牌子,或是工地的粗工。他們要聚集在公園,等著有人開臺車過來說,今天需要十位,就從裏面挑十個人。但這樣的工作機會,很難預先知道,要早上四、五點就去排隊。

我特別想要爭取這份工作,就三點多去排隊。但工頭們看我是個很年輕的女性,覺得整天舉牌子、去工地,肯定撐不過去,他們看到了我,就跳過了,直接點下一個人。原來我在這個公園裏,沒有人認識我的話,看我比較瘦弱,就很容易被這些工作淘汰掉,年紀大的街友也一樣。

但我不想放棄,還動用了私人關系,在附近認識的人,借了手推車。我想著就去撿回收,用雙手賺的,撿多少就能賺多少。我和另一個組員,就沿著商業街,一些電器行蠻願意給我們很大的紙箱。我原本想象,收獲會不錯,但花了一整個白天,只賺了59元新臺幣。

3.當街友能爽爽地過?

雖然會有善心人士在公園發便當,但那些便當都很奇怪,例如說,下午兩三點,有人會去對面的龍山寺拜拜,拜完後要還願,會發善心。可是那個時間,很多街友都去工作了,也不是吃飯的時間。我睡在公園的那個晚上,夜裏十二點,附近好像有個類似研討會,還是音樂季的活動,他們還有剩余的便當,就拿到公園來發。可是,那個飯盒已經冷掉了,飯也都硬掉了。

你會覺得,雖然生活不至於餓死,但也沒外界所想象的,當街友能爽爽地過。

我們第一個晚上,最後睡在了公園。帶我們的導師,以前就流浪過,他覺得艋胛公園會有200多位街友生活,擔心女生夜宿會不會安全。他帶著我們去了社區的騎樓,但在半夜,被巡守隊員驅趕了,他們都是社區的叔叔、阿姨誌願組成。他們一直說,睡到這邊會給他們造成困擾。我們導師就說,睡在公園很危險,所才來到這個地方。那個人說,你們要體驗當街友,就也要體驗她們的危險啊。反正就是趕我們就對了。

這之後,我們和芒草心合辦過幾次流浪體驗營。三天二夜,中間沒有人逃掉,他們應該有了心理準備。很意外地發現,想要來體驗的人,很多人的生命經驗裏,都很緊密地接觸過街友。比如,有人是家人失聯了,過了好久才知道家人變成了街友。

有些是工作中會遇到街友的人,但他不知道該怎麽樣,和他們相處。有一個收容所社工,他告訴我們,自己不知道住在那邊的街友,白天都在幹什麽。只是每次都說去工作,但工作回來後也沒有拿多少錢。他就想知道這一路發生了什麽,才知道了雇主在東扣西扣後,日薪賺來的錢就沒有多少了。

我印象蠻深的是一位醫生,她在醫院裏,常會給病人一些建議,讓他三餐正常,早點睡。有一個阿伯常去看病,但卻從沒有遵從她的建議,每次狀況都不穩定。後來,她才發現老先生是街友。那時候驚覺,告訴他三餐要正常,要早點睡,其實都沒有用。所以,她就想要體驗老先生的生活是什麽樣,然後再給出更貼合這個人狀態的建議。

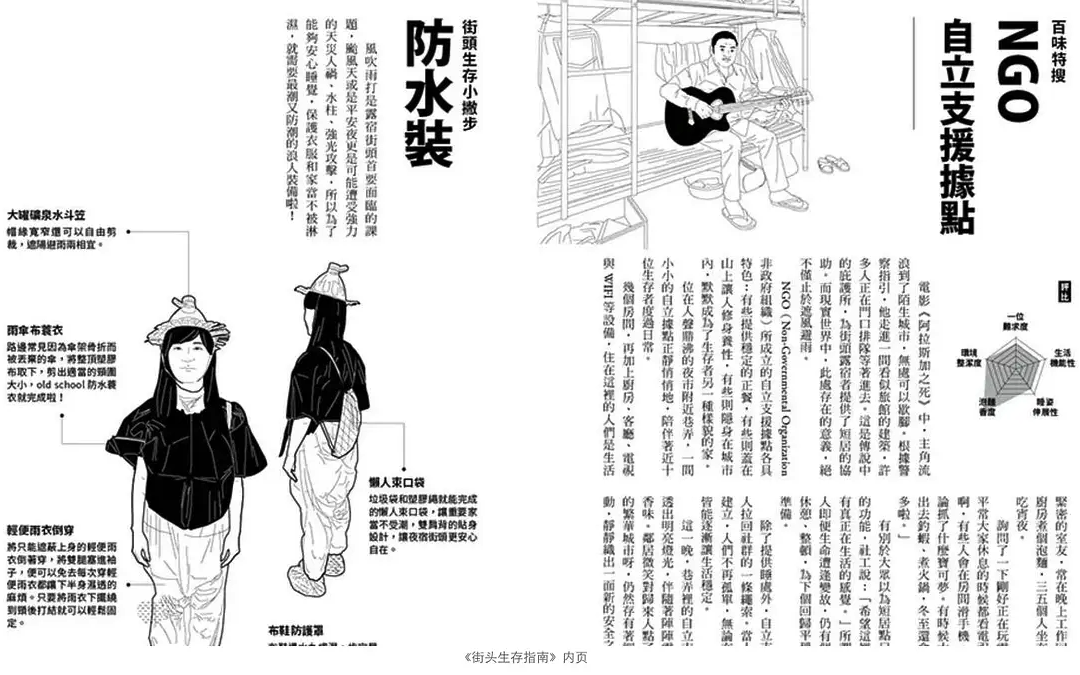

這樣觀察下來,我們出過一本書《街頭生存指南》,訪談了街上的大哥大姐。問他們,平常的衣食住行怎麽解決,請了插畫師畫出他們生活的樣子。例如,晚上睡覺的紙箱要怎麽折,能比較避風,也能遮蔽強光,讓自己睡的好一點。冬季低溫的時候,氣溫在五度、十度是,臺北車站,還有一些其他地方,會開放街友們在室內過夜。

他們習慣了臺風天,有自己躲避的方法,有些在雨衣、雨傘的搭配下,讓自己不至於感冒。每個人選擇住的地方,也會不太一樣,很多人喜歡住在車站、公園,這裏人流比較聚集,資源比較多,善心人士會首選到這裏發變動。

剛成為街友的人,很不願意被別人知道,或者特別不喜歡被騷擾的人,會選擇睡在河堤。在河堤,很難遇到人,中間被河堤公園隔著,城市又在另外一邊。有人會去教會,以工代賑,晚上能睡在室內的長椅上。蠻多人又工作,晚睡想睡在軟一點的材質上,他們會去網咖,便宜的話包夜只要120元,裏面有沙發、冷氣,或者是很大的電競椅子,能睡的好一點,花費又比旅館便宜很多。在疫情之前,也會有人睡在麥當勞。

我們也很關心,當街上的資源比較少的時候,包括街友、街賣者、外送員,要如何讓生活維系、滿足自己的需求。實際上,越底層的人,越需要公共空間,有錢人住在自己的花園就好。但社會對於公共空間,有著既定的想象,只能做某一類事,排除了一些人。公園裏的長椅,中間會設有扶手,它只想讓人坐著,不需要你躺下來。

飲水機也是,在小學、中學,放學後都會提供市民去運動。有一些有公共飲水機,他們也可以去接水,有些長輩會專門過去裝水。可是,我們認識的街友,也知道那有飲水機,但他們說寧可喝公共廁所的自來水,也不敢進去用飲水機。因為,他們通常進去時,都會被警衛攔下來,其實他只是想去裝點水。

這些事情都反映了,我們的社會是如何區別看待人的。

4.流浪生活:一條單向度的路

這兩年,我們遇到了很多年輕人,因為疫情失業,沒有存款,就成為街友。這也有房東的原因,他可能這個月交不出房租,就被踢出去了。一直以來,青年在貧窮問題上,看起來並不嚴重。從最低起薪來看,他們是可以打平城市生活的成本。

但疫情的關系,八大行業、娛樂行業要暫停,尤其是臺北是一個充滿服務業的地方。這幾年,收到了很大的波動,中間忽然掉了下很多人。他們的外表看起來很普通,但過去的生活支持網絡是很脆弱的,只有工作才能勉強養活自己。但沒有工作後,就直接往下掉。

這些人有的背景是,家庭經濟狀況是貧困的,遇到這樣的狀況,不像造成家人的困擾,也不敢回去求救。更糟糕的是,有人就是從一個高張力,或有暴力的家庭逃出來的。一些人被辭退後,會選擇當外送員。

以前,很多年輕人為了要爭取多一點時間,認為更自由,進入零工經濟。聽起來,零工是幫助我們,脫離社畜的生活。可以,更有彈性、更自由的結案。這幾年,進入零工經驗的年輕人,和疫情蠻有關系的。世界很多經驗、各種案例,早就告訴我們,零工經濟是另外一種奴隸製度。這些年輕人,就遭遇到了同樣的狀況。

今年初,我們才認識了兩個外送員。每天晚上,他們都住在五百塊一晚的旅館,幾乎是無家者。也許,你算一算,一萬五也能租個房子。但他沒有辦法一口氣累積到這麽多錢,只能每天、每天地付房費。

對於街友們來說,沖擊最大的是公共區域的飲水機關閉,他們沒有水可以喝。除此外,類似網咖、麥當勞的內用區也關了——原本睡在裏面的人,只能到街頭,但發現沒有地方洗澡、洗手,沒有地方可以喝水。他們有一些人要用手機聯系社工、老板,但也沒有辦法充電。

我想,貧窮可能和身心障礙、性別、性取向不太一樣的是,它更容易被隱藏起來。我們做了幾年的貧窮人的臺北,除了友友的議題,也包含了貧困家庭、都市原住民、街賣者、精神疾病等議題。在外界看來,比如年輕人和老年人、生病的人、健康的人…..他們都面臨著不同的貧窮處境和風險,機會也不太遠。但總體來看,貧窮更多體現在社會排除上。

社會排除有幾個面向,空間上的、經濟上的、社會關系、社會參與上的,還有象征性被排除————就是一種刻板印象。比如,社會會認為街友很臟,酒店公關很墮落,街賣者是騙同情心的人。這個觀點被建立了起來,他們都來不及向別人說:我是誰,我想做什麽。

總之,這些印象會先扣在他身上,把他想說的話都鎖住。從空間上,有議員就說要對公園潑水,或把街友們集中送往陽明山。實際上,街賣者、撿回收的人也一直被驅趕。我們想找房子做街友收容單位,就會產生鄰避。他們不願意讓這些人在這裏,周圍的人是排斥他們的。

臺灣人很愛選舉,政治人物也很看重選票,但他們不會重視貧窮者的選票。他們大多生活在異鄉,因為戶籍的問題,只能在家鄉投票。但幾百塊的車票,對他們卻是很高的負擔。

在臺灣,臺灣大學是人們的第一誌願,它有另一個戲稱,就叫做大安區社區大學。因為,學校就在大安區,能夠念這所大學的人,很多從小就在附近長大,這一片地價很高。住戶都是中高階層,或是公務人員的小孩,才更有機會考到臺大。他們念了這所大學後,能接觸到更多的朋友,未來得到更多的機會。但對於底層人來說,這樣的機會很少,社會關系也是慢慢斷裂的。當你有貧窮者標簽的時候,社會是害怕你的,不願意跟你親近。

我們常聽人說,貧窮的人是好吃懶做,不工作才變成這個樣子。事實上,很多經濟活動、職場,是把貧窮者排除在外的。我用街賣者來做例子,他們是作者輪椅,在街頭賣口香糖、玉蘭花的人。但有些人,對一直做這樣的工作感到不舒服,想要轉行,想要能夠做餐車。但這需要考證、上課程,但他們發現考證的地方,無論是爐火的高度,還是洗手臺,根本不符合身障者的使用。所以,他就算想要不做那個別人看不起的街賣工作,也無法成為專職廚師。因為,這道門就沒有為他而開,能夠選擇的工作也非常少。

我們會幫認識的無家者找工作,但總有雇主會說:我沒有歧視啊,但你們沒辦法寫居住地址,對我來說不太穩定,很難雇傭他。那時候我們說好,會想幫忙,幫他找住的地方,會墊付一下房族,等他有了收入再給我們就好了,先撐過去。但找房子時,房東看到他是街友,就說我不敢租房子給他,很危險。

安全的住所,對於想脫離流浪生活的人,很重要。有些人是有動力存錢,好不容易存了一筆錢,可能某個晚上遇到扒手,這個錢就不見了。或者他原本有個不錯的工作,可是周圍的人,晚上起了爭執,起了很大的聲響,當天沒有睡好,隔天早上上班遲到了,主管也是個有情緒化的人,就說你不要再來了,直接辭掉了他。

你就會發現說,成為無家者,這是一個很單向的門,你一路走出去,沒辦法尋著原路回去。

5.呆在家裏被打,不然出來變街友。只有這兩種選擇嗎?

我一直都覺得,我們和街友是互相看照的,在臺灣的社工,講他陪伴的個案的時候,他不會是說哪個是我幫助的街友,他會說是和我一起工作的街友。在語境上,很大凸顯出了,人是要一起走的。

我們成立「向貧窮者學習聯盟」,舉辦「貧窮人的臺北」展覽,也是受原住民學者孫大川的影響。他在法國留學期間,在巴黎接觸了「第四世界運動」,是一個關註和陪伴底層者的計劃,讓他很感動。

他找到了我們,問有沒有興趣做一個類似的計劃。這個計劃的重點,並不是幫助貧窮者,而是「和貧窮者一起」,傾聽他們的生命經驗。在過往,歷史都在講執政者、掌權者的帝王史,但沒有權力的人,構建了這個城市的大部分地景,這個城市的基礎。但他們沒有被看見。

於是,我們開始記錄和聆聽這些生命,想要把歷史還給貧窮的人。當我們用這種方式看待,整個視野會開闊起來:他不只是在路上睡覺的老先生,以前也有家庭,在生命遭遇了一種職業、一種社會環境下,才來到了這個地方。我們發現,這裏面不只是貧窮的議題,和家庭、社區、疾病、勞動議題都有關系。所以,我們就把一個個不同團隊串聯起來。

舉辦展覽的初衷,是因為乍看起來,臺灣沒有很大的貧富差距、赤貧的問題,貧窮相對隱蔽。這讓貧窮的人不被不重視,很多人就卡在不上不下,有工作不至於餓死的困境中,但卡著卡著,就會發生一些極端的事件和悲劇。

我們向帶著社會大眾看見貧窮,知道它確實存在。如果它不嚴重,我們就有辦法一起看到,一起解決。如果我們看到它比想象中嚴重,那正是我們該正視它的時候。這幾年的展覽,除了社會工作者外,也串聯了老師、裏長、政治人物、警察、醫護。他們的工作中,都會遇到貧窮者,老師會在學校面對不同的家庭,警察在執法的時候,會遇到不同的人。如果每一個人都可以,在他的生活裏面,在高擡貴手一點,或更包容一點,就不會有這麽多社會排除的現象。

今年,讓我印象最深的是,不只是大眾認識貧窮經驗,貧窮者們,也能同理其他的貧窮經驗者。一直以來,是說會有一種鄙視鏈的存在嗎?他們會認為,街友是最辛苦的,有家能夠住會好一些。比起老年人,年輕人更好一些,找到工作就有更多可能。但這幾年,貧窮經驗者之間,互相聽了彼此故事,感受到了彼此的共通點,大家生活都不容易。

例如,有一個新移民媽媽說了自己的故事,收到了一封高關懷少女(指身體及心理上面臨困難、危機的未成年)的信。女孩說,自己還沒有變成現在這樣之前,她是從家裏裏面逃出來的孩子。在家裏只有她的奶奶愛她、照顧她。她的奶奶就是越南人,是她唯一的支柱。當她奶奶過世後,她決定,一定要逃家。所以她聽到新移民的媽媽,有越南的口音,講她住在越南的故事的時候,就很觸動。那一天,她們相互擁抱,留下彼此通信。那個新移民媽媽也邀請女孩,要是有空,來她家裏吃飯,那邊有很多姐妹。

那是一個說故事的夜晚,每個人都能上臺拿麥克風講自己家的故事。有一個社工,講了自己家裏發生了什麽樣的沖突。那也許是第一次,無家者們聽到自己的社工,去講自己的家庭細節。那個時候,臺上的人已經不是社工,而是在家裏有傷痕的人。有人意識到,沒有家不是一件羞恥的事,因為很多人的家也是破碎的,不一定只有快樂。

這幾年,我一直在做無家者的陪伴與田野。她們在過往受到了家庭裏面不好對待,暴力,逃了出來。但沒有遇到好的際遇,變成了無家者。有很多人會指教這件事,結論會說,你看女人果然不應該離開家,還是要安分守己一點,你看變街友了吧。

我碰到過,一個五六十歲的大姐。她當過很久的家庭主婦,受不來丈夫家暴,逃出來了。她的家庭很傳統,認為嫁出去的女兒是潑出去的水。沒辦法回到原生家庭裏面。在婚前,她很早就出來工作了,但收入全部被父親拿走。當她到了臺北車站開始流浪之後,發現臺北有很多過去很向往、但又得不到的東西。

例如說,學習的機會。父母就說女孩子不需要學習、工作,你只要以後嫁了老公就好。所以,小學沒有念完,就被送去農地、工廠上班。在臺北流浪,反而有機會到教會去學免費的英語班,外頭的野臺還總有歌仔戲演出。她以前很喜歡歌仔戲,但因為要工作很長時間,所以看不到野臺戲。過去,她一直想要看電影,但身上沒要。但在臺北,她發現有圖書館這樣的好地方,每個月都會免費播放好看的電影,臺北也有很多免費影展。我也常愛跑影展,總和這個大姐不期而遇。

社會看待她們很落魄,但她們來講,石中玉逃出來了。對我來說,這些女性告訴我的是:你看我這個樣子,好像很可憐,可是這已經是我人生最輕松的時候了。有人找到了她的興趣,學英文、看電影。有些人過去被鎖在了家裏,只能看著老公、看著小孩,沒有其他朋友的存在。但她在街上找到了自己的朋友。

這些女性告訴我的是:她們不後悔離開家庭,她們想要找到更多生活的出路,只是現在生活的選項不提供給她們。對我來說,身為女性的我,是一個很大的提醒:呆在家裏被打,不然出來變街友。難道我們只有兩種選擇嗎?

只有這樣的可能性嗎?這讓我會更有動力,去闖開這樣的社會束縛。

END

本文發表在正午故事,2023年。以上為完整版。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!