外交政策丨印度会成为下一个中国吗?

译按 本文第一作者乔什·费尔曼(Josh Felman),曾供职于国际货币基金组织印度办事处,现任印度JH Consulting公司总监。 第二作者阿文德·萨勃拉曼尼亚(Arvind Subramanian),生于1959年,2014 年10月至2018年6月担任印度政府首席经济顾问,现为美国彼得森国际经济研究所非常驻研究员。 本文原题“Is India Really the Next China?”,见于美国《外交政策》杂志2024年春季号,是当期印度封面专题中的一篇文章,上线于4月8日。 除截图外的所有图片均为原文所有。译者听桥,对机器形成的初步译文有校阅。

印度会成为下一个中国吗?

乔什·费尔曼(Josh Felman) 阿文德·萨勃拉曼尼亚(Arvind Subramanian)印度会成为下一个中国吗?考虑到中国经济正螺旋式下滑,而对印度经济增长的乐观情绪在世界各地回荡,对这一问题,再也不能不屑一顾,视之为民族主义者的狂热幻想了,而需要严肃看待。这尤其是因为,世界已经表现得就好像印度是一个大国。

考虑一下这事: 2023年,人们强烈怀疑印度政府卷入了一名加拿大公民在加拿大领土上遇害之事,和在美国领土上杀害一名美国公民的阴谋。一系列指控令人侧目。但比这些指控更令人侧目的是各方反应。美国政府的选择是按兵不动,浇灭了可能的爆燃性后果,几乎不表态,只是让该案在法庭上缓慢推进。换言之,印度方面的顾盼自雄被考虑到了,没有受到严惩。这是印度新近收获政治地位的明证。

就印度经济而言,中国过去四十年的经历确实是一种非常特殊的奇迹,要加以复制是不大可能的。即令如此,仍有理由看好印度,因为它的经济不再是以往那样,像个被束缚了手脚的巨人。

过去四分之一世纪,印度的发展受困于基础设施,无力满足本国制造业的需求,显然也无力满足外国公司将印度当做出口基地的需求。但过去十年间,它的基础设施已大有改观,焕然一新。总理纳伦德拉·莫迪领导的政府修建了大量公路、港口、机场、铁路、电力和电信设施,于是,哪怕仅仅与数年前相比,这个国家也变得几乎认不出了。仅举一例,现任政府自2014年上台以来,已建成大约3.4万英里的国家高速公路。

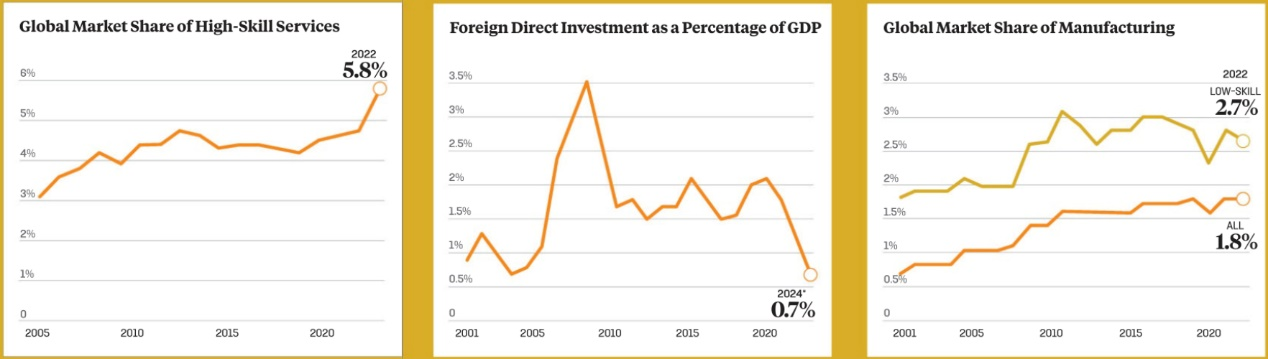

(上图自左至右:印度高技能服务业占全球市场份额,外国直接投资占国内生产总值份额,制造业占全球市场份额[浅色线条指低技能制造业,深色线条指全部制造业]。高技能服务业包括金融、保险、知识产权、电信和信息技术、其他商业和个人。2024年数据为三个财政季度。低技能制造业包括钢铁、重型机械、制药和化工。)该国数字基础设施也已焕然一新。那些设施一度破败不堪,技术落后,但眼下已走在前沿,普通印度人可以使用智能手机支付哪怕是最常见的购物交易。更关键的是,印度的数字网络目前为所有印度人服务,这使得政府可以向那些有需要的人群推出直接现金转移等项目,另一方面,私营部门已将该网络用作创业和创新的平台。

与此同时,莫迪政府的“新福利主义”提高了印度人的生活质量。这一特色鲜明的举措优先向公众提供主要为私人性质的商品和服务,为选民提供了清洁燃料、卫生设施、电力、住房、水和银行户头,同时向他们表明捐助者是总理。利用这些项目,国家现在能够在新冠疫情这样的困难时期为弱势群体提供就业机会和免费食物,以缓和它们的苦难。印度政府建设更优质工程和提供更优质服务的能力(以及规模)令人刮目相看。

这些都是重要政策成就,是国家齐心协力积累的成果。事实上,这些项目中的许多,是由先前的中央政府和邦政府发起的,但莫迪政府仍因那些项目的加速推进而受到褒奖。有迹象表明,它们的成果正在显现。

首先,印度基于技能的服务业出口获得了新的重要动能。印度的服务业首度蓬勃发展是在本世纪初,但在2008年至2009年全球金融危机之后停滞不前。眼下,印度服务业见证了自己的重生。2022年,印度服务业的全球市场份额增加了1.1个百分点(约400亿美元) ,这反映出其在技能阶梯上的重要跃升。(2023年,印度服务业可能斩获了更多全球市场份额,但增速有所放缓。)

过去编写廉价代码和在呼叫中心工作的印度人,眼下正管理着一些全球能力中心,高技能人员正为全球顶级公司执行分析任务。仅摩根大通一家,就在印度拥有逾5万名员工,高盛在纽约以外的最大办公机构设在班加罗尔(Bengaluru)。埃森哲(Accenture)、亚马逊和其他许多公司在印度也有大量业务。这种繁荣反过来刺激了高层公寓的建设,今天,这些公寓连同起重机点缀在艾哈迈达巴德(Ahmedabad)、班加罗尔、海得拉巴(Hyderabad)、孟买和浦纳(Pune)等科技城市的天际线上。运动型多功能车销量飙升,豪华购物中心和高端餐厅大量涌现,这些都得益于个人信贷的繁荣。

其次,有迹象表明,作为印度人口最多的邦,也是印度最不发达的邦之一,北方邦正在经历一场复兴。其魅力十足的教派领导人曾经是义务治安员、印度教僧人,在其领导下,这个邦正在翻新其破旧的基础设施(更不用说许多寺庙了) ,管控财政,减少腐败和暴力。假如最终成了一个令人神往的投资目的地,凭借其绝对人口规模,这个邦有可能改变整个国家的发展轨迹。北方邦的转型将释出一个信号,即印度的印地语中心地带(直到最近还被轻蔑地称为 bimaru,即患病地区)没有沦为永久欠发达地区。

最后,在国家主席习近平领导下,中国经济的螺旋式下滑已经加速。结果是,资本正以惊人的速度撤出该国:根据官方数据,2023年,企业和家庭资金净流出了690亿美元。

有迹象表明,这批资本的一小部分正流向印度。最亮眼的事情是,苹果公司在印度的一些邦设立了工厂,这样它就能更方便地供应印度国内市场,并使其出口基础多样化,尤其考虑到,美中经济紧张局势正在加剧。这反过来有助于建立一个国内电子产品供应商链条,其中一些供应商正计划建立大型工厂,尤其是在印度南部地区,雇员超过2万人。在一个通常以规模以下、效率低下的制造业公司为特色的国家,这是一个令人震惊的现象。

假如这些大型工厂被证明是具备内生活力的,那么它们可能刺激出口激增,这将真正改变前景:不只是处在长期困境中的印度制造业的前景,还包括未能享受高技能出口服务繁荣果实的低技能工人的前景。数字值得深思。印度的低技能产品出口永远无法达到中国的竞争力水平,这反映在其相关产品超过40% 的全球市场份额中。这是因为,曾经鼓励发达世界将其相当大一部分工业基础转移到仅仅一个国家的独特政治经济环境已不复存在。但对印度而言,在接下来的十年里,将其目前约3% 的份额提高5至10个百分点,是完全可行的,这意味着增加数千亿美元的出口。

尽管可观的预兆所在多有,任何有关印度取代中国的宣示仍为时过早。这是因为,这些鼓舞人心的迹象尚未令人信服地反映在经济数据中,同时,政府政策仍不足以实现新的机遇。

考虑一下印度的经济数据。有一段时间,我们是怀疑如下断言的,即:印度确实已能放下2010年代失去的十年了。那一时期,印度经济增长缓慢,结构转型很少,没有能创造多少就业机会。没错,后疫情时代,印度经济已满血复活,但方式不平等,资本地位优于劳动力,大公司地位优于小公司,工薪阶层和富人地位优于非正规经济中的数百万就业者。

问题的症结部分在于,印度迄今为止只成功利用了中国经济相对衰退所创造的一小部分新机遇。政府固然已下定决心,要实现“在印度制造”,但迄今为止,它还未有成功说服许多公司壮大在印度的业务。事实上,流入印度的外国直接投资一直在下降中。在流向中国以外新兴市场的外国直接投资中,印度所占份额也更少。

不只有外国企业反复无常的例子。尽管政府已改进了基础设施,提供了补贴,在某些情况下还对制造业实施了慷慨的保护主义,但哪怕是国内企业也不愿投资。对工厂和装备的私人投资仍未从过去十年的低迷水平中反弹。目前还没有令人信服的迹象表明形势即将好转。事实上,相较于前一年的水平,2023年新项目的公告在名义上是减少了。

结果是,作为印度大量非熟练劳动力就业机会形成的源头,印度制造业出口依旧疲软。事实上,自全球金融危机以来,印度在服装等关键行业的全球市场份额下降了。对莫迪政府乃至中央银行来讲,所有这一切都是重大关切。中央银行最近发布的一份报告,敦促私营部门“采取一致行动”,并为政府减轻投资负担。

为什么企业极不乐意抓住如此明显放在它们面前的机会?这根本上是因为,它们认为,这么干的风险太高。

企业的担忧在三个方面。首先,它们担心决策的“软件”依旧薄弱。因少数大型国内企业集团和一些大型外国公司被认为受到照顾,印度的竞争环境难言公平,这伤害到更广泛的投资环境。毕竟,对每一家因风险降低而进行了投资的受照顾企业来讲,都存在许多因风险增加而减少了支出的竞争对手。对它们来说,成为任性国家行为受害者的风险依旧巨大。

其次,哪怕政府意识到有必要推动出口,从本质上讲,它依旧迷恋向内用力,也即,进口壁垒。这种保护主义有了新的吸引力,因为许多人认为,当前印度国内市场已经极其庞大,国内企业又相当先进,只要政府给予扶持,它们就很容易取代外国企业。不出所料,经济民族主义必然伴随着政治民族主义。

但现实是,印度的国内市场没有特别巨大,至少对全球性企业试图兜售的中产阶级商品来说是这样。频频宣布的保护主义措施实际上削弱了国内投资,因为企业变得厌恶风险,预计它们迟早可能被切断关键的外国供应。例如,去年8月,政府宣布将限制笔记本电脑进口,这在重要的信息技术行业引发了恐慌。最终,那些限制措施的力度有所缓和,但人们的担忧仍然挥之不去,这尤其是因为其他行业已经实施了类似措施。

最重要的是,政治与经济之间的罅隙赫然耸现。只要政治体制保持稳定,哪怕面对制度性衰退,投资和增长仍能维持,甚至实现繁荣。而且,莫迪的民望似乎预示着稳定。但少数族群社区、南方各邦、政治反对派和印度北方农民内部日渐积聚的愤懑和动荡,增加了发生事故的可能性。正如经济学家凯恩斯的著名评论所洞见的那样,不可避免的事情永远不会发生。那些事情总是出人意料。

我们可以瞥见印度当下的希望,但仍然对未来忧虑满怀。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!