台灣2020大選觀察(上):認同的角力

前言:Matters 的各位友鄰新年好,祝健康平安。現在發佈這篇文章,不是什麼好時機,但我顯然有些替代性創傷,或許你們也有。我強迫自己暫時從疫情的資訊洪流中抽身,希望這篇文章也能幫你們暫時換換腦子。另,當我用「他」,是指人的第三人稱,無性別意涵。「它」指非人類、人造物的第三人稱。

1 月 15 日,北緯 25 度的台北,冬季依舊和暖。用當地朋友的話說,總統大選(11 日)結束後,生活就會恢復正常。從大直捷運站出來,路過海基會的大樓,再轉上北安路,我和太太 @miaomiaojtj 要去完成此次台灣行的一個支線任務:為太太的乾爸,找尋他爺爺的牌位。

沿著北安路一直向西,會先遇到沿街比鄰的餐館與商鋪,以及國小、國中和高中,再是經過中華民國國防部、空軍司令部和海軍司令部,然後就會見到國民革命忠烈祠的牌樓——正面的正中嵌「忠烈祠」,兩旁嵌「成仁」和「取義」,背後的枋額則書「萬古流芳」、「忠義」與「千秋」。對遊客而言,忠烈祠可能只是另一處可以觀賞、拍攝衛兵交接儀式的地方,遊客也只能止步於山門之外,無法進入正殿和烈士祠。管理組的國軍軍官說,也有許多中國大陸來的遊客會特地來這裡尋親,但大多無功而返。

乾爸的爺爺姓鄭,祖籍浙江,隸屬中央軍校教導總隊五團一營,軍銜是少校營長,民國二十六年(1937)十二月,於南京抗日陣亡。這些信息,寫在了次年(1938)發出的「國民政府軍事委員會卹亡給與令」上。這張「卹金給與令」,連同「一次卹金玖百元」和「遺族年撫金肆百元」,是這位鄭家子弟留給親人最後的音訊,也是我們進忠烈祠尋找牌位可以依憑的唯一線索。按照這些信息,我們填妥並遞交了「遺族祭悼、查詢登記簿」,管理組果真找到了乾爸爺爺的牌位,又過了一段時間,領我們進入了烈士祠。後來我們才知道,在等候的時間裡,他們做了恭請牌位的儀式,然後把牌位從墻上取下,置於祠堂正中的神龕之上,以供我們拜祭。

正對著乾爸爺爺的牌位,我們行三鞠躬禮;在我們身後,一隊衛兵踏著正步步出正殿,跨過山門,開始每逢整點的交接儀式。一切都沉默不語,只能聽見軍靴踏擊地面發出的清脆聲響。

因為屬校尉級軍官,乾爸爺爺的名字被列在一塊百人牌位上,按規定,將級軍官為個人牌位,而士、兵則以集體名冊的形式置藏箱中供祀,祠內供奉的烈士超過 40 萬。這些牌位的排列遵循了中華民國史觀,分為「開國」、「討袁」、「護法」、「抗日」、「戡亂」等各時期,排在「開國」最首的,是陸皓東的牌位。作為「國父」孫中山的同鄉、同學、同志,陸皓東不僅繪製了青天白日旗作為起義的旗幟(現為國民黨黨旗),也是第一位因起義被清政府處死的「開國」烈士,被孫中山稱為「中國有史以來,為共和革命而犧牲者之第一人」。民國百年(2011)時,陸氏的孫女陸淑珍受邀來到台北參加慶典,就在這座忠烈祠以粵語致辭(youtube影片的字幕錯漏較多,酌情參考),他說:「(先祖父陸皓東)英勇就義,犧牲自己寶貴的生命,就是為追求中國的民主自由,我們一家都為他所做的感到自豪與光榮」。

顯然,這座忠烈祠所承載的,遠不止遺族尋親憑吊或是衛兵換班交接,它是國家象征,也是民族敘事結晶而成的空間節點,因此,也必然地成為了角力的戰場。

一、

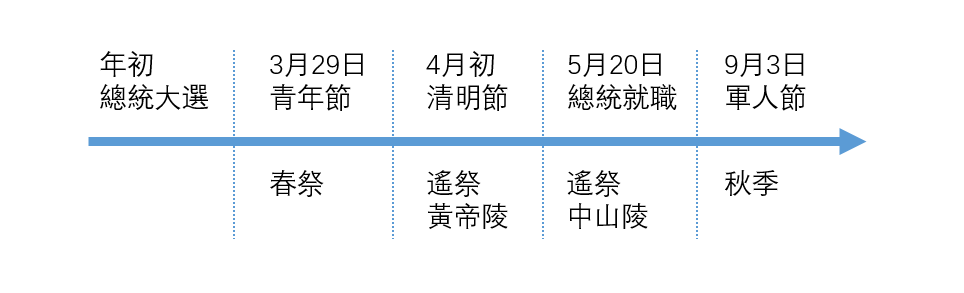

按照現行的《忠烈祠祀辦法》,「忠烈祠應於每年三月二十九日及九月三日,依公祭禮節舉行公祭,首都忠烈祠,由總統主祭」。3 月 29 日,是民國的青年節,為的是紀念清帝國宣統三年三月廿九日(農曆)在廣州黃花崗起義中犧牲的 72 名烈士,這個日子也被蔣介石定義為革命先烈紀念日;而 9 月 3 日則是軍人節。一春一秋,兩場公祭,都帶有顯然的國殤基調,悼念烈士之時,也在重申共同體的歷史敘事與身份認同。

會在忠烈祠舉行的公祭,還包括遙祭中山陵(南京)、遙祭黃帝陵(陝西)。在忠烈祠的正殿,神龕正中供奉的神主牌是「國民革命烈士之靈位」,供桌左側放著「國父孫中山」遺照,右側則是「中華民族遠祖黃帝之靈位」,分別對應了那兩場遙祭。

手握大比例的選票,仿佛就被「主流民意」黃袍加身,也就擁有了變更儀軌的底氣。2008 年 3 月,馬英九大勝民進黨候選人當選中華民國第十二任總統,次年他就一改清明節時由內政部主辦中樞遙祭黃帝陵儀典的慣例,以總統的身份親臨主祭,新聞稱其在念祭文時情緒激動、三度哽咽。顯然,這樣的升格似乎與行之有年的本土史觀格格不入,免不了受到綠營的眾多批評,不論確切原因為何,其後兩年馬英九並未繼續主祭。2012 年馬英九順利連任後,立馬又再主祭典禮,此後連續 5 年,直至卸任。

2016 年,蔡英文大勝,又一次政黨輪替。在 5 月 20 日的就職典禮上,蔡辦以「去封建化」為由取消了陳水扁、馬英九等前任總統就職時的指定動作——遙祭中山陵。次年,蔡英文進一步取消了遙祭黃帝陵,並將春、秋祭的名稱,由「中樞紀念革命先烈暨秋祭忠烈殉職人員典禮」變更為「向先祖暨忠烈殉職人員致祭」。無疑,這樣「去中國化」的做法會惹惱藍營的支持者,但也有深綠的人士同樣不滿蔡政府沒有徹底取消在忠烈祠進行的祭典。

無疑,在今屆總統大選中,「亡國感」是一個重要的關鍵詞。2019 年初習近平在《告台灣同胞書》發表 40 週年紀念會上的講話、3 月走進中聯辦的韓國瑜、6 月香港爆發的反送中運動、年底疑雲滿佈的王立強共諜案與《反滲透法》……這一系列事件,隨著選舉宣傳戰一併發酵,把「亡國感」推上了輿論的風口浪尖。然而,就算沒有這些「亡國」動員,台灣人的「國族認同」也不是一個已然蓋棺定論的塵封話題,從前文的忠烈祠公祭可見,認同的角力從來都暗流湧動。

被遮蔽的,並非不存在,「亡國感」作為表征,再次牽動的,是台灣國家認同的深層矛盾。端傳媒提到:這片島嶼命運多舛的歷史,與位於中美新冷戰前線的現實,複雜交纏,令一個共同體內部不僅生成了幾種「國」的史觀,還基於此產生了各種如平行世界般的焦慮與恐懼。

敗走台灣的國民黨,依然背負著幅員遼闊、人口眾多的「中華民國想像」,小小的美麗島該如何承載?冷戰的對抗中,處在反共最前線的蔣家王朝,要如何「勿忘在莒」、反攻大陸?兩岸分治的政治現實下,最初由 35 省選出的國民大會,如何在中華民國的台灣一省上繼續其代表性?中華人民共和國取代了中華民國在聯合國中的席次、美國與中華民國斷交,國際舞台上的「中國」已然屬於另一個政體之後,中華民國要如何自圓其說?

以寥寥數語去勾勒冷戰背景下中華民國台灣化的歷史脈絡,是不難的,但要說清楚一個活生生的人在綿延的歷史長河中經歷了怎樣的認同變遷,即使長篇累牘也難以做到。一位妻離子散、背井離鄉的眷村軍官,與一位經歷了 2·28 與戒嚴的早期移民後裔,雖然身處同一空間,卻仿似開啟了兩條平行的時間線,他們要如何對話彼此的生命經驗?

二、

而這本省人和外省人之間的矛盾,並無法說盡台灣這塊土地上所有的國族想象。

供奉著 40 萬國民革命烈士的忠烈祠,其前身是「台灣護國神社」,曾經奉祀日本靖國神社內之台灣籍陣亡將士,其中就有山根信成。甲午戰爭中,陸軍少將山根信成率部侵入遼東半島,清廷戰敗議和、簽署《馬關條約》割讓台灣之後,山根信成被調往台灣參加乙未戰爭。

所謂乙未戰爭,其實是日本以武力攻取不願歸順的台灣人。不滿清朝簽訂《馬關條約》的台灣住民,建立了「台灣民主國」(也叫「福爾摩沙共和國」),定年號為「永清」,這註定是一個曇花一現的政權。山根信成率日軍從基隆港登陸後,一路南下攻到彰化八封山,攻破彰化城之後進行了屠城,然而,山根信成繼續南攻至雲林時,被抗日武裝擊傷,不治身亡。

若說 19 世紀末,台灣這片土地上的人全然沒有對清廷的忠誠,張開雙臂加入了大和民族,多少有點歷史虛無主義,至少「永清」的年號與持續了近 20 年的抗日運動,給歷史留下了註腳。但是,當 1942 年台灣護國神社被建起、山根信成作為護國英靈入祀其中之時,台灣又是什麼樣子?

魏德聖在《KANO》中給出了他的答案。電影所依據的故事發生在 1930 年代,KANO是「嘉農」棒球隊的音譯,這是日治時期台灣嘉義農林學校的棒球代表隊。台灣的抗日運動大多發生在日治的頭 20 年,到了 1915 年已基本平息。嘉農棒球隊的成員,差不多就是 1915 年前後在台灣這塊土地上出生的孩子,有日本人,有漢人,有原住民。他們的國語是日語,他們面對的政府是日本政府,他們夢想的榮耀在內地(日本本島)——嘉農的夢想,就是打進「甲子園」,那是日本最知名的「全國高級中學棒球錦標賽」,而嘉農最終被視作奇跡,就是因為他們初戰甲子園就斬獲亞軍。

時間推到 1937 年 7 月,中日戰爭爆發,同年 11 月,淞滬會戰死傷枕籍,12 月,乾爸的爺爺就死在了南京的抗日戰場之上,那月 13 日,發生了聳人聽聞的南京大屠殺。同一時間,日治台灣政府開始推動皇民化運動,讓台灣人說日語、穿和服、改信神道教,以期完全同化為日本人。一位澎湖的朋友提到,他的阿公立志要加入神風敢死隊,為大日本帝國拋頭顱灑熱血。我相信這絕不是什麼孤例,二戰中受征召成為日籍台灣兵的人數超過 20 萬,哪怕是神風敢死隊中,也有日籍台灣兵。

就是在這段歷史時期,台灣護國神社被建造起來。二戰結束後,國民政府接收了「台灣護國神社」改為省級忠烈祠,中華民國遷台之後,又改為首都忠烈祠,抗日烈士也於此供奉。據當事人回憶,美國總統艾森豪 Eisenhower 於 1960 年訪問中華民國時,參觀了台北的這座忠烈祠,並問道:「日本殺了你們那麼多人,為什麼還把忠烈祠擺到日本神社裡去?」隨後才有了忠烈祠的重建,1969 年落成後才為今貌。

至於忠烈祠邊上的圓山飯店,前身是 1901 年竣工的「台灣神社」,二戰末期升格為神宮,是為了紀念同樣死於乙未之戰中的日本皇族北白川宮能久親王,二戰後被民國政府拆除,之後才建起現在台北的地標圓山大飯店,至於 1986 年在這座黨國時期具有半官方色彩的飯店裡,黨外運動正式組成民主進步黨,已是歷史的後話。

要問乾爸爺爺的在天之靈,會如何看待自己的牌位曾被放進了日本的神社,會是一個十分無聊的問題,如果「天」果然存在,又怎會瞧得起人間這些國啊族啊的虛妄物事?但我確實常常慨歎,以台灣的面積和人口,是如何能裝下那麼多宏大而又複雜,時常伴隨著衝突的歷史敘事?

三、

台灣的故事還沒有講完。漢人並不是這座島嶼最早的住民,原住民才是。

2016 年蔡英文當選後,除了取消對中山陵、黃帝陵的遙祭,也把對成吉思汗陵(甘肅)的遙祭,由中樞降格為文化部蒙藏文化中心主辦,同時,對鄭成功的公祭也降低層級,改由地方首長主祭。給出的理由很明確:抗清的明朝將領鄭成功,來台之後屠殺了眾多原住民,降格公祭,是原住民轉型正義的必須。

在中華民族史觀中,不論是國民黨版本還是共產黨版本,鄭成功都被奉為民族英雄,主要的功勛在於他把歐洲人逐出了 台灣。1661 年,不敵清軍的鄭氏率部敗走台灣,在台灣西南隅建立了明鄭政權,也是這個時候,漢人開始大量移民台灣,他們便是當下台灣本省人的先祖。然而,反清復明的鄭成功,顯然不會自認是清帝國版圖的一部分,這或許是「一邊一國」最早的雛形,直到 1683 年鄭成功之子鄭克塽降於清軍,台灣才進入清治時期。

同樣地,台灣本土史觀把鄭成功視作台灣民族的「開台尊王」,這也順理成章,畢竟他正是漢人大規模移民、開墾台灣的開端,也是對抗大陸政權的象征。在這件事上,漢人間形成了「一鄭各表」的默契。所以,當蔡英文為推動原住民轉型正義而降格鄭成功祭拜時,惹惱了鄭氏宗親,在去(2019)年紀念鄭成功來台 358 週年時,公祭又重新復歸為中樞主禮。

然而,原住民卻沒有心情分享這些曖昧的故事,在原民本位的歷史敘事中,不論是荷蘭人、西班牙人、明鄭、清廷、還是日本人,都是流水的外來政權。原民反抗過歐洲人的政府,和漢人起過衝突,也抗過日(魏德聖《賽德克·巴萊》),但最終,生存空間的縮小或族群被同化,是更常見的結局。台北著名的集會游行、選舉造勢的凱達格蘭大道,名字便來自曾居於台北盆地的凱達格蘭族,但這個族群早已因漢化而難以辨別。

或許你會和我一樣吃驚,在歷次選舉的結果中,原住民族群都明顯地忠於藍營。有朋友說,這和軍公教體系有關;也有朋友說,這也和族群有關。當 1994 年新黨總統候選人趙少康喊出「陳水扁當選外省人都要去跳海」時,某種或許可以稱為福佬人沙文主義的東西,就已經影影綽綽。若閩南語等同於台語,福佬人等同於被國民黨外來政權壓迫的台灣本省人,那麼無法被省籍矛盾所含括的客家人、原住民,是否也會因反對福佬人而與外省人政權結盟?這又是不是民主轉型之後,客家人聚居區、原住民聚居區投票結果顯著偏向國民黨的原因?

四、

不論是鄭成功、孫中山還是蔣介石的雕塑,不論是日本神宮還是忠烈祠,也不論是葡萄牙、西班牙、明鄭、清治、日治、中華民國還是中華民國台灣,不同乃至敵對政權的符號,紛紛被銘刻在台灣的土地之上。站在土地上的人,對這些符號投諸的情感卻沒有共識。當我們把這一切化約為台灣這個整體,看到的自然是迷茫、危機、左右互搏,但當我們首先拋下台灣這個能指,進去看到一個個族群,一個個人,我們的同理心和共情才有可能運作起來。

無論是弱化黃帝、成吉思汗、鄭成功還是孫中山,無一例外都會觸及到這些人或那些人的反對,在在牽動起不同人但同樣敏感的國族神經。去過或看過韓國瑜凱道造勢大會或高雄開票現場的人,不難明白,被 817 萬票大勝所拋下的那 550 萬人,對自己的信仰和認同一樣忠貞不渝。我見到一位中研院的老師說,「我相信,在勝負已定的那一刻,他們心中不僅失望,或許還帶著一點哀痛,因為他們沒有想到自己奉獻一生的『中華民國』成為這817萬票所否定的對象。那個經過戰亂肅殺,穩定繁榮,且胸懷兩岸與海外僑胞的『中華民國』,在自己所支持與認同的民主體制裡,以一張張選票,經子孫之手,否定了自己。」

倘若選舉結果正好相反,我也相信,同樣情感誠摯、痛心疾首的語調會從另一個認同的脈絡中浮現。我唯一好奇的是,我們還有沒有體悟對方認同之真誠的能力?

「體悟」的起點在哪裡呢?恰恰也在真誠。任何一個人,都是作為沒有歷史、沒有身份、沒有知識、沒有記憶的碳基生物誕生的,那麼,身份作為一種自我或他人的宣稱,是認同的結果。身份認同是待被解釋的 Y,不是自有永有的 X。真誠就在於意識到這一人類終極的平等,在於意識到身份和認同都必然地嵌入了歷史的偶然。

認同從來都變動不居,它是一個進行時的動詞,身份宣傳(identity claim)只是一瞬,但認同確是一個嵌入歷史脈絡的長期過程。當我們見到台灣族群的穩定性的同時,也見到外省人後代鄭南榕主張台灣獨立,為百分百言論自由自焚而亡;而生於日本時代台灣新竹的陳映真,寫下「鄉愁是一張窄窄的船票」,畢生期待兩岸統一。

我想起岩里政男,他是 1923 年出生在日本時代台灣台北的福佬客家人(閩南化的客家後裔)。1931 年,嘉農棒球隊在甲子園獲得亞軍時,他 8 歲。1946 年春天,二十三歲的岩里政男從戰敗後的日本坐船抵達台灣的基隆港,船上那些看慣日軍的台灣人,對軍容不整的國軍嗤之以鼻,他卻對大家說,「為了我們的國家,國軍在這樣差的裝備條件下能打贏日本人,是一件非常了不起的事,我們要用敬佩的眼光來看他們才是啊。」(龍應台《大江大海》)

這名青年後來恢復了漢名,叫做李登輝,他接替蔣經國成為國民黨主席,1996 年他競選獲勝當選中華民國總統,但現在也有人叫他「台灣之父」、「台獨大佬」,也有人喊他是「沒有日本國籍的日本人」。從這一堆符號裡,我們見到的,不正是台灣多元歷史的一個縮影?

五、

存在主義最知名的一句口號,「存在先於本質」,從唯物主義或社會建構論的角度看,大抵也是沒錯的。一個控制論的碳基生物,如何成為一個主體?主體的本體論存在(ontological being)又是什麼?按照拉岡 Lacan 精神分析的術語,一個人的原初統一(cosmos)在經歷了符號性閹割之後,成為了符號性的主體——出生前就已有無數社會建構好的論述(discourse)等待著捕捉這新的生命體。這些論述的內化,也是社會化的一部分,是認同的發生學和動力學。(更多可參考傅柯 Foucault,巴特勒 Butler,霍爾 Hall 等的作品)

這是顯而易見的,不然為何在台灣和香港,歷史教育都會成為角力的戰場?當我們在討論課綱變更時,當然是在說,哪個歷史更符合我們所認定的真相,同時也更是在說,我們期待下一代成為什麼樣的主體、擁有什麼樣的認同。這不是恰恰說明了,尚未接受這些社會化的碳基生物,其實充滿了豐富的可能?也恰恰說明了,公民的歷史教育本身,是一種共同體形塑新生代主體的權力意志?

既然沒有人不是歷史偶然性和社會關係的產物,那麼,沒有誰比誰的認同高尚,也沒有誰比誰的認同真實。這似乎把我們帶往了無解的困局。梁啟超和孫中山等所締造的中華民族史觀,或是香港、台灣的本土史觀,並未有擺脫國族主義的神話敘事。借用杜讚奇的觀點,我們不得不從國族主義中搶救歷史——那多維的、多視角的、沒有單一線性的歷史。

我常常遇到反駁,說台港興起國族主義,是為了對抗房間裡的大象,不得以而為之。我不想提「在反抗中成為了反抗對象」這般的陳詞濫調,我只是想問:建構國族敘事的誰?聽取國族敘事的是誰?動員必須依靠神話,是預設了受眾的愚昧?到底是聽者需要神話,還是建構者自己心醉其中?

我總是想問,為何似乎越來越少人願意去談連儂 Lennon 的那句 Imagine there is no country?倘若價值本身,不足以成為構築共同體的支柱,那麼,為什麼某個共同體居然可以比另一個共同體更為高尚?

我沒有答案。

我只是擔心,當國族神話限制了我們的想象,當價值被國族認同所挾持,蔡英文勝選後所說的抱抱你的對手,要如何可能。

離開忠烈祠,我問太太,有沒有興趣去看看國父紀念館,或是中正紀念堂。他說,我不認識這兩人,沒有興趣去。他是一個天生沒有身份認同的人,也就是阿爾都塞 Althusser 所謂意識形態國家機器所登記失敗的人。這樣的人不多,但我好歹認識幾個。我自己沒有這般幸運,我是在經歷了自我批判的痛苦過程之後,才得以剝除社會建構。

但我會去希望,他們這類人,至少提供也證明了,一種不多被提及的可能。

繼續 Flag:上篇文章的文尾立下 flag,「結合自己最關心的身份認同的角度來談」台灣大選。這是第一篇,下篇定名為《認同的無力》。歡迎友鄰繼續督促。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!