生活的沉思——新道德

一、引子

作为港口城市的上海,面对新冠肺炎,虽然没有遭遇过大浪,却从未迎来过真正的别离。从现实层面来说,零增长是困难的,这座城市,每天都要跟零星的境外输入打交道,谨慎安排着一切。不知不觉间,境外输入的数字被我们抛入一场梦中,它置身于本土之外,与生活无关,直到11月8日。本土出现了久违的确诊病例,上海市浦东新区祝桥镇营前村被列为中风险地区,人们的神经似乎稍稍紧绷了一下。

“你听说了吗?上海有新病例了。”

“又是境外病例吧?”

“不,这回是真格的。”

在苏州就读的我,很少会关心上海的情况,每次都是从舍友那道听途说来的。他们时常会把本土和境外输入混为一谈,有意无意地把上海疫情说得岌岌可危,“你知道不,上海今天新增64例,太吓人了。”我也会不由地及时矫正,并非出自对家乡的维护,而是出于对精确的需求,“那是境外输入,别大惊小怪。”在本土新增病例的当晚,他们又一次为事件润上危险的颜色,并以一种半认真式的玩笑宣称,上海需要武汉那样的“措施”。这一次,我失去了往日的平静,激动地与他们争执了几个来回,好在,冬日的严寒让这个小插曲迅速降下了温。

令我意想不到的是,当我决定12月4日回上海的时候,他们之前的“风趣”一扫而空,犹如男人对着女人,摆出一副滑稽的严肃样,一股爹味,把之前的小插曲扩编成一曲交响乐。

“你真的要回上海?出于什么事情?考虑过我们吗?你是不是很自私?”

“我要回去。虽然不是什么急事,但是我们不应该把一个极小的、极小的概率事件,丢到我们破烂不堪的脑瓜子里,去自觉地演绎成一件将要发生的、恐怖的大事件,不是吗?”

“它可能发生,这不就够了?如果你患上了,传给我们,这责任谁来承担?你不知道新冠肺炎会损害我们的生育能力吗?如果它发生了,从头到尾,我们既无力又无辜!”

“我走的程序是合规合法的,这总行了吧?你们怎么想,是你们的自由,如果,我是说如果,你们将来也遭到同样的责难,别忘记你们今天说的话。但是就我而言,我不想成为这样的人,我不想用这样的方式去伤害别人。”

“好,好。我们终究只是建议,你不听也行……没事。”

建议——当他们发完一顿牢骚后,优雅地用了这个词把我打发走了。

二、荒谬的合理性

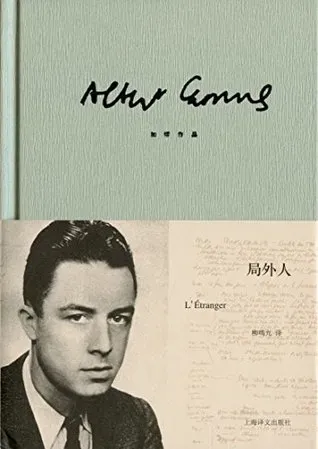

那一晚,我切身体会到了莫尔索在《局外人》中所遭遇的不公,从一个迷迷糊糊的杀人犯,摇身变为一个十恶不赦的大罪人。面对这样的荒谬,我无力辩驳,因为它无疑是合理的,这种逻辑背后潜藏着一种普遍性。

“在贫穷的共同想象中,部分人坚信黑人要比黄人与白人更加危险,因而对黑人避而远之是情有可原的。在权力的博弈演绎中,部分人坚信女人与权势者的交合一定隐藏了什么不可告人的交易,因而对仙人跳的猜忌是合理的。每个人都不自觉地成为概率的操手,遥想一个不曾降临在世上的神秘。”

类似的思惟方式并不少见,一类是基于经验的共同想象,常见的消极性地域/种族偏见(也许并非是一种歧视)就源于此。他们主张,这是出于对个人安危的保障而不得不做出的避险行为,绝不是激进的冒犯。对于安分守己的“他们”,他们自然是热烈欢迎,但是在未经确认的时候,“他们”都有破坏和谐的潜能。在这样的逻辑语言中,无疑存在着一个反直觉的前提,具有先天优势的群体可以伪作上帝,给具有先天劣势的群体降下原罪。更何况,虽然他们不会主动压缩目标群体的生活范围,但是在无形之间,一种氛围样式被建构,从而放大人们埋藏在内心中那些细枝末节的小心思,偏见成为了一种更大的偏见,向着歧视无限趋近。

另一类则是基于假想的逻辑演绎,不放过任何对事实浪漫叙事化的机会,我以及在权力关系中的弱者所遭遇的都基于此。这种逻辑语言,大致可分为有意识与无意识,前者更具进攻性,呈现出一种明显的恶意(我不想多谈),后者更多出于一种被害妄想,一种自私的防卫。之所以做出这样的区分,是因为我不愿把无意识的行为(如舍友对我做出的行为)说成是一种自觉的恶性,它更多的是一种非自觉的不安,就跟多数人一样,祈求一种被安全规定的生活。他们擅长把某种可能性推向自己最不愿看到的结果,并从这个结果出发,来联想演绎、分析评估一系列的后果和对自身利益的损害,并把这种基于空中楼阁的幻相告诫假想中的加害者,让他提前得知他将会承担的责任和可能产生的罪责。通过这种心理施压,好让对方略微收敛一下他的自由意志,从而增加规避风险的概率。这是一个圆满的逻辑,只需要再附上一个前提,“如果别人基于此来指责你,你也要全盘接受,因为,你就是这样对待他人的。”这与一些持有种族歧视观念的黄种人极为相似,他们为自己辩护的口号是,“我甘愿被白人歧视,因为我渴望歧视黑人。”这是一个野蛮的观念,却不足以驳倒它,它的问题恰恰在于其过于完美的自圆其说。这个观念是一个以自身为闭环的契约,由“我”来规定谁来伤害我,并由“我”来承受,由“我”来指定谁应该被我伤害,并由“我”来受益,通过这种自愿的“牺牲”来消解自己的罪恶感,实现良心的平复和强欲的愉悦。一个明显的问题在于,无论是“我”所规定的,还是“我”所指定的,他们都并非愿意一同建立这种契约关系,对于他们来说,“我”只不过是一位擅长自说自话、自我感动的疯子罢了。“我”对他人造成的伤害,对于他们来说并没有消解,而是作为一种实质性的、即时反馈的伤害一直存在着,这比起“我”所假想的、延期的伤害要更具现实性,且伴随着一种败坏的道德。

三、新道德与诚实问题

一个令人沮丧的现实是,我们可以定性、否定他们(即“我”)的观念,却不能阻止这种观念的诞生和繁衍,这是一个更为复杂的问题,我们需要更多的线索和追问。而我们唯一能阻止这种观念出现在言语间的理由,只有因假想的过错而已被伤害的我们,和没有被假想所伤害却已经加害他人的他们,基于这样的境遇来反驳、澄清并求得宽恕——很是卑微。(更何况这一境遇对有意识的假想、激进的冒犯是无效的,他们并非像后者那样基于无意识的平庸之恶,而是一种确实的恶。他们毫无同理心,所以不应当被我们所理解,而应当直接审判他们。)

那我们该怎么做?

这种无意识的平庸之恶(这有别于汉娜·阿伦特的概念),我想,大方承认这种观念的存在,并乞求这种观念能够止于言语间而不外露地干涉现实。如果他们(即“我”)愿意,我们就应该坦诚评价他们,拥有“新道德”。

如果道德是手段与结果高度统一的德性,那么“新道德”就是手段与结果高度统一的非德性。如果道德是作为的德性,那么“新道德”就是不作为的非德性。如果道德是褒奖德性流动于现象的美誉,那么“新道德”就是遏止败坏的道德浮于现象的慰劳。曾经,我们认为道德是高尚者的象征,是人之所以为人的骄傲,是太阳与善的源头。现在,我要使道德的标准相对化,使它不再惟一用来歌颂,我希望它能转而去肯定一种抑制内心冲动又无法消灭冲动的迷茫,使自甘平庸之人也能触摸到道德的高地。比起道德的有作为,“新道德”可以说是道德妥协的产物,它聚焦于非道德群体内心的抑制恶的活动,并肯定这一看不见的现象的高尚。

正如他们(即“我”)从想象中、假想中为我们建构的舞台那样,我们也可以为他们(即“我”)建构一个充斥着“新道德”的现实,并通过这种劣化过的道德构成一种微妙的相对性。如果你把你的幻相说出了口,那么比起那些拥有幻相却没说出口的人,你就是不道德的,而不是跟传统意义上的道德作对比。相反,如果你止住了,那你就拥有了本不应该被称为道德的“新道德”。当然,这基于一个相信,人们总是会珍惜自己通过努力得到的道德。

我希望通过这种方式,使他们(即“我”)意识到,如果他们仍然、持续地把这种更具现实性,且伴随着一种败坏的道德的现象带入现实,那么他们就是不具有“新道德”的不道德的人。

那么,新的问题是,他们(即“我”)是否是不诚实的?那些幻想是真实的,那些担忧也在蠢蠢欲动,面对我们,三缄其口的他们是否在诉说着谎言?我的答案是否定的。之所以要解决诚实问题,是因为在我的道德律里,与人交往必须诚实。而他们所诉说谎言的对象并非是在场的我们,而是他们自身捏造的幻象。对于他们来说,需要解决的不是与现实的诚实问题,而是与幻相的诚实问题,他们沉浸在幻相中,始终处于一种自我欺骗的困境之中。为了挣脱这种幻相,他们要直面心中的利维坦,来实现一个“伟大的壮举”,进而解决现实世界的诚实问题。显而易见的是,我们不能指望一个自我欺骗的人率先解决他与我们的诚实问题,因为就他而言,不诚实是先验的。

一个为了“新道德”而对自己诉说谎言,并以这个谎言否定那些由想象和假想组成的谎言,最起码,他不是不诚实的。

作者:Pharaoh

编辑:简温温、Stephenyeong

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!