反景入古寺——宁波三日纪行

01.假期

这趟旅程结束的时候,我意识到三天下来,我除了在买东西的时候问价外,基本上没有说其它的话;不出声的时候,耳朵便格外敏锐,身边人的窃窃私语都钻进我的脑子里,小孩们抱怨走不动路,大人们在一旁指责“是不是你自己说要来的?!”,排长队买奉化点心的时候不断地听到有人路过并丢下一句“卧槽这什么情况?”男人们的拿手好戏是扫兴和不懂装懂,一遍遍对身旁的人说”这有什么好拍的。“在博物馆里对着古希腊神庙mansplaining: “看到了吗,这就是哥特式建筑!”每一个进入保国寺大殿的男人都要叫嚣一句,“卯榫结构!不用一个钉子!”像是什么入教宣言——我对于自己置身于如潮的人群中这件事感到厌倦。

虽然很不想承认,但是现在工作影响着我的爱好;喜欢在遗产地图上找寻这个城市里的各级保护单位,然后开始疯狂citywalk模式;原本对晚段历史兴趣不大,现在却来者不拒,只要是地面上矗立的东西都能找到一些乐趣;在来之前听《壁下观》谈宁波和五山十刹,又看到假杂志的展览,这个沿海的城市,在我脑海里的面貌逐渐清晰起来。但我并不喜欢“访古”这个词,访古的人的旅程冷冰冰的,我现在就很有这个毛病,甚至觉得,回来查看资料引发的颅内高潮都比在现场要强烈,或许是这次行程目的性太强,失去了一些随机的东西。

大概的行程是这样:第一天从杭州到宁波,去了保国寺,下午沿着老外滩走到了延庆寺;第二天上午去了阿育王寺,下午去了天童寺;傍晚则去逛了宁波市博物馆;第三天参观天一阁,然后沿着月湖走到鼓楼和天一广场。最大的感受,或者说宁波超出我认知的部分是,它和日本、韩国竟然有着如此深刻的联系。在所有的历史文化场所,都能看到政府对于海上丝绸之路的宣传,而如今,宣传这种联系似乎也变得尴尬起来。

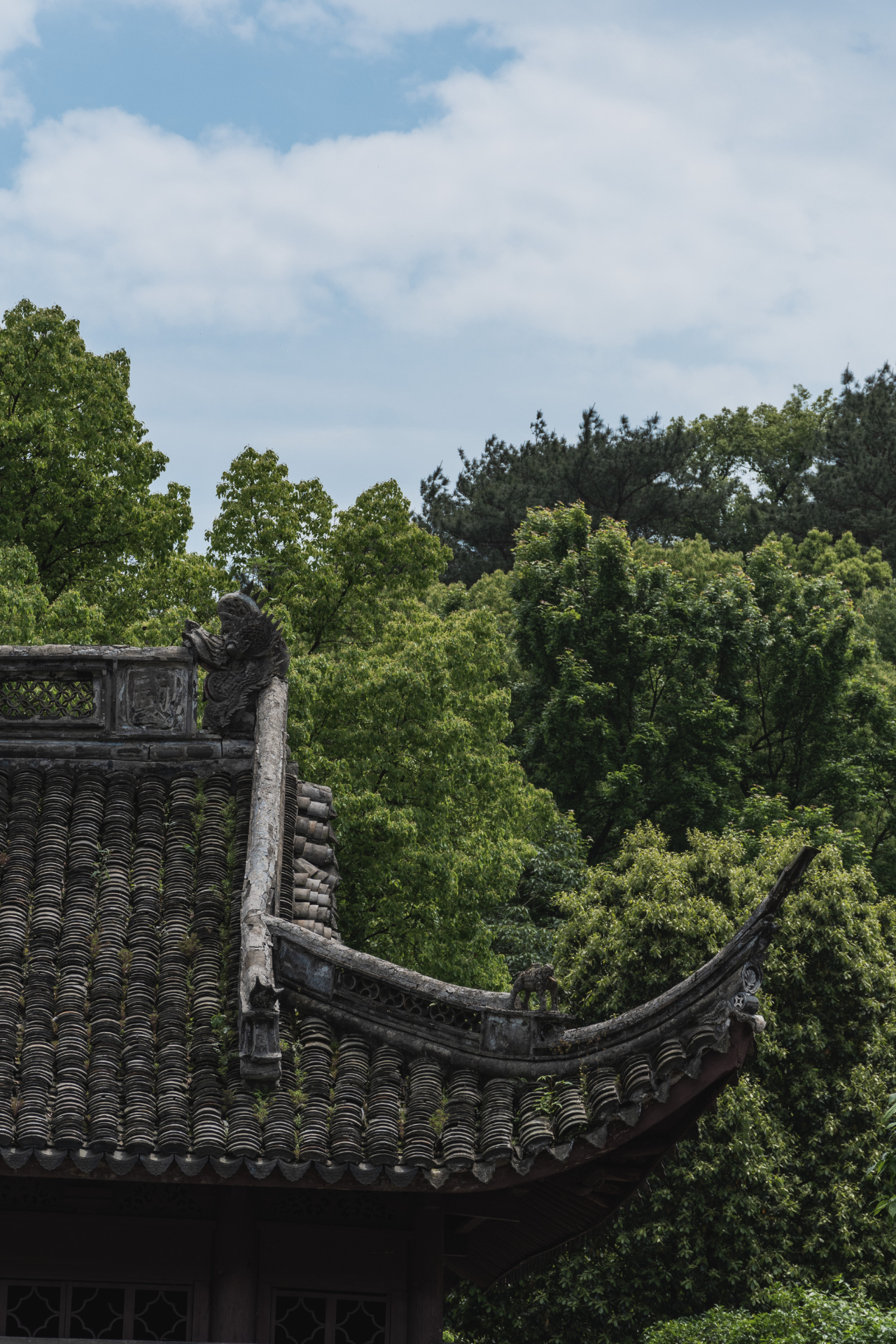

行程中宗教场所占比较大,原因无可厚非,还留存在地面上的古老遗存,大部分不是寺庙就是道观;曾经的人们为了心中的理想国,倾尽财力物力建造精舍,后来的人们因为仅存的一丝敬畏修复重建,唯有周边的山水变化不大,依旧是松涛阵阵,掩映林中的石板小道,要走过一个长长的坡道,才能看到屋舍俨然,古寺依旧安静地藏在山里。而坐落在街巷里的寺庙,连带着整片城区都已经面貌大改,寺庙竟成了回溯往昔的坐标;甚或是只剩下一座残破的砖塔,就伫立在车水马龙的街头;不同庙舍的命运,让人颇为感慨。

02.灵山

保国寺无疑是那个运气比较好的;她的地位本来没有那么高,却意外地在历代浩劫中保留了原来的面貌;因为清代新修了大殿,故而保留了内层宋代的斗拱和梁柱,也因此成为南方为数不多的宋构中的一处。今天的保国寺,更多的是一处博物馆而非寺庙,因为严禁香火,所以来访者中信徒的比例应该不高。整体面积并不大,但展陈内容提供了很多知识点;名气不如其它几处庙宇,故而人流在合理的范围内。环境又极清幽,如果不赶时间的话,在这里坐上半天应该是很好的体验。

根据嘉庆时期的《保国寺志》,保国寺最初是东汉时期官吏舍宅为寺,因坐落于灵山下,初名灵山寺;经历了唐朝的坎坷发展,宋真宗时期, 精于禅学的则全法师出任保国寺住持,并着手翻新了寺院,营造了山门、大殿;其中大殿于大中祥符六年(1013年)建成,此后又陆续营建了方丈殿,朝元阁,祖堂等建筑,并于英宗治平元年(1064年)获赐“精进院”之额。

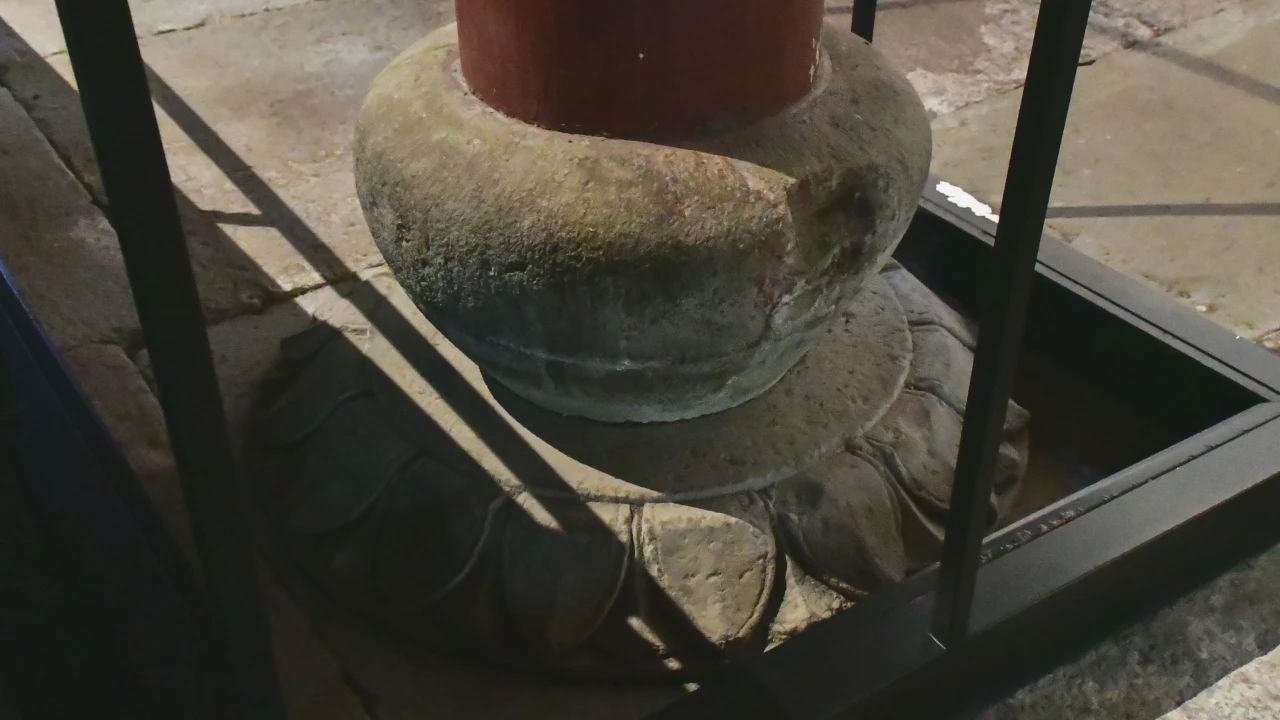

这些建筑后都毁损,只有后来宋高宗绍兴年间开凿的净土池现在仍然保留了下来,同时期还建有法堂(现在仅存莲瓣柱础)和十六观堂;文献还记载当时在青龙山嘴修建有钟楼。今天我们看到的天王殿,正是宋代的山门所在,因为当时的佛寺中尚且没有天王殿,“山门对佛殿”是典型的格局。此后又经历了多次翻修,明代添建了迎薰楼,后废弃,而天王殿很可能就是这一时期出现的。

清代前期的翻修彻底改变了大殿原来的面貌,使其成为江南常见的清代佛殿形象;康熙二十三年,增广重檐,将原来面宽三间进深三间的大殿改成了面宽和进深皆五间;乾隆时期重建了法堂,并新建了方丈殿,将青龙山嘴的钟楼移到了寺院东侧,后又增建了鼓楼。

明代新修天王殿后,可能就在现在的位置建设了山门,这处山门后也毁损,现存山门为1989年从他处移置的民间建筑。额上写着”东来第一山“几个大字,这里的山,倒不是指灵山,就是刹的意思;保国寺自荒芜的历史中脱颖而出,是相当晚近的事,这几个字出现的时间想必也不会太早。

现存天王殿是宣统三年修建;殿前是两座唐代的石幢,也是后来移置到这里。

净土池,顾名思义是净土宗的建筑,前述南宋时,还建造有十六观堂,十六观堂又叫净土观堂,暗示净土宗十六种观行修行的法门。当时不同宗派融合的状况,也反映在了寺院的营建中,明代御史颜鲸,为它题写了四个字“一碧涵空”。

大殿,又名祥符殿,至今保留着宋代的遗构。殿前三处藻井让人印象尤为深刻,木头构成的弧形穹窿顶,在看立面图的时候还以为看到了西式教堂。展板上这样解释,穹窿藻井扩大了建筑的空间,然而它们不在佛像上方,而在礼佛人上方,从而体现了一种人文关怀。此外,瓜棱柱也颇有趣,用多件木料拼合成大柱子,合理地解决了大木材稀缺的问题;联想到后来要从日本运木材修建寺院,当时南方的木材产量,想必已经相当少了。

法堂,始建于南宋绍兴六年,民国九年翻建,更名观音殿,又称大悲阁。2012年在维修过程中,在地表下发现有12个带莲瓣的石柱础,这种宋代常见的覆盆式柱础为南宋法堂的复原提供了线索。

钟鼓楼皆为清代嘉庆年间建造。鼓楼可上,往来的游客都尝试着敲击大鼓,轰隆的鼓声回荡在寺院里。藏经楼,民国九年以后建造的,比法堂高7米。

保国寺作为天台宗的寺院,在唐宋时期,并没有采用禅宗寺院中所特有的”库院对僧堂“的布局,而是修建了十六观堂、净土池,反映了天台宗寺院兼修净土宗的佛教历史背景。开山鼻祖则全法师,是著名的法智大师的弟子,作为天台宗十七世祖,北宋淳化年间,法智大师在明州的乾符寺讲经弘法,因听众甚多,将讲坛迁到了报恩院,也就是延庆寺。

延庆寺不在山里,在市井间。

03.市井

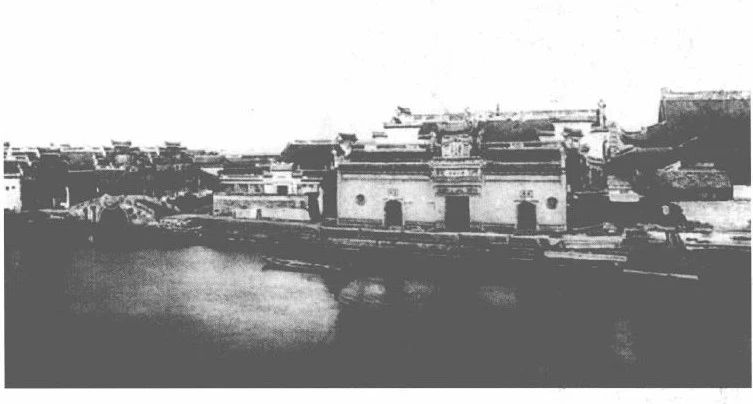

延庆寺是”四明古刹“之一,建于五代后周太祖广顺三年(953年),原名报恩院,祥符三年赐名延庆寺,传天台宗学,为天下讲宗五山第二。保国寺还在修建主体院落的时候,延庆寺已经冠绝内外。

《保国寺志》如此评价大殿:“昂拱升斗结构甚为奇雅,为四明诸刹之冠,旧唯延庆寺殿式与此同。”今日,我们只能借着这稀疏的评语,想象当时作为保国寺主院的延庆寺。

我循着地图上”延庆寺“三个字走到灵桥路和解放南路的交界处,街边并没有看到任何寺庙的身影,一侧正在施工,绕到路的另一侧,才发现延庆寺的身影,只有一个孤零零的单体建筑和一个院子,内部已经用铁丝网拦起来了,而建筑本身也用砖石填补了所有的门窗;正是阴天的傍晚,一阵阵风吹过来,更显萧索以至悚然。

讪讪退去,猛然闻到一股烧鸡的味道,才发现街角一只队伍正排在烤鸡店窗口前,晦暗的情绪立马消失了,我也排在后面,买了半只烤鸡,提在手里,周身都是香味。

再往前走,是莲桥街,果不其然看到了一个竖立的石头,上写”日湖遗址“,黄昏的阳光穿过楼层间的空隙刚好照在这块石头上,原来沧海桑田式的变迁如此轻巧,又令人恍惚。

宁波城内原来有两个湖,一个日湖,一个月湖,有说日月为明,构成了这里最早的名字”明州“,但这个名字取自四明山的说法好像更靠谱些。城市发展,湖泊逐渐淤塞,面积大为缩小,如今月湖还卧在市区中心,成为了开放式公园,日湖却淤塞到连痕迹都不存,消失在楼栋和街道间。

日湖旁边,还坐落着宗观讲寺,这里和延庆寺只隔了一条街,因其前身就是延庆寺的十六观堂,为法智大师在延庆寺讲法期间募资修建,民国时期由谛闲大师主持,将观堂改名为”观宗讲寺“,兴盛一时。

讲寺虽然沿街,但正门并不对着主街,而是要从一个小巷子转进去;本来以为不开放,却畅通无阻地走到了内院;殿门都紧闭,但杳然无人的寺庙给人探险的新奇感。转悠了半圈,才猛然意识到自己手里还提着半只烤鸡,我在心里暗暗叹了句”唐突唐突“,有当初把酒带到清真餐厅的窘迫感。这时,夕阳照射着半个大殿,头顶突然有片乌云开始下雨,我在房檐下坐下来,开始了暴走式旅行后的歇息。

位于月湖旁边的清真寺,据说是宁波最早的清真寺;建筑肯定是后来修建的了,不知道还有没有礼拜的功能,我探身进去的时候,并没有发现其他人;只有内外两个极小的院子,摆满了庭院的盆栽暗示这里应该是有人好生打理着。

但城内的两座天主堂似乎就没有这样的好运气了;外滩的天主堂还有信众在维护,一侧立着张手写的标牌“可入内参观”,教堂里显然还有活动,一排排的桌椅,里面都摆放着圣经,四周玻璃窗上的宗教画有模有样,有教徒在给大家做简单的介绍。

天一广场的天主堂则是此行所见最魔幻的场景,教堂初建于清代,现存建筑是2000年修建的。她的体量比外滩那座要大的多,我以为至少会是个网红打卡点,但是走去才发现,她正门紧邻着大街,除正门外的四周都被开辟成了商铺,而这些商铺也显出许久没有营业的破败景象;教堂大门紧闭,不知道有没有正常运作。有一些人聚集在门口拍照,还要随时避让电动车。她如此庞大,却又如此落魄,和整个城市格格不入。

有时候觉得信仰迷人,有时候又觉得大可不必神话它们;佛教最开始被大众接受也是因为一些神迹类的迷信,营建精舍可能有侵占田产的考虑,宣扬主的伟大的人脑中或许也有偏执和盲目,只是遗憾留下来的东西毕竟太少,只能借用保国寺,去遥想曾经”梵王宫“的宏伟。人毕竟是凡俗中的动物,要借用宏大与雄伟来抽身日常,在庄重肃穆的空间中与神及自我交流,古物也是这样,为我们提供一个抽身的场所罢了。

04.太白

谈宁波的寺庙,不能不说”五山十刹“。我一开始觉得,这个称号不过是南宋朝廷的自嗨,是无聊的宗教行政化;转念一想,宗教何时脱离过政治?僧人尚且知道通过结交官僚贵族宣扬佛法,接受官方的等级评定未必是一件坏事。

五山之中,宁波占了两座:排位第三(明时升格为第二)的天童寺,排位第五的阿育王寺。两座寺庙都位于城市的东郊,从市区坐公交车,窗外的景象慢慢从广阔干净的街道,变成了灰蒙蒙的店铺和厂房,再慢慢变成青翠的树木和一湾碧蓝的湖水。

相比保国寺,阿育王寺和天童寺显得“有人气”很多,这两处现在依然是宗教活动场所,殿外的礼佛处烟雾缭绕,信众们在蒲团上俯身磕头,随处能见到僧人,往僧舍里探一眼,还能看到晾晒的衣物,很有生活气息。阿育王寺外面摆着算命的小摊,路边也有眼神暧昧的中年女性招呼,“小姑娘,大师有话要对你说。”天童寺则更加热闹,外万工池附近就是一个市场,臭豆腐和烤肠的味道笼罩在头顶久久不散。

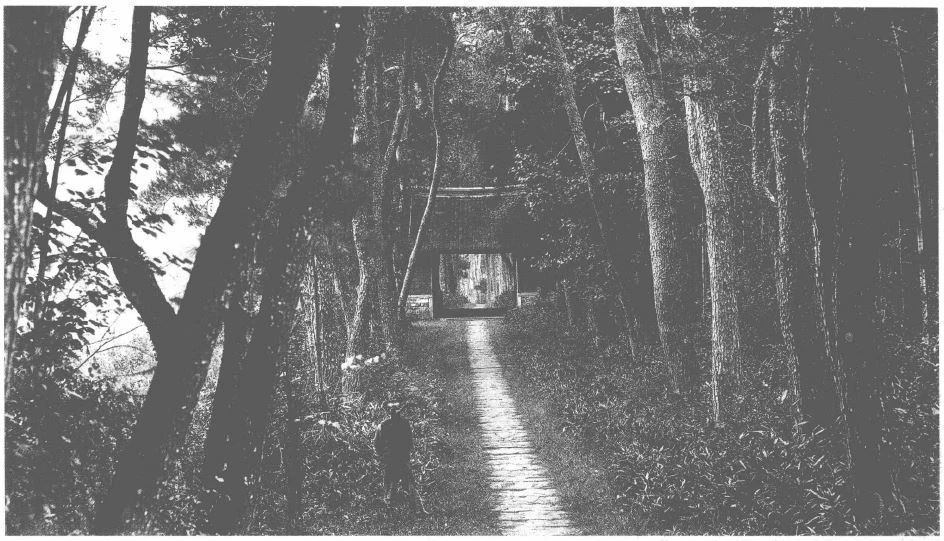

从景区停车场,走几分钟到天童山公园入口;再往里走,便是天童寺松径,王安石曾写“二十里松行欲尽,青山捧出梵王宫”;按一里300米计算,要走6km的山路,才能到达寺庙。当然,现在这条松径只有大概1公里的距离,松树也并不浓密。穿过伏虎亭、古山门、景倩亭这三座山门,来到外万工池,池子一旁便是小吃广场;绕行过去,是内万工池,错落的寺庙建筑,就隐藏在池前硕大的照壁后面。从老照片来看,本来并没有这处照壁,不知道是出于什么原因修建,将视线生生打断了。

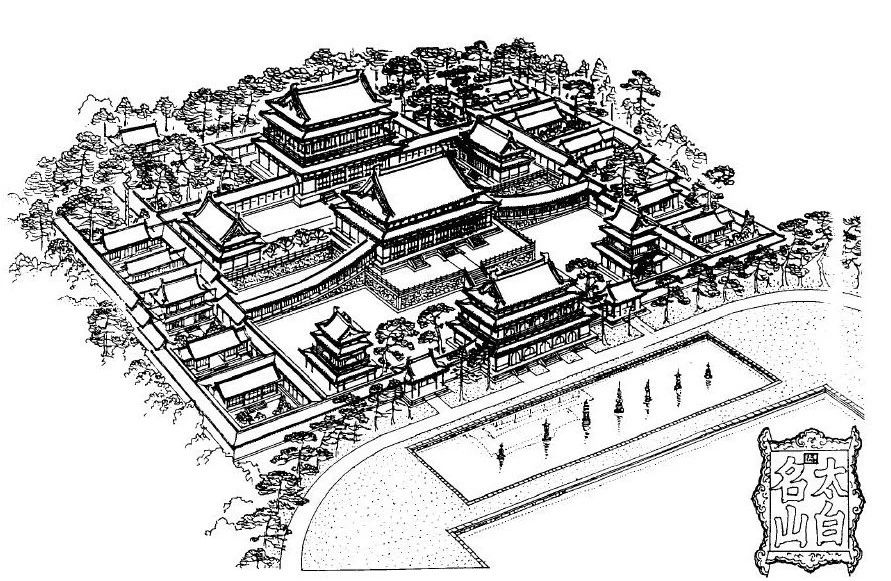

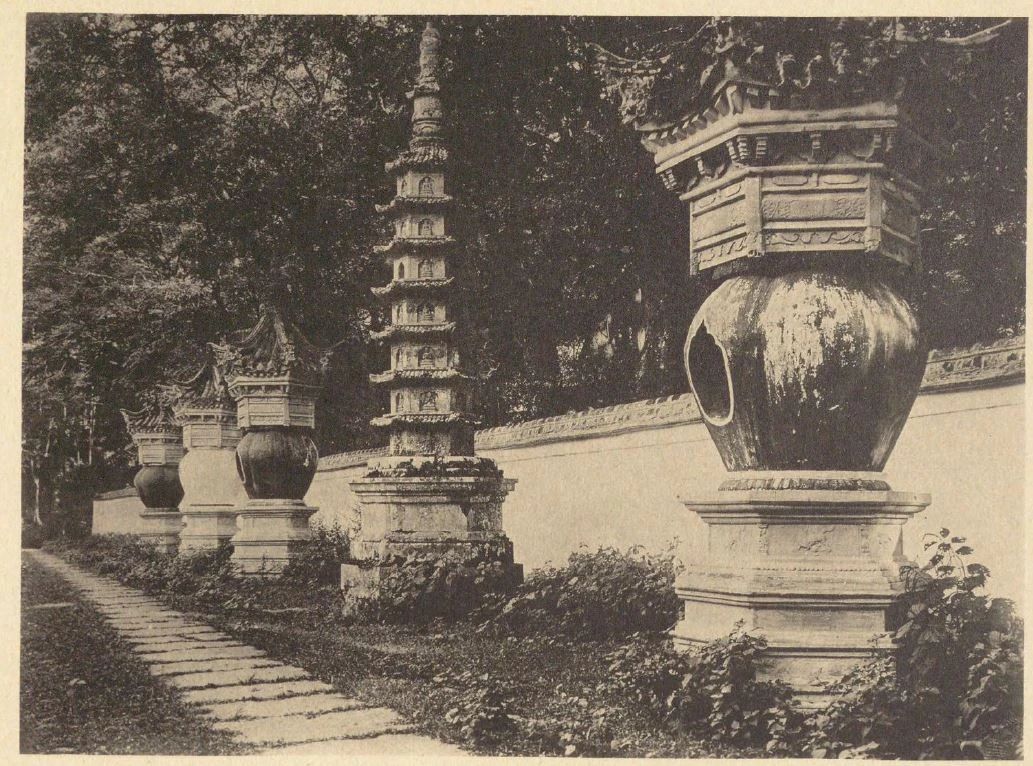

内万工池的前方,是七座样式各异的塔,称为七佛塔,这七座塔在南宋的时候是直接矗立在池子里的。现在寺院的主体格局承袭自明代,照壁后依次是天王殿、佛殿、法堂,先觉堂和罗汉堂;中轴线两侧还密集分布着其它殿堂。

王蒙所作的《太白山图》,便忠实地记录了当时天童寺及周边的环境;这一长幅手卷,从右侧山门开始,松林掩映着游人、马匹、僧人、桥梁、溪流,一点点呈现出来,直到画面最左端跃然而出的梵王宫。这是元朝末年时,王蒙为其好友,天童寺在任住持左庵元良创作的作品,很可能是赞颂其友人的功德,为其疏解被朝廷冷落之郁闷的作品。

地势逐级抬升,走到罗汉堂需要爬一段坡路,而各层级之间都用长廊连接,从高处俯瞰全寺时,便能看到紧凑层叠的屋檐,让人感觉难以窥见寺庙的全貌;有时见侧面开一个小门,探头进去又是一处长廊,延伸到另一个殿里,如置身在迷宫中,错落的建筑构成了颇具层次感的空间。

西侧的玉佛殿还在维修,虽然写着游客勿进,但我走进去的时候并没有人阻止我,几个工人正收拾工具准备休息,残砖瓦砾倾倒一地,但如果不走进来,根本不会发现这里还有一处施工现场。墙与殿堂本身,将空间分割成了不同的区块,每一部分都成了独立的院落,和中轴的人群彻底分隔开。古时僧人禅修,寺庙又担任着收受香火的功能,这样的寺庙布局,可能就是为了在接纳访客之余,又能保留一份清幽吧。

根据《天童寺志》,天童寺最早是西晋时期僧人义兴所建,北宋景德四年获赐“天童景德禅寺”知名,南宋时期,曹洞宗禅师正觉任住持,推行“默照禅”,淳熙五年,宋孝宗赐名“太白名山”。凭借极佳的地理优势,天童寺接纳着从海面而来的旅人和僧人,也因此成为禅宗向外传播的窗口。

1189年,在天台山修行临济宗的日本僧人容西来到天童寺,两年后,将临济宗带回了日本;后来天童寺千佛阁被毁需要重建的时候,容西还协助从日本运来木料;12世纪末,宁波工匠陈和卿应日本高僧重源邀请,着手修建因战乱毁坏的东大寺;1225年,容西的弟子道元在天童寺修行,并将曹洞宗带到了日本,也因此被日本曹洞宗视为祖庭。道元还将中国的茶道带到了日本,创建了日式茶道。

可以说江浙一带的禅宗名刹,提供了日本禅宗建筑的模板,其中的集大成,便是《五山十刹图》。南宋末年,日本大乘寺的祖师徹通义介东来求法,“登径山、天通诸刹,谒一时明衲,见闻图写丛林礼乐而归永平。”义介带回日本的图卷,记录了当时江南寺院的规制布局和礼乐制度,就是为本土寺庙修建提供详细的图录。

明代的时候,日本僧人雪舟在宁波登陆,他先在北京向宫廷画家张有声和李在学习书画;后来离开北京,一路南下踏访中国的山川,他为途经的镇江、吴江、定海、绍兴、宁波等城市都绘制了风景速写,也就是《唐土胜景图卷》。直到为天童寺的环境所吸引,选择在这里停留,后来因为名气过于响亮,被皇帝赐名“天童第一座”,成为仅次于住持的僧人。

我猜想,雪舟必定是为天童寺留下过画作的,只是寺庙屡经火灾,很多遗物都已不存了;列入雪舟名下的还有《金山寺、育王山图》二幅,现存的并非原作,而是后人的摹本。

阿育王寺,相传最初是在地底涌出舍利宝塔,因而修建寺舍,并命名阿育王寺——这是个略显神异的故事,但在南朝已降十分盛行,或许是南北朝时代南方佛法之兴盛的反映,也有学者猜测可能是释迦佛骨真的曾经由海陆传入沿海各地,而被后人重新发现,这就有些无稽了。虽是传说,却对数百年后“东南佛国”的复兴埋下了伏笔,吴越王钱镠就曾迎这座舍利塔至杭州城南的南塔寺,钱弘俶更是以此为母本铸造阿育王舍利塔。在北方陷入末法时代的泥淖中时,南方利用佛法中兴构建了另一处理想乐园。

唐代时在今天的寺址修建西塔院,鉴真第三次东渡日本失败时,就住锡在阿育王寺;北宋时寺院中兴,赐“阿育王山广利禅寺”,住持怀琏禅师得皇帝召见,一时法席鼎盛,时任杭州知府的苏轼还为寺庙写了《明州阿育王山广利寺宸奎阁碑》,宋碑已经不存,现在保留在寺内的是明代重刻的。

寺庙主要分为中轴礼佛区、西塔院、东塔院、上塔院。中轴线上依次分布着山门、放生池、天王殿、大雄宝殿、舍利殿、法堂和藏经楼;西侧延伸出的山门、照壁和四根威武的阿育王柱让人困惑,好在一处“老山门”指明了寺院原来的入口。西塔据说是浙江省仅存的元塔,东塔则是根据雪舟的《育王山图》重建的。

天童寺和阿育王寺当时离海并不远,登塔远眺,能看到海面上的帆船,阿育王寺扩建时,也是利用附近的沿海滩涂;城内的天封塔,还充当着航标的作用;月湖周边有高丽厅,是当时高丽使者驻扎的地方。海定波宁,海港迎来送往,船只载着文明。

后来我在小红书上看到一个帖子,说宁波有一条“日本街”,日文路牌和商铺给人出国的感觉,其实不过是一个创意园区迎合当下的打卡风潮,吸引游客建造的,但还是被冠以“媚日”之名,甚而把帽子盖到整座城市的头上。整个社会草木皆兵,而忘了曾经这里也是圣地,接纳了四方的游人。

05.老城

宁波老城区的面积并不大,江南水网构成圆城布局,鼓楼和城隍庙作为千百年来未变的中心,始终人山人海。甬江、余姚江、奉化江汇流的三江口北岸,就是著名的“老外滩”,开埠后的外国人居留地,假期里正在做市集活动,沿江道上摆满了卖纪念品的小摊;

德记巷分布着典型的中西风格住宅,这里标注着历史文化街区,眼下却什么人也不见,建筑的大门紧锁,巷子里一阵旋风,吹得有些阴冷。查资料才发现,这里也被报道过前期投资不菲却最终荒废,成为一个城市文化建设的负面形象被大家遗忘。

领事馆、洋行、邮局,都不及一处残壁带给人的震撼。这处废墟,就这样伫立在人来人往的景区里,一侧是拥簇着各种餐饮店的步行街,一侧是高耸的教堂,而它只是一处房屋的一个壁面,空间不存在了,三维变成了二维,废墟明目张胆地呈现它自身。残壁是我们想象城市历史的最佳途径,正因为足够残破,才能够容纳时间的深度。

海曙楼是唐代明州子城的南城门,最上方叠加着民国时期修建的西式钟楼,怪诞又新奇。鼓楼东侧的永丰库遗址,自南宋一直使用到明代的货物库房,因为出土有大量内地窑址的瓷片,成为宁波海贸的重要证据。遗址展示的尴尬之处在于,平面上除了回填的石子和尚且留在地面上的砖块,已经看不出什么了,你需要穷极想象力,才能在平地上构建一座设施完善的仓库建筑。虽然贴心地建设了栈道可以走进遗址内部,但辅助理解的展示出奇地少,遗址确实是遗址,但难以被称为公园。

至于天一阁,我唯一的概念来自于杨念群的《何处是江南》。乾隆皇帝在看到两淮盐道呈上来的天一阁建筑图样后,萌生了建造官方藏书楼的想法,此后文渊阁、文津阁、文源阁、文溯阁相继建成,它们环绕着并监视着天一阁——这个作为文宗的江南的隐喻。而关于“浙东邹鲁“,我是没有一点儿想法;景区内路线曲折,像走入了迷宫,而我去的那个早上刚好下着雨,园内的绿色近乎于妖,让人尤为不痛快。只能承认,实在是超出了我的认知范围了。

再怎么非典型,这也是篇游记,还是有必要说一下我都吃了啥;奉化点心和鼓楼的油赞子是排了长队买的,尝一个新鲜;固海糕团店的咸味和红豆味青团都非常不错(而且竟然没人排队!)没有人能拒绝兴宁桥烤鸡的香味。(均无图)

总体感受,宁波比我想象中要“破败”一些,可能是因为一直在老城和郊区转悠。寺庙参观其实没那么多感受,回来查资料才惊奇地发现原来还有那么多故事;而最开心的事是找老照片;最后锐评一下宁波博物馆,展陈较为失望,甚至是作为特展的河姆渡文化展陈,也并没有给出更新鲜的东西。

——the end.

参考文献

东来第一山 保国寺 -- 清华大学建筑学院,郭黛姮,宁波市保国寺古建筑博物馆编著

宁波佛教志 -- 宁波市佛教协会编

宁波旧影 图集 -- 哲夫主编

王蒙的《太白山圖》 元末明初的佛教名山圖

支那文化史迹. 常盘大定.关野贞著.法蔵馆.1941

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!