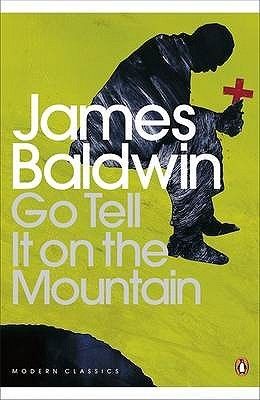

詹姆斯鮑德溫的藍調小說--山巔宏音"Go Tell It On The Mountain"

“Go Tell It On The Mountain”書名源自十九世紀一首耳熟能詳的黑人靈歌,詹姆斯鮑德溫的文字被認為具有音樂性,那是根源於黑人血液中對於節奏與音調的執迷。從紐約的黑人區生長出來的文學作品,裡面所歌唱的卻遠遠超越黑人種族的悲情,而是更多更深地,對[人的處境]信仰般的省思。

詹姆斯鮑德溫的繼父是基督教傳教師,而他自己也曾經在十幾歲時就站上講台,以父母的期望成為一個傳道者。他的一生的確也獻身於傳播[一種聲音],但是這個聲音卻不是在教堂裡那些耳熟能詳的聖曲,他唱的是屬於自己敬拜的聲調,這個聲音雖然是個人的、微小的,但是卻也能夠成為山巔宏音。

[Go Tell It On The Mountain]是一部詹姆斯鮑德溫獻給自己父母的作品,特別是對那沒有血緣關係,關係與他始終疏離的繼父。如果你閱讀這本書,會發現那些尖銳現實的描述,裡面所蘊含的憐憫與柔情,這是一個少年從成長過程中的孤寂與背離中站起來,爬上山巔,對世界所呼喊的聲音,在這個聲音所唱述的故事裡,他原諒了冷漠嚴厲的繼父,原諒了自身私生子的身分,原諒了帶給他無盡罪咎感的宗教規條,原諒了黑人被壓迫而無可奈何的命運,甚至原諒了[每個人都須背負的十字架]。

小說體裁彷彿聖經的約伯記。在約伯記中,約伯的三個好友輪番開口,他們原本是要安慰約伯的不幸,但卻變成是在指責約伯的不是。他們雖然同情約伯,但卻無法掩飾內心其實認為約伯之所以遭遇災病,完全是因為得罪了神的想法。約伯記的體裁以三個好友的陳述以及約伯微弱的辯解作為骨幹。在[山巔宏音]這本書中,也以佛羅倫斯(約翰的姑姑)的禱告、加百列(約翰的繼父)的禱告、和伊莉莎白(約翰的母親)的禱告這三段禱告作為架構,每一篇禱告中都摻差著約翰的身影。

如同約伯的好友以自身對神公義的理解來指責約伯一般,在三段信徒的禱告當中,分別描繪出佛羅倫斯、加百列、伊莉莎白各自的信仰歷程,以及他們與神的關係。對神憤怒的佛羅倫斯、被救贖卻仍企圖靠自己力量贖罪的加百列、和活在自責與羞愧感中的伊莉莎白。

渴望被寬恕,尋求被上帝接納徵兆的信徒,竟不知道自己是已經被饒恕,而且也已經被接納的。當加百列遇見未婚生子的伊莉莎白,他將其視為上帝饒恕他曾拋棄自己私生子的罪惡,而伊莉莎白也將其視為上帝原諒了她未婚生子的憐憫信息。兩個罪人因為各自獨自承擔不了的罪惡,而結為夫妻。但加百列終究無法像愛自己的親生子女那樣地接納約翰。如果說無法愛約翰是他的原罪,每次看見約翰,就停醒了他自己還是那個無可救藥的罪人,而非在教堂裡的聖徒。

“我會疼愛妳的孩子,妳的小孩,視他為己出,他永遠不需要煩惱或擔憂;只要我還活在世上,有一雙手可以工作,他永遠不會挨餓受凍。我在神的面前發誓,因為我原以為已經失去的東西,祂又交還到我手中。”

當加百列這樣對伊莉莎白宣告時,他並沒有撒謊,而是真心認為自己可以做到。就像他發誓要忠心愛神,要聖潔,不要像那些飽食淫語的長老,但就在他這樣想的時候,卻發現自己發生了婚外情。在他的想像中有一個更好的自己,一個他渴望成為,而且假裝自己是的自己。這些想像讓他忘記自己仍是一個罪人。對約翰的不接納,就如同在內在,他始終不相信神會接納這樣有罪而不堪的自己。

伊莉莎白得救的時候,她走過長長的教堂通道,通往金黃十字架前的聖壇,通往淚水,通往---不是安息,而是戰爭。這場戰爭會有結束的一天嗎?一個信徒的決志,是否就代表著他與其自身罪之本像再無寧日,像是初代教會使徒保羅所發出的呻吟:”故此,我所願意的善,我反不做,我所不願意的惡,我倒去做。….我覺得有個律,就是我願意為善的時候,便有惡與我同在。因為按著我裡面的意思,我是喜歡神的律;但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰,把我擄去,叫我附從那肢體中犯罪的律。我真是苦啊!誰能救我脫離這取死的身體呢?”

在這樣哀嘆之後,保羅在下一句說:”感謝神,靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。”但是有多少信徒,雖然得了救恩,卻還是覺得自己不配得得到原諒,不配得得到救贖?有多少信者,還是在與罪無盡的肉搏裡,妄想能以肉體的力量制服那肉體中的惡呢?而無止盡的失敗,不斷地嘲笑著他們虔誠的努力。就好像有一個聲音不停的控告說:”你做的不夠。”

是的,即使是接受了福音,我們仍然有可能還是[覺得自己做的不夠]。掙扎著比別人多奉獻一點,更虔誠一點。掙扎著以自己的努力,能夠蒙神的悅納,掙扎著做一個[新造的人]。忘記自己不過是塵土,泥土怎麼能自己把自己做成一個器皿呢?泥土只能把自己交在陶匠的手中,單單地信靠他。對他說 : ”雖然我現在還是如此,但是我相信你能做成。”

小說的第一章是一個被遺忘了生日的十四歲少年,第二章是信徒的禱告,第三章[打穀場]是故事中的高潮,是經歷了黑暗的幽谷之後所見到的清晨日光。這一段描寫了人在罪惡當中無能為力的掙扎,毫無出路,沒有盼望。約翰忽然被聖靈充滿,看見他所生活在其中,無法逃脫的困境,不只是黑人的、無力的信徒的、私生子的困境,更是一個普遍的[人的困境]。你可以把罪惡趕進那些最隱蔽的角落,假裝它們並不存在。你只能這麼做,因為直面它令人無法忍受,如果你以己力碰觸那些罪惡,只有被吞蝕的下場。他看見他的未來,只有死亡與毀滅,那鴻溝不是他能夠跨越的。他覺得自己被拋棄、不被任何人所愛。他渴望父親的愛,但是出現在眼前繼父的臉,如同悲傷的永夜,燃燒的是永恆之火,在那團火光中沒有溫暖,他知道父親已將他驅逐(其實從未接納他),父親對約翰來說,是一個比他強大的意念,是遠勝過他的力量。父親代表著教會這個聖潔、喜樂、血洗的團體。父親是屬於上帝的,但是父親已經拒絕了他。意味著他也會被永恆的上帝丟棄嗎?

所有鼓勵他從這處境當中站起來的聲音,都是嘲諷,因為他沒有任何足以對抗父親的力量。他只是一個十四歲的孩子,他的父親深信他是罪惡之子,在罪惡中懷胎,只配生活在罪惡之中,只配得墮落。他無力抵抗這樣的宿命,只能眼睜睜看著自己的靈魂往下墮落,墜入陰間。

在他裡面的驕傲、那些醜惡的慾望,還有對父親的輕視;黑人是被咒詛的,私生子是被咒詛的,充滿殺害父親慾望的孩子是該被咒詛的。突然間,這罪惡擴張至整個人類的悲劇,原來這罪惡是從他出生很久很久以前就存在的,罪不停地被重複、被蔓延、像鎖鏈一般牢牢地鎖住人類的靈魂,要拖著他往下沉淪,在下面有地獄的烈火等著他們。

一切都毫無希望。

約翰的祖母是脫離奴隸制度的那一代。他們相信這是因為上帝聽了他們禱告,就像上帝聽了以色列人的哀求,救他們脫離埃及人的奴役,上帝聽了黑人的呼求,救他們脫離奴隸的苦境。黑人脫離了白人的奴役,但是罪仍然在那裏。黑人女性仍然被黑人男性壓迫,即使女人脫離了男人的壓迫,罪仍然在那裏。新的壓迫階級會興起來,塑造另一個埃及。

所有律法的要求都帶來罪,帶來死亡。約翰的父親所代表的,就是那個種種壓迫他,使他墮入黑暗深淵的聖潔。律法無法帶來公義,只能帶來罪、刑罰、與死亡。

“他、約翰,是這些低賤之人中最低賤的。”

約翰就是作者詹姆斯鮑德溫本身。他是黑人,他是私生子,他是一個同性戀者。他是這些低賤之人中最低賤的。

“神卻揀選了世上愚拙的,叫有智慧的羞愧;又揀選了世上軟弱的,叫那強壯的羞愧。

神也揀選了世上卑賤的,被人厭惡的,以及那無有的,為要廢掉那有的。”

神來造訪約翰,這個十四歲的黑人小男孩,在一個主日之前的禱告會。他原本只是奉了母親的命來打掃會堂,他不是父親親生的孩子,在生日這天,甚至沒有人記得他的生日。但是聖靈卻在這一天,以獨特的恩寵臨到了約翰。

[神啊,請可憐我,請可憐我。]

[好,]聲音說:[過去吧,過去吧。]

[扶持我,]約翰低低地說:[扶持我,我過不去。]

[過去吧。]

[請祂帶你過去。]

因為他靠自己永遠穿越不了這片黑暗、這團烈火、這次審判,永遠過不去。

約翰被聖靈充滿時看見了異象,他看見許多人分領耶穌的聖餐餅杯,但是身上卻仍然帶著罪,他們彼此洗腳,腳上的血卻洗不掉。

然後他看見一條河,有許多人想要度過這條河,這些人的”長袍破破爛爛,一路行來滿身汙垢和不潔的鮮血。有些人幾乎衣不蔽體,有些人精赤條條。有人在岸邊滑石跌了跤,因為眼睛瞎了;有人邊爬邊哀號,因為腳瘸了;有人不停扯自己的肉,因為身體潰爛流膿。大家全都拚了命要過河,心志決絕。強者打倒弱者,衣衫襤褸的唾棄赤裸的,赤裸的咒罵目盲的,目盲的爬在腳瘸的身上。”

在驚心動魄的場景之中,他看見光明突然穿破黑暗而來,”一時間,黑暗充斥他無法承受的光。下一秒他就解脫了,淚水泉湧,心如噴泉蹦開,他開始呼求耶穌。

約翰獲救了,即使永遠得不著父親的赦免,永遠得不著教會的接納與愛,但約翰看見自己屬於一座新的城市,屬於一個新的群體,加入了一個永遠不會被打敗的軍隊。

“我的父母離棄我,耶和華必收留我。”

感受到神的愛的約翰,那個曾經壟罩他、使他脫離不了的黑暗不再能掌管他。對父親的恨曾經幾乎使他的靈魂沉淪,但是他已經勝過了那仇恨,並且獲得力量不活在仇恨中。

在小說中所描繪的,那個一邊鞭打孩子,一邊呼喚[神啊]的父親的形象,原本可以使一個孩子永遠活在對神的憤怒與恐懼中,詹姆斯鮑德溫在這個半自傳體的小說中,記述了他生命中最重要的那一天,他重生得救的那一天。

在這個屬靈的勝利之後,後面還有一段篇幅,描寫聖靈洗之後的主日清晨。對於這個清晨,約翰和父母,和教會的弟兄姊妹一起走回家的路上,有一段既神聖又現實的描寫,彷彿是隱喻著聖徒雖然得救,卻還有未來漫長的路途要走。約翰仍舊必須面對充滿敵意的父親,只能用顫抖的聲音禱告 : [我將乞求上帝,收容我,使我強壯…..抵擋所有想…….打擊我靈魂的所有事、所有人。]

詹姆斯鮑德溫在這篇小說哩,記述了戰役開始的那一天,在他往後的日子哩,必然記得在那天晚上,聖靈對他所說的話,對他預言著前方將面臨的磨難,如同使徒保羅曾對哥林多教會的信徒說的:[被棍子打了三次,被人用石頭打了一次,遭船壞三次,一晝一夜在深海裡掙扎著。]

“又屢次行遠路,遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、成裡的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險。”

即使是這樣,仍然要去愛。

因為那個十四歲的男孩,被神眷顧,已經明瞭了愛的能力。愛能夠勝過痛苦與死亡,勝過恐懼和隔離,愛會使他自由,因為有一位,用他無法了解的,完全的愛愛了他,救贖了他,於是他知道一條道路,不是通往幽暗,而是通往光明。所以他會持續往這條路走著,不管路上有多少逼迫患難。

詹姆斯鮑德溫用他的一生走這樣的道路,身為黑人、私生子、同性戀者、勞動階級,即使是他所屬於的信仰群體也不接納他。他始終被認為是有罪的,被上帝唾棄的,無法被救贖的。因此十四歲那天,那個與神相遇的經歷就如此的重要,使他知道自己是被愛的,並且也只能以愛來面對那些所有仇恨的力量。

“Go Tell It On The Mountain”在出版的半個世紀後,仍舊被時代雜誌選為二十世紀的百大最佳英文小說。詹姆斯鮑德溫(1924-1987),一位寫作者、思想家、民權運動者,影響了馬丁路德金,和二十世紀大半的平權運動,他的生命仍舊在說話,述說愛與自由的力量。

於是我知道了,[打穀場]的典故由來。這是出自聖經中施洗約翰所說的話(約翰的母親也叫伊莉莎白)。小說裡的[約翰]原來是那個帶來悔改信息的先知約翰。施洗約翰在耶穌開始服事之前,開始宣講天國的信息,呼籲當時的人悔改,他這樣說 : [我只是用水為那些從罪中悔改並歸向上帝的人施洗,但有一位遠比我偉大的馬上要來,我連做他的奴僕,替他提鞋也不配。他要用聖靈和火為你們施洗。他手裡要拿著揚穀的叉,把麥糠從麥粒中分開。然後清理打穀場,把麥粒收進他的倉裡,麥糠則用不滅的火燒掉。]

詹姆斯鮑德溫的”Go Tell It On The Mountain”(山巔宏音),此刻仍有力地在說話,宣講著悔改的訊息,對世界,也對教會。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!