鹿野忠雄之跟著高中生去爬山(下)

“七月二十三日早晨睡過了頭,這是我過去很少發生的。晨霧很濃,意味著今天將是晴朗、燠熱的天氣。正在吃早飯的時候,有人告訴我蕃人已經來到旅館迎接我。蕃人遞給我一張名片,上寫「請您和持此名片的蕃人來過坑。」這是過坑駐在所佐藤氏的信息。“

前一天在埔里市區逛著,望著被群山包圍的埔里市街,黑暗中閃爍的燈光,街道上各種琳瑯滿目的貨物,和奇特服裝的蕃人,鹿野不知不覺忘了時間,以至於回到旅館的時候已經是晚上12點了,難怪他第二天早上會睡過頭。

前一天晚上就寢前,還特地看看天空,確定「星光點點」才安心就寢。

鹿野期待著第二天登山時能有好天氣。

早上「晨霧很濃」,鹿野預感這會是炎熱又潮濕的一天。一早就收到過坑駐在所警察傳來的信息。

有三個蕃人來接他,其中一個名叫皮路茲(piritsu),皮路茲的日語不太好,但是鹿野仍然沿路跟他交談,知道他以前在駐在所當過警丁,去過卓社大山兩次。

「警丁」是警察雇用的助手,當時山裡許多駐在所都雇用熟悉當地的原住民為警丁,負責嚮導、聯絡溝通等工作。

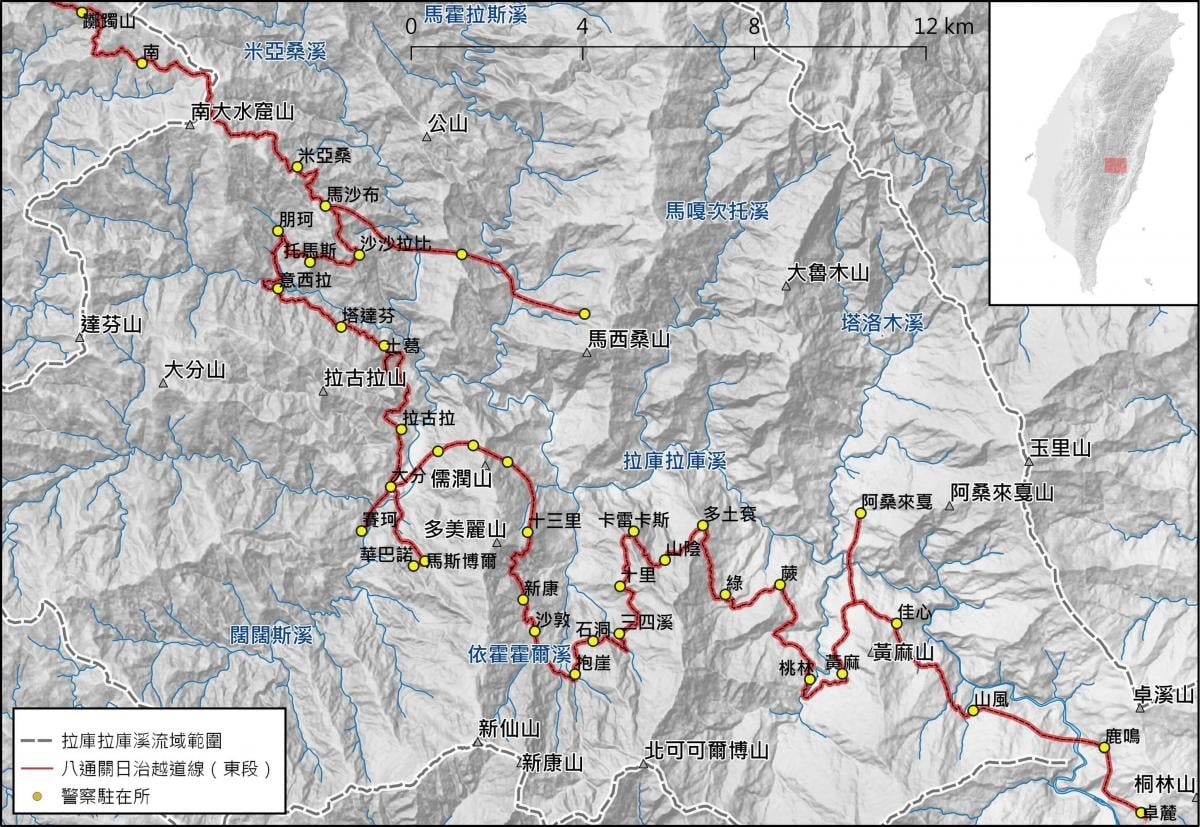

日本殖民台灣的過程,最頭痛的應該是「蕃人」問題,從清朝以來,蕃人的居住地就像治外法權,清政府無法管也不想管,但是作為一個現代國家,領土內有不受政府權力統治的地方也未免太荒謬,更何況原住民所在的山裡有許多等待開發,極具價值的天然資源,所以「理蕃」雖然困難,又耗費大量資源,也只好硬著頭皮去做。

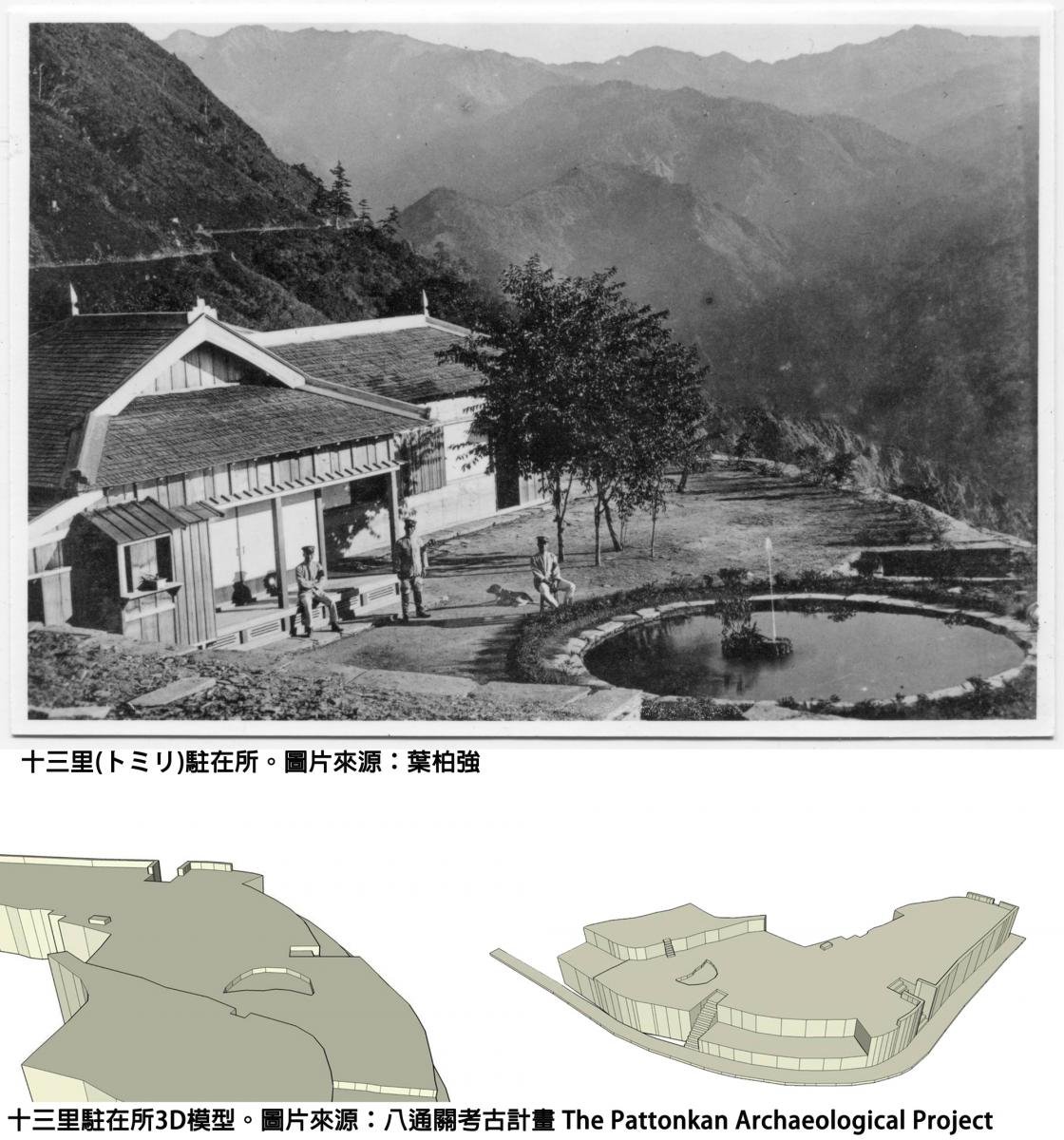

日本殖民初期的政策是興建理蕃道路,並在沿路設「駐在所」,逐步控制原住民的領域。後期則利誘威脅原住民離開山裡,遷徙到山下的平原地區,改變他們的生活方式,並施以「教化」。這個政策有不錯的成效,後來理蕃道路和駐在所也就逐漸失去原有的作用。

1928年的台灣「蕃情」還是不穩,因此新高郡守才會一開始不願意發給鹿野入山許可。後來拗不過鹿野的郡守,雖然勉為其難的同意鹿野入山,但命令過坑駐在所協助招募蕃人及調派警力、武器等,護衛鹿野上山,變成了始料未及浩浩蕩蕩的隊伍。

從埔里出發後,“一條平坦的路穿過水田地帶。熱帶的大太陽照在仍然昏睡中的埔里盆地時,白霧開始從綠色大地飄向上空。紫藍色的天空露出笑容,盆地外圍起伏的群山,在晨曦中有的映出赤褐色岩肌,有的是滿山耀眼的濃綠。”

鹿野在他的文字裡,使用許多的顏色來描寫眼前的景色,光是綠色,他就能想到許多不同的形容詞來區別,在原文裡他使用許多不同的名字,稱呼他所看見的自然美景。

從他的描述,你會懷疑他在描繪的,不是山和樹,而是心儀的女孩子。在這幕描繪出的景色裡,可以看見注視者那熱切的、愛慕的眼光。也許其他人也看到這個女孩,卻不如這個愛慕者,真正看見她形容不盡的美。

這種綠,和那種是完全不同的,樹梢透著陽光的輕綠,和森林層層的濃綠,是完全不同的。

“路兩旁都是明亮的夏天風情:水牛的腳泡在污濁濁的田水中,拖著犁耙慢慢地移動單調的腳步;農家點點,農戶飼養的鴨子聽到腳步聲忽然咶噪一番;水田上烏秋展開黑色羽翼飛翔,有的正停在牛背上;路前方,灰鶺鴿不斷地上下擺動牠輕巧的尾羽;小溪漲滿了,水黽發狂似地在水面上跳華爾滋;青蛙突然從我的腳旁噗通一聲跳進田水中,非常悅耳。”

這一段描述像動物狂歡曲一樣熱鬧,有水牛緩慢的步伐,有鴨子的急躁,烏秋的優雅,灰鶺鴿的可愛,就連水黽微小的動作,都被解讀為華爾滋的舞姿,最後以青蛙清脆的跳水聲作為結束。

不得不說,鹿野的山岳紀文,的確是一篇情書,只是這情書不是寫給人的。

“走過兩旁是水田的長路,現在我們入森林,走出森林後,過坑的蕃社在望。蕃社位於山腳平台;蕃屋整然,顯示理蕃的成果,前方是平闊的水田。最後通過有苦棟行道樹的路,九點半抵達過坑駐在所。”

過坑的番社,就是理蕃政策將原住民遷移至山下的成果,因為比管理廣大的深山成本低,政府很肯花錢,所以這類的番社通常建設的相當豪華,生活環境相當不錯。

在濱田隼雄的「南方移民村」裡,私人移民村沒有政府的資源,日本移民村的內地人反而羨慕附近的番村。

“彌太郎到那蕃社看過了,看來相當開發。

改良家屋如以前一樣,但房屋周圍適當地種植著橘子和檳榔,已舊了的改良家屋的板壁顯得乾乾淨淨。庭院打掃清潔,繞到屋後鋪著水泥的改良豬舍,養著顯然非本地在來種的豬,而是與約克夏種交配的豬肥肥的,而在豬舍旁邊堆積要做堆肥材料的稻草或什麼的。而其旁邊設著即使在內地鄉下也無類似的廁所。用甘蔗葉葺屋頂,兼置放農具小屋的倉庫,令人羨慕的堆著裝在麻袋裡的米,隔壁的畜舍裡大水牛嚼食著甘蔗葉。

而且每一家都挖了一個家庭防空壕,部落裡還有一棟新建的具備石油發動機的輾米廠。

官方的保護優厚僅是在三年之間便有如此的境遇,彌太郎羨慕著,他的眼睛又映入那部落道路兩旁滾滾流著的清水。彌太郎想到他們自己的部落縱然有水溝,但雜草叢生,連泥水也不流,兩相比較,他幾乎要移開視線不願看。

不僅如此,靠近溪流部落周圍的水田已犁起汪著水。雖然這裡跟被流失的鹿田村的田一樣的高度,一樣的是在河邊,但即使淹水受損,以有餘的勞力也能發揮修復的作用。

不但是近溪流的低地,連接近鹿田台地的山坡地部分也闢爲田引著水,這使彌太郎驚訝。爲什麼能夠引水呢?他納悶,細看是在長達一百公尺左右之間的地下設著吸水管。

彌太郎很佩服他們有這樣的能耐,歸途到駐在所去打聽,得知他們已有五人從農業補習學校畢業,那引水設備是他們所計畫的。

「據說持有一萬元之位的財產者已有五、六戶。」年輕的警察說,他跟彌太郎一樣是退伍兵。

一萬元,彌太郎在心中念著,想到自己的部落每一戶平均還有七八百元向公司的借款。怪不得他們說,住在台地上面的內地人可憐。”

在鹿野忠雄的「卓社大山之行」紀行文裡,從埔里到過坑番社的駐在所的距離是「二日里半」。

「日里」是什麼單位呢?「里」這個單位雖然從中國傳來,在日本卻演變出不同的距離,1日里約4公里,它的計算方式是行走一小時的路程,因此兩日里半就是大約兩個半小時的路程。

鹿野接到信息七點多出發,到達過坑是九點半,果然是兩個半小時的路程。

到達過坑時,駐在所外面已經站著一群蕃人,鹿野好奇地注視他們胸前的三角形紅色胸兜。

因為是新高郡守的命令,過坑駐在所組織了搜索隊,目的是「保護台北高校學生鹿野忠雄攀登卓社大山」,由巡查部長擔任搜索隊長。

後來一路上鹿野都極力想擺脫這個大陣仗的隊伍,好享受獨自一人行走在山裡的時間,例如趁著蕃人午睡的時候,偷偷提早出發。

在「卓社大山之行」這篇文章裡,很少出現關於隨行日本警察,和卓社頭目的描寫,大概是出於作者想要假裝他們不存在的心理吧。原本計畫的冒險之旅,不知不覺竟然演變成一隻浩浩蕩蕩的護行隊伍,中間還有蕃人抓雞煮壽喜燒的豪華露營行程,讓鹿野內心有點小彆扭,最後登上卓社山頂的心情也有點小複雜。

“我倒在草地上翻滾,倒有一種莫名的矛盾心理,一方面為登頂成功而雀躍,另一方面覺得被寵得太過份了。”

雖然沒有鹿野與警察互動的紀錄,但我想像在整個行程中,隊伍裡大概不斷傳出這樣的嘆息聲:「鹿野那小子呢?他又跑到哪裡去了?!!」

這不是鹿野第一次攀爬台灣的高山,過去他已經有好幾次經驗,基本上他在台灣的高校生活,就是不斷地翹課往山上跑,「如果你在教室沒有看到我,我就是在山上。」在台灣的鹿野的高中生活,大概只能用如魚得水、縱虎歸山來形容吧。

熱愛昆蟲,喜愛自然的鹿野,以自然資源勘查為由,一次又一次的申請進入山中,因為理由冠冕堂皇,殖民政府也不好意思拒絕他,但讀了鹿野對於登山的描述,你會明白,所謂的自然勘查只是一個藉口,他是如此的熱愛台灣的山,喜愛在山裡蕃人自由自在的生活,他真正的目的,或許就只是「待在山裡」而已。

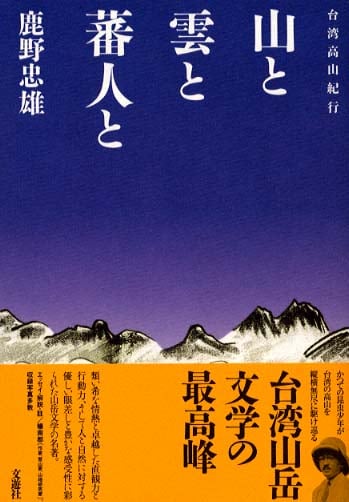

這或許是為什麼,這本山岳紀行文會叫做「山、雲與蕃人」。其實它真正的名字,應該是「我與山、我與雲、我與蕃人」。

「山と、雲と、蕃人と」

鹿野想寫的,不是以研究客體的眼光去看山、自然和原住民的生活,他想寫的,是自己與自然、與原住民之間那純真美好的關係,是他對自然、對原住民的喜愛。

在踏上卓社大山之行之前,鹿野內心已經充滿了期待,他知道台灣的山腳雖然炎熱、陡峭、但那不易靠近的深山裡,藏著溫柔廣闊、少人知道的美麗風景。

“我抬頭看鞍部,上方滿佈著黑森林。爬得越高,茅草越稀薄。最後小徑伸進森林,林中的空氣有點潮濕,蕃人邊走邊吸煙,感覺衝鼻的煙草味很香。

岩角處都有清涼的湧泉,供我們牛飲。繼續前行,高度已到海拔四千尺左右,人爲的破壞已絕跡,因此樹林更綠,而且生機蓬勃,清淨無垢的原生林開始出現了。”

這段有許多氣味的描寫,感覺很生動。

“射進林中的一束束陽光,宛如舞台上的聚光燈,底層植物隨著日光的移動而起舞,演出忽明、忽暗,濃淡和強弱不一的色彩變化。森林中夢幻似的色彩變化極美,我無法以筆墨形容。

此外,暖帶林中的秘欏和筆筒樹到處在開演原始之夢,強迫我勾起異國情緒。墨綠色的森林猶如一個佈景,在它襯托之下,九芎描繪出灰綠色的縱紋,而菊花木的粗蔓好像長蛇一般,纏繞著連立的古木。”

這一段則充滿變動的光影和不同層次的顏色,從鹿野的角度欣賞,絕對不會覺得森林是枯燥無聊的。

“多采多姿的森林,由於飛舞於其間的野鳥和蝴蝶,或爬在樹幹上的夏蟬而更加生機蓬勃。以華麗的羽翼爲傲的熱帶野鳥不停地飛舞於枝椏間或茂密的灌木叢,其中,像黑頸鏽的羽毛是琉璃色;朱鸝的身軀是朱紅色;五色鳥則至身為紅、藍、黑、金黃及翠綠等五彩花紋所裝飾,絢麗奪目。”

和鹿野一起爬山,會覺得登山的路程就像一場饗宴。

途中經過舊卓社駐在所,那時已經廢棄剩下遺址。

從花蓮的玉里有一條瓦拉米步道,即理蕃道路「八通關古道」,沿途有不少日治時期早期設置的駐在所遺跡。後來才知道,原來「瓦拉米」就是日文「蕨」的音譯。

「蕨」わらび(warabi)這個名字,有人說是從山間有許多蕨類而來,也有人說是從原住民語的地名發音而來。

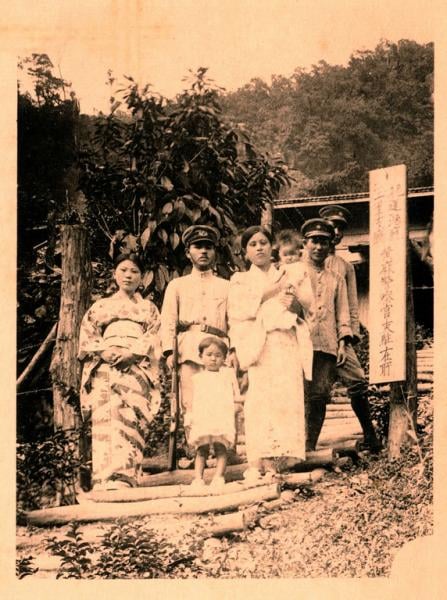

初期理蕃政策設立的駐在所,駐在的理番警察,通常攜家帶眷的長期住在這裡,並僱用警丁輔佐理蕃事務。

但是駐在所的生活應該相當苦悶,現在駐在所的遺跡常常留存大量日本時代的酒瓶。

酒瓶在一個世紀之後仍然完好,述說著在山裡的苦悶生活。

第一天鹿野一行人在新的卓社駐在所休息,遠遠的就看到煙囪裡有煙往上冒。

“我看見我所熟悉的駐在所木造建築。洗澡間正在燒熱水罷,一縷青煙從煙囟上升,看到這個情景,我深深地感覺好像回到自己的家一般親切。

暮色更濃,聳立於卓社駐在所背後的卓社大山那邊,山色黯淡,漸漸沒入黑夜中。屋內的油燈已被點亮了,我洗個澡後和警備員一起吃晚飯。用味噌醃過的山豬肉,對登山者而言是最好的菜餚。山居的警備員有一種習慣:每次有客人來訪,都端出清酒招待客人。我每次上山都受到他們熱誠的照拂。有時候喝到半夜而影響到第二天的攀登活動,但是我每次在駐在所過夜都有賓至如歸的快活。

我們一邊喝酒,一邊欣賞黑夜籠罩以前山色的微妙變化,這是登山樂趣之一。”

風呂是日本生活文化的移植,即使是在熱帶國家的台灣,即使是炎熱的七月,泡澡仍是生活裡不可或缺的一部分,和只有沖澡設備的二水中央旅館不同,這裡雖然是偏遠的山間,日式木造建築的駐在所,卻有著濃濃的日本生活氣息。

第二天早上,隊伍從卓社駐在所出發時,鹿野才驚覺陣容變得更為龐大,到已經失控的程度。

“巡查部長佐藤氏看見一起出發的蕃人太多,唯恐蕃人沒有東西可揹,張羅了很多不必帶的東西,例如大水桶、草蓆,以及用空瓶裝的飲用水,都交給蕃人揹,我看到這情景,覺得太不可思議。我甚至瞄到佐藤氏把帶來的大瓶清酒,丟進蕃人的揹籠裡。”

加入的有卓社駐在所的警察、卓社頭目、蕃人,還有一個「卓社駐在所雇用名叫阿財的漢人警丁」,也以廚子的身分加入了隊伍,從這個演變的局勢,可以想像鹿野內心的焦躁。

“一個蕃人氣喘吁吁地跑上來,原來是昨天從過坑一起上來的皮路茲。他手裡抓著兩隻活鷄準備今晚加菜,我有點哭笑不得,只好讓他們去搞。”

隊伍因為太過龐大,拖拖拉拉的一直無法出發,結果果然如鹿野所預想的,開始行走時天氣已經太過炎熱。

“出發以前我已經料到走在無樹的山稜上一定很熱,所以本來要趁涼爽的清晨趕快通過這段路徑,但是事與願違,拖到八點半太陽升高後才出發。快熱昏了頭,但找不到樹蔭休息。”

那天早上鹿野一定一副臭臉,沿路一直碎碎念。幸好在山的療癒之下,鹿野的心情很快就變好了。

“然而,亞熱帶的太陽所照耀的山岳太雄偉了。群山如波濤湧現,深邃的溪谷是雕刻刀的傑作,塗以南國的強烈色彩。在耀眼的陽光中,北埔鳳蝶及黃鳳蝶正在狂舞。”

“這裡是美麗的短草坡,在強烈的日光中,一枝黃花滿開耀眼的金黃色花朶,

一陣微風吹過便輕輕地點頭。正前方可以望見丹大山突起於天際線,那是始終印在我心版上的山,只是在等待攀登的時機。”

吃過午飯,同行蕃人的神色忽然有點奇怪。

“蕃人似乎走的相當急,雖然小徑上有許多樹根和岩塊,但同行的原住民完全不當一回事地健步如飛。才下午兩點多就到了當晚的宿營處。”

原住民也太厲害了,對於山路上的樹根和岩塊,可以看都不用看的健步如飛。

“開在赭土坡上的小徑呈之字形,要拐七十七個彎。我覺得之字形路冗長,走起路來不痛快,倒不如照蕃人的作法,不管坡度多大,要走就走直上直下的小徑來得乾脆。”

原來山路做成之字形是為了平地人,在原住民的眼裡一定覺得很奇怪,為什麼要把路做成這樣繞來繞去,直接爬上去不就好了。

這讓我想到清朝和日本政府在山裡開路時,鋪設的石階常常被原住民丟進山谷裡面,因為他們覺得「很難走」。

如果在溪谷裡看到形狀四方的石頭,可能就是那時候丟進去的。

好不容易到了宿營處,鹿野才發現蕃人們神色匆忙的原因。

“我趕緊走過去看,林中有一塊稍微平坦的茅草地,旁邊有一間頻爲結實的獵屋,附近有兩、三個天然積水池。原來,蕃人剛才急急地從身旁通過,目的是先去砍木柴生火。”

雖然才下午兩點多,隨行的蕃人,包括漢人廚子,已經大張旗鼓的開始預備晚上的大餐。這個叫布奴魯的獵屋看起來設備不錯,鹿野原先所嚮往簡樸的登山成為幻影。

“蕃人們把獵屋讓給我和巡查睡,他們在屋外圍著火堆烤地瓜,晚上睡在那裡。我和佐藤氏(巡查部長)等人占用了獵屋,享用阿財準備的熱飯和鷄肉。”

佐藤拿出早上出發時塞進蕃人背籠裡的清酒,鹿野也不知不覺多喝了幾杯,佐藤等人大概是想要好好招待這個高中生,但鹿野只覺得自己「被寵的太過分了」。

第三天早上,這天就要登頂,鹿野心裡充滿了期待。

“太陽逐漸上升,干卓萬山頂開始沐浴於黃金色的光芒中。我急著出發,想趁雲霧開始蒸騰前到山頂觀望四周。早飯還沒吃完就七點了,七時十分輕裝上路。”

“透明的陽光把四周的山塗成美麗的青紫色,崩石坡上的粘板岩細片反射著白光。傾斜的山壁上有很多很多可愛的高山野花,在溫和的陽光中微笑:桃紅色的單花香葉草和玉山蒿草;淡桔梗色的玉山沙參和玉山山蘿蔔;金黃色的高山翻白草和玉山佛甲草;白色的玉山山芥茶和玉山卷耳⋯,眞是一個百花競艷的高山花園!高山植物的花色沒有熱帶的濃艷,倒有北國清麗的淡彩。

我雖然不忍心,但是不得不踩著高山小花攀上崩石坡。上面有褐色的崖壁聳峙,卓社大山絕頂快到了。我無法抑止興奮之情,伸手抓著岩角、圓柏或玉山杜鵑的枝葉,一步一步攀上去。突然間岩石和灌木全部消失了,只有一塊明亮的空間,原來我已站在一片平闊的草原上。”

“這是何等祥和的景觀啊!在鈷藍色天空下,草原在澄明的大氣中顯得很嫩綠。我和長年夢想中的卓社大山,在登頂的同時締結為知己。”

“台灣的山比日本內地的高山更高,而且山的基盤寬廣。山腳被熱帶的炎暑所環繞,山腰充滿粗獷的斷崖,阻止人們接近,而山頂則多半是很祥和的草原。台灣的山給人的整體印象是傲骨嶙峋,但是山項的面貌卻是那麽柔和!”

鹿野開心的在山頂的草地上打滾,回想這一路走來的辛勞,對於成功登頂充滿了成就感,雖然美中不足的是隨行的一群保姆,讓他心情有點複雜,但是台灣山巒山頂那又溫柔又美麗的景色,讓他像仿佛回到母親懷抱那樣可以盡情撒嬌,對於其他也就不是那麼在乎了。

“我好像在夢中無意識地到處遊走,又像一個測量師不倦地作細部觀測。我到底要重看幾回才會心滿意足呢?”

到了不得不下山的時刻,鹿野因為自己是「非屬於高山的平地人」,不得不離開而深深遺憾,言下之意打從心裡羨慕著以高山為家的原住民們。

在這次旅行之後,鹿野又回到台灣的高山許多次,這年他站在卓社山頂,環視四周,渴望一一攀登的無數瓊山峻嶺,後來也幾乎都一一達成了。在東京大學就學時的暑假,以及畢業後在研究資金的支持下,持續進行的台灣高山研究,鹿野又回到台灣的山裡許多次,他的生命似乎一直圍繞在山裡,就像一個陷入愛河的男孩,只是他所戀愛的是這一片美麗的自然。爬上卓社大山時,不忍心踩在野花上的少年溫柔的心,一直都沒有改變吧。

但是在許多年後,這個連野花都忍不住踩踏的少年,被捲入了日本太平洋戰爭,最後在南洋的叢林裡殞命,這也是沒有人能料到的事。然而能夠永遠地待在山林裡,再也不用離開,對鹿野忠雄來說,也算是如願以償的結局。

。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!