有朋自遠方來,筆譯樂乎

學翻譯的初衷其實源於一本小說。

從小就有看英文書的習慣,光是商務出版的 Black Cat 經典文學、Geronimo Stilton(中譯《老鼠記者》)和 Goosebumps(中譯《雞皮疙瘩》)系列,加起來就快要佔據家中書櫃的半壁江山。但讀歸讀,在我當時的認知中,中文書和英文書是分開存在的兩個世界,我既通兩文,也就沒有特別留意翻譯這回事。

直到我小學五年級,有天媽媽買餸回家說,樓下商場書展在做八折優惠,所以隨手幫我挑了一本奇幻文學小說——《納尼亞傳奇:獅子・女巫・魔衣櫥》,台灣大田出版社出版的翻譯文學。

小說薄薄一本不到兩百頁,我很快讀完,才發現這個系列一共七本,媽媽給我買的居然是第二本,害我徹夜難眠,唯恐自己給自己劇透了一整本書,翌日放學便急不及待地拉著她去把剩下的六本一次過買回家。(幸好七本書獨立閱讀也沒問題,而且我到後來才知道,出版社雖以故事發生的時間編排各書順序,但實際上《獅子・女巫・魔衣櫥》才是 C・S・路易斯首部出版的納尼亞小說,也是最一氣呵成,扣人心弦的傑作。)

那便是我人生中擁有的第一套全套小說。(此前連金庸武俠小說和《哈利波特》我都只是在圖書館借閱⋯⋯)

然後我開始沈迷閱讀,不能自拔。《納尼亞傳奇》是繼《射鵰英雄傳》之後唯一讓我甘願冒著被媽媽暴打的風險也要半夜躲在被窩裡用手電筒讀的書,我花了幾天讀完七本後還意猶未盡,一口氣又重讀了三四遍。如果說魔衣櫥是故事主角通往異世界的門,那麼這套書本身便是我的魔衣櫥。

讀來讀去還是不滿足,在媽媽第十次問我「又睇?」的時候,我終於反問,能不能把英文原版也買下來。我當時的想法很簡單:譯作都那麼精彩,原作豈不是要上天?

父母對我買書從來沒有意見,於是很快我又擁有了人生中第二套書——雖然不過是第一套的英文版。

然而,讀第一本《魔法師的外甥》 (The Magician's Nephew)時我卻失望極了,總覺得劇情特別拖沓,看到一半納尼亞王國還未出現,出現後劇情也平淡無奇。我耐著性子讀完那一本,然後就沒再碰剩下的六本了,又回去啃中譯本——怪哉,中文版還是很好看。我心生詫異,也因此第一次正視翻譯這件事:譯本那麼精彩,原作竟悶到讓我看不下去?譯者到底施加了甚麼魔法?

當然,如今看來,譯文並沒有比原文優勝,只是我當時的英文水平沒那麼好,哪怕面對的是語言精煉如 C・S・路易斯的文筆,也讀得頭昏腦脹。但我也因此誤打誤撞驚覺譯者妙筆的偉大:一個精通雙語的人原來可以恰到好處地調整文化差異,準確複製出原作者的行文風格,把瑰麗的英文世界展現在中文讀者眼前。

從那以後一直到現在,我都有個習慣,讀到喜歡的外語原文書總愛找中譯本再讀一遍,但願譯本不要糟蹋了原著,也出於好奇研究好譯本好在哪,壞的又壞在哪。而作為一個 avid reader,最讓我痛苦的莫過於世界之大,我會的語言之少——中英法德,放諸四海,不過九牛一毛。尤其當後來開始接觸日本文學,為之心折,更恨我不通日語。川端康成的《雪國》我一次過讀了四遍,就是深怕看起來太直白或太絢麗的翻譯扭曲了原著的美學,便多讀幾個版本的中譯,希望藉此對他的寫作風格有更折衷的體會。

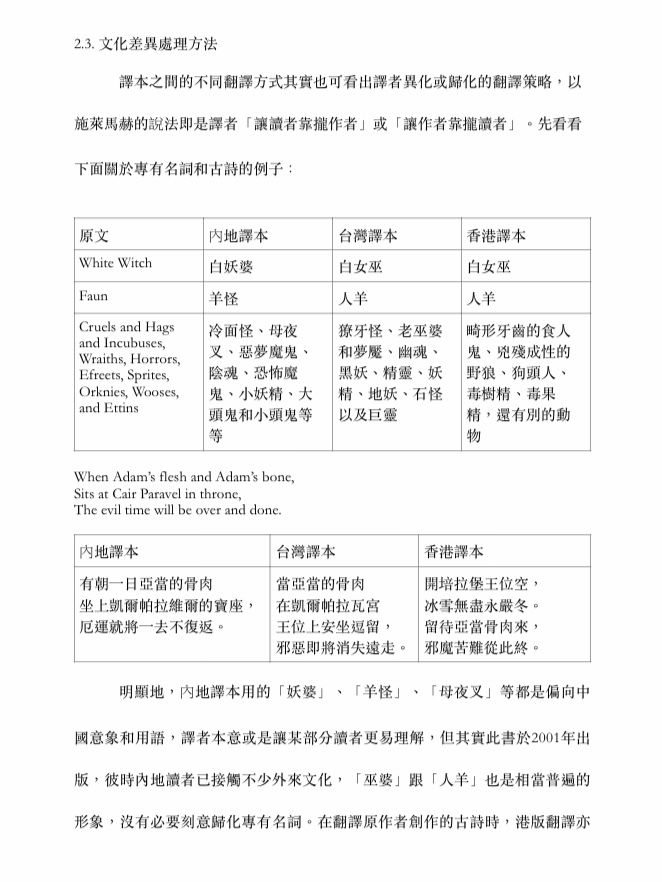

雖說緣起自文學,但大學修讀翻譯,主要還是因為我覺得要是只修中國或英國語言及文學,容易荒廢掉其他語言。(只是沒想到我系課程表上的法漢翻譯課是騙人的,入學後才知道據說根本沒開設過⋯⋯)一開始我其實更熱衷於學外語,畢竟翻譯的功課感覺不算難,睡前花一個小時做好也能拿高分,便無心鑽研。直到在翻譯研究課上,我第一次遇到自由選題的功課,靈機一動想到書架上兩套英版和台版的《納尼亞傳奇》,於是再找來了中、港譯本,比較三地翻譯策略。交功課時我莫名釋懷又激動——那可是我幾乎忘記的初心啊!童年時懵懂的疑惑和敬仰,終於可以通過文本分析、翻譯理論去解釋;當年有份貢獻我愉快童年的譯作,原來小至文法,大至文化,都經過譯者精心雕琢,可謂成也細節,敗也細節,半點不能馬虎。

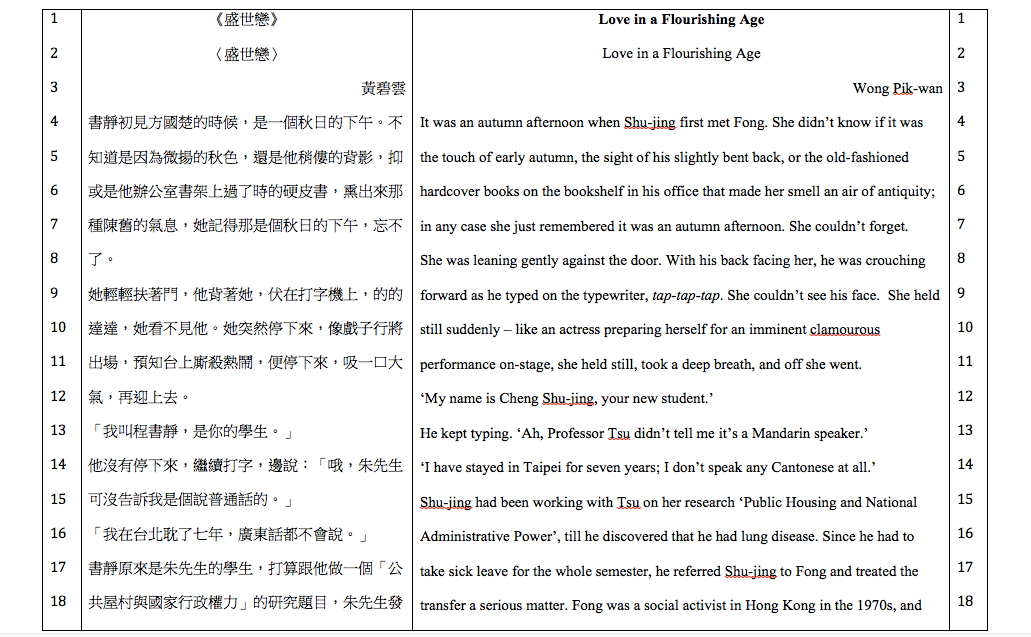

雖然也學了更「有用」的口譯和財經、法律、新聞、字幕、藝術、公關翻譯等等等等,但我對文學的熱愛始終是大學生涯的主調,尤其熱衷研究香港本土文學英譯,偶爾也會抽空跟學長學姐「酒聚」談文學與翻譯。畢業長篇翻譯的漢英部份我選了黃碧雲的短篇小說〈盛世戀〉——我系規定只能翻譯沒有已出版英譯的文本,那我就不能譯心水的張愛玲〈傾城之戀〉了;〈盛世戀〉的字裡行間卻有著相似的幽怨迷離,加上黃碧雲是香港作家,寫的是香港故事,文字也就份外親切。這篇譯文最後拿了很不錯的分數,但更教我開心的是我居然真的譯完了一篇喜歡的小說,那種滿足感足為徜徉學海的四年畫上圓滿句號。

畢業後我去了德國讀碩士,換了個方向研究文化和藝術,雖然還在接很多筆譯和口譯工作,可惜都與文學無關。但我對文學翻譯的熱忱一直都在,在異國抱著分享的渴望翻譯文字,交流文化——當我想跟不會德文但熱愛詩詞的香港朋友形容黑塞的 Die ersten Blumen 有多美;當我想跟惑於身份認同的德藉蒙古朋友推薦席慕蓉的〈出塞曲〉;當我想向沈迷古裝言情陸劇的美國室友介紹《牡丹亭》⋯⋯我總懷著比當年做財經翻譯功課多十倍的熱情,揮毫潑墨,手書贈友。說到底,翻譯之初,也不過是為分享信仰、知識、藝術;就算我沒能從事文學翻譯,回歸基本,與友同樂,也算不負初心了罷。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!