【中文科裡的生命教育實踐:鳳凰木下的回憶】

甚麼是「中文科裡的生命教育」?

為甚麼要推動「中文科裡的生命教育」?

如何推動「中文科裡的生命教育」?

生命教育如何提升學生學習中文的自信及效能?

一間小學新穎及有趣的教學經驗,或許能讓我們帶走一些想法及點子。

(一) 教育需要「暖」實力

自2020年起,大埔浸信會公立學校夥拍的生命教育機構Why Not Education,多年來持續在學界推動創意、破格及具啟發性的生命教育實踐,每級也有一個特色的主題體驗活動,例如:

小一【幸福教育系列】——「幸福需要教育,教育是為了幸福。」

小二【優秀日:豬豬大聯盟】——「去愛,去勇敢,去盡你所能,成為你理想中的優秀。」

小三【奇蹟日:勇闖奇蹟島】——「這件事你一定要永遠記得:你比你所相信的更勇敢,比你看起來的更堅強,比你所想像的更優秀。」

小四【WE Are電影大聯盟】——「成長帶來的改變,不是突變,而是漸變。」

小五【挫節】——「結痂的傷口,以後是你最強壯的地方。」

小六【未來週】——「不論未來變成如何,也要成為最喜歡的自己。」

全校【犀遊記】——「你很棒。我不是在讚賞你,我是在提醒你。」

這間學校的生命教育理念為:

「優秀從幸福開始、發現奇蹟與成長、無懼挫折迎未來。」

校方認為,如今的教育工作無比艱難,當中最關鍵的是需要在教育中注入生命力,跟「硬實力」(知識) 及「軟實力」(技能) 同樣重要的是「暖實力」(生命力)。如果孩子能從老師身上感受到溫暖,例如被重視、被尊重、被肯定、被愛時,他們就會覺得自己是一個有價值的人,願意在不同範疇成為一個更好的自己。

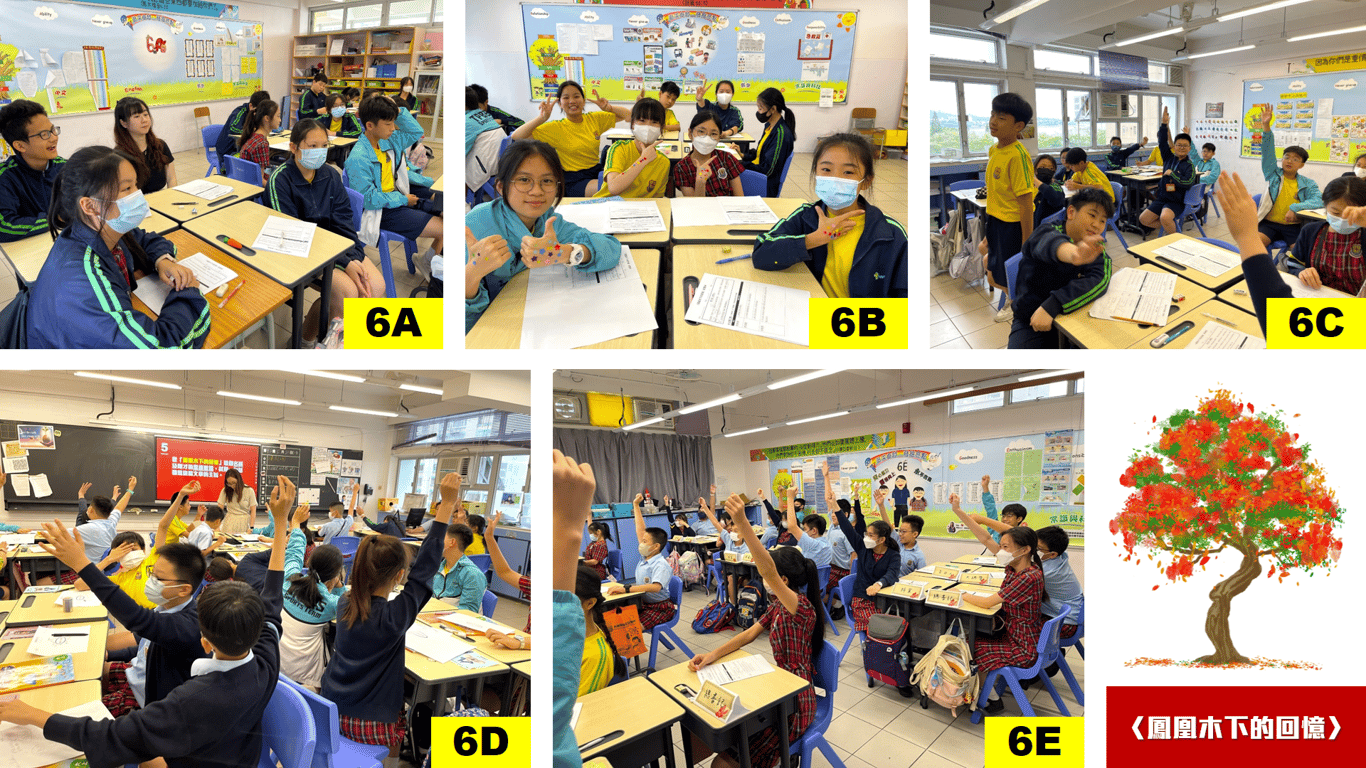

(二)「中文科裡的生命教育」實踐

大埔浸信會公立學校在六年級學生畢業前,把中文科聯乘生命教育,選取了篇章〈鳳凰木下的回憶〉,嘗試在中文科中融入生命教育的元素,讓學生感受及體會回憶的緣由及意義,培育對校園人、事、物的珍惜及感恩之情,帶著愛的力量迎向未來。

蔡碧蕊校長指出,

「這次中文科裡的生命教育重點主題是『離別』。我們嘗試把生命教育的元素放在中文科中,選取了一篇關於離別的篇章,跟學生以不同的角度反思回憶的意義。

老師們使用多元媒介,刺激學生思考,從他們輸出的成果可見,其深層次的想法,超出了我們的想像。」

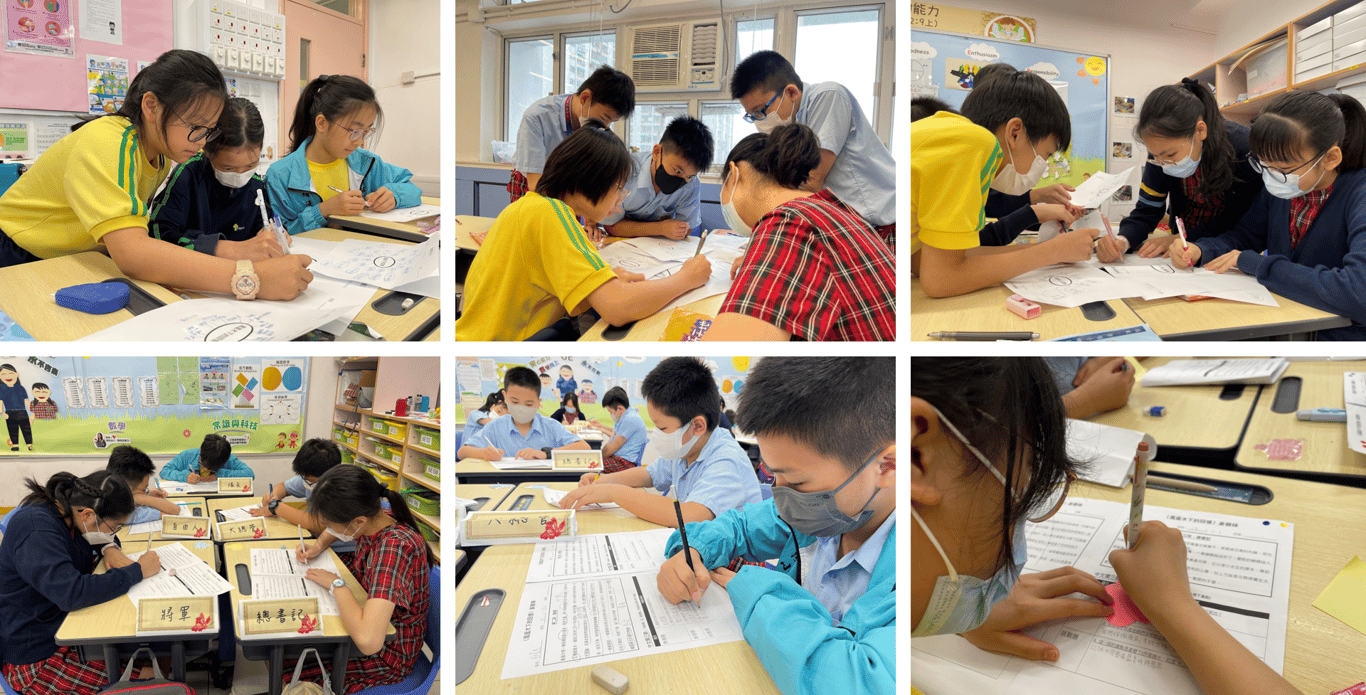

六年級的中文科老師與生命教育團隊,運用了以下的教學策略,來啟發學生內心的情感與思想,培養孩子擁有美善的生命素質,同時把這些生命素質轉化為「一生帶得走的能力」,即跨領域的能力 (Transversal Skills)——「教學活動化、活動意義化、意義生活化、生活能力化」。怎樣在學科裡策略性地融滲生命教育?校方分享了以下的教學點子:

反向設計:先制定想帶出的生命教育及中文學習目標,然後選取合適的教學方法及評量形式

探究式學習:給予學生特定情境及問題,讓他們通過觀察、閱讀、思考、討論、聽講等途徑去主動探究,自行作出結論

同步進行:在一個課堂中,同步加入「生命教育」及「中文學習」的元素,互相配合,相輔相成

情理兼備:學生能在課堂中學習理性的知識,同時亦能在其中表達感性的感受,於每個主題中學習成為通情達理的人

正向回饋:當學生願意嘗試表達自己的想法時,老師給予正向回饋,以提升其學習動機及興趣

把中文科與生命教育連繫在一起,亦有助中文科老師體驗「以生為本」、「觸動人心」、「改變生命」的教學歷程,讓老師體會「當你溫暖了你的孩子,你的孩子就以成長來回饋你」的教學相長。

(三)「中文科裡的生命教育」簡介

閱讀與文學:選取具有生命教育意義的文學作品,學生可接觸各種生命故事和人物形象,了解不同的生活經驗和價值觀,以助從中汲取人生智慧和啟示

討論與想法:透過進行文學作品的討論,引導學生分享對作品的理解、感受和想法。學生能從不同觀點的交流和碰撞中,拓寬視野、培養同理心和尊重他人觀點的能力

寫作與創作:通過寫作和創作,學生可表達自己的感受、思考和觀點。生命教育重視鼓勵學生探索人與自己、人與他人、人與萬物、人與天地,反思人生意義等主題,藉以促進他們對生活的理解、人生的感悟,並思辨能力的發展

文化與價值觀:中文科教育涉及傳統文化和價值觀的傳承。藉由學習經典文學作品、詩詞、傳統故事等,領略其中的情感、哲理和美感,感受生命的美好,從而培養美善的生命品質和價值觀

語言與表達:生命教育亦強調有效的溝通和人際互動技能。中文科教育能提升學生的語言表達能力、傾聽技巧和合作能力,使他們能更好地與他人交流、理解和建立良好的人際關係

(四)「中文科裡的生命教育」推行方式

建立良好的師生關係:建立良好的師生關係,傾聽學生的聲音,關注他們的需求和成長,為他們提供支持和指導。教師應成為學生的榜樣,以身作則,傳遞積極的人生價值觀

制定課程目標:確定中文科裡的生命教育目標,並將其納入學校的教育計劃和課程框架中。確保教師、學生和家長都了解這些目標,並認識到生命教育的重要性

教師培訓與支持:為中文科教師提供培訓和支援,使他們了解生命教育的理念、原則和教學方法,以助教師提升專業能力和教學技巧

教學資源準備:為中文科教師提供生命教育相關的教學資源,包括適合不同年級和學生層次的文學作品、課外閱讀材料等。這些資源應涵蓋生命主題、人生哲理、情感體驗等方面,以便教師能夠有選擇地運用它們進行教學

教學設計與實施:教師應根據學生的年齡和學習需求,設計符合生命教育目標的教學活動和課程。例如通過文學作品的閱讀、討論和分析,創作活動、角色扮演、情感交流等方式來引導學生思考和探索生命的意義和價值

學生參與及回饋:鼓勵學生積極參與生命教育的學習過程,並提供他們發表意見和回饋的機會。例如組織小組討論、寫作分享、展示活動等形式,讓學生表達對生命教育的理解、感受和觀點。同時,鼓勵學生表達情感,培養情感表達和情緒管理的能力。例如通過情感交流活動、情感指導等方式,説明學生認識、理解和表達自己的情感,促進情感的健康發展

評估與調整:建立持續的評估機制,對中文科裡的生命教育的實施效果進行評估和回饋。例如收集學生的回饋意見,進行教學觀察和評估,以及定期的專案評估,以便及時調整和改進教學策略和活動

持續改進與分享:定期回顧和評估生命教育的實施效果,總結經驗和教訓,並進行持續的改進。教師可參與研究、分享教學經驗,促進學科內外的交流和合作,以提高生命教育的品質和影響力

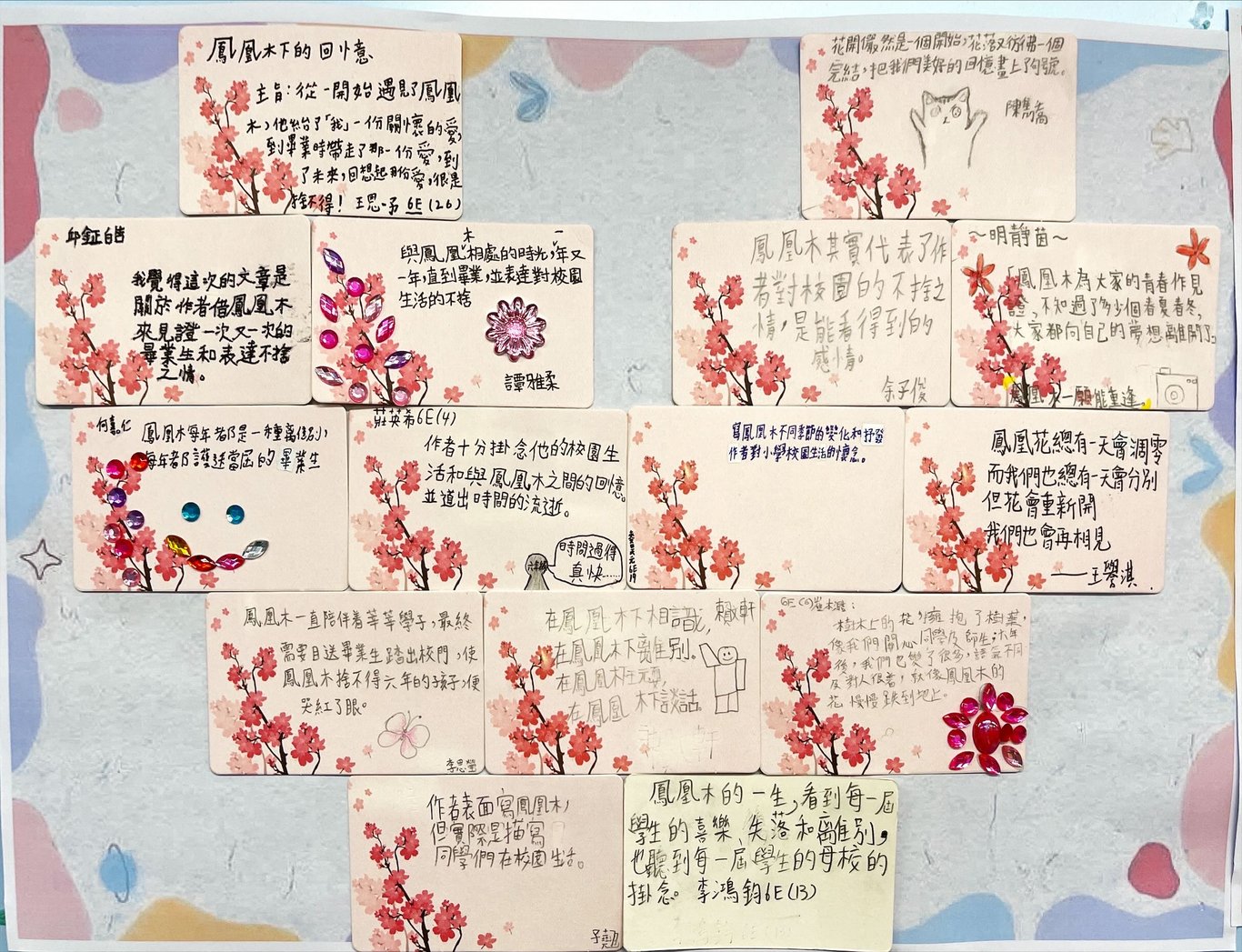

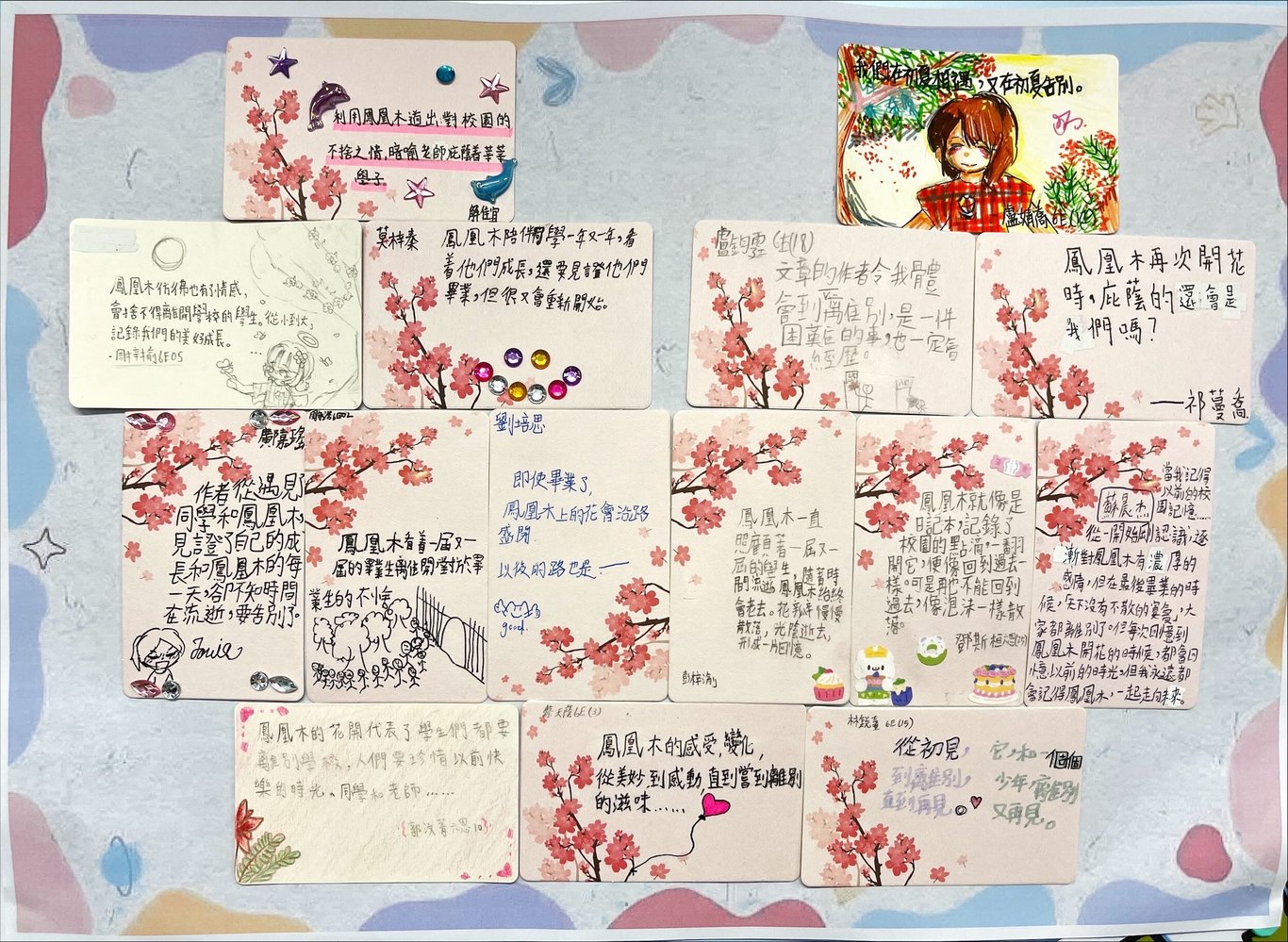

(五)「中文科裡的生命教育」學生反思

這個教育實踐過後,六年級學生對〈鳳凰木下的回憶〉有了甚麼新的領受?

中文科與生命教育的緊密聯繫,小六學生對「過去的回憶」、「現在的畢業」、「未來的挑戰」,有了更具體、明確及深入的理解及感受。

學校表示,衷心期盼有溫度及有深度的生命教育,能讓身處這個世代的孩子,成為才德兼備,情理並重,有情有義的下一代,不但能把這些技能轉移至其他學術科目,更能成為21世紀的優秀人才,得以有心有力地活出屬於自己的美好人生。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐