不去上学,就不能玩滑板

此文于2022年6月30日首次发表于BIE别的。

几乎每个去过印度的人,后来的人生多少都会发生些变化。

这些人包括我,也包括我的朋友 Matjaz。

Matjaz 来自斯洛文尼亚,是一名摄影师,现居上海。拍过不少牛逼的作品,还是第一个在北韩举办摄影展的外籍摄影师。

一次我无意中读到他 Instagram 上一篇关于印度的游记,配图是在印度一个偏远村落里,一座在田野里风格略显突兀的混凝土滑板公园,和一群孩子:他们皮肤黝黑,都抱着一张有着严重使用痕迹的滑板。

2019 年我独自去印度背包旅行,疫情这两年,我无数次希望能再去一次这个有着说不完故事的神秘国度。于是在 3 月 31 日,我约 Matjaz 出来见面。除了因为我对他的故事很感兴趣,还因为两年无法出国的我,希望能从一个同样有着自由灵魂,肉身却被困在上海的人,一起回忆一下在印度的日子,找点连接。

摄影师与滑板公园

那天的永康路已经无法堂食,我们买了两杯咖啡,坐在晒得到太阳的花圃边上。

作为一个用镜头讲故事的人,Matjaz 告诉我,他每次在计划行程时,都会看很多该地区的新闻,为的就是找到一些有趣的故事。

“我每次都会上一个叫‘Atlas Obscura’的网站,上面有非常多鲜为人知的地方,有些甚至是被遗弃的废墟。”

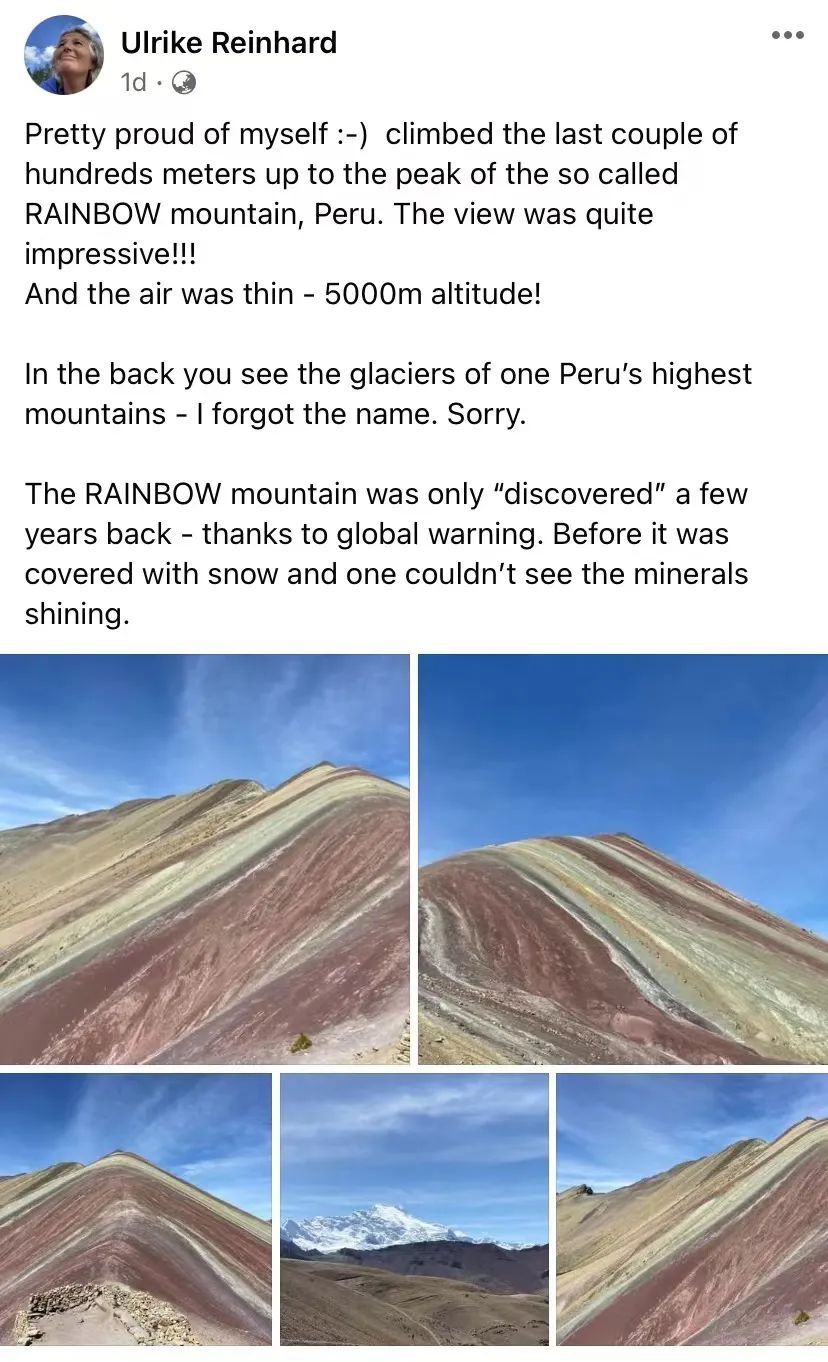

2020 年 2 月,Matjaz 跟他一位担任记者的朋友去印度旅游时,读到了一位名叫 Ulrike Reinhard 的女性和她在印度的滑板公园的故事。于是他联系了 Ulrike。

“那完全是一个荒无人烟的地方,我们先是坐火车到了镇上,然后坐了 1 小时的包车,才到那个滑板村。”

“滑板村”位于印度中央邦(Madhya Pradesh),一条名叫 Janwaar 的村子。来自德国的 Ulrike Reinhard 在这里建了一座叫“Janwaar Canstle”的滑板公园。Matjaz 说,很难相信,这座小小的滑板公园,改变了整个村子的生活状况,村子里的上课出勤率都因为滑板而提高了,甚至来自不同种姓的孩子也可以每天一起玩。

Matjaz 回国后,新冠疫情随即席卷全球。去年他收到 Ulrike 发来的一个邮件,有一个商业运动品牌,希望把他的摄影作品印在一批滑板上,做成限量的合作联名款。这批滑板的部分利润会直接捐给 Ulrike 的滑板公园,以支撑公园的日常运营,并为孩子赞助更多滑板装备。

Matjaz 说:“我不是一个滑板运动爱好者,甚至不玩任何极限运动,但滑板把这些孩子的故事,通过我的摄影作品,变成了我的故事,产生的影响力是我从不敢想象的。”

我与印度

说起印度这个地方,“苦难”跟“希望”往往分不开。

2019 年,因为一部纪录片,我一个人踏上南印度的黄土大地,前往一个艾滋病村,生活了一个星期(阅读参考:《在印度与感染艾滋的孩子生活了一个星期之后,我不再害怕这个病》)。在那 7 天里,我目睹了封建、贫穷、疾病、生死、友情、亲情和希望。我记得那些在面对人性时被无力感压垮、躲在被子里大哭的夜晚;我记得那些先天携带 HIV 病毒的孩子,握着我的手跟我说他们想活下去。

前面提到“甚至来自不同种姓的孩子也可以每天一起玩”,之所以说“甚至”,是因为不同种姓之间,是不允许通婚,甚至交流的。种姓制度时至今日仍深深烙在印度的血液里,这种社会体系从上层来看,依旧无法被撼动。

除了把人分以高低贵贱的种姓制度,印度的性别歧视也尤其严重。在低种姓社会,不少女性在成年前便要嫁人,以减轻家庭压力,更不用说读书。而来自低种姓的女性,嫁人之后都会不同程度地受到丈夫家暴。我的朋友 Ganga,三个孩子的母亲,长期遭受酗酒成瘾的丈夫家暴,我问她为什么不离开,她说:“我要保护我的孩子。”

在泰米尔族人居多的南印,男性家暴似乎是理所应当的事情,因为暴力能让女性更听话。我在印度旅游时看了不少本土电影,情侣夫妻间的暴力情节,在电影里比比皆是:男主角扇女主角一个耳光后,拥抱,接着群众欢呼,开始宝莱坞式的唱歌跳舞。

这些事情在我看来,是一堆没有解的问号。

听了 Matjaz 的奇遇记后,我对这位 Ulrike 非常好奇。在印度偏远地区,面对种姓和性别歧视,推广滑板运动文化,本身还是一位白人女性,光是想想就觉得不太可能。

于是我决定联系她。

未来学家与滑板运动

维基百科上对 Ulrike Reinhard 的介绍是:德国编辑、作家、数字游民和未来学家,非政府组织 The Rural Changemakers 的创办人。

2014 年,Ulrike 在印度中央邦启动了一个名为“Janwaar Castle”的滑板公园项目。她的个人官网,是这样形容当初成立项目初衷的:“我认为偏远农村地区的变革需要摆脱固有经济发展模式的束缚,而只有当你开始从年轻人开始改变时,才能实现这一点。赋予年轻人权力,为年轻人提供选择,给每个人平等的机会。”

Janwaar 村距离邦首府约 400 公里。整条村子人口不超过 1400 人,以部落土著阿迪瓦西人(Adivasi)为主,加上少数的亚达夫人(Yadav)。亚达夫属于四大种姓中最低的首陀罗,但地位仍比阿迪瓦西高。

Janwaar Castle 滑板公园落成四年后,培养出了多个全国青年滑板冠军,其中两位孩子更代表印度前往中国,参加 2018 年在南京举办的世界滑板(碗池)锦标赛。

不仅如此,这座由混凝土浇灌出来的永久滑板公园,改变了整条村子的文化、经济,甚至社会阶级结构。

隔着电脑屏幕,我见到了一头银发的 Ulrike。今年已经 63 岁的她,疫情两年一直在巴西旅行。从外貌上我实在没看出来她跟滑板有什么联系,于是开头便忍不住问她:“你喜欢玩滑板吗?”

“不。”她笑了笑,看得出来这个问题她应该被问过很多遍,“事实上,建一座滑板公园,我并不需要喜欢滑板。”

Ulrike 说话的语速很慢,她接着说:“众所周知,滑板运动的内核,是一种反主流文化,是对服从性的反抗。它是一种强调自我的探索和表达。人们很容易爱上滑板,并通过它找到专属自己的一条路。”

正因为这种反抗精神,滑板在那些专制传统的、依旧被种姓制度支配的印度偏远村庄,并不受当地人欢迎。

“我到过很多国家,无论在西方还是东方,所遇到的滑板爱好者,他们呈现出来的状态都是很一致的:听一样的音乐,穿一样的衣服,喜欢同一种街头氛围。这就是文化的影响力。”

“这种文化,是经过大浪淘沙,由历史和人们选择出来的,而不是因为政治等缘故强加在人之上的,这是滑板与其他运动最大的一个不同。所以回答你的问题,我是不是一个滑板爱好者,实际上并不重要,我看到的是文化的本质,从文化的角度去思考和实践,我便能在爱好者之外的身份去运用它,让它最大地产生影响力。”

作为一位经济学博士,Ulrike 研究的方向,其实是互联网理论。在年轻时,她看到 Web 2.0 诞生后,去中心化的网络环境极大程度地让人自由地、平等地表达自己的想法和参与共同创造,从此改变人类行为的规则和方式。Ulrike 说,去中心化网络这种具有颠覆性的、开拓性的力量,她在滑板运动上也看到了。

“在印度偏远封闭的村落,因为宗教和种姓制度的关系,文化非常传统和固化,更不要说输入或输出。这样的条件就像当年“中心化”的 Web 1.0,所有的內容都是由专人设定好的。所以当年刚来到 Janwaar,我给自己的问题是:如何去通过文化,去催生一场社会运动,从而从底层草根开始推动变革。”

于是她做了一场实验:把一种跟当地传统截然相悖的文化,带到这个地区的心脏,通过建一座滑板公园,创造出一个“去中心化”环境。

接着 Ulrike 便开始讲述她如何进行这场实验。

两条规定

Janwaar Castle 有两个硬性的基本规定:“No School, No Skateboarding(不去上学,就不能玩滑板)”和“Girls First(女士优先)”。

想要玩滑板,必须乖乖去学校上课。这听起来似乎很容易,但尽管印度本身是个实行义务教育的国家,中央邦的小学出勤率才不到 60%。很多家庭,由于父母本身缺乏教育,于是并自然不认为“知识能改变命运”,比起上学,更愿意让孩子在家里帮忙干活。

“这两条规定非常简单,每个人都能看得懂,但在更深层的背后,是我们希望能传达出的平等观念。”Ulrike 说。

每天早上,先是女孩领取滑板先玩,然后是年纪较小的孩子,最后才到年纪较大的孩子。玩滑板的男女比例,可以达到 50:50。因为滑板和护具的数量有限,孩子们必须要学会分享和爱惜装备,通过这种形式,从小培养他们的责任心。原本世代不交流的两个种姓,也因为滑板,从这一代开始打破隔阂。

“滑板女孩” Asha Gond,是 Janwaar 村的明星,据说是 Netflix 滑板题材电影《Skater Girl》的主角原型。刚满 20 岁的她是 The Rural Changemakers 分支机构 Barefoot Skateboarders 的负责人。曾获得印度全国性滑板比赛金牌,也是代表印度参加 2018 年南京举办的世界滑板(碗池)锦标赛的两个 Janwaar 村孩子的其中一个。

爱上滑板之前,Asha 跟很多低种姓的女孩一样,过着抬头不见光的日子,未成年便要面临嫁人的命运:“如果没有发现自己滑板的天赋,她很可能就会接受家里的安排,成为某个陌生男人的妻子。”跟《Skater Girl》中的电影情节一样,Asha 在 2016 年刚接触滑板时,饱受村里年长一辈的诟病,人们找到她的父亲,质问为什么他的女儿年纪轻轻跟同龄的男孩聊天,甚至一起玩。于是她一度被阻止继续玩滑板,每天哭,但同时,更加认定了内心深处对滑板运动的爱。

在获得全国冠军后,Asha 向父亲证明了自己。她的父亲在电视广告上看见自己女儿,甚至看见她因为滑板,成为村里第一个有机会获得护照,并前往英国交流的人,便慢慢放下了让她嫁人的念头。现在仍时常有人上门给 Asha 介绍男孩,她父亲便会说:“我更想让她获得成功。”

在一个以男性主导的社会,Asha 这样的女性榜样,影响是举足轻重的。她不仅让其他小孩看到,女孩也可以玩滑板,而且女孩能通过滑板,改变自己的命运。这是 Ulrike 口中,滑板运动的公平性和颠覆性。在 Asha 之后,村里还有很多的女孩,成为了更强大、更自信的人,她们不需要被婚姻选择,而是通过找到自己的内心去获得自由,尝试让原生环境的不幸,终止在自己这一代。

“现在村里面几乎每一个孩子都已经能站在滑板上了。最近我收到 Asha 发给我的一张照片,一个非常小的孩子站在他的滑板上,表情非常自豪,像个超级英雄一样。”

我问 Ulrike:“那怎么去平衡当地的传统文化和滑板文化呢?真的能做到完全独立、‘去中心化’吗?”

Ulrike 表情坚定,回答道:“是的,我把宗教和政府拒之门外。滑板公园落成以来,从来没有举办过宗教庆典,只是单纯地作为一个仅用于玩滑板的场地,我不希望用宗教和政治去讨好当地人。一开始连滑板都不知是什么的村民,看见滑板场以为是个游泳池,因为这个东西对于他们来说太奇怪了。但当他们看到来自阿迪瓦西和亚达夫两个种姓的孩子在一起玩,并且没有人因为这个运动受伤后,那些年纪较长的村民也就接受了这个奇怪的运动。”

在印度,建造一座滑板公园,并不需要得到政府部门的批准。Janwaar Castle 的地,是 Ulrike 从一个当地人手里得到的,属于私人领域。

《Skater Girl》电影上映后,Janwaar 村的故事越来越多人知道,当地政府时不时会派记者,给孩子拍个照片,刊登到报纸上,然后离开。

“一年前,中央邦政府派了一位担任高职的官员来到村里,承诺给每一个在比赛获得奖牌的孩子一笔金额为一万印度卢比的奖金。我拒绝了,在村里挨家挨户跟村民解释,希望他们不要接受政府的补助,我不想他们因此依赖政府,我们也并不需要一些虚假的宣传。这一万卢比,后来由我自己掏钱奖励给这些得奖的孩子。”

从“ME”到“WE”

15 年前,Ulrike 曾担任《WE》杂志的编辑。她说,当你把“WE”上下倒过来,就成了“ME”。当“ME”变得强大,就能形成一个更好的“WE”(A strong “ME” creates a better “WE”)。

文化的形成和变革,从来不是一夜之间可以完成的。漫长的迭代,需要几代人的努力。

视频采访前,身在巴西的 Ulrike 刚结束了和远在印度的孩子们的通话,尽管已离开 Janwaar 两年,每天起床打开 WhatsApp,留言总是满的,孩子们每天向她报告村里发生的事。

除了滑板公园,现在村里已经建立了各种服务和设施:包含图书角和电脑室的社区中心;由年长孩子带领的课外补习班;一个带菜园、为村里的 20 位无人照顾的寡妇提供饭菜的社区厨房;五间完全由孩子自己打理、可以为他们带来实际收入的民宿......因为能自给自足,疫情两年,村里的经济状况没有受到过多的影响。

Ulrike 认为,印度跟地球上的其他国家一样,大城市正在下沉:严重污染的空气、正在倒退的经济、糟糕的交通系统。城市会在将来越来越不宜居,所以她希望这些孩子今后能够留在村子里工作和生活,因此此时就需要形成新的、良好的生态。

“不是有一句老谚语吗?如果你给一个人一条鱼,那只会够他吃一顿。但如果你教他怎么打鱼,那他一辈子都能有鱼吃。”作为一个长期主义者,Ulrike 认为,滑板文化改变了村民和孩子们的心态和思维,不仅接受了滑板运动,享受这项运动带来的好处,而且有意识地让它维持下去,“在形成社群管理模式的过程中,孩子们会讨论、会吵架,这都是必经的,他们会慢慢因此团结在一起。滑板文化触发了这种观念和思维,赋予人们权力去主动做出改变,这是板球、曲棍球其他在印度的大众运动所做不到的。这是因为大众运动相比之下并没有太强的文化属性,足以去改变人的想法。我们做的所有事情,能够反哺社群,去影响更多代人,这一点非常重要的。”

退场

采访过半,我已大受震撼,因为以前遇到的很多传播者或老炮儿,谈起文化,不是聊情怀,就是聊商业,用的几乎也就是那几种话术。

但在 Ulrike 的采访中,我看到的是一种接近于绝对的理科思维,但同时又饱含人情味和理想主义的。

“在整个 Janwaar Castle 的项目里,我没有把知识和金钱强加(push)给村里的人们,而是用滑板运动去把他们从固守的价值观中拉出来(pull),驱使他们自发地寻找和获得原本生活里缺少的东西。这是我的‘拉式理论’。轻轻一拉,事情就自然地发生了。很多人不理解这种思维,觉得我太疯狂了,但事实证明,这条路是可行的:去除这个封闭系统的中心之后,就会像 Web 2.0 的网络一样,不断会有新的东西在各个地方冒出来,自然而然产生回响。”

“我有意识地让自己保持适当的距离,不过多地干涉这个模式,当然有时也会忍不住。我始终觉得,每一个 NGO 的最终目标,都应该是‘退场’。只有当贫困地区的人们不再需要 NGO,NGO 的工作才算真正完成。”

我问 Ulrike:Janwaar Castle 的模式如此成功地推广滑板文化,并开始被复制且落地到印度多个村落,接下来会考虑再进行类似的实验吗?

她又笑了笑:“我已经老了,你看我满头白发,已经没有动力和野心去做更多事情。我会慢慢放手,从项目创始人的角色抽离出来,让孩子们去掌握自己的人生。现在我更享受在旅途的时间,在世界各地接触一些像你一样的年轻人,去不同国家的校园里做做演讲,讲讲 Janwaar Castle 的故事。”

中国之旅

Ulrike 上一次来中国,是 2018 年 10 月的世界滑板(碗池)锦标赛,陪Asha和另一个孩子 Arun 前往南京参赛。

Ulrike 说,她非常惊讶中国很早就拥有了奥运级别的碗池场地,孩子们可以在这样的场地训练。而在印度,所有的场地都是无组织、混乱无序的。

“但我看到的是,那些来自中国队的孩子们并不快乐。”

“他们训练非常严格和艰苦,所有东西都很有秩序。这些孩子拥有最好的场地,但我觉得他们可能无法真正体会滑板的乐趣,因为滑板文化跟服从性是对立的。”

“我来过中国很多次,去过上海、深圳和南京,与很多年轻人交流过。他们循规蹈矩,接受过高等教育,有着很强的自由意志。但同时我发现,他们的意识里有着对家庭和工作的巨大的责任感和压力,认为自己只能一条路走到黑,不被触碰或尝试不允许他们做的事。他们似乎看不见其他的选择。”

“当然,这是很有趣的事情。在很多西方国家,这曾经也是他们历史的一部分。”

我深深吸了一口气。

讲自己的故事

早前,Janwaar Castle的首部纪录片《Janwaar》入围了于美国科罗拉多州举办的 Mountainfilm 电影节,他们终于能够亲口讲述 Janwaar 村和滑板公园的孩子们的真实故事。完整的影片可前往此链接观看。

回到当下的上海,有的人已经两个月没出门,而我每天在家对着墙上的雪板、滑板,想着寄存在某个海边的冲浪板,不知它们会不会跟我一样,也在想念那大山大海。与 Ulrike 之间的对话,让我想起,原来我也曾是其中一个被板类运动唤醒了自由意志的人。能提前拥有这样的自由意志,哪怕此刻的我无法动弹,或许已经比很多人幸运。

我在 5 月 24 日完成这篇稿子,而这一天,Airbnb 宣布暂停支持中国境内游业务。在收到短信通知的那一刻,除了感到不知所措,脑海里一直想起疫情前我在旅途中的人和情。

在聊完他的 Janwaar 之旅后,Matjaz 对我说过一句话:

“The world is big and curious. Extend your talent.(世界之大,光怪陆离,要尽情施展你的天地。)”

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!