【悼念聶華苓、瘂弦】記得,我記得,當然記得

文|董啟章

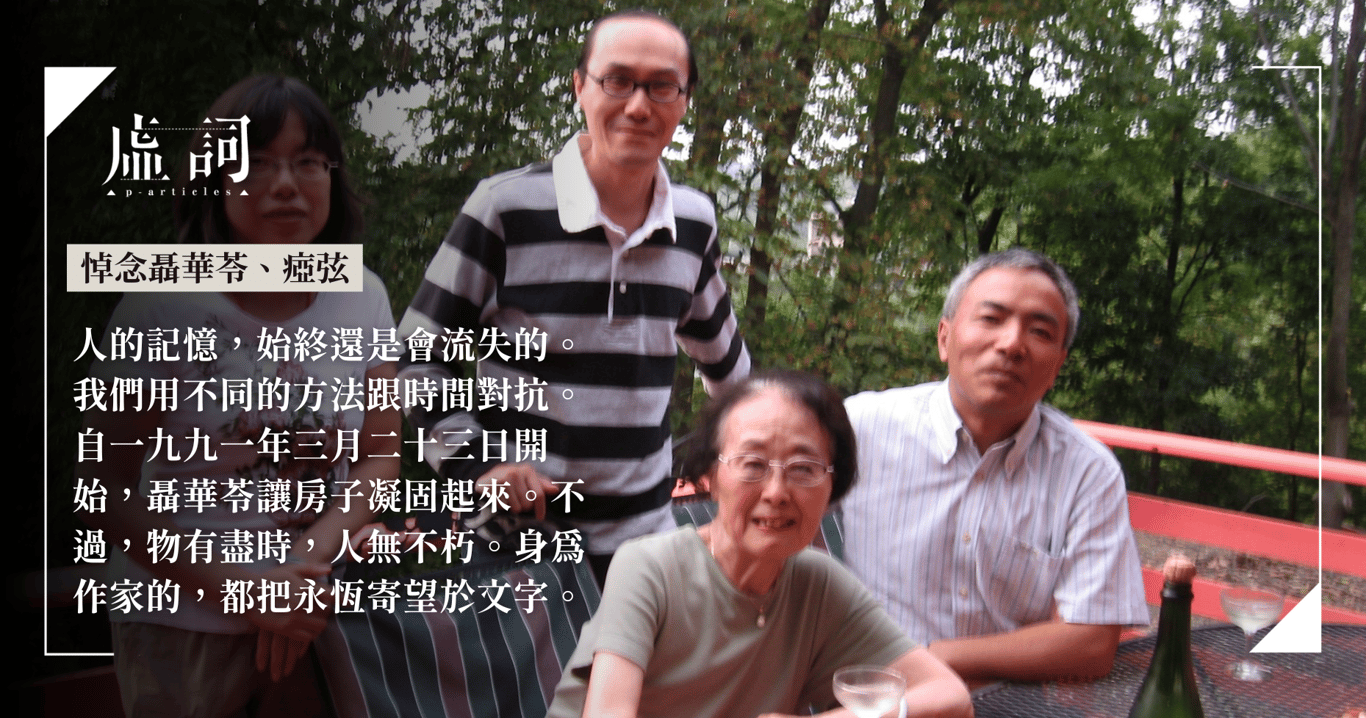

我2009年秋去愛荷華,參加國際寫作計劃,抵達後先去拜訪聶華苓老師。照片中還有格非和他夫人。第一面見到聶老師,她便拿出我的兩大冊《時間繁史.啞瓷之光》,把那貼滿了五顏六色小紙條的狀況展示給我看,說:你看,我全部都細心讀過的!那之前是第二屆紅樓夢長篇小說獎的評選,聶老師是評審之一,結果我並沒有得獎。她很直接地說:你的書我不喜歡!太 intellectual 了!但我欣賞你這個人!我當下便明白,甚麼叫做胸襟。

過了幾天,聶老師親自開著小車,過來接我去河邊的餐廳吃飯。那時她已八十多歲了,但還是非常精神,頭腦也很清晰。單獨和老前輩吃飯,令我受寵若驚,我忘了當時是怎樣應對的了。

在愛荷華的兩個多月間,每星期至少去聶老師家一次,通常跟格非、韓博夫婦和當地的華人朋友一起。每次老師都不讓我們走,一直喝酒聊天到深夜。有一次穿不夠衣服,和格非在寒冷的半夜走路回酒店,一邊走一邊渾身顫抖。但下次聶老師一召喚,我們又立即去了。

2017年國際寫作計劃五十週年慶祝,我再踏足愛荷華,那時候聶老師依然那麼熱情好客,但卻記憶力已開始衰退,每隔不久就會問相同的問題。但還好,她記得我。那次的重訪,我寫成了短文,在下面分享出來。當時還有瘂弦老師在,是我跟兩位前輩非常難忘的短暫相處。

貼文如下,謹此悼念聶華苓女士和瘂弦先生。

〈記得,我記得,當然記得〉

我們坐在數學教授葉揚波的車子上,在墓園裡打轉。小路在小丘之間蜿蜒,草坡上散佈著疏落有致的墓碑,不少是簡樸的一塊粗石頭,較好的是經打磨的大理石,多是長方橫向貼地的,沒有直豎的。葉教授一邊覓路,一邊問:「有沒有看到那個黑天使?」大家都說:「有。」那黑天使像如真人般高大,在群墓之間特別顯眼,聳起的翅膀有點像把大雨傘。我想,美國墓園真安靜簡潔,但跟日本墓園的清幽又是不同。

保羅.安格爾先生的墓碑是一塊黑色的圓形大理石,光滑溫潤,像個黑太陽。右邊刻有先生的生卒年(1908-1991),左邊刻有太太聶華苓的名字和生年(1925-),卒年留空。三輛車子的人都到齊了,大家便合力擦墓碑、除雜草和插鮮花。聶老師向著墓碑說:「Paul,今天很多人來看你!都是中國作家,有你認識的老朋友瘂弦,也有你未見過的年輕人。大家都來看你了!」瘂弦老師望著故舊的墳,一時感觸,哽咽起來。他說他是來訪者之中年紀最大的,由他來帶領,喊三鞠躬。大家拜過,灑酒,拍照留念。

掃墓當天,是安格爾先生的生日,今年又是愛荷華國際寫作計劃五十周年。五十周年紀念活動包括一場晚會和一系列專題討論會。專程前往參與紀念活動的華文作家,有台灣詩人瘂弦、大陸小說家畢飛宇和李笛安,以及香港資深編輯潘耀明。我亦忝列其中。

不過,在正式的活動之外,最重要的任務是探望和陪伴聶華苓老師。每天晚上,大家都會聚在聶老師家中,喝酒聊天。除了上面提到的作家,還有今年的國際寫作計劃參加者,香港詩人劉偉成和台灣小說家顏忠賢,加上聶老師的女兒、負責打點一切的藍藍,以及瘂弦老師的兩位女兒小米和小豆。這個陣容的陪伴隊伍,在近年來說應該是最鼎盛的了。聶老師興奮地說:「好久沒有這樣熱鬧了!這麼多人來真開心!真難得!」但轉眼又幽幽地說:「但是你們很快又要走了!」

我是二零零九年參加國際寫作計劃的。隔別八年,重遊舊地,愛荷華的風貌一點也沒有變。唯一令我驚訝的,是所有東西(包括建築物、草地、樹林等)都比我印象中小。記憶這麼快便變得不可靠了。今年的天氣比當年和暖,樹葉還是青青的,未有轉黃和轉紅。最美麗的愛荷華景色還未來臨。另外就是中國留學生很多,看來有點不那麼像一間美國大學。

當然,我那區區八年資歷不算得甚麼。瘂弦是一九六七年第一屆的參加者,是最老資格的「畢業生」。我唯一可以拿出來攀附的,就是我剛好生於一九六七年,今年五十歲,跟國際寫作計劃同齡。跟老前輩比,我的回憶似乎沒有甚麼分量。不過,在聶華苓面前,連瘂弦也顯得像個小弟弟。在愛荷華,瘂老永遠是五十年前的那個備受安格爾夫婦賞識和照顧的文藝青年。

說起舊事,聶老師的記憶力相當好,但當前的事卻十分糊塗。因為聽力不佳,但又十分好奇,不願意錯過任何話題,她常常要求我們把說話大聲重複幾遍。她總是重複地問同樣的問題,好像「今天有甚麼活動」、「明天打算去哪裡」、「你是甚麼時候來的」、「誰已經走了」、「我們出去吃還是在家吃」,還有「你是哪一位」。大家也很耐心地重複回答。她得到答案,也就很滿意地點頭。

人的記憶,始終還是會流失的。我們用不同的方法跟時間對抗。自一九九一年三月二十三日開始,聶華苓讓房子凝固起來。門外堆積的柴枝、疊在樓梯口的報紙、掛在窗前的水晶球,家裡的所有家具和陳設,全都定格在一個時刻,二十多年來不遷不移。不過,物有盡時,人無不朽。身為作家的,都把永恆寄望於文字。於是,聶華苓寫成了回憶錄《三輩子》。那是我早已讀過的書。她丈夫也寫過一本,叫做A Lucky American Childhood,憶述自己在美國中西部Cedar Rapids(Iowa City附近)的成長歷程——德國移民的後裔;祖先幾代都是農夫;父親養馬維生,性格暴烈;母親溫柔而堅韌,不怕吃苦;鄉下少年負笈牛津,走遍世界,最後回到家鄉,寫詩,教授文學,創立國際寫作計劃。正如他的墓誌銘上所刻:“I can’t move mountains, but I can make light.” 縱使天長地久,也不及詩的光芒,可以穿越世界,照亮眾生。

另一晚我們前往鄉間的德國移民村Amana吃晚飯。同樣是一行十幾人,三輛車子。葉揚波教授開車,瘂弦老師坐在副駕駛座,聶老師、她妹妹和我坐後面。為了避開堵車,我們走了一條較迂迴的路線。開始的時候,聶老師有點不安,一直說去Amana不是走這條路。葉教授靜靜地堅持著。過了一陣,聶老師被窗外的景物吸引,開始一前一後地跟瘂弦老師對話。「瘂弦,記得那間房子嗎?」「嗯!記得!跟以前一模一樣。」……「那些樹呀!真美!」「對,很美!」……「瘂弦,記得那條橋嗎?那時候……」「記得!完全沒變!」……「哎呀!我最喜歡那些樹!」「我也喜歡!」……「瘂弦,記得那位……嗎?」「記得,很清楚!」……「那些樹呀!很好看呀!」「對,很好看!」……「瘂弦,記得去過那地方嗎?」「記得,當然記得!我記得我們去過。」……「哎呀!那些樹呀!一搖一擺的,真漂亮呀!」「對,很漂亮!」……我也望著窗外。天色已漸漸暗下來了。

(董啟章臉書原貼文全文按此)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐