閱讀|死亡與生命手記

📘閱讀書名

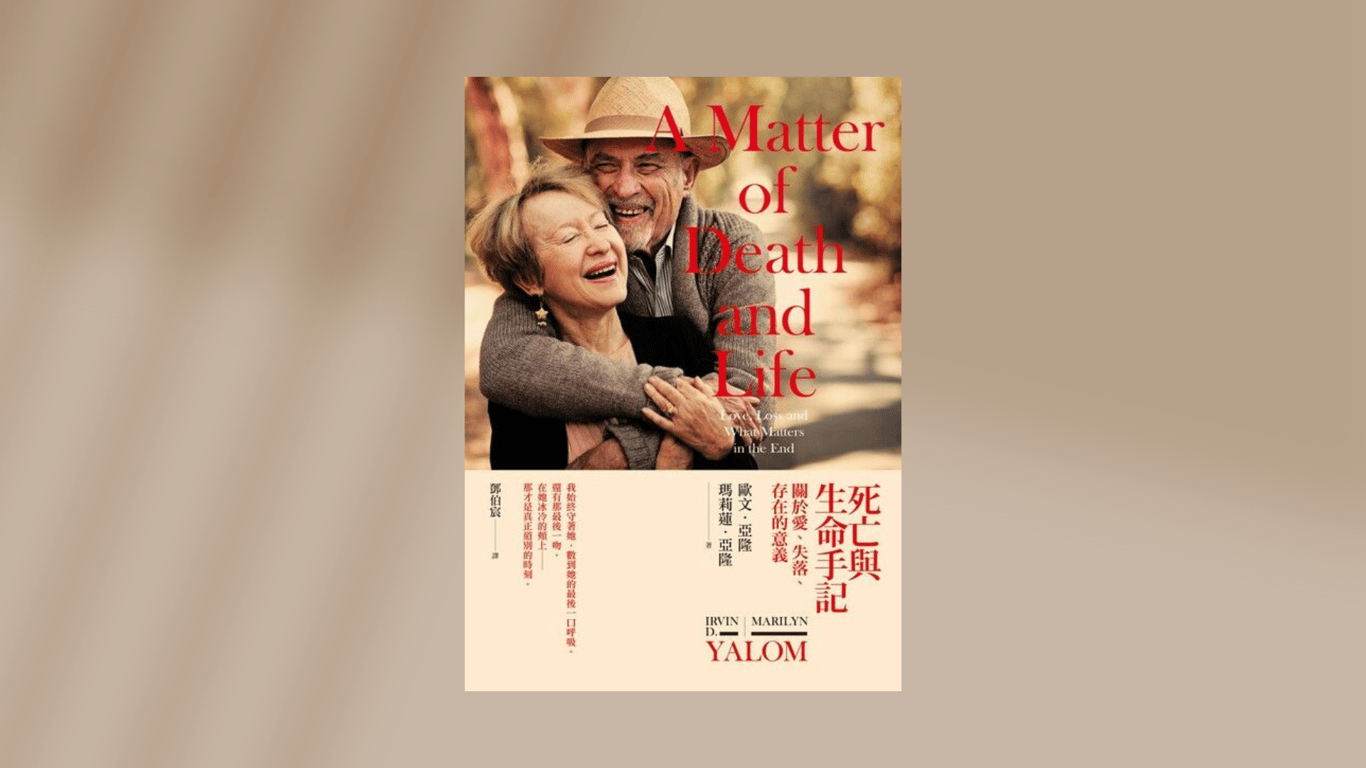

死亡與生命手記:關於愛、失落、存在的意義

📝閱讀心得

但一想到我若是自殺,對孩子們及整個朋友圈所造成的衝擊定然難以想像,我馬上就丟掉了這個念頭。還有就是我的病人。那麼多年來,無論是個人或團體治療,我看過許多失去配偶的男男女女,我總是使出渾身解數,陪著他們走過悲痛欲絕的一年,有時候是兩年。不知有多少回,眼看他們逐漸改善,重拾人生,我感動歡喜。我若因此就結束自己的生命,豈不是辜負了他們的及我們的努力。我幫助他們度過了悲痛,自己面對他們的情況卻選擇逃避。不,我不能這樣。幫助病人乃是我的人生核心,是我不能、也不願意背離的。

亞隆不自殺的原因是「我若是自殺,對孩子們及整個朋友圈所造成的衝擊定然難以想像」、「我若因此就結束自己的生命,豈不是辜負了他們的及我們的努力」與「幫助病人乃是我的人生核心,是我不能、也不願意背離的」。

似乎並非他的學說支持著他,而是他為了維護他的人生核心價值而不自殺,這讓我想到在回憶錄推薦序寫道:

在這一本回憶錄沒有寫到的部分,卻是心理治療圈裡面盛傳的一個故事,就是存在主義心理治療創始人之一羅洛.梅(Rollo May)在面臨死亡之前,其實是相當掙扎的。在那一個階段,是亞隆陪著他度過的。—《成為我自己:歐文.亞隆回憶錄》

在《業的力量》則引述 Elisabeth Kübler-Ross:

如同 Elisabeth Kübler-Ross 提到,有些基督徒很平靜地過世,然而有些十分掙扎;有些佛教徒死得安詳,有些則如他們說的又踢又叫;而有些無神論者死得很平靜等等。一個性情溫和的人拒絕接受死亡,可能在死亡時變得十分兇悍且令人憎惡;而其他的人,通常性格不討人喜歡,結果發現非常能接受死亡,和藹可親。我們絕不能真正肯定地說,任何一個人對死亡會如何地反應;但是可以肯定地說,某些禪修包括那些對死亡的禪修,的確能幫助一個人更容易接受它!雖然我們不能絕對肯定,在那個時刻,即使是虔敬的修行者也可能產生恐慌。如果我們知道會發生的一切,對死亡可能就不會有太大的對抗。—《業的力量》

這或許可以從「杏仁核劫持」角度切入,而訓練杏仁核耐受則是行為療法,如暴露療法,又或者佛法中說的任運,簡言之,當認知、前額葉失效,被杏仁核、邊緣系統劫持時,可能才是真實面對死亡所產生的反應。

一個人因悲傷陷入麻木時,他們發現性可以使自己覺得重要。面對死亡成為日常生活的一部分時,這也是對生命的肯定。

而叔本華認為:

為什麼人類或其他動物會有性欲?那是因為個體終將面臨死亡。為了讓個體死亡後物種不致滅絕,人類或動物藉由性行為繁衍子孫。因此,叔本華認為「存活意志」屬於生物物種,而不屬於個體,「在任何時候,活著的都是生物物種」。對於靠「存活意志」發展自己生命的生物物種的角度來看,有限的生物個體只不過如同可隨意棄置的棋子。正如我們在完全沒留意的情況下踩死小蟲般,生物物種對個體毫不在意,只是任由它們滅亡和死亡。—《不要出生,是不是比較好?》

這又可以延伸到刻印在物種基因中的基底行為模式,叔本華稱為「存活意志」,這其實會讓我反思自身如「裸猿」般的動物性,或許我們面臨死亡時,與其他動物面臨死亡時並無二致。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!