「百花齊放」或是「群魔亂舞」?回看過渡時期澳門葡文傳媒與殖民政權的明爭暗鬥

作者:遠東釣魚郎(嘗試以社科方法研究歷史的兩面不是人)

在上篇文章中,志輝與我們回顧了澳門由二十世紀至特區年代的新聞自由史,闡述了澳門葡文傳媒如何在政治版圖的持續震盪中求存。有趣的是,傳媒行業最為不穩的時期,反而出現於澳門政治前途底定之際。

在1990年代回歸前夕,澳葡政府從母國移植了可謂相當進步的《出版法》,使得新聞自由得到法律的保障。但另一方面,政府與媒體的關係亦在此時愈發緊張,甚至出現種種對記者進行威嚇的事件。

從上述簡單回顧當中,我們可以引伸出一個問題:

為甚麼兩種看似矛盾的現象,會在1990年代的澳門同時出現?

換個方式提問,為甚麼立意良善的制度,不但無法保護在澳的新聞工作者,更令他們成為政府不斷針對的對象?

在本文當中,我將延伸上文的討論,並借由曾在澳門傳媒業工作,現為里斯本新大學(Universidade Nova de Lisboa)研究員的Clara Gomes 在2021年的最新研究,深入地考察在殖民管治末年,那些葡萄牙編輯及記者的辛酸歷史。

作為有相當人脈及經驗的「行內人士」,Gomes 研究中的眾多故事,具體而微地呈現了當時一觸即發的政府與傳媒關係。

風雨飄搖的年代

要了解為何進步的制度並未能保障自由的傳媒環境,我們首先需要檢視葡治末年的政治背景。

自1981年起以降的幾乎每位澳門總督,任內皆曾出現過政治上的震撼彈。首先,高斯達(Costa)總督任內與立法會土生葡人議員的不斷衝突,使得其在澳門史上首次(亦是唯一一次)解散立法會。

及後在1987年上任的文禮治(Carlos Melancia)總督,則是於1991年被傳媒揭發其貪污事宜,而在同年黯然下台。

至於其繼任者,亦是最後一任澳督韋奇立(Rocha Vieira)的事跡,相信對澳門讀者而言並不陌生:葡治末年間,黑社會及槍擊案橫行,而總督本人亦有把政府款項捲回葡國的嫌疑。

作為即將撤退的殖民者,接二連三的管治問題,使得澳葡政府的處境相當尷尬。

在1980年代後期中葡談判敲定回歸日程後,澳葡政府在本地的管治便成為了外交上的議程。本地管治問題,不但使中方獲得機會向葡方進逼,同時澳葡政府亦飽受來自母國(包括中央政府、反對黨、傳媒及民意)的監察及壓力。

被重重圍困的澳葡政府,除了藉由制度改革及管治績效以消解各方不滿情緒外,另一種方式,便是極力阻止「不利」政府形象消息的流出。

於是,壓制本地葡文傳媒的活動,以防止「家醜」外傳,便成為了澳葡政府其中一個逼切的要務。

雖然1990年的《出版法》似乎限制了澳葡政府對於傳媒的干預,但在條文之外,政府仍設法尋找各種空間,限制本地葡文傳媒的活動範圍及「吹哨者」角色。

控制的一百種方式:訴諸愛國、限制資訊、製造代價

那麼具體而言,澳葡政府通過何種手段,以嘗試壓制葡文傳媒的編採自由呢?

首先,在今天聽來似曾相識的,便是如當時新聞局局長Afonso Camões所言:

「在記者之前,你首先是葡國人」。

對澳葡政府而言,記者首先需要服務的,並非新聞自由的抽象原則,而是葡萄牙的國家利益。這些在澳門工作的葡國記者,事實上被期望擔任葡國在海外的「宣傳大使」角色。

故此,一些被認為對殖民政府不利的報導,由於會破壞澳門甚至葡國的名聲,便需要在國家利益面前讓步。

而除了訴諸「民族大義」外,澳葡政府亦通過各種強制方式,使本地葡文媒體們屈從。其中一種手段,便是令特定媒體難以獲得來自政府方面的資訊。

雖然在1990年《出版法》中,明文保障了新聞工作獲得包括政府在內等資訊來源的自由,但在具體的互動上,記者仍需相當仰賴其官員間的私人關係。而要維持好的關係,關鍵則取決於媒體有否令政府難堪。

正如當時《句號報》(Ponto Final) 的編輯Ricardo Pinto所言,在「關係」成為了獲取資訊的重要來源時,政府變相掌握了資訊流動的權力。媒體為了維持消息來源的管道,或需刻意進行程度不一的自我審查。由此,私人關係在實質上亦發揮了「消音」的作用。

而威嚇亦不僅限於資訊的獲得。

在前文中,我們知道當時葡文媒體一般難以憑藉出版收入,以支撐其自身運作。因此,除金主以外,葡文媒體的其中一個大宗收入來源, 便是來自政府各部門的廣告。

可以想像的是,當時的葡文媒體如果猛烈批評特定部門,亦會增加其失去廣告收入的風險。《句號報》編輯Ricardo Pinto提及,有次曾收到某政府部門誤發的傳真,當中提到只有經過上級「批准」,才會在《句號報》下廣告,而其餘澳門傳媒,則是照常收到來自政府的廣告。

但廣告太多亦非好事:經常發佈官方廣告,反被視作與政府「走得太近」,從而損害其公信力。在兩難的局面下,葡文傳媒稍有不慎,便會陷入難以維持的絕地中。

不一的回應方式

那麼,面對澳葡政府的層層進逼,葡文媒體採取了何種回應方式?

由於眾多媒體依賴金主為生,因此這些大多為商人或律師的金主取態,許多時候左右了葡文媒體的編採方針,甚至是存續的可能性。

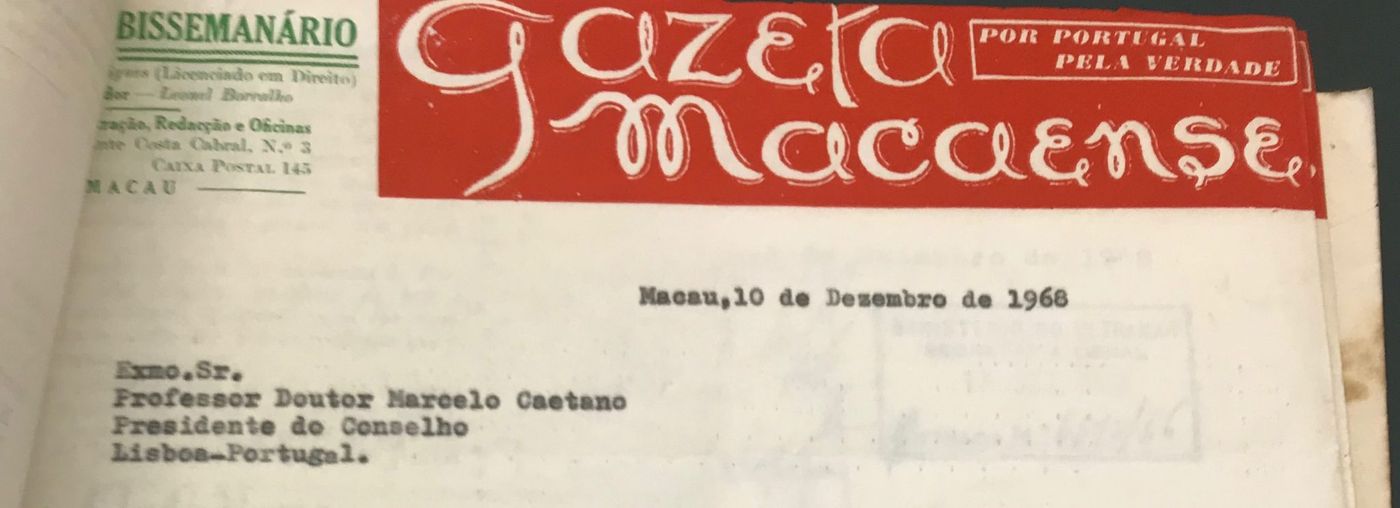

一個極端的例子,是一份現已消失,名為Gazeta Macaense的報章。作為澳門一份歷史悠久,且於薩拉查時代被針對的刊物,1995年,其金主以報紙「品質低劣、偏離初衷」為由,辭退記者及嘗試關閉報社。

但據其編輯Paulo Reis憶述,金主曾要求其停止批評當時其中一位司長,因兩人正處理一則對報社有益的「交易」。在編輯拒絕而促發報社結業後,該位金主隨即被委任為立法會議員。

但其餘媒體的工作者亦反映,雖然金主掌握著重要的資金來源,大多並不干涉傳媒的日常運作及編採自主。

如由律師Frederico Rato 及 Francisco Gonçalves Pereira 重新創辦的《句號報》,其編輯Ricardo Pinto表示從未受過來自上級的審查。

更甚地,一些與老闆利益相左的報導,亦得以如常刊出。而其中一名擁有者為立法會議員Rui Afonso的媒體Futuro de Macau,其編輯Severo Protela亦表示,雖然其曾與老闆討論報導的題材,但最終出刊的決定權,仍然緊緊掌握於編輯手中。

對抗的戰場

在1991年韋奇立總督上任後,過往相對而言較為寬鬆的媒體環境,在此時逐漸收緊。而媒體與政府抗衡的焦點,亦逐漸由暗中較勁轉為在法院上對簿公堂。

在韋督任內,葡文媒體以誹謗罪被政府起訴的案件急升。對記者更為不利的,是由於當時法官是由總督委任,因此法院許多時候的判決,較為傾向政府一方。

一個具有代表性的案例,是1993年《句號報》被當時的保安司司長李必祿(Lagas Ribeiro)起訴。當時,該報刊出了批評保安部隊的報導,及後報章與編輯Pedro Correia被起訴。

當時,檢察院要求記者披露提供相關信息的讀者名稱。即使在1990年的《出版法》中,包含了保障新聞工作對資源來源保密的條文,但在同年12月編輯拒絕提供相關資訊後,法院宣判了四個月的緩刑,以及賠償15000元的裁決。在上訴至高等法院仍維持原判後,該報律師上訴至葡國憲法法院,但及至事件發生後兩年,葡國方面仍未有最終判決。

從此案中,我們可以再次看到保障傳媒的制度,如何在當時的政治環境中失去效力。由於總督握有任命法官的權力,使得法官一般而言緊貼政府的立場(更遑論他們亦會發表反媒體自由的言論)。

即使當時司法救濟的管道存在,但官司本來就對報社的時間、財源及聲譽有重大影響。上訴至葡國縱使或能推翻本地判決,但曠日費時的程序,反倒對媒體構成沉重負擔。

小結

在本文中,我們回顧了澳門媒體界在回歸前夕的多事之秋,看到葡萄牙的編輯及記者們,如何 勉力遊走在權力的夾縫當中。

而當中有一個可謂相當具有「澳門特色」的現象:

雖然正式制度看似為新聞自由提供有力的保障,但與制度平行的各種正式或非正式的手段,使得立法的原意被架空,令權力能於未受制約的空間中活動。

而這樣的情況只存在於殖民地年代嗎?似乎不然。如果澳門讀者還記得在去年4月,澳廣視對其葡文新聞部發佈「編採指引」一事的話,則可發現「鑽洞子」的習慣似乎由來已久。

至於葡文傳媒被視為潛在的威脅,亦可以視為另外一個「自古以來」便已存在的現象。

#文章篇數:9️⃣5️⃣

💬【在帝國邊陲講故事】的故事|📁 文章目錄|👍 臉書專頁|📣 徵文啟事

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐