翻译:罗兰·巴特评塞·汤伯利之一:艺术的智慧

无论绘画如何易变,无论其用板子或是木框支撑,我们总是面临一个相同的问题:画面中发生了什么?画布,纸张或墙壁,都可视作事件发生的载体(即使在有些艺术形式中,艺术家故意想要不发生任何事件,但其仍旧是一个奇遇的场景)。由此,可以将绘画看作是一场舞台剧:我们在其中观看,等待,接受信息并对其进行理解;而后,大幕落下,场景结束,画作留在我们的记忆里:但我们已经不再是从前的自己,因为我们已经被被这个事件触动了。我想考察的正是汤伯利与“事件”的关系。

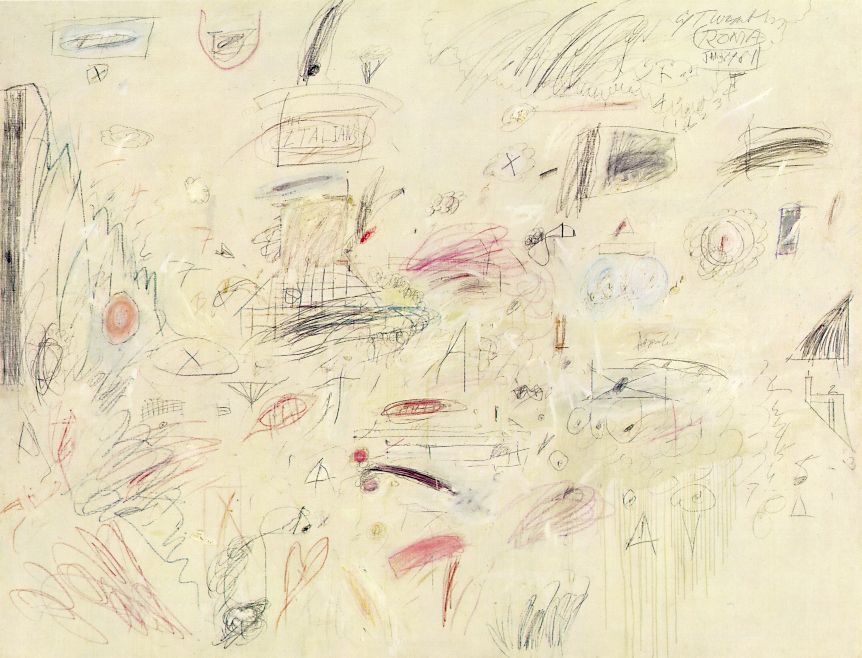

在汤伯利为我们呈现的场景中(无论是在纸张还是画布上),包含数个不同类型的事件,这些事件在古希腊语中有很好的区分:所发生的是事实(pragma),巧合(tyché),结果(telos),惊奇(apodeston)或行动(drama)。

I

最 初,铅笔,油画颜料,纸张,画布,这些绘画工具作为一种事实存在。汤伯利用自己的方式对待这些材料,他并不想让这些材料为了某种目的而服务,而是将其视为绝对的物质,在其存在的光辉中显现(神学词汇“神的光辉”便是指神的存在)。这些绘画工具如同炼金术士所使用的“原料”。这些“原料”存在于意义产生之前,而悖论之处在于:在人类所认同的秩序中,没有一个东西会立即伴随着意义而来,是人类主观地不断给事物赋予意义。画家的力量如同造物主一般,在于他可以使材料作为物质而存在;即使意义从画布中浮现,铅笔和颜料仍可以作为“东西”,其物质属性并未改变,画面中的任何意义都不能消除它们“存在”的事实。

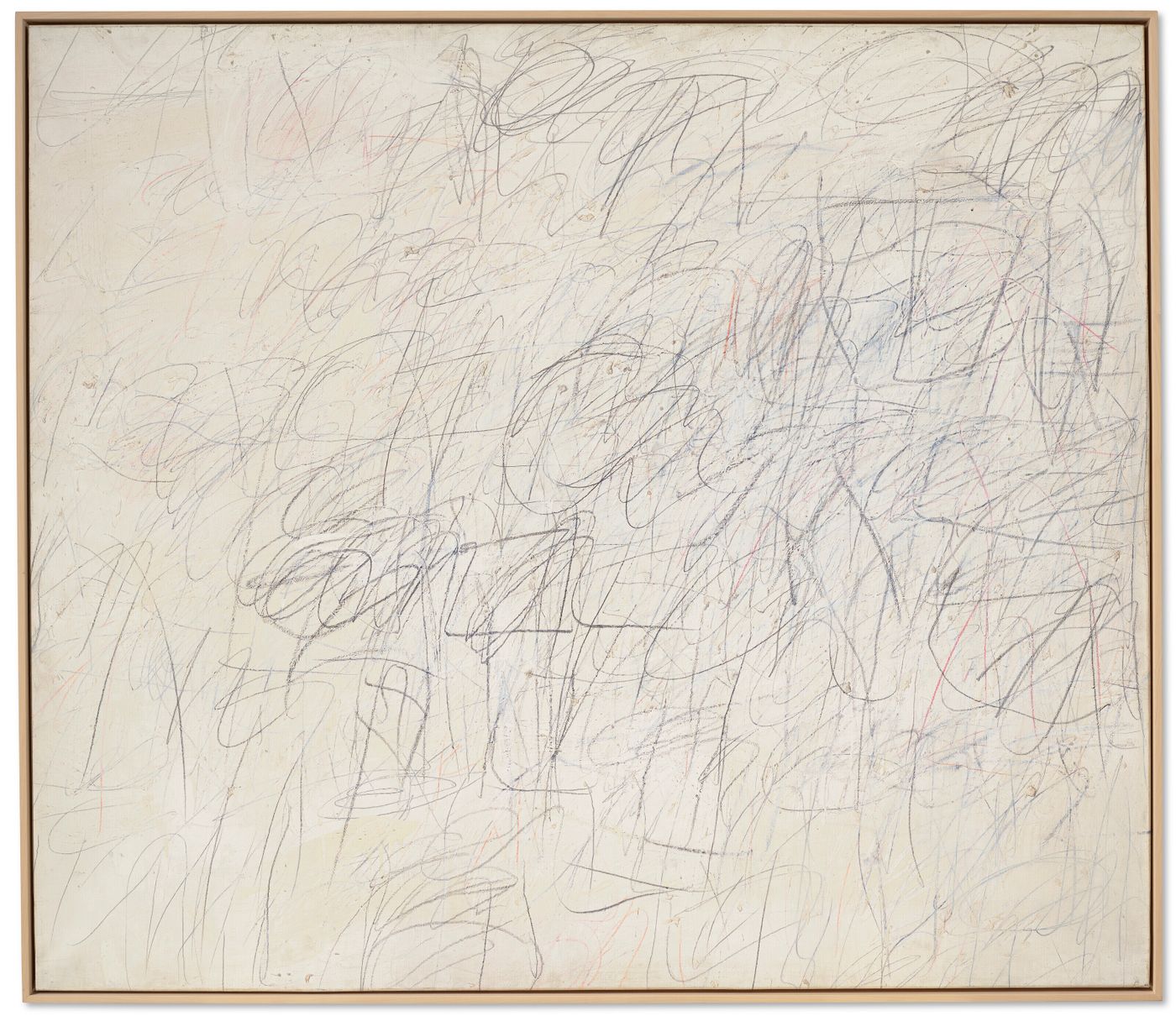

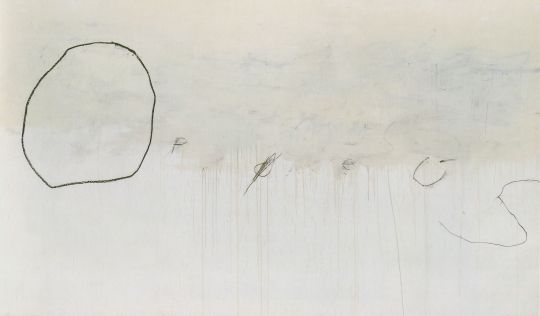

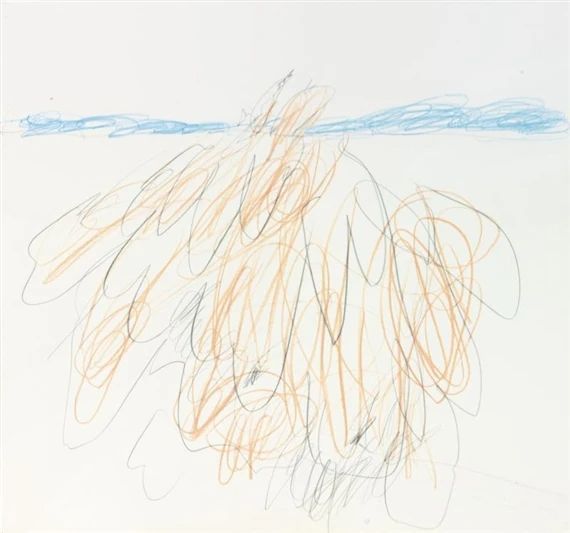

汤伯利无意于向我们展现他对于画面的描绘(这是另一个问题),而是他对于绘画的处理与调配:几处铅笔的痕迹,方格纸,一抹粉红色,一小块棕色。这样的艺术有它的秘密,简单来说,汤伯利并不是简单地将材料(木炭笔,墨,油画颜料)铺展在画面上,而是反过来,让材料牵动整个画面。人们可能会认为,为了使铅笔更富有表现力,应该将它们按在纸上用力涂抹的很黑很厚。汤伯利的想法却恰恰相反:他并不和材料较劲,而是用松弛的笔触,让材料的颗粒感呈现在画面上,从而使材料显现出其本质,从而使我们确信:这是铅笔留下的痕迹。如果更哲学化一点,我们可以说,事物的本质不在于它们的重量,而在于它们的轻盈;由此我们也许会证实尼采的一个说法。"美妙的东西是轻盈的":从这个角度来说,没有谁比汤伯利更加浪漫主义了。

在任何情况下(在所有作品中),都要让材料以事实(pragma)的形式出现。为了做到这一点,汤伯利并没有使用什么特殊的技术手段(即使有,也是很高妙的艺术手法),而是出于他的习惯。我们不知道其他画家是否也用这样的习惯,但无论如何,这样对于材料的调度,组合,分配的方式,是汤伯利独有的。每个人都掌握词语的用法,但是句子却是属于作者的独创:汤伯利的“句子”是无人可以模仿的。

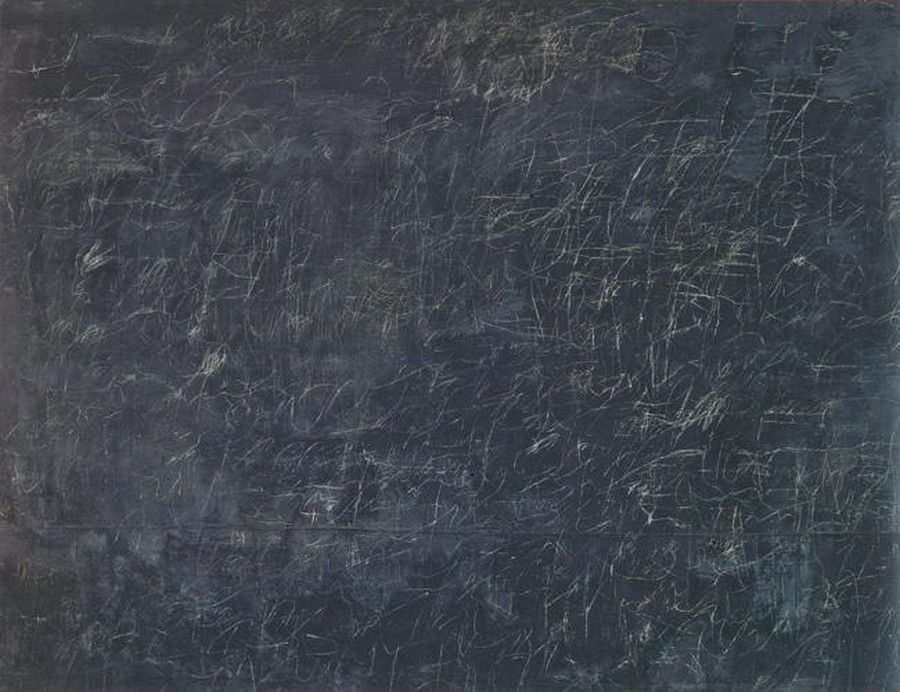

汤伯利以这样的方式来展示出材料的痕迹(我们可以说他使用的类似于一种咒语?)。他用潦草的线条划过画布;来回来去地让线条“胡乱”游走,像是一个在会议上无聊透顶的人漫无目的地将面前的纸的一角涂黑;与滴画派不同的是,汤伯利引导操纵这些痕迹,就像是用自己的手指一般;他的身体总是很靠近画布,作画的过程像是一种轻柔的抚摸,而不是站在远处将颜料滴撒在画布上;也许我们应该将这些痕迹称为斑纹,因为它会让我们联想到动物身上的纹理:颜料或铅笔的纹理的物质性通常难以定义,汤伯利似乎喜欢将线条层层叠加,仿佛在不断修改,模糊它们的纹理,而事实并非如此,这些线条的纹理在层层包裹下依然是隐约可见的;这是一个巧妙的辩证:艺术家假装 "搞砸 "了画面的一部分,并希望将其抹去。然而他又把想要修改的部分也弄坏了,这两次失败叠加在一起产生了微妙的效果,像是一种隐迹(擦掉旧字写上新字的羊皮纸稿本,但可用特殊方法使原迹复现):它们给画布带来了深度,像是在天空中,轻盈的云朵从彼此面前飘过,却没有连结。

我们应该注意到,所有的这些旨在将材料转变成为事实的行为,都与留下痕迹甚至弄脏某个东西有关。这里就出现了一个悖论:如果事实是不洁净的,反而更加纯粹。能证明一个物品是日常使用的,并非其崭新的原始状态,而是在于其被使用过的,变形的,有点污渍,甚至被遗弃的状态:或许可以在残骸中更好地辨识出事物的真相。红色的正是在凌乱的涂抹中;铅笔的真相正是在摇摆变幻的线条中。理念(在柏拉图的思想里)并不是在概念框架中闪亮的铜像,而是在一个模糊背景上摇曳的微弱斑纹。

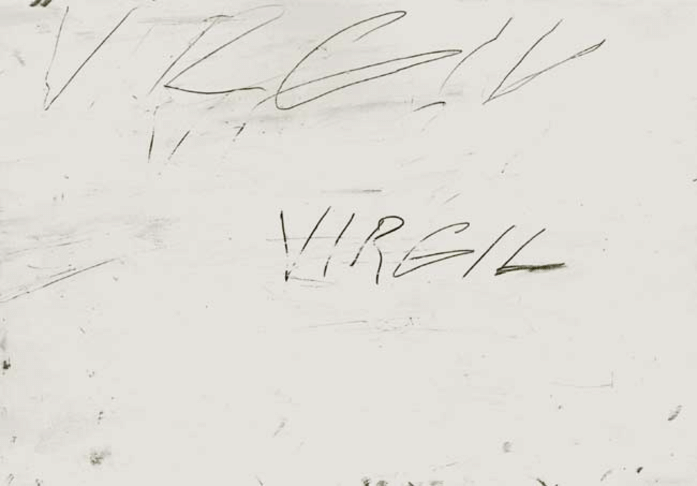

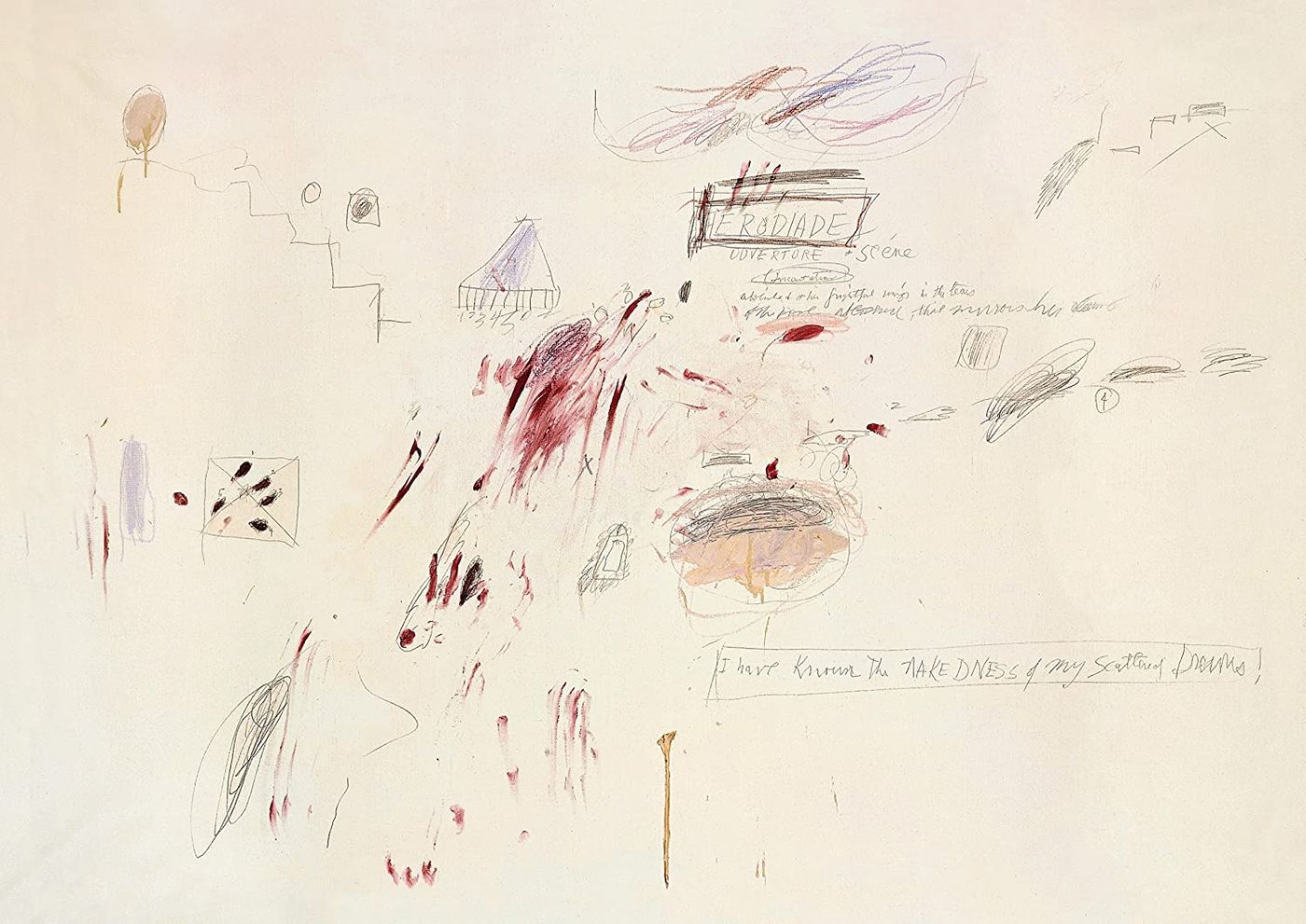

关于绘画的事实不胜枚举,在汤伯利的作品中,书写和名字也时常作为事实出现,例如Virgil和Orpheus这两幅,它们就像是站在没有布景和道具的舞台中央的角色。但它们并非除了名字之外一无所有:孩童般歪扭的笔迹展现出了一只试图书写的手的所有笨拙,这与观念艺术家们常用的印刷字体大不相同;或许正因如此,才能更好的体现这些名字的真相:小学生不正是通过一遍遍地抄写生词来认知事物的吗?通过在画布上写出Virgil这个名字,汤伯利将维吉尔浩瀚的史诗世界浓缩在自己的笔下,这个名字如同一个囊括了所有参考资料的文献库。这就是我们不应该试图将汤伯利的作品进行归纳或类比的原因。如果一张画的标题为The Italians,除了这个名字之外,我们休想从画面中真的找到意大利人。汤伯利深谙,名字具有绝对强大的召唤力:写下“意大利人”这个词,便提及甚至见到了所有的意大利人。名字,就像是《一千零一夜》中,我忘记具体是哪一个故事里,所写的那些罐子:精灵藏在罐子里,如果你开启或者打破罐子,精灵就会飞出来,像烟雾一般飘荡在空气中:打破标题,整个画面都将逃走,飘忽不见。

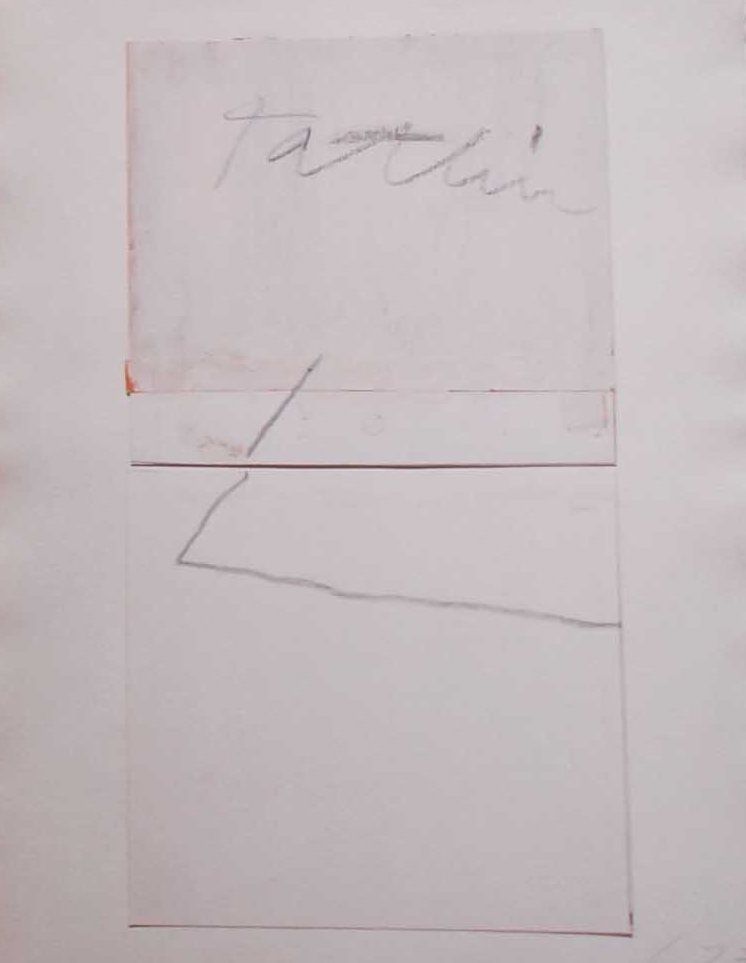

作品的题签也是这种创作方式纯粹的展现。例如汤伯利的几张作品:To Valery,To Tatlin。整件作品就只是题签的笔迹(致某某)。依据语言学家奥斯汀的理论,我们可以将这种题签的行为称之为一种表述行为,因为它们的意义与陈述它们本身的行为相融合:“致某某人”除了有效地表达我所做的(我的作品)是给我爱的或钦佩的人外,没有其他任何意义。这正是汤伯利所做的:只是题签,画面的内容甚至是不存在的:只是“致某某人”的这一行为,以及为表达它所必需的少量文字。这是绘画的极限,但画布上并不是什么都没画(有的画家这样尝试过),而是因为绘画本身的概念被打破了之后,画家却仍然表达出了与他所爱的人的感情。

II

Tyché在希腊语中意指偶然发生的巧合。汤伯利的画面中总是带有某种偶然或巧合的力量。事实上,这是他精心推敲的结果。关键在于,这种巧合的效果,或者用一种更微妙的说法(因为汤伯利的创作过程并不是随机偶发的):灵感,这种创造力就像是一种巧合般的愉悦。用两种动作和一种状态可以对其进行解释。

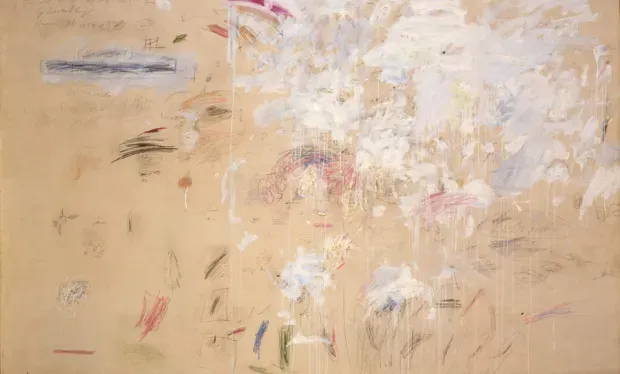

动作,首先是“掷出”:颜料像是被轻描淡写地甩到了画布上,并且,“掷出”这个行为中同时包含了在其首的果决和其尾的的犹豫:通过“掷出”,我认知了这个动作,但我并不知道其所产生的结果是什么。汤伯利的“掷出”是优雅,柔和且绵长的,像是一个出色的投球手;然而,这会导致画面的分散;画面中的各个元素散落在画布或是纸上,相互之间隔着很大的空白;汤伯利经常将书写和绘画相互融合,在这一点上,他与东方绘画有着相似之处。即使画面中的一些部分被描绘地很强烈,汤伯利仍然会留出很多透气的部分;这些留白不仅仅是为了是画面具有可塑性;它们的像是一种微妙的能量,让观众可以更好的呼吸:一种像是被哲学家巴什拉称作“升华”的幻觉:在天空中漂浮。与“掷出”和“扩散”这两个动作相关联的一种状态出现在汤伯利的所有作品中,那便是“Rarus”:其在拉丁语中用来形容稀疏的,有间隙的,有孔隙的,分散的,这个词很好地诠释了汤伯利如何处理空间关系。

如何将“间隙”和巧合性这两种概念相联结?瓦莱里(汤伯利的一幅画就是献给他的)可以帮助到我们,他在法兰西学院1944年的一门课程中以两个案例研究了艺术家创作方式:根据预先制定好的计划创作作品,或是用想象的方式推进并填充一个矩形画面。汤伯利便是后者,他根据留白的原则填充一个矩形的画面。留白这个概念在日本的美学中至关重要,其不同于康德对于时间和空间的阐释,而是一种更微妙的间隔关系。“留白”和拉丁文“Rarus”的语义相近,都可以用来形容汤伯利的艺术观念。因此,画面中的间隙包含着两种文明的特征:一方面是东方艺术中“留白”,书法点缀其中;另一方面是地中海式的空间,这也是汤伯利的处理方式。出人意料的是,瓦莱里对此也有自己的思考,他认为这些留白不同于广阔的天空或大海,而像是法国南部的传统建筑:“在这些大房间的中午,很适合冥想,空荡且没有大型的家具,时间仿佛停止了。只有用精神填满这巨大的空虚。”事实上,汤伯利的画面如同地中海式的大房间,温暖而明亮,用精神填充其间留白的部分。

III

Mars and the Artist这幅作品的构图极具象征性:画面的上半部分是线条和红色的缠斗,代表着战神,画的下半部分则画了花朵和单词“艺术家”。具象的形体和抽象图案的结合让画面看起来像是某种象形符号。这个架构非常清晰(虽然这不属于汤伯利惯常的手法),以至于带领着我们去面对形象与意义之间共同存在着的问题。

虽然抽象绘画(我们知道这个名字并不准确)已经在绘画史中存在了很长时间,但是自塞尚之后至今的每个艺术家都在与同一个问题缠斗:在艺术中,语言的问题始终没有得到真正的解决:这个问题总是带着我们回到语言本身。因此,在一幅画前思考其意义何在,这绝不是一个幼稚的行为(虽然这个行为总是受到来自于文化领域尤其是专业的文化领域的鄙斥)。意义总是粘附于我们:即使艺术家想要创作出一个无意义或者超越意义的作品,他最终还是会制造出属于无意义或是超越意义的意义。这么做只会不停地将意义问题更加合法化,这便产生了绘画的普遍性障碍。当许多观众(由于文化差异)对一幅作品的感受是“不能理解”的时候,那是因为他们想从中获取意义,但是画面本身并没有给他们任何意义。

汤伯利以一种轻描淡写的方式处理了这个问题:他的大多数作品都有标题,他用这些标题来抛给观众以意义的诱饵,解决观众对于意义的渴求。在古典绘画中,标题(观众总是首先把目光投向作品底部那行细细的文字)往往能清楚地表达画面的内容:标题使画面中的形象和意义得以更加详尽且透彻地呈现出来。正因如此,当人们看到汤伯利作品的题目时,会立马产生一种条件反射,去寻找画面中与标题相符的形象。题目所写的意大利人在哪里?撒哈拉沙漠在哪里?当然,我们无法在画中找到它们。我们只能找到画面本身,画面中的事件在其神秘的光辉中暧昧不明:没有任何清晰的形象再现出意大利人或撒哈拉沙漠,然而我们却不会觉得画面与题目相矛盾。换句话说,观众会隐约获得一种逻辑(观看方式也随之发生改变):虽然画面是晦涩的,但其仍然有一个出口,指向着某个目的论的终点。

这个出口不是一开始就被找到的。在早期的阶段,标题是进入画面的阻碍,因其精准性,可理解性和既不刻奇也不超现实的古典性,顺着与画面相呼应道路前行,但似乎很快受阻了。汤伯利的标题具有迷宫般的功能:在遵循了它们所暗示的想法之后,我们不得不重走一条属于我们自己的路,从另一个方向开始。然而,某些东西仍然停留在画面上,像幽灵一般渗透其中。它们是所有启蒙的消极时刻。这种艺术遵循着一种智慧且敏感的罕见方式,以神秘主义的方式不断地体验否定,它们必须审视所有不存在的东西,最终在其中感知到空洞或是一束摇曳的微光。汤伯利的画作所产生的东西(它们的目的)非常简单的:就是一种 "效果"。这个词在这里必须被理解为严格意义上的学术含义:十九世纪末法国文学史中的高踏派到象征主义阶段。在这个意义上的“效果”是指诗歌中所暗示的普遍感受,这种感受通常以视觉化呈现。这是众所周知的。但效果的特殊之处在于其总体特征不能真正的被分解,它不能被简化为局部细节的总和。在Théophile Gautier所写的一首名为《白色大调交响曲》的诗中,所有的诗句都是为了向我们强调和传递白色,从而达到一种不需要任何客体的参照,将白色独立地烙印在我们脑海中。同样,瓦莱里在他的象征主义时期写了两首十四行诗,标题都是 "Féérie",其效果也是某种颜色。在高踏派到象征主义的时期,我们不能再像Gautier那样笼统地对白色进行说明,感受(在画家的影响下)被更加精炼化;它可能变成了某种以银色为主,并且掺入了一些其他感受从而使之多样化并得到了加强的色调:亮度,透明度,轻盈度,敏锐度,色彩的冷暖:月光的苍白,羽毛的丝绸质感,钻石的闪耀,贝壳的彩光。效果不是一种修辞,而是一种真实的感受,它被这种悖论所定义:印象(“信息”)的不可分解的统一性和原因、要素的复杂性:普遍性并不神秘(这完全归因于艺术家的力量),但它是不可消解的。 这是另一种逻辑,是诗人(和画家)对亚里士多德学派结构规则的挑战。

尽管我们在很多层面上(艺术,时代,国籍)可以将汤伯利与法国象征主义区分开来,但是他们仍然有一些共同点:某种文化形式的相通。这种文化形式是古典的:汤伯利不仅直接参考了希腊或拉丁文学中神话故事的传播方式,并且在作品中引入“作者(亦是担保人)”的概念,例如人文主义诗人(Valery, Keat)或是古代画家(普桑,拉斐尔)。一串链条开始显现,从希腊诸神到当代艺术家,这个链条连接着奥维德与普桑。如同一个金三角,将先贤,诗人与画家相联结。汤伯利的一幅作品是献给瓦莱里的,更加巧合的是,也许汤伯利不知道,他的另一幅画与瓦莱里的一首诗同名:《维纳斯的诞生》。这两件作品有着相同的“效果”:即从海中浮现。这样的巧合可以当作我们理解“汤伯利效果”的一个范例。在我看来,汤伯利的所有作品中都普遍存在一种与“地中海”这个词有关的效果,即使是在他定居意大利之前(正如瓦莱里所言,先前之因导致未来之果)。地中海是一个记忆与知觉的巨大综合体:时常在汤伯利作品的标题中出现的希腊语和拉丁语,一种文化,历史,神话,诗意,所有这些生命的形态,颜色与光线都在陆地与海洋的交界处发生。汤伯利的独特之处在于,他从材料的运用上便开始有意地加强“地中海效果”(划痕,污点,涂抹,色块),虽然这些看似与伟大的地中海文明毫无关联。

汤伯利曾在那不勒斯湾的普罗奇达岛上生活过,我也曾到过那里,在拉马丁笔下的女英雄格拉齐拉齐住过的老房子里度过了几天。在那里,光线,天空,大地,岩石的轮廓与拱门平静地融合在一起。这便是维吉尔的诗,也是汤伯利的画中的样貌:天空和水的空隙,以及飘荡在其中的那些表明大地非常轻盈的痕迹:天空的蓝色,海的灰色,黎明的粉红色。

IV

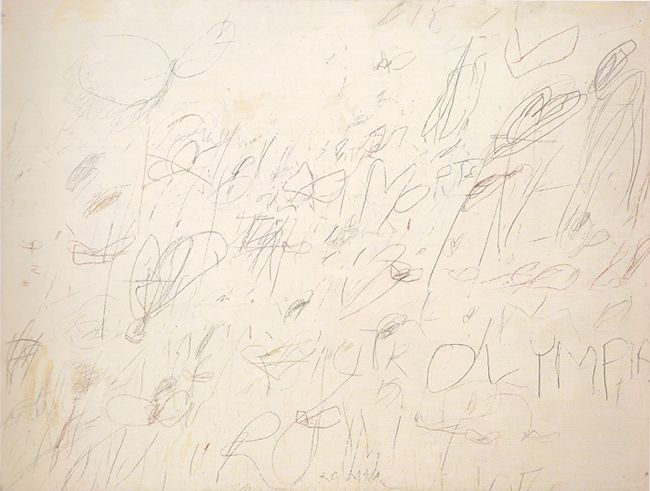

汤伯利的画中发生了什么?一种地中海式的效果。然而,这种效果明没有被“冻结”在人文主义的浮华,严肃,与矫揉造作之中(甚至像瓦莱里那般构思巧妙的诗句,也常常被一种高雅的体面端庄所禁锢着)。汤伯利常常将惊奇(apodeston)引入到事件当中。这种惊奇以冒失,嘲弄的形式出现,将人文主义的泡沫刺破。在Ode to Psyche这幅作品中,角落里的刻度打破了题目的庄重。在Olympia中,画面上到处都有一些笨拙的,类似于小孩子想画一只蝴蝶时产生的图案。从“风格”这一为所有经典所推崇的价值来看的话,还有什么比这几句土地测量员学徒的幼稚台词离俄耳浦斯面纱更遥远的呢?Untitled(1969)中的灰色如此漂亮!两条白色的细线斜垂下来(依旧是留白);这非常有禅意;两个几乎难以辨认的数字在这两条细线上摇摆不定,将灰色的崇高与这两个数字的轻描淡写相互联结。

除非,正是由于这些惊奇的存在,使我们无法在汤伯利的作品中找到最纯粹的禅意。事实上,在禅宗的姿态中存在一种十分重要的体验,这种体验不是通过理性的方式获得的:这便是顿悟。(因为基督教传统的缘故)这个词在法语中被翻译为“启示”,这并不确切;有时稍好一些,被翻译成“觉醒”。对于无神论者而言,顿悟可能意味着一种精神上的冲击,使人能够超越所有已知的智慧,获得佛教的真理:一种超脱形式与因果轮回的空无。对我们来说,重要的是,顿悟是通过惊人的技巧才能达到的:这种技巧不仅是非理性的,甚至是有些冒失的,这与我们认为的宗教的严肃性相悖:它们有时是对一些形而上学问题无意义的回应,或是一个令人惊奇的行为,与庄严的宗教仪式相冲突(一个禅师在讲禅的过程中突然停止,把鞋脱下来让在自己的头上走出屋去)。严肃与教条常常会蒙蔽我们生性中的良知,这样失礼的行为,正是打破教条主义的好机会。显然,在摆脱了宗教的视角之后,汤伯利的画作中包含了这些无礼,惊奇以及零星的顿悟。

应当把汤伯利画面中出现的那些文字当作是一种惊奇:每一次,汤伯利在画面上留下笔迹,都会引起对于绘画的自然性的冲击。我们可以简单的把这些文字笔迹分为三类。首先是那些刻度标记和数字,它们在绘画的不实用和数学计算的实用中间制造矛盾。其次是那些画面上只有手写单词的作品。最后则是在所有这些笔迹中都存在着的一种笨拙感;汤伯利作品中的字迹与装饰体和印刷体毫不相干;它们并不意图具有实用性;然而,它们并不是真正像小孩那样写出来的,因为孩子们写字时奋力尝试,用力地在纸上按压,把边角磨圆;他们想努力达到成人的标准;但是汤伯利并没有这么做;他很放松,手像是悬浮着的,字迹像是从指尖流出的,但并不意味着它们是无聊的,而是出于一种幻想,它使人们对于一个画家漂亮字迹的期待失望了。

这种不可复制的“笨拙”字迹在汤伯利的作品中具有一定的造型功能。在这里,我不想用太多艺术评论的语汇来谈论它们,我将强调其批判性。通过这些笔迹的花招,汤伯利总是在其作品中引入一种矛盾感:“笨拙”与“空灵”的结合,产生了一种特殊的力量,打破了人们将古代当作一种古典的装饰样式储存库的倾向:笨拙的笔记“震颤”了(这正是一种顿悟)画面中希腊式的,感性的,平静的古典美。汤伯利的创作仿佛是一场反文化运动,抛弃了华丽的话语,只保留了美学。有人说,与保罗·克利的艺术不同,汤伯利的作品不包含侵略性。如果我们将这种侵略性定义为西方意义上的,视其为一种解脱束缚后的释放,那么这种说法是颇具道理的。汤伯利的艺术有一种震颤之感,但并不暴力,而震颤往往比暴力更具颠覆性:这恰合东方智慧的法门。

V

在希腊语中,“戏剧”在词源学上与“做”这个词有关。那么,在画布上进行的行为和动作,不是也可以称之为是一场戏吗?就我自己而言,我在汤伯利的作品中读取到了两种行动,或者说是一个可以被分为两个阶段的动作。

第一种类型的行动与文化相关,它们总是来源于古老的故事:酒神的狂欢,维纳斯的诞生,柏拉图,战斗,等等。汤伯利并不意图再现这些故事;而是通过这些故事的名字,将其召唤到自己的画作中。总而言之,汤伯利再现的是文化本身,或者说是一种艺术家通过自己的头脑或双手,与古代(或当代)文本的互动。当杨伯利将古代(被认为是文化最高典范的)作品“嵌套”进自己的画中时,这样的再现是非常精准的:角落中的标题或难以识别的形象,更像是一种注释,而不是作品的内容。古典绘画的“主体”总是“所发生的事件”,并且具有传奇色彩(如画家大卫的《朱迪斯斩杀赫罗弗尼斯》);但在汤伯利的作品中,“主体”是一种观念,是他所援引的古代文本本身——观念的奇特之处在于,它可以激起欲望,它是爱欲的客体,也是感怀的对象。

在法语中,有一类语义暧昧的词汇,例如:一件作品的“主体(sujet)”有时也是它的“客体(objet)”(这样的语句颇具玩味,古老的修辞学问题),有时,舞台上的角色也作为这部剧隐含的作者出现。在汤伯利的作品中,画面当然是主体;但是,画面中的主客体是由创作者所决定的,所以汤伯利本人才是真正的主体。然而,主体的旅程并没有就此结束:汤伯利的艺术从表面上看起来并不涉及许多艰深的技术知识,观众也能成为作品的主体。“简单”,“稀疏”,“笨拙”,这样的特质吸引着观众进入作品,这并不是一种审美上的消遣,汤伯利作品的不加修饰与笨拙感导致观众出现了一种错觉,以为可以尝试用同样的方式“再创作”。

应该明确的是,作为观看的主体,观众的类型是多种多样的,他们不同的主体性取决于其在客体前持有何种内在的话语(主体是由语言构成的)。由此,所有这些主体都可以在同一幅汤伯利的作品前进行不同的内心活动(顺便可以说一句,美学可以作为一门科学学科,它研究的不是作品本身,而是研究读者或观众内心的活动,某种程度上,可以说是一种言语的类型学)。有很多不同的主体观看着汤伯利(并且在他的脑海中窃窃私语)。

文化的主体知晓维纳斯是如何诞生的,了解谁是普桑或瓦莱里;这个主体极富雄辩,夸夸而谈。专业性的主体对绘画史了如指掌,知道汤伯利在其中的位置。享乐的主体在画前欢欣雀跃,但并不能把这种快乐表达清楚;这个主体是个哑巴;它只能一直感叹“这太美了!”这就是语言给我们的小小的折磨:我们永远无法解释我们为何会觉得一个事物是美丽的;享乐带来了某种语言上的懒惰,如果想谈论一件作品,就必须用更迂回,更理性的语句,并且希望读者能从这样的转述中体验到作品的美。还有第四种主体,那就是记忆。在汤伯利的作品中,总有一些我看不懂的笔触,它们显得很潦草,甚至有点冒失。事实上,在我不是不觉中,它们已经印在了我的脑海里,在我离开展馆后,一次又一次地浮现出来,成为一种记忆,而且是一种顽固的记忆。一切都改变了,我开始饶有兴致地回味起那些笔触。事实上,我乐于消费缺失,这种说法并不自相矛盾,这正是马拉梅作诗的原则:“一朵花……美妙的音乐响起,灵感涌现,所有的花束都消失了。“

第五个主体是生产主体:想要再次生产,再次创作的主体。1978年12月31日的早晨,天还是黑的,下着雨,万物俱寂,我坐到我的写字台前。我看着汤伯利的《Herodiade》,我喜欢这幅画,除此之外我好像并没有太多可说的。但是,有一种新的欲望突然出现,我想做与汤伯利通要的事情:到画架前画画,去摆弄颜料,留下一些痕迹。事实上,有一个声音在问我:“你也想成为汤伯利吗?”

作为生产的主体,作品的观众将发现自己的无力-与此同时,更加凸显了艺术家的才能。在我动笔之前,我就清楚我画不出那样的画。我永远没法知道《Age of Alexander》那幅画中的那些红色的线条为什么可以做到那么轻盈,以至于让画面的空间如此灵动。我总是控制不住自己,想要填满画面,以至于糟蹋了画布;这样的错误反而让我明白了汤伯利的创作智慧:他要抑制自己,避免想要的过多;他成功的诀窍与道家观念不无关系:通过克制才能达到极致的享乐。同样,我要么画的太轻,要么太重,永远也学不会像汤伯利那样自如的驾驭铅笔,因为它们无法被归纳为某种艺术的原则,要保持铅笔本身的自由流畅。《Panorama》这幅画就像故障电视屏幕的雪花;我不知道怎么才能画出这种无序感,如果我全情投入到无序之中,我只会把画面弄得一团糟。由此,我明白了,汤伯利需要在无序中时时注意,避免产生糟糕的线条,这就是我与画家根本上的区别。并且,我也无法达到像汤伯利那样“掷出”的,轻描淡写的感觉:我画出的画面似乎总是有一种隐含在其中的方向性。

最后,我想回到“留白”这个概念,我认为这是汤伯利艺术的关键。通常来说,“留白”不太具备庄重感,甚至带有某种挑衅,其疏离的密度可以带来一种神秘感。汤伯利的作品产生了某种新的体验:一种空寂,更准确的说,是画布窸窸窣窣的声音,然而,这反而让画面产生了一种厚重感;与古典绘画不同的是,笔触,形状,总之所有这些关于图像的事件,反过来证实了画布是存在的,是具有意义的,是享乐的(就像道家所说的,无用也是一种存在的形式),使四两得以拨动千斤。

有一些绘画是具有支配性的,武断的,它们将作品强加于人,以一种暴虐的姿态让观众膜拜它们。汤伯利艺术的历史独特性,也是其道德观在于,他没有很强的掌控欲;他在情欲与克制之间游荡,欲望是其创作的动机,而克制使得他谨慎的远离对观众的掌控欲和野心。如果我们想要阐述汤伯利对于绘画的伦理观,我们必须要走出绘画之外,西方之外,历史之外,去到意义的边界去寻找答案。或许正如老子所言:

生而不有,

为而不恃,

长而不宰。

是为玄德。

原文:Roland Barthes , « Sagesse de l’art », 1978

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!