後人類人身頌曲——李思颺《快樂頌 Evolving》

文|陳冠而

1:Frames

準備出門去看李思颺Justyne《快樂頌 Evolving》的排練時,抓起眼鏡,發現眼鏡的黑色膠框掉了一半:剩下左眼的金絲框,右眼才有黑色框。我思忖著好不好花時間修理,同時把半金半黑的眼鏡戴起。凝視著鏡中的自己:imbalance、不平衡,腦海冒起這樣的關鍵字。然後我與腦中聲音對話:這個不平衡,是外在的、視覺的,抑或是內在的、體感的?如果不看著鏡子,我身體會感受到這種不平衡嗎?如果不,那我是否在意他人看見我眼鏡的不平衡?我的注意力是向外、抑或向內的?是肉身、還是心理的?

一分鐘過去,我決定擁抱這新的不平衡,直接戴這個意外但自覺的、古怪的「frame」出門去。眼鏡,實實在在的是觀看世界的一個frame;同時也是肉身的gadget,與我們緊密相連的「工具」。

2:Involuntary

進入排練室。Justyne正在排練一幕「大笑」的情景:舞者像被按掣般突然失控大笑,然後戛然而止;舞者如被傳染般,一個接一個的失控大笑,沒來由的開始、沒來由的結束,配合著生硬詭異如機械的肢體,節奏、能量急逼而冷冽。排練室中的工作氣氛專注怡人,但那肉身牽引的、驟至驟逝的大笑,仍予人一種冰冷詭異的暗黑之感。作品名叫Ode to Joy Evolving,《快樂頌 Evolving》,這些機械式、誇張、由外至內(outside in)的大笑是肉體的嗎?大笑的人情感上有感受嗎?他們「快樂」嗎?或是在試探、感受「快樂」?

3:5:55,Ode to Joy,貝多芬的第九交響曲

出門看排練前還瞥見一組數字:5:55。有說這樣的重覆數字組合叫作天使數字(angel numbers),是天使透過數字向你昭示訊息。在數字學(numerology)裡,5是關於改變,而重覆3遍的5:55則是強烈而深刻的改變。編舞Justyne對新紀元(New age)、身心靈亦甚有興趣及研究;作品中反覆出現人骨、雞蛋等裝置,亦及圓形排列的陣式意象,都具強烈象徵性,昭示著生命、人體、演化,以至宇宙的共時性等等聯想。舞段的敍事性亦強烈,密密麻麻、急逼的舞句與意象,讓人看見編舞繁複的思考。

李思颺出身於古典芭蕾訓練背景,由出色的芭蕾舞者,蛻變成當代編舞。她的創作中經常出現古典元素,例如早年的《Galatea X》靈感源於希臘雕像及神話、《凝體術》源於中世紀盔曲;古典音樂亦不是頭一次起用,《快樂頌》即數年前作品中已使用,今次延續探索。有趣的是,自經典古典元素擷取靈感,她的編舞語彙與及目光卻是當代的。

關於人類演化、後人類等思考,是於《What’s the Matter》、《第3.5次元》、《凝體術》、《見習人類》等作品中一直持續探索的母題。肢體風格與舞蹈語言也自早年的《Galatea》中,啟動了以斷裂、不由自主等質地,咀嚼著身體與靈魂的關係、受控與自由意志等命題。她堅執地反覆探挖同一命題,持續深化、累積語彙,十年磨一劍式反覆研磨意象與思考螺旋。劇場構作梁曉端說,從Justyne身上她看見一種專注的craftsmanship,是香港近年較少的編舞路徑,投放長時間反覆淬鍊一套舞蹈語言,至此可說是漸自成一家的動作風格與語彙。

而後人類的當代思考撞擊著古典元素,不同時代元素的並置與拉扯,加上第九交響曲的恢宏,讓Justyne的作品添上了一份宏大的時間感。是的,時間感。她企圖以更悠長的視角鳥瞰人類的演化,與及當刻眼下的局面。

0 - 1:Caliberation

Caliberation。校凖。種種斷裂與滑移,舞者們如同在進行人身的caliberation。

我想起初生嬰孩。由只有原始的驚跳反應、抓握反射,軀幹僅能以脊椎為軸緩緩蠕動,四肢與頭部尚是難以掌握;到雙手懂得打開、頭頸動作慢慢變得滑順,但對脊椎和關節仍未能掌控,常有如同痙孿的突然跳動、揮動。慢慢,大腿踢動能帶動身體扭旋、腹部核心加強、頸椎的弧度長成因而能抬頭;再到能穩住上半身、學習著借由大腿揮舞的力量、連結著腹部核心、腰椎,讓身體翻轉過來 – 這是三四個月左右第一個重要的里程碑。人生命中的首個自主移動。小嬰兒不再是一團軟跎跎的麵粉,他開始能夠,按照自己的意志移動。里程碑二:六個月學懂坐,手眼協調。是從無數次的抓握練習中終於學會:雙眼看見物事、雙手攫取、握住、抓實並往嘴裡送。里程碑三:九個月學習爬行。學習控制雙腿各個關節的移動、大腿小腿腳掌臀部肌肉的協調,使用中軸、雙手、肩膊、頭頸等各個部分的精細配合,整個人身的支架結構調節成形。里程碑四:十二個月,慢慢從匍匐於地,建立雙腳的平衡,往上發展,至能邁步,行走。初步學懂操作這個複雜精妙的人身,竟耗時一年之久,儼然目睹一次濃縮了千萬年的演化歷程。

Caliberation。在motion tracking、VR操作中,操作者/演員穿上連接身體各個關節的電源部件後,首先要進行一個喚作「Caliberation」的程序。電源、訊號接通,螢幕中出現虛擬人身,操作者/演員須按照指示進行一連串動作,諸如雙腳並攏而雙手平行打開的直立、雙手向前伸直而雙腳半蹲等:這些動作旨在與電腦對話,讓元件測試與人身的關係,逐步確認。虛擬人身的關節節點亮起綠色亮光,意指:對接完成。操作者/演員移動著軀幹與四肢,螢幕中的虛擬人身也移動著軀幹與四肢。Caliberation完成。

目睹排練室中不由自主、奇詭角度、有時在學習操控或被操控身軀的舞者肢體,一如目睹motion tracking、VR的calibeartion、又如目睹軟癱的初生嬰兒至一歲的蹣跚學步 – 即一次真實人身的caliberation。同時亦尤如看著《EVA新世紀福音戰士》中碇真嗣與初號機的對接。這些種種關於「人身caliberation」 的場景在眼前與腦海中交錯重疊如不同聲部:我們與我們的肉身,有多少重糾纏的關係?我們是如何習得這副身體的使用模式;又,受著甚麼框架、結構、我們所不知道的巨大力量所牽繫?

思忖起人腦與電腦、人身與機械、人的智慧與人工智能這種種鏡像二元,人身作為神秘、壯麗而奇詭的黑盒,在西方思維主導的數百年科學與科技高速發展史中,被視為拆解的對象;重新凝視,卻又看見電腦、機械、人工智能發展至今,竟在仿擬人身、人腦的精密結構與運作。一方面,科技逐步替代人身,如今我們都活著如cyborg,身體彷彿不再重要,只剩頭腦。Cyborg不是一個譬喻或遙遠想像,不再需要如Stelarc般移植一雙耳朵於自己的手臂 (註1)、或如色盲的藝術家Neil Harbisson把晶片植入腦袋把顏色幻化成聲音接通其顱骨 (註2),才能成為賽伯格。賽伯格於今是尋常存在:我們與智能手機、ChatGPT等的日益緊密,已經是生活日常。

另一方面,這種倣擬,於我而言,卻又弔詭地印證著人身、人腦的偉大。人工智能是否都在模倣人類智能?抑或還有其他進路?我不是專家,但我在生活的邃變中好奇著。

舞蹈及現場表演藝術,於此重新突現其當代性:身體及現場性作為此種藝術的極重要(如非必要)元素,當代表演無法迴避,甚至必須直面科技與cyborg以至人身是否必須這些議題。

1-2:我與我的「人身」:detached/ reflect/ reflexive

銳利。冰冷。斷裂。不流暢。不舒服。黑鋼。尖刺。

人身。

Involuntarily. 不由自主地。「被㩒掣所以唔笑唔得」。

拆解、重組、扭曲、轉;突然、臉孔與眼神抽離;肉 - 骨 - 慾 - 遊離。

人身。

人身。

不由自主。

人身。

眼睛、腦袋? - 靈魂?

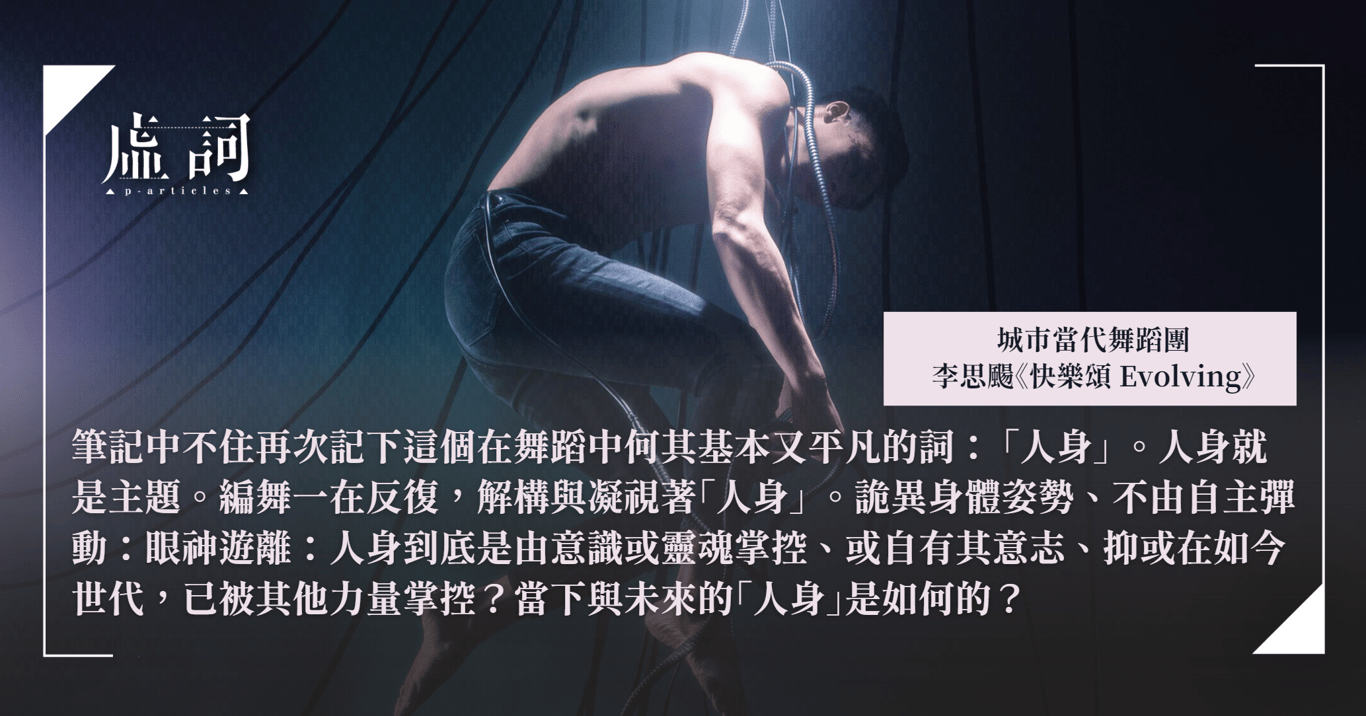

「人身」這個詞,在我觀看排練時,不斷反覆冒現。電流傳播般的跳動、身體被拆解成部件、人如同零件或機械,對照著,人與非人。筆記中不住再次記下這個在舞蹈中何其基本又平凡的詞:「人身」。人身就是主題。編舞一在反復,解構與凝視著「人身」。詭異身體姿勢、不由自主彈動:眼神遊離:人身到底是由意識或靈魂掌控、或自有其意志、抑或在如今世代,已被其他力量掌控?當下與未來的「人身」是如何的?

於此,大笑的段落甚為有趣:大笑是情緒的(emotional),還是身體的(physical)?或兩者如何牽繫、又如何割裂?甚麼是意向(intention)?如果舞者在執行、呈現、表現著「大笑」。這是表演藝術極為細膩有趣之處:同樣的大笑,稍為調整意向,可以在探索著出截然不同的感受:由外至內的大笑?由內至外的大笑?由肌肉牽動的大笑?不得不為之的大笑?

作品用激烈但抽離的筆觸去描劃人類情感,及對當下人類生存狀態的觀察。舞者時而身體與情感抽離、時而腦袋與動作遊離,每段獨舞我總看見有幾層不同的層次如同筋膜與肌肉緩緩在遊移滑動,不肯妥協合一卻又緊密不可分地糾纏著。總是分離少許的遊移滑動,所謂的由外至內,編舞語言的以身體結構與肢體編排而來的詰思,明明是抽離冷俊的,卻在一直如黑鋼的氣氛中,在底層處冒現了濃郁深沉的情感。

激烈的肢體舞動之中,雙眼抽離:to review, to reflect on; to be reflexive. 這許是編舞在黑暗中凝視後人類的目光。

[1] http://stelarc.org/_.php#page/1

[2] https://www.nationalgeographic.com/science/article/worlds-first-cyborg-human-evolution-science#:~:text=How%20a%20Color%2DBlind%20Artist,through%20vibrations%20in%20his%20skull.

節目詳情

日期及時間:

10-11.5.2024(五 – 六)8pm

12.5.2024(日)3pm

地點:葵青劇院演藝廳

門票:$320, $240, $180

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐